短短两句话,包括标点符号,一共45个字。

每天为50万学生供应午餐的绿捷,用一份“史上最牛道歉声明”,将自己送上了舆论的风口浪尖。

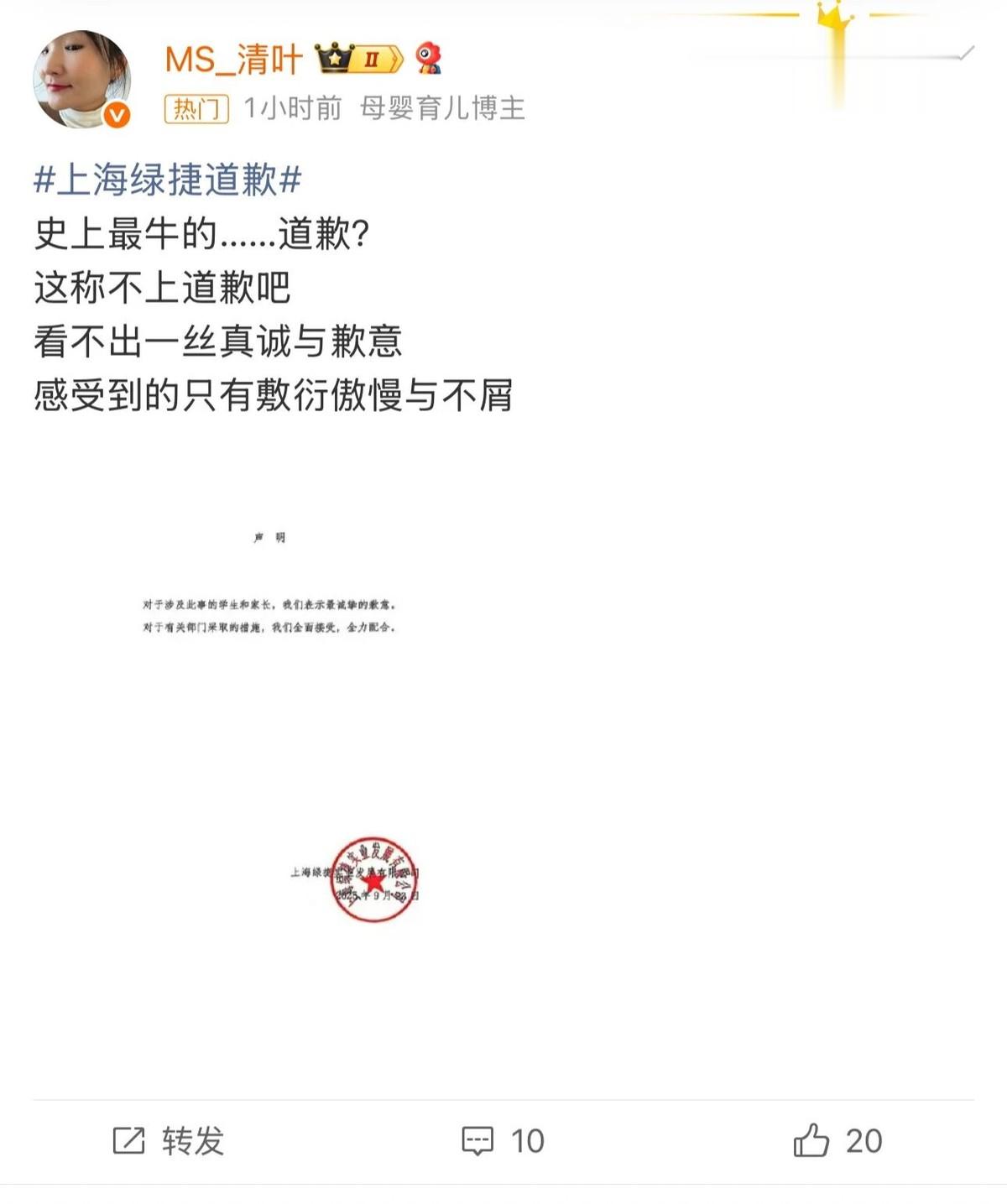

9月23日,随着三部门联合发通报#上海绿捷已被立案侦查#,上海绿捷实业发展有限公司,发布了一份堪称“ minimalist”的道歉声明:

“对于涉及此事的学生和家长,我们表示最诚挚的歉意。对于有关部门采取的措施,我们全面接受,全力配合。”

这则简短到极致的声明,没有说明,没有反思,甚至没有道歉两个字,连个加粗都没有,毫无诚意敷衍傲慢,让网友的愤怒瞬间达到顶点。

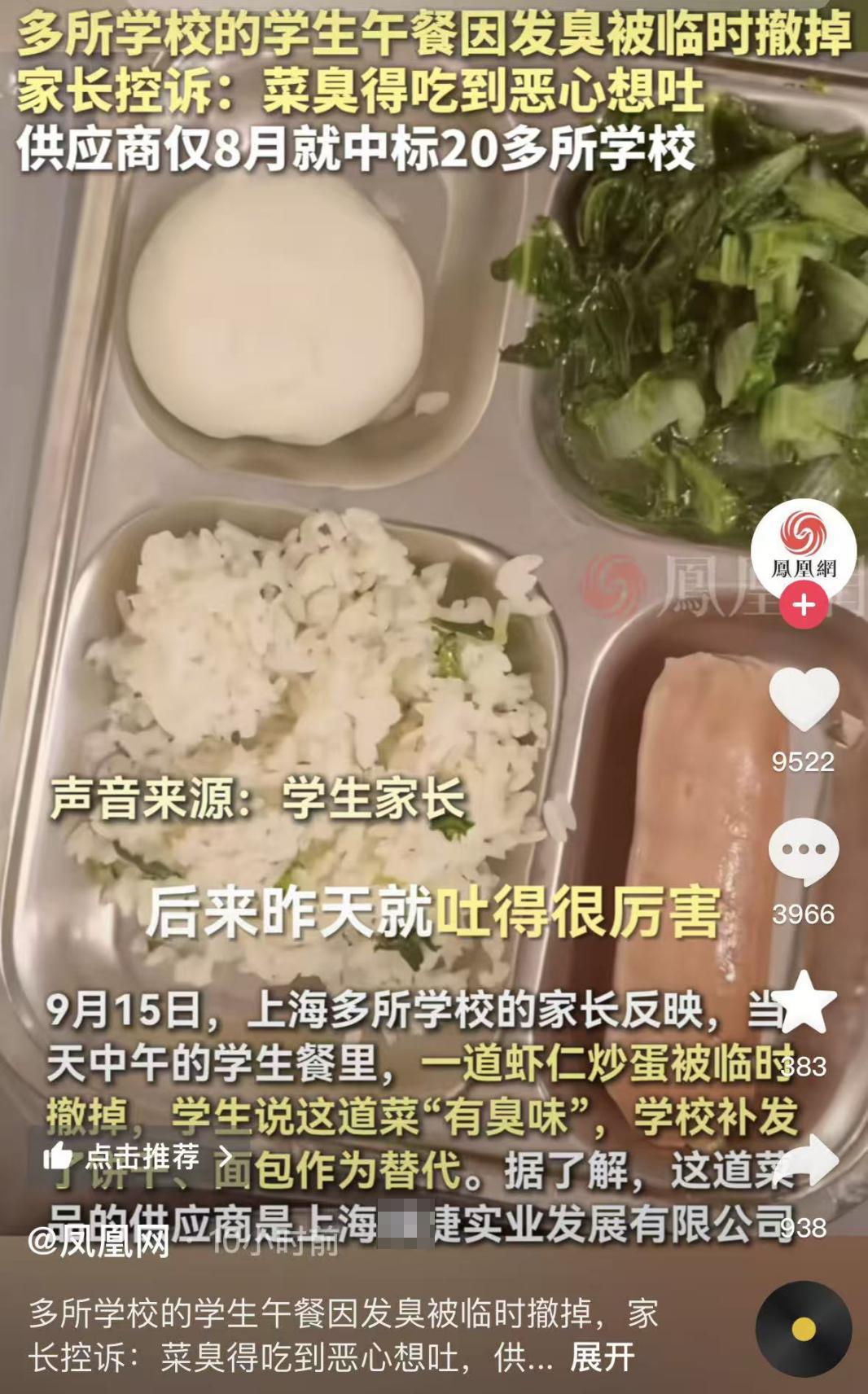

绿捷之所以被扒,在于西贝大战罗永浩,绿箭之所以被立案,还要从9月15日,上海多所学校午餐出现异常说起。

有学生反映虾仁炒蛋“有臭味”,而绿捷公司最初的解释是“虾仁里有细沙”。毕竟有细沙只是清洗问题,而发臭则是变质问题,两者性质截然不同。

随着真相被层层剥开,一个更令人震惊的事实浮出水面。

调查显示,那天上午9点40分左右,绿捷公司派驻静安区某小学的经理,发现配送的3箱虾仁解冻焯水后,大约18公斤里有虫。

于是他立即向公司汇报,但公司实际控制人张某某的应对方式,令人瞠目结舌。

张某某发出指令,对供应211所学校的虾仁全部下架销毁,第二天却要求总经理对外统一宣称:下架原因系“虾肠外溢,有泥沙”。

张某某隐瞒了发现虫体的事实,但当时已有50所学校完成了供餐,孩子们已经吃下了问题虾仁,出现呕吐、腹痛等症状。

紧接着,监管部门立刻对绿捷同批次库存虾仁作出,检测结果却出人意料。虾仁的新鲜度指标符合国家标准,未发现正常视力可见的杂质、霉变或虫蛀。

这个结果与“有虫”的发现形成了鲜明对比。也引发了另一个猜测,绿捷与做食品检测的品测公司之间,存在千丝万缕的联系。

要知道,前调查记者邓飞爆料,两家公司不仅共用一个通讯邮箱,甚至在五个历史年度的财报中,共用同一个电话号码。

企查查显示,2018年绿捷公司曾成为品测公司的控股股东,虽在一个月后退出,但这种“藕断丝连”的关系,依然让人怀疑二者之间属于利益共同体。

此外,还有一个更加扎心的真相。

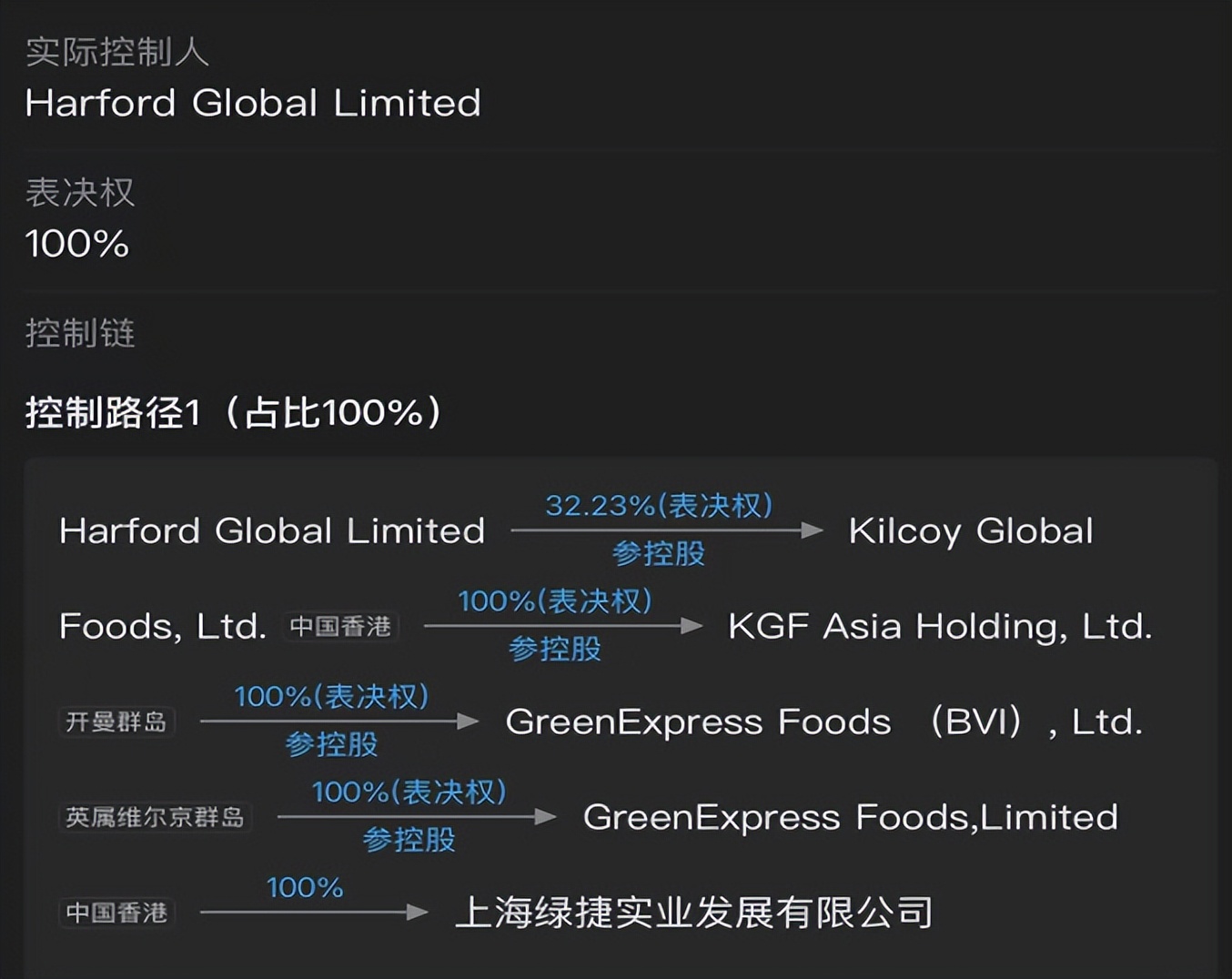

绿捷公司看似是一家本土餐饮企业,实则背后是一盘复杂的“国际资本棋局”。

2018年一家澳大利亚的食品巨头KGF,花了1.7亿美元(约合12亿多人民币)把上海绿捷给收购了。但收购过程可不是简单的“一手交钱,一手交货”。

为了这笔买卖,KGF设计了一套像“俄罗斯套娃”一样的公司结构:

绿捷的母公司注册在开曼群岛,母公司的上面是注册在BVI(英属维尔京群岛)的公司,再往上还有一家香港公司。

这种操作在资本圈很常见,好处就是结构复杂,外人很难看清里面的真实情况,相当于给资本穿上了“隐身衣”。

更值得玩味的,是KGF背后的老板们。

它主要由一个刘氏家族信托和一家叫“厚生投资”的基金控制。而KGF的董事会里,坐着新希望集团创始人刘永好的女儿刘畅。

厚生投资的核心团队,最早也来自新希望旗下的金融部门。

这么一捋你就明白了,看似本土的校园餐食巨头,实则通过精妙的资本运作,连着一张庞大的国际资本网络。

总之资本的游戏往往超出我们的想象,而绿捷在KGF的资本版图中,扮演着“现金奶牛”的角色。

据香港招股书,2017年绿捷校园膳食收入达8400万美元,毛利率24.4%,净利润率15.7%,令诸多行业望尘莫及,也在上海校园餐食市场形成垄断地位。

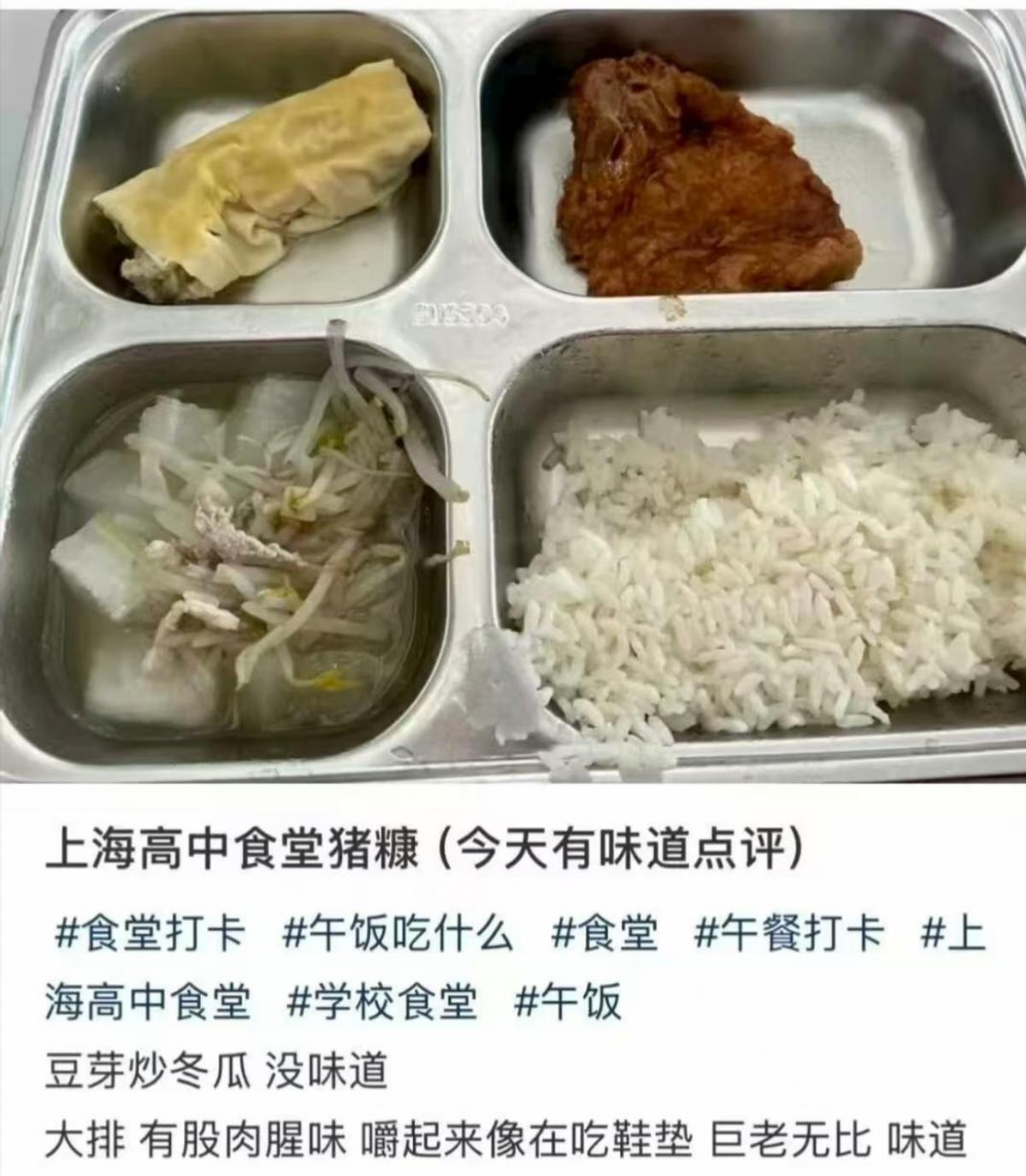

据公开信息,目前绿捷覆盖全市16个区的500多所中小学、幼儿园,日供餐超过50万份。有家长反映,“多次听孩子吐槽难吃,且有家长反映多次,但供应商均未更换。”

这就引发了另一个更深层次的思考:当家长和学生的选择权被垄断资本剥夺,企业还会敬畏消费者吗?

与西贝、海底捞等面向大众市场的餐饮企业不同,绿捷的客户——学生和家长没有选择权,甚至校长在选择配餐企业时的话语权也有限。

就因为这种“别无选择”的处境,才是绿捷“傲娇”的底气所在。

绿捷的傲慢,源于垄断的地位、资本的保护。所有傲慢背后,都是积怨已久。

孩子们餐盘里的虾仁炒蛋,照见的不只是一家企业的失责,更是整个校园餐食监管体系的漏洞。

当资本垄断了孩子的午餐盘,良心就成了最先被丢弃的配菜。

当企业在资本游戏中迷失方向,监管必须亮出獠牙,让每份学生餐都有温度、有尊严。

希望这次事件能成为一个转折点,让校园餐食真正回归它的本质:安全、营养、健康。

毕竟,孩子的健康成长,不该成为商业博弈的筹码。