头伏,作为"三伏天"的开端,不仅是一年中最炎热潮湿时期的起点,更是中华农耕文明中极具标志性的气候节点。这一天象承载着深厚的文化积淀与实用价值,既是古人划分时令的重要参照,也是民间预测天气变化的智慧结晶。

在传统农谚体系中,头伏当天的晴与雨被赋予了特殊意义,被视为预测整个三伏期气候走向的"晴雨表"。老祖宗们通过长期观察自然规律,总结出一套精妙的天气预测体系,将头伏这天的气象特征与后续三伏的旱涝趋势紧密关联。这些凝结着千年智慧的农谚,至今仍在指导农事活动和日常生活方面发挥着独特作用。

下面,一起来看头伏这天"一雨一晴"背后隐藏的气候信息,感受传统农谚将天文、气象与农事完美融合的深邃智慧。

从气象学的角度来看,这句话还真有那么点道理。由于降雨往往与大气环流、水汽条件等因素密切相关,而伏天通常出现在小暑与处暑之间,是一年中气温最高且又潮湿、闷热的时段。头伏,作为三伏天的开端,它的天气状况似乎真的对后续的天气有一定的影响。

如果头伏时大气环流处于一种有利于水汽聚集和降水形成的状态,那么这种状态可能会在一段时间内持续,从而导致后续伏天也更容易出现降雨。举个例子,在我国南方的一些地区,每年头伏时节,暖湿气流较为活跃。如果此时冷暖空气交汇,就容易形成降雨。而一旦这种暖湿气流和冷暖空气交汇的模式形成,在整个三伏天里,就很可能会多次出现降雨天气。就像2020年,南方多地头伏当天就迎来了一场大雨,随后整个三伏天里,降雨频繁,不仅缓解了炎热,还让空气变得格外清新。

这句谚语主要适用于中国南方地区,尤其以水稻种植为主的湿润气候区。如江苏、浙江、湖南、湖北、广西、四川等地。伏期连续降雨可缓解高温干旱,促进水稻灌浆结实和中稻幼苗生长,降低热害风险。也有俗语"淋了伏王,一天一场"来形容雨水频繁,利于秋苗发育的现象。

指入伏当天下雨(即伏头被雨水淋湿)。农谚强调这是干旱征兆的开端,如"雨打伏头,晒死牯牛",晒伏尾是指到了末伏时,天气会以晴朗为主,因为太阳会很晒暗示后续高温可能危及牲畜。换句话说:如果在入伏时是阴雨天气的话,那么三伏天的降雨会主要集中在头伏和中伏,等到了末伏时,降雨就会减少,甚至还有可能会出现干旱的情况。

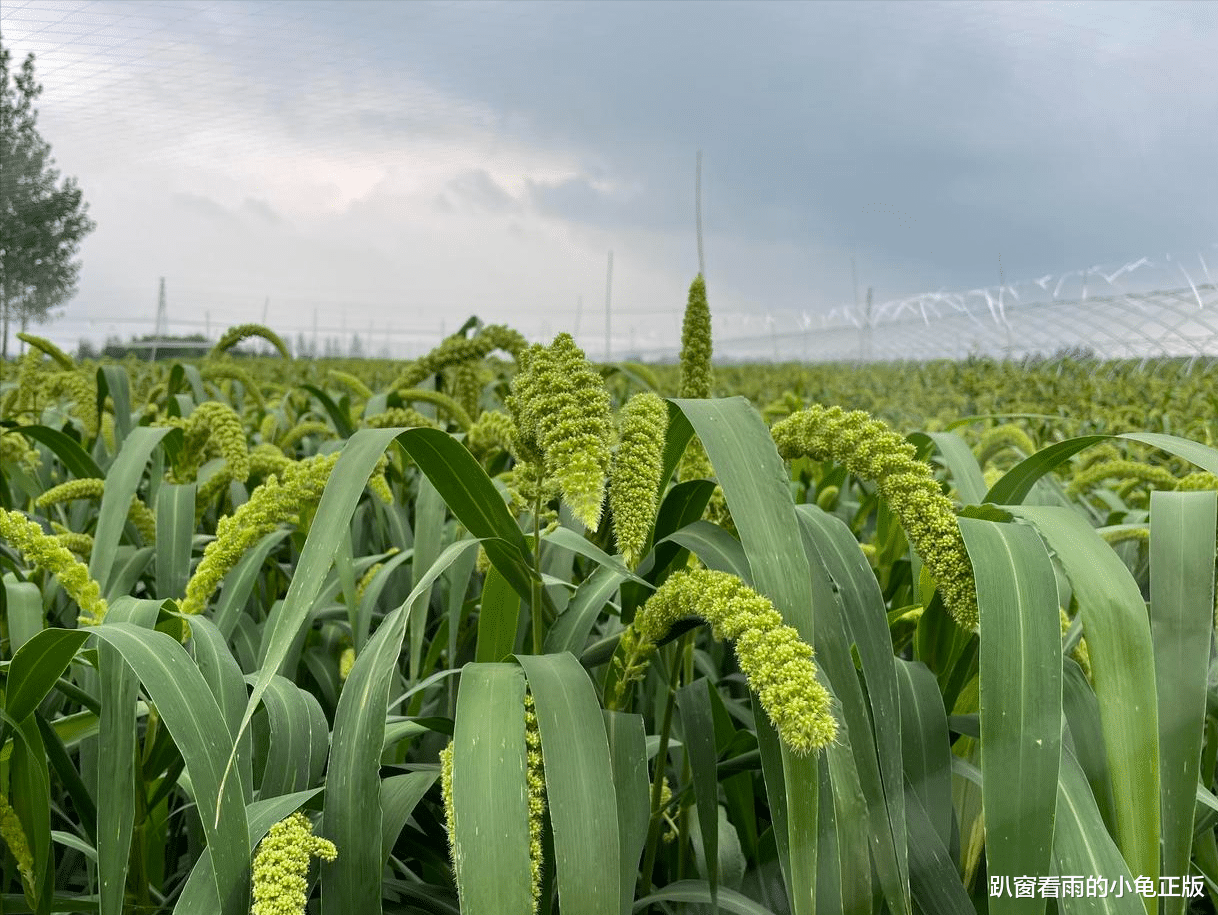

对于农民而言,初伏和中伏正是农作物生长最旺盛的季节,此时的农作物对水分的需求量较大,因此入伏时下雨会有利于农作物的生长。等到了末伏时,农作物已经进入到最后的授粉、灌浆时期,此时农作物对水分的需求量开始减少,如果此时是持续的阴雨天气的话,就会影响到农作物的授粉和灌浆,所以入伏当天下雨对农民而言是一件好事情。

这一农谚主要适用于中国北方地区,像山东、河北、河南等省份。有当地经验表明:头伏首日降雨常预示末伏干旱少雨,需提前防范秋旱影响玉米、大豆等作物生长。而在吉林、辽宁等地,若头伏降雨,末伏的持续日照可促进水稻灌浆、提升籽粒饱满度,契合"晒伏尾"的利好面。

意思是说入伏首日天气晴朗无雨,则预示后续三伏天降雨稀少、干旱加剧。

晴天入伏若引发持续干旱,可能导致玉米、水稻等作物发育不良、减产甚至绝收,尤其对需水量大的生长期作物威胁显著。农民需提前疏通灌溉渠、储水抗旱,避免“秋旱”(立秋后干旱)加剧损失。

在地域参考来说,此谚语在季风气候区(如华东、华北)相对可靠。

以上这些世代相传的农谚智慧,不仅凝聚着先民对自然规律的深刻洞察,更承载着中华文明"道法自然"的哲学精髓。

凡事无绝对。天气变化是一个复杂的系统,受到多种因素的影响。有时候,头伏虽然下了雨,但后续的大气环流可能会发生改变,副热带高压的位置和强度变化,就可能会打乱原本的降雨节奏。但是,农谚毕竟是老祖宗留给我们的气象密码,又像是一场充满悬念的天气游戏。即便不再适合现在的万千气象的变化,当我们在头伏这天看到雨滴落下,心里总会不自觉地期待着后续的凉爽和湿润。今天头伏了,你那里下雨了吗?

本文系趴窗看雨的小龟编辑原创,码字不易,严禁不良自媒体抄袭、搬运。喜欢我就~关注!~点赞!~支持我吧~-~