1938年腊月的一天,西安城外雁塔余雪未融,宋希濂陪同胡宗南检阅第七分校新生。胡突然低声问一句:“宋兄,倘若给你三万青年,能否与共军支部硬碰?”宋希濂一怔,答不上话。短短一句,却点明了胡宗南此后十余年的布局——他深知枪杆子终要落到能被思想掌控的人手里。

黄埔一期出身的胡宗南,早年并不耀眼。1927年与陈赓同班,课堂成绩只能算中上,可他擅长察言观色。北伐途中,他屡次送蒋介石急需的情报,蒋对这位浙江同乡愈发信任。1931年升任第一师师长,1936年兼第一军军长,短短五年位阶层层高攀。就连周恩来也评价“最能替蒋出主意的,首推胡宗南”。

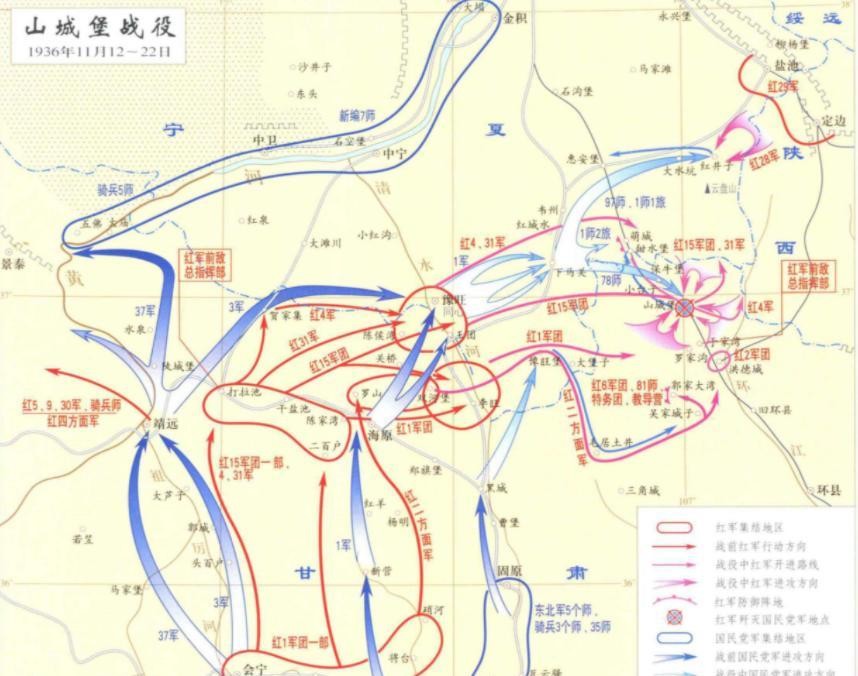

红军北上长征时,第一军是绊脚石。曾有“恐胡症”之说,并非捕风捉影。甘肃会宁一带,红四方面军的侦察兵夜里绕到第一军火力点试探,竟连开三枪皆被机枪网压回,这在装备相差悬殊的年代实属罕见。彭德怀后来自嘲:“打惯杂牌,忽遇精锐,拳脚不够长。”然而山城堡一役,彭德怀抓住胡部轻敌,将七十八师打残,也算彼此都尝过对方厉害。

抗战爆发,胡宗南奉命东调淞沪。两个月鏖战,他折损近半主力,被迫撤回关中。表面看是败绩,实则给了他一个“独立王国”。关中平原粮草充裕,地形四塞,胡藉此扩编整训。最精巧的一步,便是在1940年开办黄埔军校第七分校。蒋介石常以“黄埔姓蒋”自居,其他战区想要分校都被挡回,胡却得到了核准,原因在于他讲出了“以组织对组织”的那番话。蒋心里明白,对付延安,单靠枪子儿不够,还得靠“干部机器”。

三万多青年学生陆续毕业,分散在西北各省、军政机关和胡部各旅。宋希濂回忆,这些人“吃得苦、钻得细”,学我党方式发展“青年军盟”。其中尖子熊向晖还被胡视为“未来的第七分校校长候选”,可这位高足暗中早已与周恩来接上线,成了解放军在西北最珍贵的情报来源之一。胡宗南自诩心思细密,却终究漏了这一环,足见事情之讽刺。

1946年夏,全面内战爆发。蒋介石原先计划借阎锡山、傅作义在北线牵制华北,我军主力尚在山东、东北,故对延安“划圈围困”即可。胡宗南不甘闲坐,越过黄河北上,结果连吃晋冀鲁豫野战军伏击,不得不退回关中整顿。到了1947年春节,蒋才下定决心令胡直取延安。彼时胡手握二十四万,彭德怀只有不足两万正规兵。按账面实力,延安似乎稳如囊中之物。

事实却不似账面。胡宗南步步为营,先以五个旅迂回子长、安塞,企图割裂边区交通线,没料到西北野战军利用灵活机动连续出击,青化砭、高家堡、羊马城三战把胡的先遣部打得狼狈。这时胡宗南的反应很“胡宗南”——既不冒进,也不后撤,而是加重特务封锁,切断陕甘宁外援通道。他从后方抽调运输旅改装为“机动辎重兵团”,专事抢粮断盐,延安虽然在三月被攻占,可边区军民的生活压力才是更严峻的威胁。

到了1948年秋天,辽沈战役打响,蒋介石反复催促胡宗南北援,但胡只抽了五个团象征性地进入晋中,自己则把主力继续缩在西安、宝鸡一线。蒋介石恼火,却也无可奈何,西北庞大地盘还得靠胡看着。宋希濂后来感叹:“胡的算盘并非保蒋,而是保胡。”这种谨慎,外界看成“志大才疏”,其实更像赌桌上的老手——输一把可以,不能把老本搭进去。

1949年渡江战役后,胡宗南被迫全线西撤。他先在汉中架设三条防线,掩护主力回川;再利用对机场的掌控,把核心幕僚空运重庆,临走前仍不忘指示参谋处销毁军校学生底册。5月成都局势紧张,又转移到昆明;7月下旬,飞抵西昌。直到1950年3月26日人民解放军逼近西昌机场,他才把指挥权交给罗列,自身乘机南逃台湾。有人讥笑他丢下数万将士,其实在胡的逻辑里,“活着才能东山再起”,他从不当悲剧英雄。

台湾岁月,胡宗南被排挤得只剩“战略顾问”虚衔,还一度遭同僚弹劾。蒋介石碍于旧情庇护了他,却再未给重任。失意之余,胡向友人苦笑称:“做团长也好,师长也行,大将军这顶帽子压得我透不过气。”这番话后世常被解读为自省,细想或许仍是推诿——若非担得太重,岂会落得如此?

宋希濂在回忆录里写道:“胡宗南知兵善养兵,能韬光,也能敛迹。若非对手强过常人,谁敢说他志大才疏?”是役西北,决胜在于战略重心,而非单就一将之勇。胡宗南的狡诈和难缠,实实在在拖住了解放军十几万兵力和大后方的物资。只是布局再深,也敌不过大势。1950年以后,他的故事翻页,但狡诈难缠的评语,却被不少老国军一直挂在嘴边。