深宫阴影下的隐忍与屈辱

1898年,戊戌政变如一场突如其来的风暴,将大清皇宫卷入无尽的阴霾。光绪帝被慈禧太后囚禁于中南海瀛台,四周湖水环绕,寒风刺骨,昔日的帝王如今形同废人,孤零零地困在高墙之内。

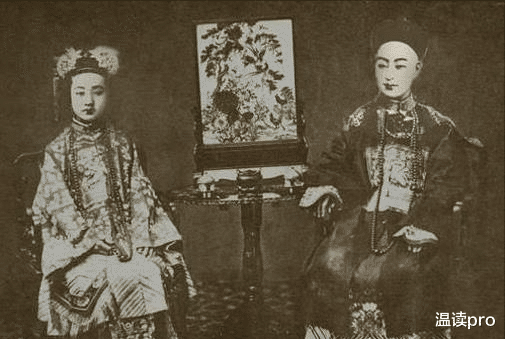

唯有皇后叶赫那拉·静芬,凭借着慈禧亲侄女的身份,得以跨越那片冰冷的湖水,日复一日地探望这位名义上的丈夫。

然而,这份“特权”并非恩赐,而是另一种无形的枷锁,将她死死锁在深宫的矛盾与恐惧之中。

静芬,这个名字在宫中几乎无人提及,人们只知她是皇后,却从不将她当作真正的女主人。她生性懦弱,与世无争,恨不得自己能化作一缕空气,永远不被任何人察觉。

每逢宫廷大典或重大活动,她总是远远避开人群,挑一个不起眼的角落站着,低头不语,待礼毕便悄然离去。

她的身影瘦削而佝偻,仿佛随时会被风吹倒,宫人们私下议论,她的存在就像一抹苍白的影子,毫无生气。

她不敢插手任何事,生怕一个不慎便触怒了那位高高在上的姑姑——慈禧太后。

慈禧是她的至亲,却也是她最大的恐惧。身为姑姑,慈禧对静芬寄予过厚望,希望她能成为后宫的助力,然而静芬的性格却让慈禧失望透顶。

她常在宫人面前毫不掩饰地斥责:“这孩子怎么如此没用,和善?和善顶什么用!”

每当慈禧的目光扫过,静芬便会不自觉地低头,双手紧握,指甲几乎掐进肉里。她知道,姑姑的每一句话、每一个眼神都在提醒她:在这个吃人不吐骨头的后宫,和善只是无能的代名词。

与光绪的关系,更是她心头一道无法愈合的伤口。婚后二十一年,她从未真正走进过光绪的内心,甚至连一个温暖的眼神都没得到过。

光绪视她为慈禧安插在身边的耳目,对她冷若冰霜,每每见面,言语中都带着刺骨的厌恶。

她曾无数次在深夜里辗转反侧,回想自己是否哪里做错了,可答案总是无解。她明白,光绪的心早已被另一个女子占据——那便是年仅十三岁便入宫的珍妃。

珍妃如一朵盛开的牡丹,娇艳动人,灵气逼人,光绪对她宠爱有加,连慈禧初见时也难掩欢喜,赐下无数珍宝。

而静芬,站在一旁,只能看着光绪为珍妃展露笑颜,看着慈禧对珍妃的赏识,内心酸涩却不敢流露半分。她知道,自己无论如何也比不上珍妃的聪慧与美貌。

宫外的传教士赫德兰之妻曾记录,朝廷贵妇们私下议论,静芬相貌平庸,背微驼,瘦得只剩骨头,脸色灰黄,满口蛀牙,成天一副凄苦模样。这样的评价如刀子般刺进她的心,她却只能苦笑,默默承受。

她的处境不仅限于情感上的空虚,连最基本的体面也难以维持。老醇亲王奕譞病逝时,作为名义上的儿媳,她理应前往王府祭拜,并按照惯例赏赐门丁与仆媪。

然而,静芬不仅不懂这些规矩,更拿不出足够的银两。她站在王府中,看着下人们投来的异样目光,羞愧得无地自容。最终,王府代她支付了赏银,对外却宣称是皇后所赐。

这件事传开后,静芬内心百味杂陈,既感激王府的体谅,又为自己的无能感到深深的屈辱。

一年后,老醇亲王的周年祭,她依旧凑不出银两,只能以身体不适为由缺席。她躲在宫中,独自对着窗外的冷月发呆,泪水滑过脸颊,心中满是自责与无奈。

珍妃的命运更是让她心惊胆战。珍妃因卖官之事被慈禧降为贵人,然而不过一年,便又被晋升为妃。

这样的宽容让静芬自叹不如,她扪心自问,若自己犯下同样的错,慈禧是否会轻易饶恕?答案是否定的。

慈禧对她的要求严苛到每一个细节,走路姿势不对要训斥,言辞稍有不慎要责罚,她早已习惯在姑姑的威压下战战兢兢地活着。

后来,珍妃与慈禧彻底闹翻,慈禧下令当众“袒而杖之”,这一幕在清朝历史上前所未有,皇妃的尊严被践踏得一干二净。

静芬目睹此景,吓得双腿发软,鼓起勇气劝了几句,却因恐惧过度,当场晕倒在地。她醒来后,脑海中反复浮现珍妃被杖责时的惨状,心底寒意阵阵。

之后,珍妃的死亡更是让她如坠冰窟,她明白,慈禧的冷酷无情随时可能降临到自己头上,她不过是这深宫棋盘上的一颗棋子,随时可能被弃。

在光绪被囚的日子里,静芬曾试图借机拉近与丈夫的距离。

她每日按例前往瀛台,端茶送水,小心翼翼地询问他的起居,盼望能换来一丝温情。然而,回应她的往往是光绪的冷漠,甚至是暴怒。

有一日,她不过多说了几句话,光绪便勃然大怒,伸手扯下她头上的发簪,狠狠摔在地上,发簪碎裂的声音在寂静的瀛台回荡,刺得她心如刀割。

她愣在原地,泪水在眼眶打转,却不敢哭出声,更不敢将此事告知慈禧。她只能默默捡起碎片,藏在袖中,继续低声下气地服侍。

光绪偶尔也会流露出些许善意,或许是一句简单的问候,或许是一个不那么冰冷的眼神,这些微不足道的瞬间,竟成为她漫长岁月里最珍贵的记忆。

静芬深知,自己不过是深宫中一个可怜的牺牲品,夹在慈禧与光绪之间,进退两难。她唯一的生存之道,便是死死攥住“皇后”这个身份,这是她最后的尊严。

有一日,她的弟弟作为御前侍卫,得以与她单独相见,她忍不住倾诉心声,声音哽咽:“我虽贵为皇后,却总是得小心谨慎,老太后比皇上对我还严厉,稍微疏忽一点,我便是死无葬身之地了。”

弟弟听后,只能叹息,无言以对。静芬抬头看着宫墙外的一角天空,心中满是绝望,她明白,在这深宫之中,她没有任何真正的依靠,只能如履薄冰地活着,等待命运的宣判。

权力更替与内心的扭曲变形

1908年,秋风萧瑟中,大清皇宫接连传来两声丧钟。光绪帝在瀛台驾崩,形单影只地结束了他悲愤的一生;仅仅22小时后,慈禧太后也撒手人寰,留下一个摇摇欲坠的王朝。

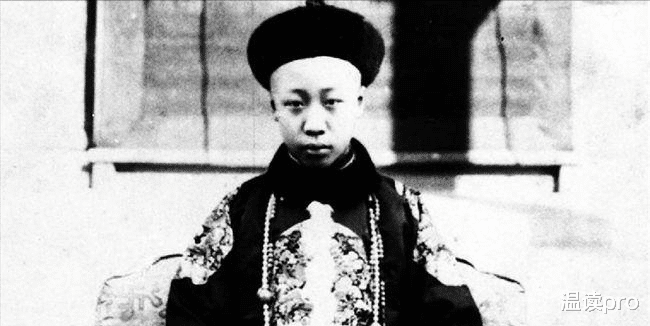

年仅三岁的溥仪被推上龙椅,成为宣统帝,而叶赫那拉·静芬则被尊为隆裕皇太后,从后宫的阴影中走向了历史的前台。

然而,这看似尊贵的头衔并未给她带来任何安慰,反而将她推入了一个更加复杂而危险的漩涡。

慈禧临终前,对这位侄女的性格了如指掌,她深知隆裕没有政治野心,更无掌控朝局的能力。因此,她并未将全部权力交给隆裕,而是指定光绪的亲弟弟、年仅25岁的载沣为监国摄政王,负责辅佐幼帝。

隆裕虽有“皇太后懿旨”的名义权力,但实际上不过是空有其表,重大决策仍需载沣定夺。

她坐在太后的宝座上,俯瞰着空荡荡的宫殿,心中却只有无尽的空虚。她曾以为,慈禧的离去会是她的解脱,可现实却告诉她,那道阴影从未真正散去,反而以另一种方式笼罩着她。

隆裕自幼接受严苛的贵族教育,对西方政治与历史颇有了解,但她始终谨记“后宫不得干政”的祖训,从未表现出任何政治立场。

慈禧去世后,失去压制的她开始不自觉地模仿那位姑姑的强势作风,试图用权力填补内心的空洞。

过去几十年的隐忍与屈辱如洪水般涌上心头,她开始以一种扭曲的方式发泄怨气,将后宫变成了她的复仇之地。

她下令将同治帝的瑜、珣、瑨三妃打入冷宫,不许她们再踏出半步;对光绪的瑾妃更是冷酷无情,瑾妃曾因小聪明颇得慈禧欢心,这让隆裕心生嫉恨。

每逢一家人用膳,隆裕与溥仪坐着,瑾妃却只能站立一旁,卑微得像个侍女。隆裕看着瑾妃低头不语的模样,内心涌起一种病态的满足感。

曾为珍妃求情的善良早已在她心中死去,她甚至在夜深人静时自嘲,若珍妃今日尚在,她或许会亲手将其送上绝路。

对年幼的溥仪,隆裕的态度更是复杂而冷漠。这个刚离开母亲的孩子,顽皮而任性,眼中没有半分对她的敬畏。隆裕将他视为责任,而非亲子,管教方式充满了慈禧式的无情。

她亲自挑选溥仪的老师,安排溥杰、溥佳、毓崇作为伴读,试图用规矩约束他的野性。

课堂上,溥仪若捣乱,老师便当着他的面训斥伴读,以此间接警告他。这样的手段果然有效,溥仪渐渐变得规矩,却也在心中埋下了对权威的恐惧与反感。

隆裕对溥仪的冷酷远不止于课业。她对他的生活漠不关心,甚至以极端的方式“教训”他。因溥仪自幼肠胃多病,她下令严格节制饮食,只许他食用清淡的糊米粥。

几岁的孩子正是长身体的时候,溥仪常常饿得满宫乱窜,甚至偷偷溜进御膳房大口塞食。隆裕得知此事,非但没有反思自己的严苛,反而愈加厌恶他的“饿相”。

她认为堂堂天子如此不体面,简直辱没皇家颜面,便命人更加严密地看管。

御膳房的小太监不敢拦阻溥仪,却又怕被隆裕责罚,竟想出一种荒唐法子——待溥仪吃撑时,两个太监将他抬起来,使劲往下“蹲”,以此“消食”。

隆裕对此心知肚明,却只是冷眼旁观,甚至默认这种做法。后来,后宫的几位太妃也误以为此法有效,纷纷效仿,溥仪的身心在这样的折腾中受到莫大伤害,胃病未愈,性格却愈发孤僻。

溥仪七八岁时,性情越发暴躁,动辄发脾气折磨身边人。隆裕的应对方式简单而残酷——命总管太监将他推进一间狭小的屋子,倒拴上门,任他在里面哭喊踢踹,无人理会。

直到她觉得惩罚够了,才命人将他放出。

这样的禁闭让溥仪幼小的心灵蒙上阴影,他一方面畏惧隆裕,表面上顺从,另一方面却将不满发泄到旁人身上,逐渐变得冷酷而喜怒无常。

隆裕看着他日渐阴郁的眼神,心中并无半分怜惜,只觉这是帝王应有的威严。

在朝堂上,隆裕试图建立自己的势力,以制衡载沣的权力。她选择拉拢庆亲王奕劻,这位清朝最后一个铁帽子王,曾深受慈禧恩宠,朝中根基深厚,的确能与载沣抗衡。

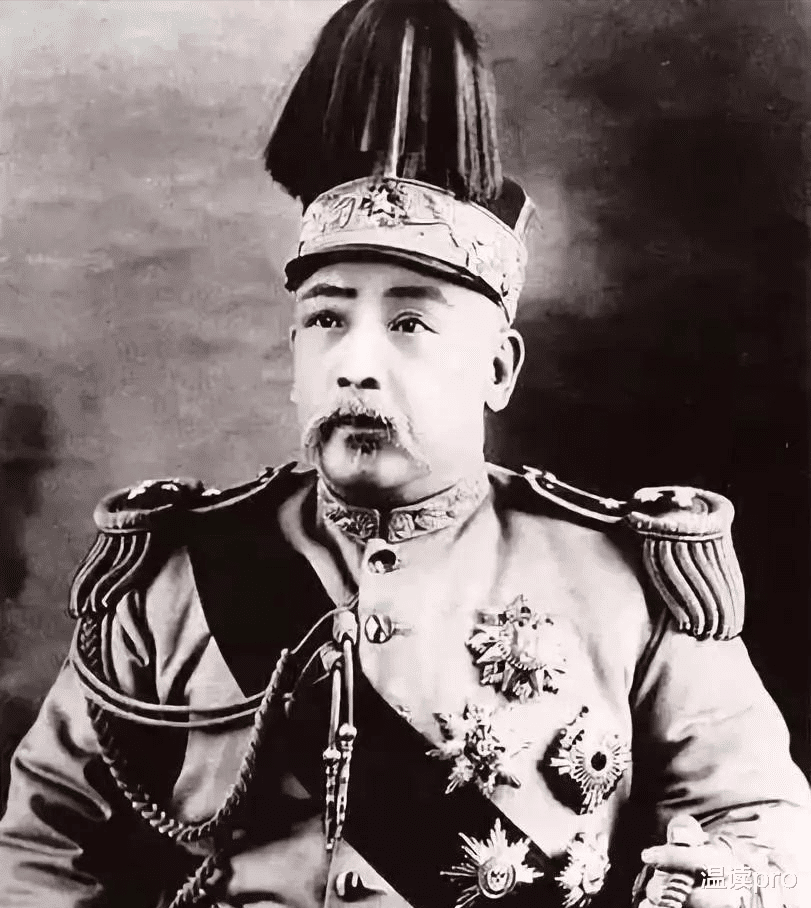

隆裕并未意识到,奕劻并非真正的盟友,他的忠诚只属于利益。她还将奕劻的心腹袁世凯视为自己人,为日后埋下了更大的隐患。隆裕对载沣指手画脚,试图插手政务。

一次,载沣拟提名那桐为军机大臣,向她请示,她却力荐袁世凯的拜把子兄弟徐世昌。

载沣闻言,脸色铁青,当着她的面直言:“只有朝廷重大事件,太后才能出面商议,其他具体政务,不劳太后费心。”

这番话如一记重锤,砸碎了隆裕对权力的幻想。她愣在殿中,半晌无言,内心既羞愤又无奈。她明白,自己远没有慈禧的威势,所谓的太后之位,不过是个空壳。

权力斗争的失利让隆裕心灰意冷,她逐渐不再过问政事,对载沣也少有干涉,转而将更多精力放在督促溥仪课业上。作为对过去苦闷岁月的补偿,她开始追求所谓的“及时行乐”。

然而,她能想到的乐事,不过是听几出戏,买些无关紧要的物件。她坐在戏台下,目光空洞地看着台上悲欢离合,内心却始终无法释怀。

慈禧的阴影如附骨之疽,依然缠绕着她,即便她已贵为太后,却仍是个找不到自我的人。她开始沉沦于这种扭曲的心态中,既不愿面对现实,也无力改变现状,只能任由时间推着她向前走,走向未知的深渊。

退位与终结——历史的傀儡与悲凉落幕

1911年10月10日,武昌起义的枪声如雷霆般震撼了大清的根基。清廷上下惊慌失措,内忧外患交织,国库空虚,军队涣散,竟连个可用之人也寻不出。

摄政王载沣无计可施,只得将大印交到隆裕皇太后手中,自己退回醇亲王府避风头。隆裕接过那象征至高权力的印玺,手却微微发颤。她明白,这不是信任,而是绝望的推卸。

此时,她无财无兵,更无实权,偌大的紫禁城中,她不过是个孤立无援的妇人,只能将最后的希望寄托于新任内阁总理大臣袁世凯——那个三年前被载沣赶回河南老家、如今却被重新召回的狡猾权臣。

袁世凯表面恭顺,言辞中满是忠义之词,甚至当众宣称:“欲使余欺侮孤儿寡妇,为万世所唾骂,余不为也。”然而,他的行动却冷酷而精准,将隆裕与幼帝溥仪当作掌中玩物。

一边,他代表清廷与南方革命党谈判,摆出一副忠臣姿态;另一边,他暗中筹谋逼宫,扬言要为皇家谋一条“体面下台”的路。隆裕虽不擅权谋,却也隐隐察觉到袁世凯的野心,可她别无选择,只能任由他摆布。

1912年1月16日,袁世凯联合内廷大臣向她上书,直截了当地要求退位,甚至以性命相威胁:“若不从,恐你我皆有性命之忧。”

隆裕听罢,面色惨白,泪水夺眶而出。她并非为皇位不舍,而是为自身与溥仪的安危忧心忡忡,在这风雨飘摇的时刻,她连自保的能力都没有。

次日起,隆裕与清廷亲王贵族在太和殿内商讨对策,整整三天,殿内争吵不休。

王公贵族大多不愿轻易放弃皇位,隆裕也不愿背负“卖国”的骂名,内心挣扎难定。她坐在高位上,望着殿下争得面红耳赤的众人,心中只有无尽的疲惫。

不久,坚决反对退位的宗社党首领良弼遇刺身亡的消息传来,隆裕如遭雷击,彻底明白了眼前的局势:要么与皇族共守皇位一起赴死,要么退位换取一线生机。

她最终以“诸皇族宜服从民意,以救生灵”为由,选择了接受《优待清室条例》。

她向袁世凯提出了三个条件:

一,保留“大清皇帝尊号相承不替”的名号;

二,不提“逊位”两字;

三,宫禁与颐和园可随时居住。

这三点不过是她为皇室争取的最后颜面,隐含着一丝东山再起的幻想。

1912年2月12日,紫禁城养心殿内举行了清王朝最后一次朝见仪式。隆裕与六岁的溥仪身着朝服,在太监的搀扶下缓缓登上宝座。

殿内的空气压抑得令人窒息,大臣们身着官服,头戴翎顶,却不再行跪拜之礼,仅以三鞠躬草草了事,皇权的崩塌已显而易见。袁世凯未亲自到场,仅派其支持者胡惟德与赵秉钧代行。

御前太监将早已拟好的退位诏书递上,隆裕接过那薄薄的纸张,手指微微颤抖。她低头扫过上面的字句,泪水模糊了视线,顾不得太后的仪态,在朝堂之上失声痛哭。

殿下众臣也纷纷垂泪,悲伤与无奈弥漫在每一个角落。

胡惟德见状,生怕她临时反悔,掏出一份电报,声称南方革命党威胁,若下午三点前看不到诏书,便取消皇室优待条件。隆裕听后,胸口一紧,再无退路,只得咬牙在诏书上签了字。

胡惟德当场宣读诏书内容,清王朝的统治至此画上句号。

据载润《隆裕与载沣之矛盾》记载,隆裕在御前会议时曾抱着溥仪痛哭:“悔不随先帝早走,免遭这般惨局!再不同意共和,恐日后我大清宗室皇族荡然无存!何况国无宁日,生灵涂炭,于心何忍。”她的哭声回荡在空荡的宫殿中,凄凉而绝望。

退位后,隆裕带着溥仪在紫禁城内关门过日子,昔日的繁华宫廷如今冷清得如一座坟墓。她曾对弟弟说过:“没有皇后的位置,我在这后宫什么都不是!”

如今,连“皇帝”都已不复存在,她的身份彻底沦为空壳。

她日复一日地徘徊在宫墙之内,心力憔悴,目光空洞。她对溥仪愈发冷漠,溥仪也常与她顶撞,甚至故意惹她生气。隆裕心灰意冷,最终将溥仪完全交由太监抚养,母子之间再无半点温情。

1913年正月初十,隆裕的“万寿日”到来,宫中却无人祝贺。大殿内炭炉仍在燃烧,忽冷忽热的环境让她的病情急剧恶化,即便盖上三四床厚被,仍觉寒意刺骨。

到了夜间,她回光返照,气息微弱地躺在榻上,目光落在一旁年幼的溥仪身上,泪水滑落,哽咽道:“汝生帝王家,一事未喻,国已亡了,母又将死,汝尚茫然,奈何奈何。我与汝永诀了,沟渎道途,听你自为,我不能再顾你了。”

七岁的溥仪脸上并无太多悲伤,仅因旁人落泪而略显伤怀,眼神中更多是茫然。隆裕看着他,内心百感交集,却再无力多言。

隆裕死后,葬礼的气氛冷清得令人心寒。京中大小官员与朝廷命妇前来致哀的不足二十人,与慈禧当年的奢华葬仪相比,简直天壤之别。

然而,袁世凯却下令以“外国君主最优礼”厚葬她,全国下半旗三日,文武官员佩戴黑纱二十七日,拨款百万作为丧葬费用,甚至亲自指定礼官处理善后事务。

他的用心昭然若揭,无非是借此拉拢满清遗老,缓解与贵族间的矛盾。

社会各界对隆裕的评价褒贬不一,《大公报》称她“让德高怀,召亿兆人讴恩”;黎元洪誉她为“女中尧舜”;阎锡山赞其“贤明淑慎,垂悯苍生”。

然而,清廷遗老中仍有不少人对她心怀怨恨,认为她背叛了爱新觉罗家,如庆亲王奕劻便拒绝赴京致哀。

《清史稿·后妃传》对她的记载寥寥数语,无一事与她个人相关,她的一生仿佛只是他人的附庸,却因退位一举成为中华民国和平建立的关键人物。

1913年12月,隆裕的梓宫被送往河北易县清西陵,与光绪合葬于崇陵。这对夫妇生前形同陌路,未曾有过真正的交心,死后却以这样的方式长眠一处,令人唏嘘。

隆裕的一生,充满了屈辱与牺牲,她曾是封建社会女性的最高象征,却从未真正拥有过属于自己的幸福。

她的隐忍、挣扎与最终的抉择,既是个人悲剧,也是历史洪流中的必然。她以退位结束了清王朝,却也让自己彻底迷失在历史的余音中,留给后人的,只是一声无言的叹息。

评论列表