清晨的薄雾漫过塔儿山,58岁的考古技工老周蹲在探方边,用毛刷轻轻扫去陶片上的浮土——这是他在陶寺遗址发掘一线坚守的第28个年头;不远处的游客中心,12岁的小学生乐乐正戴着AR眼镜,“穿越”到4300年前,看工匠烧制龙纹陶盘;遗址公园的观象台遗址前,来自上海的历史老师带着学生架起圭表,复刻《尚书·尧典》里“历象日月星辰”的古老仪式……这里是陶寺遗址,被学界誉为“最早的中国”,2025年“中国考古百年”之际,遗址公园升级为“国家考古遗址公园”,全年接待游客18.7万人次,同比增长120%,其中“亲子研学+文明探源”客群占比超55%,“来临汾,读懂中华文明第一缕曙光”正成为华夏儿女的文化新朝圣。

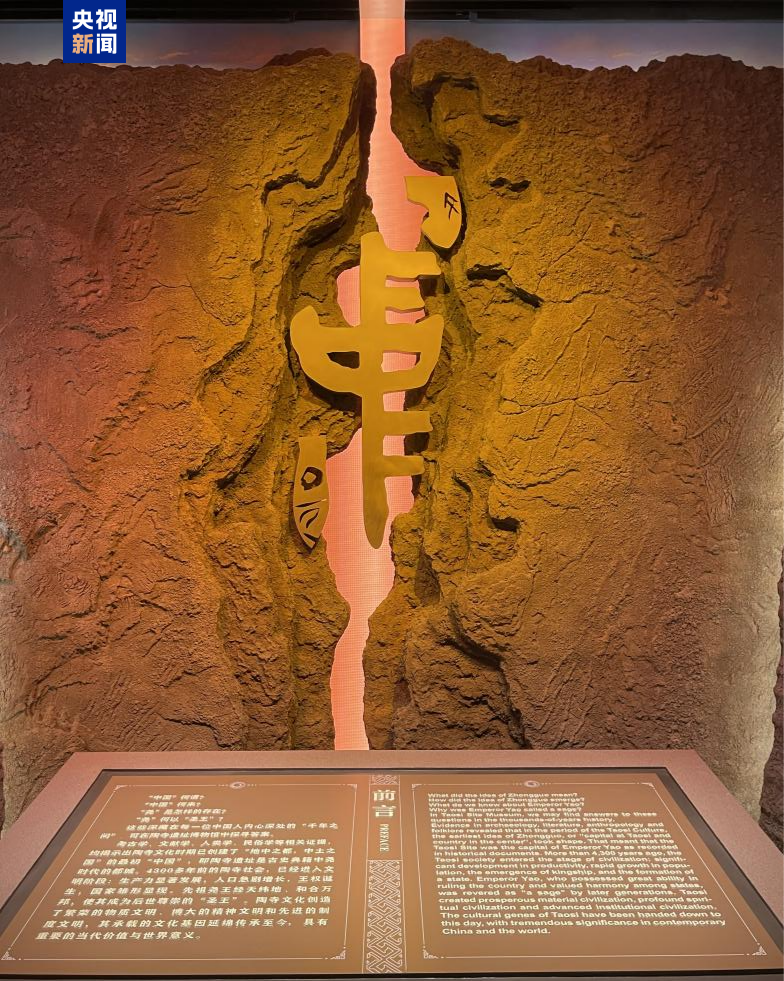

“最早的中国”如何炼成?从考古现场解码文明基因陶寺的故事,始于一锹泥土下的文明密码。1958年,考古学家首次发现陶寺遗址;2001年,它被列为“全国重点文物保护单位”;2022年,“陶寺遗址考古”入选“百年百大考古发现”。这座距今4300-3900年的都城遗址,面积达280万平方米,相当于4个紫禁城,出土了鼍鼓、特磬、龙纹陶盘、观象台基址等“国之重器”,更以“最早的城市雏形”“最早的观象系统”“最早的文字符号”,实证了“尧都平阳”的文献记载,成为中华文明“五千年不断线”的关键实证。

“陶寺的核心价值,在于它展现了‘早期国家’的完整形态。”中国社会科学院考古研究所陶寺考古队领队高江涛解释,遗址内宫殿区、观象台区、祭祀区、手工业作坊区、观象授时区功能清晰,城墙、手工业作坊、高等级墓葬、观象台共同构成了“王权-神权-礼制”三位一体的社会结构。“去年我们新发现了面积达500平方米的‘宫城门址’,门道两侧的柱础石排列规整,这是目前所见最早的‘双阙式’宫门,比二里头早了近300年。”

必探文明地标:

遗址现场(活态考古)(历史课堂):开放核心区约30万平方米,可近距离观察——

观象台遗址(最早的天文台):由13根夯土柱组成半圆形阵列,经测算能精准测定春分、夏至、秋分、冬至,游客可在考古队员指导下,用仿制圭表测量日影(春分日9:30-11:30最佳体验);

宫殿区基址(最早的“紫禁城”):残存柱础石直径达1米,推测当年宫殿高台基座高达9米,站在基址上,仍能感受到“居高临下”的王权气象;

手工业作坊区(最早的“国企”):发现陶窑、石器作坊、铜器铸造遗迹,展柜里陈列着未完工的龙纹陶盘(半成品)、铜齿轮形器(用途成谜),还原4000年前“百工咸理”的生产场景。

陶寺博物馆(文明密码)(知识补给):展陈文物1200余件,镇馆之宝——

鼍鼓(鳄鱼皮蒙制的礼器):通高1.2米,鼓腔内残留鳄鱼骨板,是等级最高的祭祀乐器(复制件可触摸,原件存于库房);

龙纹陶盘(最早的“中国龙”):内壁绘制朱红蟠龙纹,龙首昂扬,与后世龙形象一脉相承(禁止出国展览文物,玻璃展柜配AR解说);

铜铃与齿轮形器(最早的金属乐器与机械零件):铜铃表面有范铸痕迹,齿轮形器齿数精确,暗示当时已有复杂机械思维。

考古工坊(动手探秘)(沉浸体验):提供“模拟考古”项目(穿考古服、用洛阳铲探方、清理陶片,完成后可带走自己“发掘”的仿制品,人均80元);或参与“陶片修复”(用专业工具拼接碎片,制成钥匙扣,适合亲子,人均60元)。

隐藏玩法:傍晚跟考古队员“巡遗址”(需预约),听他们讲探方里的“意外发现”(比如某座墓葬出土的玉琮,竟与良渚文化同源);深夜若遇晴夜,可在遗址广场用专业设备观测“陶寺古星象”(对应现代猎户座、北斗七星,科普讲解免费)。

陶寺人的“吃”,藏着早期国家的饮食礼仪。遗址出土的碳化粟黍、家猪骨骼、酒器残片,印证了“五谷丰登、六畜兴旺”的农耕文明;而高规格墓葬中随葬的“酒器组合”(觚、爵、盉),更暗示“无酒不成礼”的等级制度。

必尝文化美食:

陶寺家宴:“陶寺大院”农家乐复原4000年前食谱——

粟米饭(用本地红黏高粱蒸制,配腌酸菜,15元/碗);

炙肉(炭火烤猪肉,撒陶寺式花椒盐,38元/份,花椒源自遗址周边野生品种);

黍米酒(用陶寺古法发酵,度数低、微甜,配蜂巢蜜,28元/壶)。老板老贾笑着说:“我家祖坟就在遗址区,做饭总想着按老辈人的法子来,游客说‘吃的是历史’。”

祭祀点心:博物馆文创店推出“陶寺礼食”盲盒——复刻出土的“高柄杯形糕点”(芝麻馅,58元/盒)、“龙纹模印馍”(可食用面塑,配《尧典》卡片,38元/个),既是零食也是文化信物。

“四季探源”的文明之旅:从春分祭日到冬藏守拙陶寺的魅力,随节气流转与文明仪式同频共振:

春(3-5月):对应“春分祭日”传统,景区举办“观象授时”主题活动——游客穿汉服登观象台,学立竿测影(专业老师讲解“日影长度与节气关系”);配合“陶寺春耕节”,跟村民学种粟黍(领小锄头、种子,体验“刀耕火种”,人均100元)。

夏(6-8月):遗址区植被茂密,重点探秘“手工业作坊”(看陶窑如何烧制黑陶,听考古队员讲“渗碳工艺”让陶器变黑的秘诀);傍晚在“陶寺书苑”听讲座(主题如“陶寺文字与甲骨文渊源”,免费开放)。

秋(9-10月):“陶寺丰收祭”启幕,复原4000年前“报功于天”的祭祀仪式(演员穿葛麻服饰,献粟黍、奏鼍鼓,游客可参与献花、读祝文);同步开放“秋藏体验”——跟村民学晒枣、腌菜,制作“陶寺式冬储包”(人均80元)。

冬(12-2月):遗址区静谧,推出“考古冬令营”(中学生专属,跟队员学拓片、整理陶片,完成“迷你考古报告”,含住宿,人均1200元);除夕夜“陶寺守岁”(围炉煮茶,听老周讲“考古人过年故事”,免费参与)。

经典路线推荐:

半日文明速览:博物馆(看镇馆之宝)→观象台(测日影+听天文课)→宫殿基址(感受王权空间,约2小时);

深度研学一日:考古工坊(模拟发掘)→手工业作坊(学制陶)→丰收祭仪式(参与献礼)→写“给陶寺先民的信”(景区代寄,约4小时);

亲子互动线:查研学项目→模拟考古→陶片修复→做黍米酒(人均200元,含材料与证书)。

交通指南:

自驾:太原出发沿二广高速转青兰高速,至临汾出口下,转S232至陶寺镇(全程约1.5小时,景区停车场收费5元/小时);西安出发沿包茂高速转青兰高速,约2.5小时;

公共交通:临汾西站乘13路公交直达“陶寺遗址”站(40分钟,票价3元);太原南站乘高铁至临汾西站(25分钟,票价59元),转乘公交。

门票与开放时间:

遗址区免费开放;博物馆门票30元(含讲解器);深度体验项目(考古工坊、模拟发掘)另收费;

开放时间:9:00-17:00(旺季4-10月),9:30-16:30(淡季11-3月),周一闭馆(法定节假日除外)。

最佳游览时段:

文明体验:上午10:00-11:30(博物馆光线好,讲解集中);

摄影打卡:清晨7:30-8:30(观象台薄雾+晨光)、傍晚16:00-17:00(宫殿基址夕阳斜照);

避峰提示:节假日建议提前在“陶寺遗址公园”公众号预约,工作日下午人少更适合深度探访。

住宿推荐:

考古主题:“陶寺考古民宿”(由老村部改造,房间陈列考古工具模型,提供“夜话考古”沙龙,人均200元);

特色农家:“陶寺人家”(石窑洞院落,主人会做“陶寺式蒸馍”,可跟学,人均150元);

品质之选:“尧都文旅酒店”(临汾市区,含“陶寺文化讲座”(每周六晚),距景区40分钟车程,适合家庭游)。

结语:四千年,不过是换个方式相遇从陶寺先民垒起的夯土台基,到今日游客触摸的仿制陶片;从观象台测量的日影,到手机里的节气提醒——文明的脉络从未断裂。

正如一位来自北京的历史系学生在留言簿上写:“原以为‘最早的中国’是教科书上的名词,来了才发现,它是老周师傅刷陶片时的专注,是乐乐戴上AR眼镜时的惊叹,是我们一起测日影时,风里飘来的粟米香。四千年的时光,原来可以这么近。”

2025年的春分,不妨循着陶寺的日影而来,在观象台看太阳升起,在博物馆与龙纹陶盘对视,在考古工坊触摸4000年前的温度。这里没有喧嚣的商业,只有文明最本真的模样——它是先民对天地的敬畏,是对秩序的探索,是刻在我们基因里的“何以中国”。毕竟,有些历史,看过才懂;有些文明,触过才信。

(完)

文章亮点:

考古权威性:结合最新考古成果(如2022年宫城门址发现)、专家访谈(陶寺考古队领队),强化“最早的中国”实证价值;

体验沉浸感:设计“模拟考古”“测日影”“制陶”等互动项目,满足不同客群深度参与需求;

文化场景化:通过“考古技工老周”“农家乐老板老贾”等人物,还原陶寺周边的真实生活,增强故事性;

时令关联性:紧扣节气与传统仪式(春分祭日、丰收祭),突出“活态文明”的传承脉络。