1983年秋,一道特殊的“专列”,悄悄从上海驶向大西北,没有来程票,也没有告别仪式。

这不是载着英雄的军车,而是一列满载“重刑犯”的绿皮火车。他们不是战争年代的烈士,而是这个城市新秩序下,被迅速打包处理的人——严打时期的“阶下囚” 。

你可能想不到,这群曾被贴上“流氓”“破坏社会秩序”等标签的青年,后来成了诺木洪和塔里木苦寒之地上的拓荒者。

而这一切,始于一场“没有脚步声的暴风雨”。

“快刀斩乱麻”:83年严打,从未留情1983年,社会风气紊乱,城市治安恶化。新社会的欲望之门刚刚打开,旧秩序却还没适应喘息的节奏 。

市场经济刚露头,青年们忙着追星跳舞、穿喇叭裤、泡歌厅,看似是风尚,其实是冲突——“新生活”与“管控逻辑”的直接碰撞。

上面对此的判断很明确: “重拳整治,用极端震慑重塑秩序” 。

“从重从快”不是口号,是实操。在那个节点,很多“轻微违法行为”被放大为刑事重罪。

比如李建国,只是偷偷跟朋友办了场“黑灯舞会”,被定性为流氓罪,15年劳改 。理由是:“扰乱社会风气,挑战政府威信”。

还有人大打出手、与师傅争执、街头斗殴,都被从快审判、入刑劳改。那一年,好几千城里青年,来不及反应,就被直接扫进了监舍 。

人太多,东部盈满,怎么办?

那就送到西部。不是护送,而是“清运”。

火车上,铁窗焊死,空气沉闷,只有担忧和未知。没有人告诉他们目的地,只知道一直往西。

这趟车,不开回头路。他们从城市的弄堂出发,却注定要在戈壁滩种下自己的影子。

当列车停在青海的诺木洪、新疆的塔里木、内蒙古的草原边缘时,这些曾靠在弄堂门口听邓丽君的小青年,才发现,未来要面对的不只是刑罚。

没有楼房,只有戈壁;没有热饭,只有寒风;没有名字,只有编号。

他们的任务很明确,用一把铁锹,翻开盐碱地,把“地狱”改成“民田”。

地窝子,是他们的新家。半地下半地上,冬夏全靠自己修补。

零下三四十度的夜晚,耳朵能冻裂;夏天地面能把鸡蛋烤熟 。他们住在一个真正意义上“生死之间”的地方。

每天凌晨五点,哨子一响,全营起身。先跑操、列队,然后就是重体力劳动。

盐碱地硬得像铁,铁镐下去,硌得手发麻。条件艰苦到极致,饭是清水煮白菜,主食是玉米窝头,能分点肉末算过节 。

有人试着逃跑。结果?在茫茫戈壁里被风沙埋了一半,“尸体被找回来”这五个字,彻底灭了所有人的念头。

可就在这种近乎绝望的环境中,这些曾被视为“社会毒瘤”的人,竟然硬生生把沙砾变成了希冀。

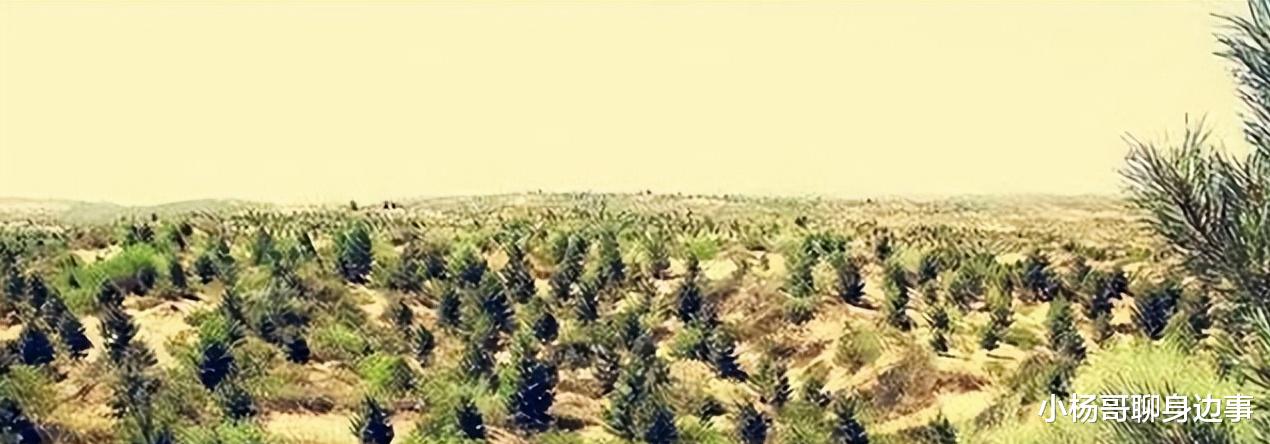

他们从开水渠到建防风林、从种棉花到育枸杞,把死亡之地种起了绿色 。

到了九十年代初,很多农场不仅实现自给,还开始外销农产品,成了真正的“沙漠绿洲”。

这批人,用最原始的方式,在最不公平的命运里,打造出一小块公平。

他们本是二十出头的年轻人,正该在城市恋爱、工作、买单车,却被一个时代扑面碾过,送去迎风劈土、饮雪开荒。

但现实的悖论就在这里——正是他们,被丢弃得这么果断,才最终在西北留下实绩如此惊艳。

青海诺木洪,曾是“不毛之地”,如今成了中国著名的枸杞种植基地。

那片曾经让他们绝望的土地,如今被卫星图像标记为“中国治沙成就”的一部分。

而那些揽着锄头、脸黑手糙的人,却始终没有留下名字。

他们的名册,存在于劳改档案里;他们的眼泪,留在风沙里。

熬完刑期,回城的人各有命数等刑满释放,终于可以“光明正大”坐上回上海、杭州的火车。

可他们没想到,真正残忍的,不是劳改的岁月,而是城市对他们投来的另一个眼神。

“劳改犯的社会标签,比监狱铁栅还牢。”

单位看档案,一句话钟情变冷淡;姑娘知道过往,转身不回头;邻居亲戚嘴上不说,背后常有人侧目。

更可怕的是,很多人一纸释放证明,却连户口都没有了,来不及安身,也无处寻根。

受尽白眼后,一些人默默买票回到大西北。他们知道,哪怕那里风沙滚滚,却有人肯把他们当活人看。

落地生根:从“犯人”到“老农”的一生翻篇返乡人回不去,留守者却已扎根。

他们靠勤劳换了身份,成了农场的小干部、机械技术员,娶了当地姑娘,生了孩子,那段“痛苦的青春史”,就此埋进心底不再翻读。

80年代送来的2400多个上海小青年,现在都成了白发老翁。他们时常跟外孙吹牛:

“看那片林子,是我当年一树一树种下的。”

这不是自豪,而是一种命运的缝合。

他们用十五年刑期,赎了当年的“荒唐”;又用三十年劳作,换了今天的某种尊严。

被历史遗忘的人,曾在土地上发出光这段历史,不在教科书上,不在纪念碑上,甚至在很多人心中被主动清空。

但不能否认:

正是这一批被社会斥责的人,在最苦的地方做了最硬的活,把国土的边界扩进了黄沙深处。

他们曾经下错的棋,被时代用铁锹和汗水纠正;而他们身上的“标签”,却始终贴着,连带着后半生不甘且艰难的命运。

但历史是诚实的。

今天的诺木洪,不只长出了枸杞,更长出了一个时代留下的答案:

即使被放逐,也有人用伤口开垦生机。

他们,是那个铁腕时代,被刻进北风的人类注脚。