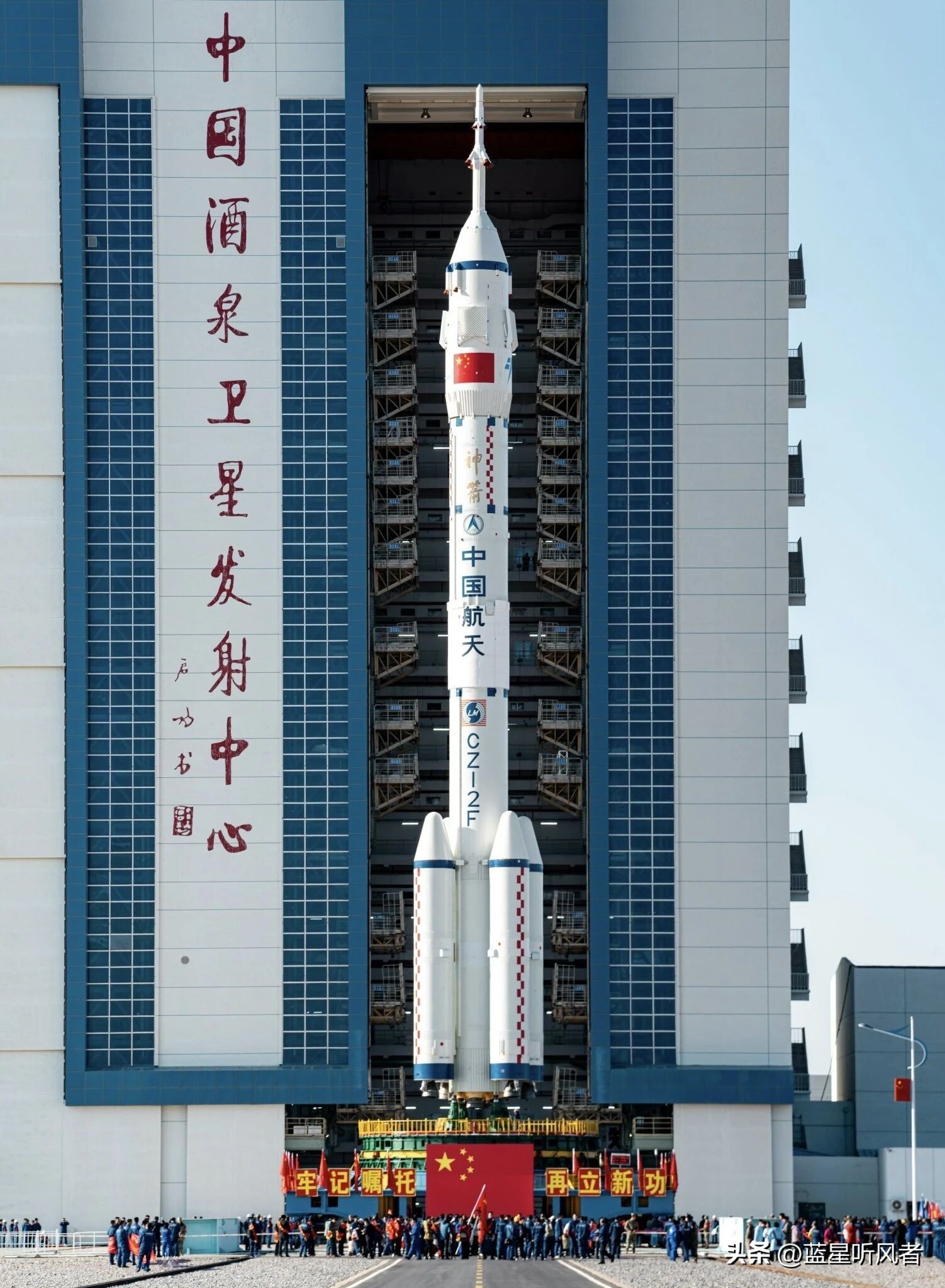

明日(11月25日)中午,中国西北戈壁的酒泉卫星发射中心,长征二号F遥二十二运载火箭已将推进剂加注完毕,静待点火升空。这枚火箭将护送神舟二十二号飞船进入太空,执行一项前所未有的任务:在无人状态下挑战2小时快速交会对接。

此次任务标志着中国航天应急响应能力的一次重大飞跃,也将展示我国天地往返运输系统的成熟与可靠。按照计划,飞船将于北京时间12:10左右发射,并尝试在不到2小时内完成与空间站的自主交会对接。

01 应急发射的幕后推手

神舟二十二号任务的紧急调整,源于一场太空中意想不到的险情。本月初,神舟二十号飞船在返回前的检查中,发现其返回舱舷窗玻璃被空间碎片撞击,出现了细微裂纹。

面对这一情况,中国载人航天工程办公室果断判定:这不满足载人返回的绝对安全标准。随后在11月14日,神舟二十号乘组的三名航天员陈冬、陈中瑞和王杰,换乘神舟二十一号飞船安全返回地球,结束了创纪录的203天在轨任务。

这一突发状况使得神舟二十二号的发射计划被迫调整。原计划用于明年春季载人任务的神舟二十二号飞船,其发射时间被提前至今年11月25日,任务性质也从常规载人飞行转变为应急救援与货物补给。

中国航天科技集团高级工程师彭华康此前介绍,神舟二十二号已完成测试工作,作为神舟二十一号的应急救援备份飞船具备待命能力。这种“滚动待命”策略自神舟十二号起开始实施,在前序飞船发射时,后一艘飞船已在发射场待命,具备8.5天应急发射能力。

02 脱胎换骨的神舟飞船

与以往任何一次神舟任务不同,神舟二十二号将完全在无人状态下飞行。飞船内部进行了彻底改造:拆除了航天员座椅、生命保障系统和厕所设施,将这些空间全部用于货物运输。

这些改动使飞船的运载能力大幅提升至约600公斤,是传统神舟飞船运力的两倍。官方透露,这些货物主要包括三类关键物资:

航天员食品和空间站设施设备是基本补给。用于检测神舟二十号舷窗裂缝的专业工具,包括高分辨率光学检测头和裂纹深度测量仪。新一代防护材料样品,将挂载在空间站外部接受太空碎片的环境考验。

此次任务的最大技术亮点是飞船将尝试2小时快速交会对接。目前,天舟货运飞船已掌握2小时快速交会对接技术,但神舟飞船此前从未在无人状态下尝试如此高速的对接。

载人飞行时,需要考虑航天员的身体承受能力,对接时间相对较长。而神舟二十一号载人任务已将对接时间压缩至3.5小时。此次神舟二十二号没有这些限制,计划通过两次猛推变轨和一次近距离冲刺,将整个过程缩短至两小时以内。

03 技术挑战与创新价值

实现2小时快速对接面临巨大技术挑战。在载人任务中,若自动系统出现故障,航天员可立即切换至手动控制,相当于有备用方案。而神舟二十二号的无人模式意味着这层安全网被彻底移除。

从火箭点火到飞船与空间站完成毫米级对接,跨越400多公里距离,需要进行上百次姿态调整和几十次引擎点火,全部依靠飞船的自主控制系统完成。地面人员只能通过遥测数据进行监控,无法实时干预。

此次任务还首次验证了“无人上行、载人下行”的新概念。即飞船满载货物以无人状态上行,航天员完成任务后乘坐同一艘飞船返回。这种模式让空间站可以常年停靠一艘满载货物的载人飞船作为救生艇,既保障安全,又提高物资补给效率。

在成本和运行模式上,由于取消了生命保障系统,神舟飞船的研发和测试流程大幅简化,每艘飞船的研发成本降低了约35%。未来,每年发射3到4艘神舟飞船即可满足需求,空间站每年的补给量将轻松超过10吨,每公斤运输成本可降至目前国际水平的三分之一以下。

04 国际反响与战略意义

神舟二十二号任务引发国际航天界高度关注。美媒准确预测了发射日期,并坦言中国展示的应急能力“令人印象深刻”。更有国际飞行专家呼吁与中国开展太空救援合作。

与国际空间站相比,中国展示了截然不同的应急响应能力。2024年6月,美国波音“星际客机”飞船发生故障,两名航天员在太空中滞留了9个多月才返回地球。

而中国从发现神舟二十号舷窗裂纹到启动救援发射,响应周期仅数周。这种高效率背后是中国航天“宁可备而不用,不可用而无备”的理念。

中国航天科技集团高级工程师周亚强表示,神舟二十二号任务将验证飞船在无人状态下的综合能力。此次任务看似是一次应急补给,实则可能重构中国空间站的运营模式。

此次任务将一次性验证五个国际级难题:无人情况下能否实现两小时快速对接、纯自动系统能否应对各种故障、载人飞船能否高效承担货运任务、太空碎片防护能否获取真实数据、空间站运行模式能否降低成本并提高效率。

这些难题中的任何一项,其他国家都需要单独申请项目进行多次飞行验证,而中国此次一次性全部完成。

此次发射将让中国成为全球唯一同时掌握载人3.5小时和无人2小时快速对接技术的国家。作为对比,俄罗斯联盟号最快需要3小时,而美国载人龙飞船平均需要28小时左右。

国际航天界正在密切关注这次任务。全球专家反思指出:“中国赢在‘预防-响应-补位’完整体系,这才是太空安全核心。” 而更深远的影响在于,中国航天已具备从“常态化运营”到“应急危机处置”的全链条掌控力。