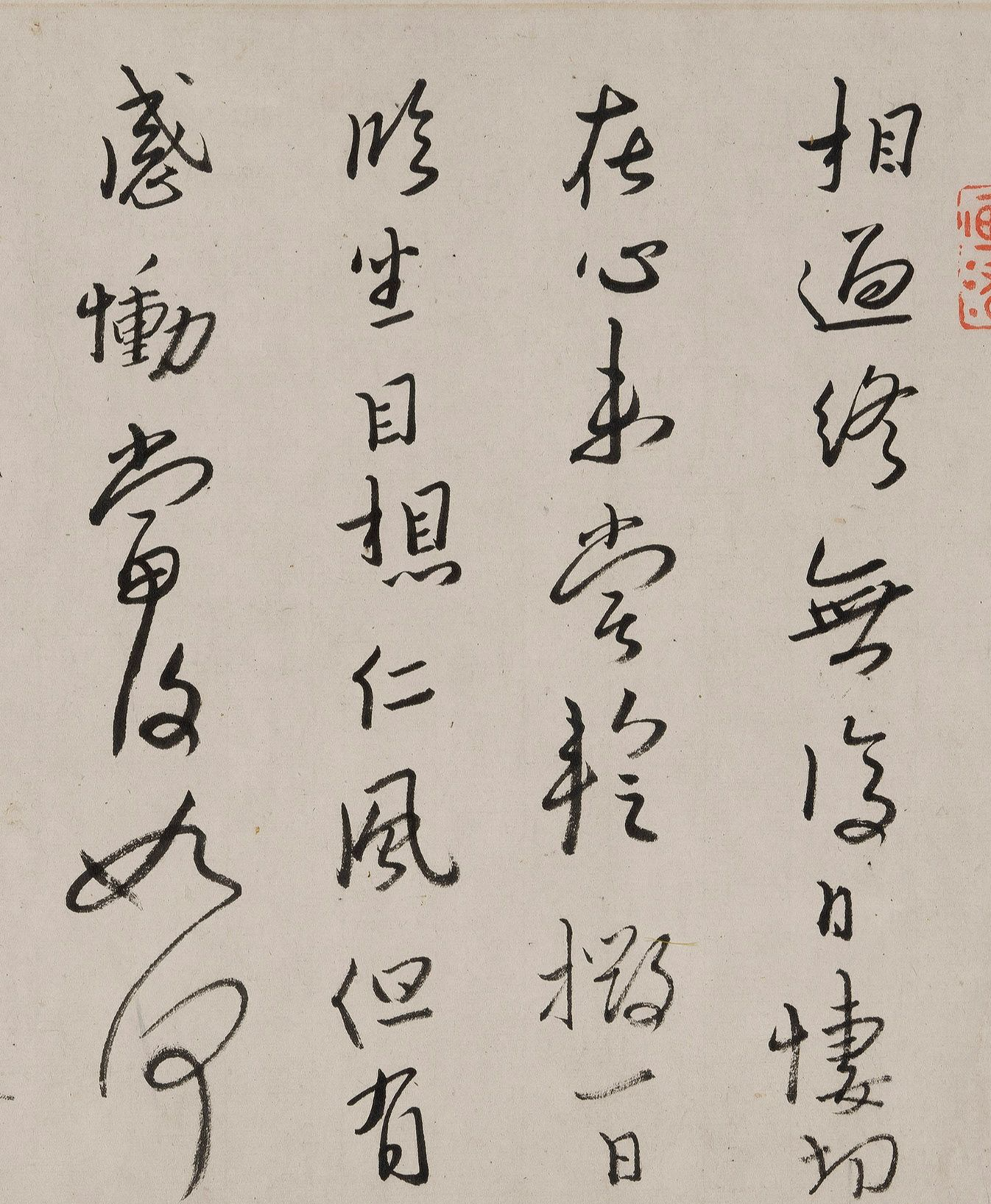

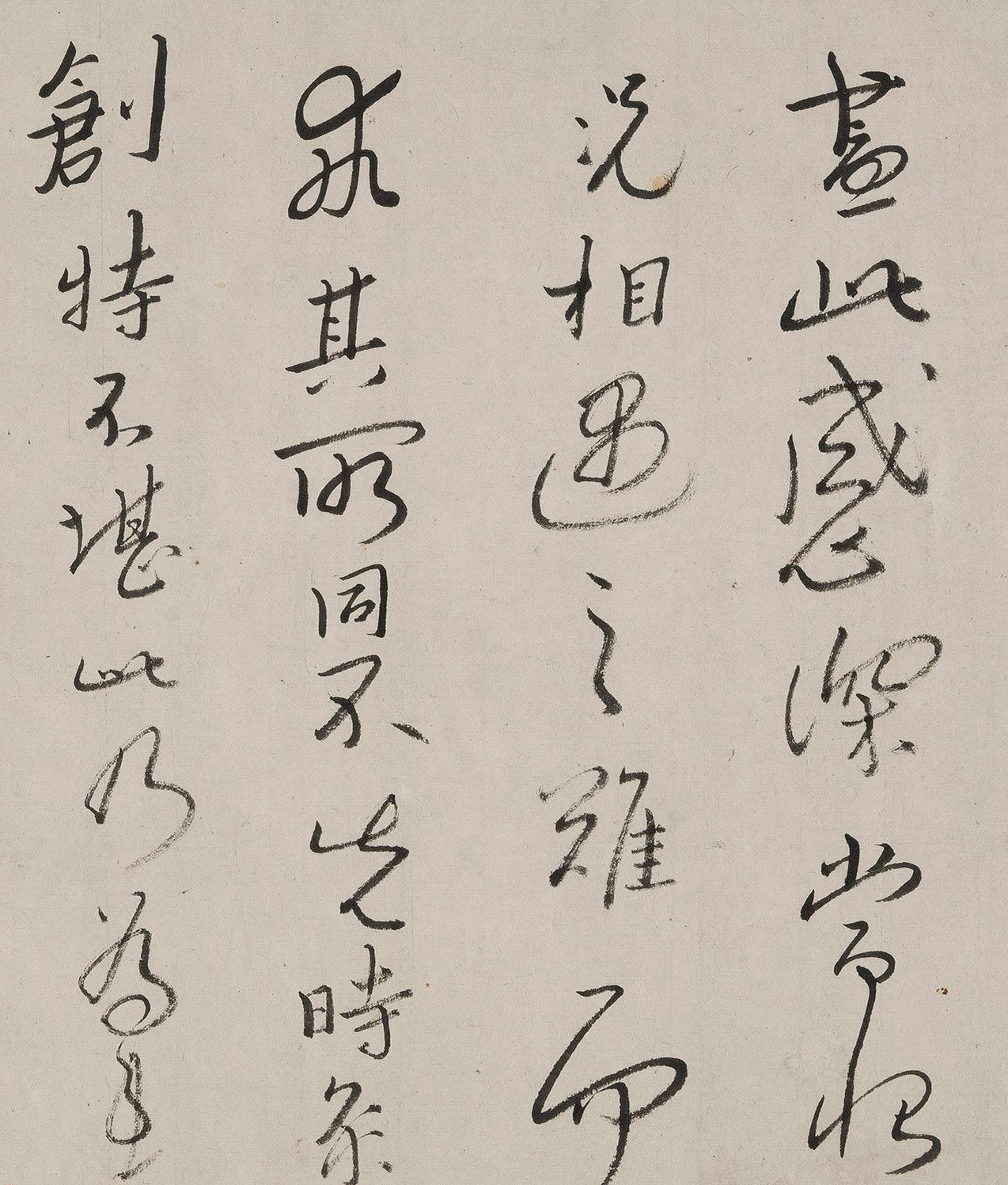

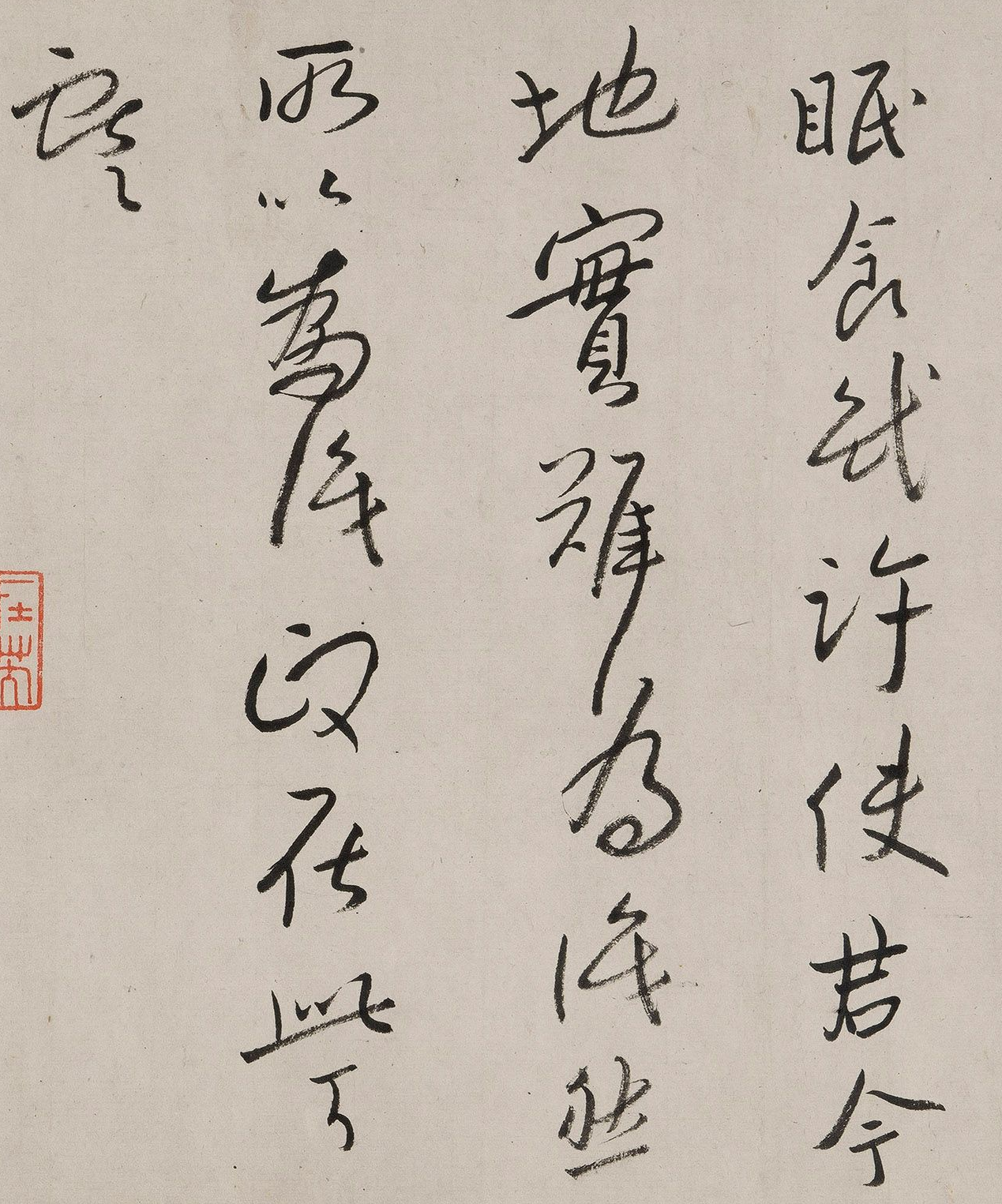

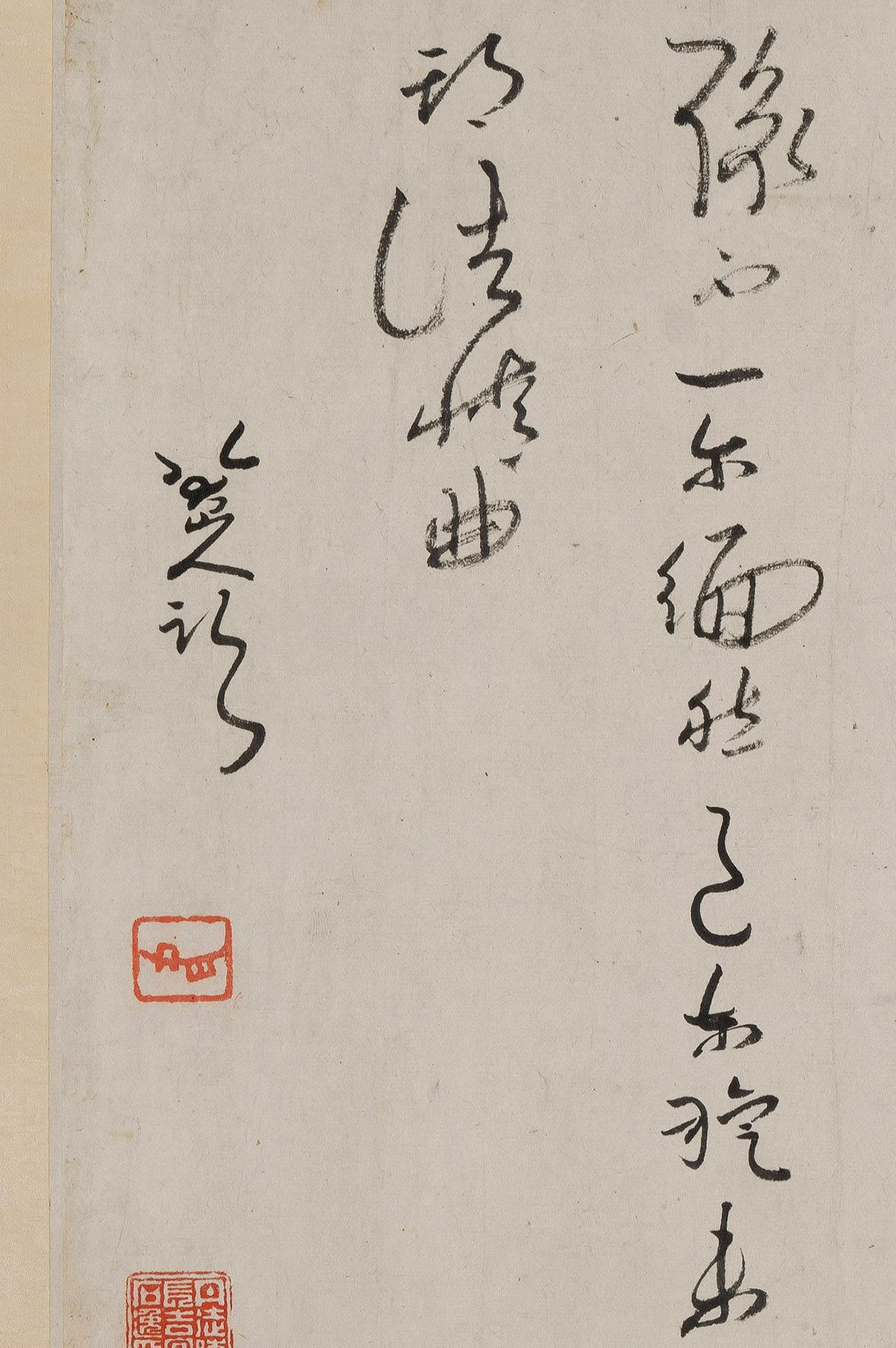

好,咱们今天就坐下来,像朋友聊天一样,好好聊聊八大山人临摹王献之(王大令)的这件行草书长卷。你可能在网上看过不少图片,感觉“哇,这字写得真潇洒”,但又有点摸不着头脑:它好在哪里?为什么能被奉为经典?我们普通人能不能从中学到点什么?别急,这篇文章就是为你准备的。我们不谈那些复杂的历史背景,也不去神化八大山人,就单纯地、像拆解一个精密的机械装置一样,从书法最根本的技法层面,看看这位顶尖高手到底是怎么“玩转”毛笔的。一、 先别被“临摹”二字骗了:看懂他的“借题发挥”很多人一听到“临摹”,就觉得是照着原帖一笔一画地复制,追求一模一样。如果你也这么想,那看八大山人这件作品可能会一头雾水。他临王献之,更像是一个顶尖的爵士乐手在演绎一首经典名曲——旋律骨架还在,但即兴的华彩、个人的风格印记铺天盖地。所以,我们的第一个学习重点,不是去比对他和王献之哪里不像,而是要看出他如何在古人的框架里,注入自己强烈的艺术个性。这体现在几个非常具体的技术环节上。首先是用笔。你注意看他的起笔和收笔,很多时候并不是我们常规意义上那种精致的“藏锋”或清晰的“露锋”,而是有一种看似随意、甚至略带“秃钝”的感觉。这不是他不会写,恰恰是他刻意追求的一种“金石味”和“生拙味”。他减少了笔尖在入纸时那些花哨的动作,更注重行笔过程中力量的均匀与渗透,仿佛把力量都含在线条中间,而不是释放在笔画的端点。这种用笔方法,让他的线条质感像老藤、像枯枝,苍劲有力,耐人寻味,跟我们平时追求的光滑流美形成了鲜明对比。其次是线条的节奏。他的行笔绝对不是匀速运动,而是充满了“加速度”和“急刹车”。在一些长笔画中,你能明显感觉到他时而疾驰,时而缓行,甚至在某个点上微微顿挫、摩擦纸面,形成一种内在的、震颤的韵律。这就好比唱歌,不是一味地高喊,而是有轻有重,有哽咽有长叹。这种线条节奏是塑造作品气韵生动的关键,它让静态的字活了起来,有了呼吸和情绪。我们自己在临帖时,常常只注意到字的形状,却忽略了线条内部这种丰富的速度变化,写出来的字自然就平铺直叙,缺乏感染力。二、 结构的“魔术”:歪歪扭扭里的平衡大师如果说用笔是“骨”,那么结构就是“形”。八大山人在这件作品里展现的结构能力,堪称一场精彩的视觉魔术。他写的字,初看常常觉得“歪歪扭扭”、“东倒西歪”,重心似乎很不稳定。但当你把几个字、一行字乃至通篇连起来看时,会发现一种不可思议的、动态的平衡。这涉及到书法中一个高级的概念——欹侧关系。他非常善于制造矛盾,然后再巧妙地化解矛盾。比如,他把一个字的主干笔画向左下倾斜,造成一种即将跌倒的险势,但紧接着,他会通过某一个笔画的伸展、或者下一个字的俯仰姿态,把这个“势”给接住、拉回来。整个过程就像在走钢丝,惊险刺激却又稳如泰山。我们平常练字,往往追求“横平竖直、四平八稳”,这当然是基础,但要想把字写活,写出趣味和姿态,就必须像八大这样,学会“造险”再“破险”。你可以试着观察他作品中那些看似“不稳”的字,找找他是通过哪个笔画或部件,最终实现了整体的平衡,这个观察过程本身就是一个极好的学习。另一个结构上的特点是疏密对比的极致运用。他敢于把字的某个部分写得极其密集,笔画紧挨在一起,形成一块“墨团”;而另一个部分则又异常疏朗,留下大片的空白。这种“疏可走马,密不透风”的强烈对比,极大地增强了作品的视觉张力和艺术感染力。它让观者的视线在字内有停留、有跳跃,节奏感非常强。我们自己在创作时,如果感到字写得平淡,不妨大胆地试试这种夸张的疏密处理,或许会有意想不到的效果。三、 从“墨戏”到“心画:看懂他的情感律动书法到最后,技法是骨架,情感才是灵魂。八大山人的这件行草卷,通篇弥漫着一种清冷、孤傲、甚至带点倔强的气息。这种气息不是凭空而来的,正是通过上述那些精妙的技法,一点点渗透出来的。比如,他作品中大量的减省和连绵。他常常把一些次要的笔画省略掉,或者把好几个字用游丝紧紧地连在一起,形成一个字组。这种处理方式,一方面是为了书写时的流畅和气势的贯通,另一方面,也造成了一种“欲说还休”的含蓄感。仿佛千言万语到了嘴边,只化作几声叹息,情感的表达不是直白的宣泄,而是内敛的、节制的,也因此更显得深沉有力。再比如我们之前提到的用笔和节奏,那种含而不露的笔锋,那种顿挫滞涩的行笔,本身就在传递一种不流畅、不妥协的情绪状态。他不是在甜美地歌唱,而是在沉郁地吟诵。我们临摹他的作品,如果能暂时抛开对“形”的绝对模仿,去细心体会线条背后那种运笔的“感觉”和“状态”,尝试去理解他为何在这里慢、在那里快,为何这里用圆笔、那里用方笔,那么你就不是在简单地抄字,而是在与几百年前那位艺术大师进行一场关于“如何用毛笔表达内心”的深度对话。好了,关于八大山人这件行草卷,我们从用笔的“骨相”,聊到结构的“魔术”,再触及情感的“律动”。希望这番拆解,能让你下次再面对这类“看不懂”的经典时,手里能多几把打开的钥匙。书法的高深不在于它多么玄乎,而在于它把最复杂的情感和最精微的技法,都浓缩在了那根看似简单的线条里。剩下的,就需要你拿起笔,去亲自体会了。

评论列表