抗战时期,中国军队的武器分为几个层次。

武器最好的,必然是中央军的嫡系,尤其是德械师,曾一度装备进口的德国毛瑟“标准步枪”。

中国还从德国秘密进口了10万支“Kar98k”,装备一部分精锐。

其余中央军则装备自造“中正式”“汉阳造”步枪,杂牌军、八路军、新四军,使用的武器就五花八门。

这些部队主要武器是“老套筒”(清末的老式汉阳造),这是中国当时保有量最大的武器。

还有英国的“英七七”,法国的勒贝尔步枪,以及苏联的“水连珠”,日本的三八大盖。

这些步枪里,最被中国战士喜爱的,不是德国、英国货,居然是日本的三八大盖。

在很多人的印象中,日本武器比较简陋,比欧洲货差一截,“三八大盖”还一直有杀伤力低的传闻——一打一个对眼。

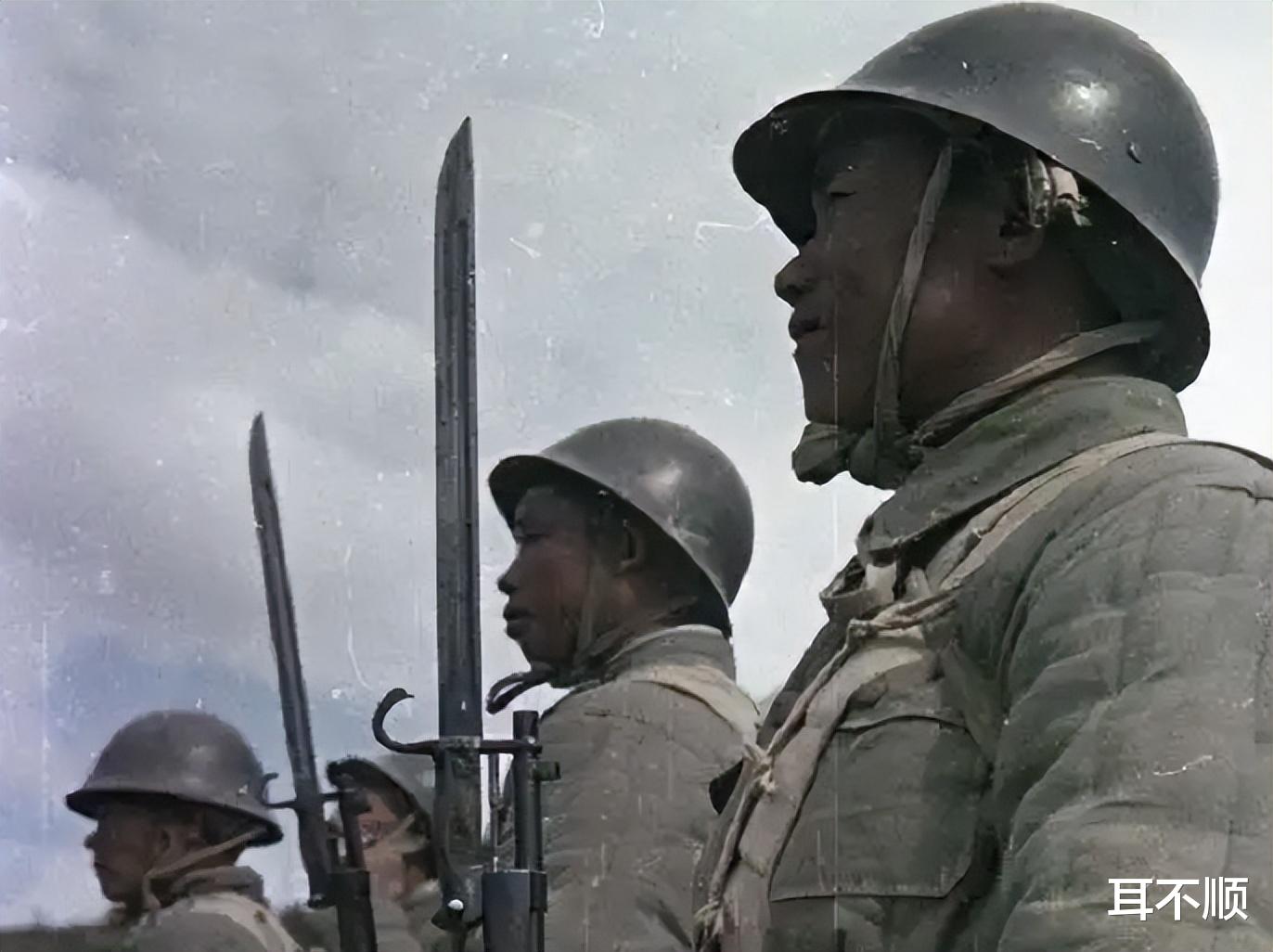

这把步枪最突出的特点,可能就是整体比较长,加上刺刀足足160多厘米,拼刺起来优势很大。

其实网上对“三八大盖”的很多看法,都是片面的。

抗战期间,甚至一直到解放战争、朝鲜战争,日本“三八大盖”都是中国战士评价很高的步枪,其精度、重量、可靠性、拼刺威力,都高于一众步枪。

论起辈分,其实三八式也是一战前设计定型的老枪,口径是各国主流步枪最小的。那么该步枪诞生的背景是什么?中国士兵为什么喜欢这款步枪?

在近代,制式武器水平是衡量一个国家军力的重要指标,这方面日本走在亚洲前列。

中国和日本几乎同一时间西化改革,我国是“洋务运动”,日本是“明治维新”。

但洋务运动的成果比较散碎,各地区的封疆大吏受到不同列强的影响,在军事装备上走不同的道路。

日本则不同,上上下下一把抓。

幕府晚期到明治早期,法国是日本人的老师。所以在1880年代,专家村田经芳仿造法国夏斯波步枪,造出了“村田步枪”。

该步枪分“十三年式”和“十八年式”两个型号,发射11mm子弹。这是日本第一种自产制式步枪,很快装备日本陆军,在后来的甲午战争里大规模使用。

该步枪接近欧洲水平,但可靠性差,爱走火、炸膛、卡壳,准度也不高,所以甲午战争后被“有坂三十式步枪”给替换。

“三十式步枪”受到德国毛瑟枪的影响,它全长127.5厘米,发射6.5毫米圆头子弹,枪口初速630米/秒,射程400米左右。

该步枪全重3.9公斤,准度、可靠性有较大提升。

因为拉栓尾部的保险机有个“钩状”结构,所以该武器在中国被叫做“金钩步枪”,后来在军阀内战时大量引入。

“三十式步枪”的基本性能和世界主流步枪齐平,作为日本陆军制式武器,它参加了1904年血腥的日俄战争。

此战中,日本陆军正面打败了俄军,按理说“金钩”居功至伟。

可是在战报上,士兵们对这款武器还是怨言很大。

这款步枪的枪机金属强度不足,有击针、凸笋断裂的问题;抽壳钩较窄,卡壳问题依然存在。

更要命的是,“三十式步枪”为了方便拆卸保养,上部是大开放结构,在风沙较大的环境下极其容易进灰,导致枪支卡死。

日军在东北作战期间,士兵不得不用枪衣包裹步枪,打起仗来步枪“藏一半露一半”,成为日俄战争的特殊风景。

所以在战后,日军再次革新步枪,修补了“三十式步枪”的缺点,增强枪机强度、扩增弹仓体积,并在整个枪机上覆盖了完整防尘盖。

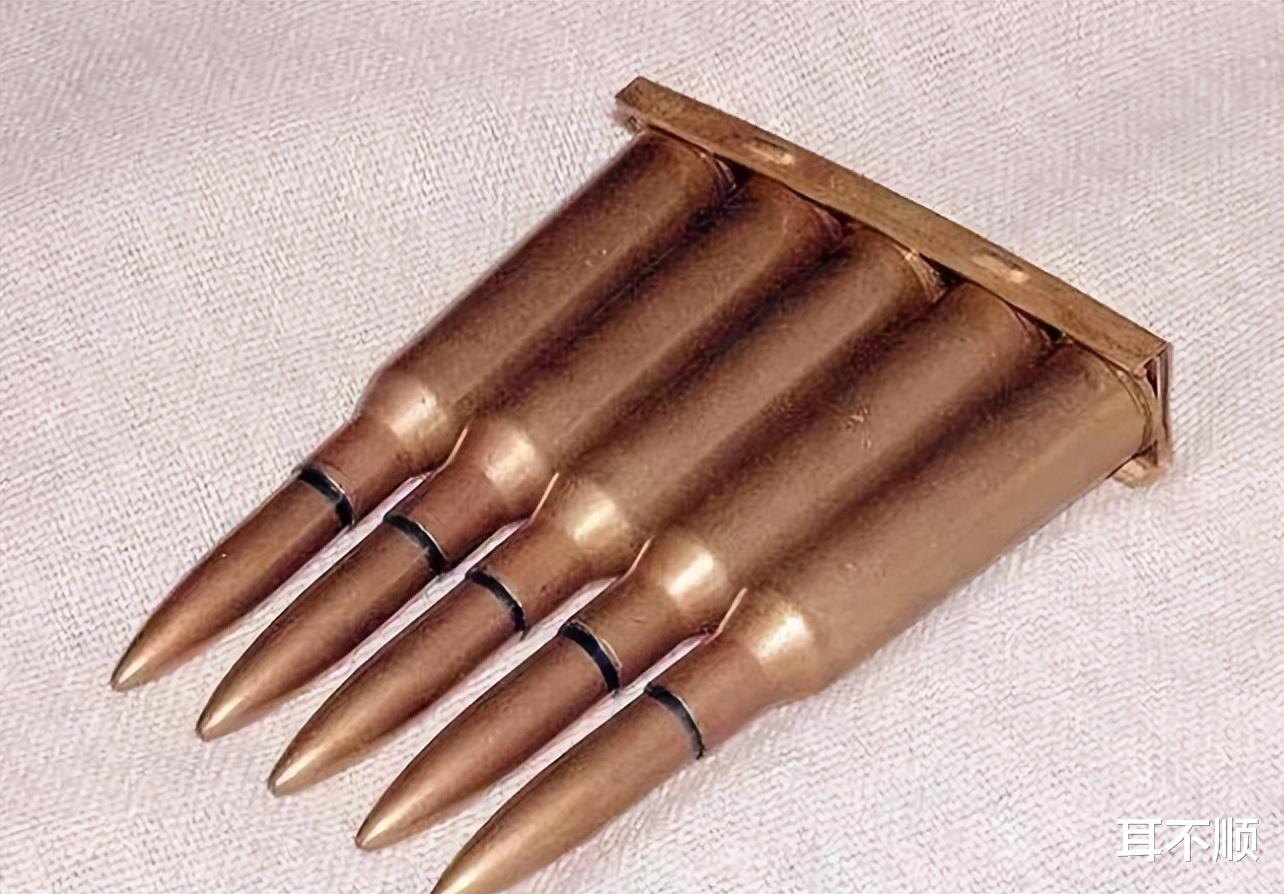

该步枪起名为“三十八年式步枪”,长度和“三十年式”一样,都是127.5厘米,重量是3.75公斤,发射有坂6.5毫米子弹,但已经从圆头弹改为更先进的尖头弹。

此后一直到二战,三八步枪都是日本陆军的主力装备,因为在二战时的稳定表现而名声大噪。

因为枪击上巨大的防尘盖,该步枪在中国被称为“三八大盖”。

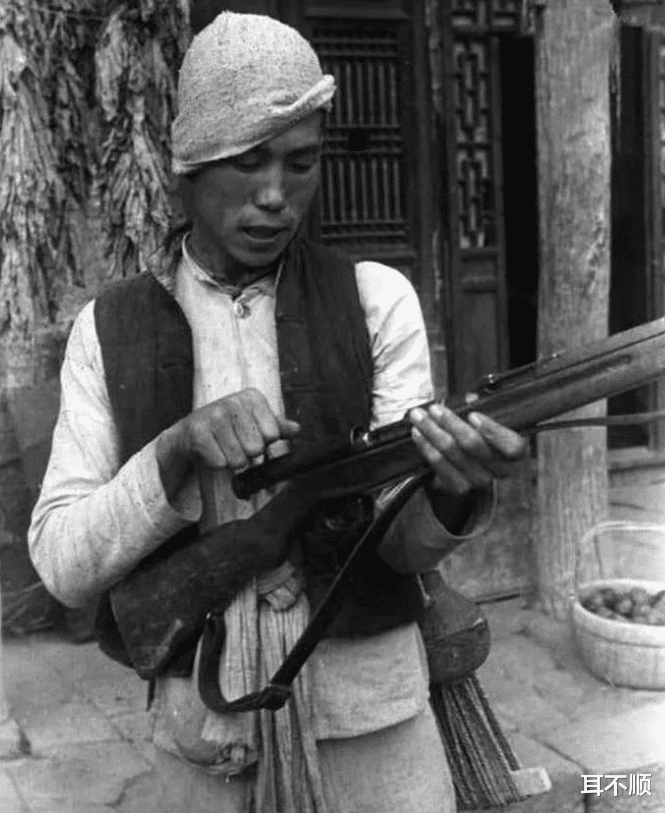

很多人以为这款步枪二战时才进入中国,其实早在军阀内战时期,“大盖”就大量进入中国。

因为栓动步枪不是什么精密玩意儿,也没什么神秘感,反而是各国大力推销的军火。

20世纪初,日本的“三十年式步枪”就走遍全球,世界各地都在使用。一战爆发后,欧洲国家也购买过日本的“三八大盖”,沙俄就买了十几万支。

中国当时的北洋政府引进过“金钩”和“三八大盖”,后来的广州国民政府,在北伐前接受大量苏联军火,运来的主要是“三八大盖”。

该武器加上配套子弹,是日本当时创汇的重要商品,预估海外保有量在30万支以上,主要在中国。

中国士兵对这款武器爱不释手,其优点总结为轻便、准度高、易保养。

轻便这一条,不光在枪上,也体现在弹药上。

当时的主流步枪,重量都在4公斤上下,差别并不大。但6.5毫米子弹的重量小于7.92毫米子弹,100发子弹重量能轻一斤多。

当然,6.5毫米子弹威力小于7.9毫米,确实存在“前后俩窟窿”的情况,但这并不普遍。在绝大多数战斗中,“三八大盖”的杀伤力是很可观的。

至于“三八大盖”人人夸赞的准度,是枪身长度和低后坐力共同造就的。

该枪的枪管长79.7厘米,瞄准基线69.5厘米,是当时各国主流步枪中最长的。枪管长,子弹自然稳定;瞄准基线长,让士兵方便瞄准,也提升精度。

而且该枪的6.5毫米子弹,后坐力远小于德国的“7.92全威力弹”,射击时后坐力适中。

这种设计,本就是日军考虑日本人的身体素质而改良的——亚洲士兵身材比较单薄,小后坐力能提高射速和准度。

该想法歪打正着,在中国更得到体现。因为中国士兵当时普遍偏瘦,后坐力越小,士兵打枪越轻松,打得越准。

当年中国士兵的主力步枪,还是清末时候引进德国生产线,在汉阳兵工厂制造的“1888委员会步枪”,咱们叫“汉阳造”,士兵俗称“七九杆子”。

“汉阳造”发射7.92mm全威力弹,但是使用的是“圆头弹”,其子弹速度和射程、精度大打折扣。

雪上加霜的是,我军使用的“汉阳造”,服役期长,膛线磨损大,零件可靠性差,打仗时可靠性不佳。

在射击问题之外,拼刺也是“汉阳造”的短板。

因为“汉阳造”长度不到1米,比“三八大盖”短了20多厘米,拼刺刀劣势很大。

北伐战争里,北方各大军阀士兵拼刺刀不如黄埔学生,除士气、战斗意志差距之外,北伐军的“水连珠”和“三八大盖”更长,是一主要原因。

正因为发现“三八大盖”的长处,有条件的军阀开始仿造这种步枪。

奉系老张家就在沈阳的“奉天军工厂”仿造“三八大盖”,阎锡山的太原兵工厂也有“晋造六五步枪”,其实就是仿造的“三八大盖”,总数有20万支。

辽造和晋造的“三八大盖”,加上汉阳军工厂的“汉造六五”,抗战前中国军队起码有30万支以上“三八大盖”装备。

基层军队调查反映,该枪可靠性很好,保养需求小,德国军事顾问也认为,该武器适合弱工业国的轻步兵。

但在30年代后期,自产“三八大盖”基本停止,中国军队的步枪被“汉阳造”和“中正式”代替了。

南京蒋氏政府建立后,中日之间矛盾越来越大,济南惨案震惊世界,全国抗日热情高涨。后来日军炸死张作霖,张少帅在 1929年易帜后,日本开始谋划侵华。

这种情况下,蒋氏只能从欧洲寻找军事伙伴,在和苏联闹掰后,他找到了德国。

早在广州时期,德国就和国民党关系亲密,蒋氏稳定政权后,身边请了德国顾问团,负责整顿军事。

国民革命军开始学习德国军事制度,武器装备也开始德国化。

1930年,中国从德国进口了德军制式武器“M1924毛瑟步枪”。这款武器全长110厘米,重量4公斤,使用7.92毫米的尖头弹,射程能达到800米。

该武器进口国内后,装备了中央军,获得了一致好评。

3年后,在德国军事顾问团的推动下,中国进口了毛瑟厂的“M1924步枪”图纸、检验工具,在1935年制造出国产新型毛瑟枪。

为了表示对蒋委员长的尊敬,该枪被起名为“中正式步骑枪”,装备中国最精锐的“调整师”,即德械师。

“中正式”诞生时,德国自己的“M1924”都没有大量装备,这款步枪绝对是世界最先进的栓动步枪。

在设计阶段,蒋氏提出缩短枪身来减重,加长刺刀增加拼刺能力的建议,被巩县军工厂接纳。

早期量产的“中正式”,加装刺刀后长度在157厘米,已经足够长,可是比“三八大盖”短一截,还要重一些,拼刺中不占优势。

“中正式”的弹药威力大,后坐力也大,新兵不容易掌握。也就是中央军的一些部队,能保证士兵训练用弹,所以“中正式”得以推广。

一直到抗战爆发,“中正式”的产量其实并不多,加上购自德国的原版,截止1940年,其实也就15-20万支装备了部队。

南京政府还从德国购买了10万支Kar98k,从香港和缅甸进入中国,装备第5军、第10军等部队。

98k和“中正式”其实算是兄弟,只不过98k更短一些,适合德军这种有车坐的半机械化部队。

两者在中国战场的表现半斤八两,重量、后坐力、长度都不太完美,导致中国士兵还是更喜欢“三八大盖”。

整个抗战时期,中国后方虽不生产三八步枪,但正面、敌后抗日武装都有“三八大盖”服役,而且往往在精锐部队。

八路军尤其喜欢“三八大盖”,因为其弹道平直、射击亮光小、烟雾小,加上枪声有迷惑性(和日军武器声音一样),很适合伏击、偷袭和夜战。

八路军活跃的华北地区,气候干燥,多沙尘,更是“三八大盖”的主场。

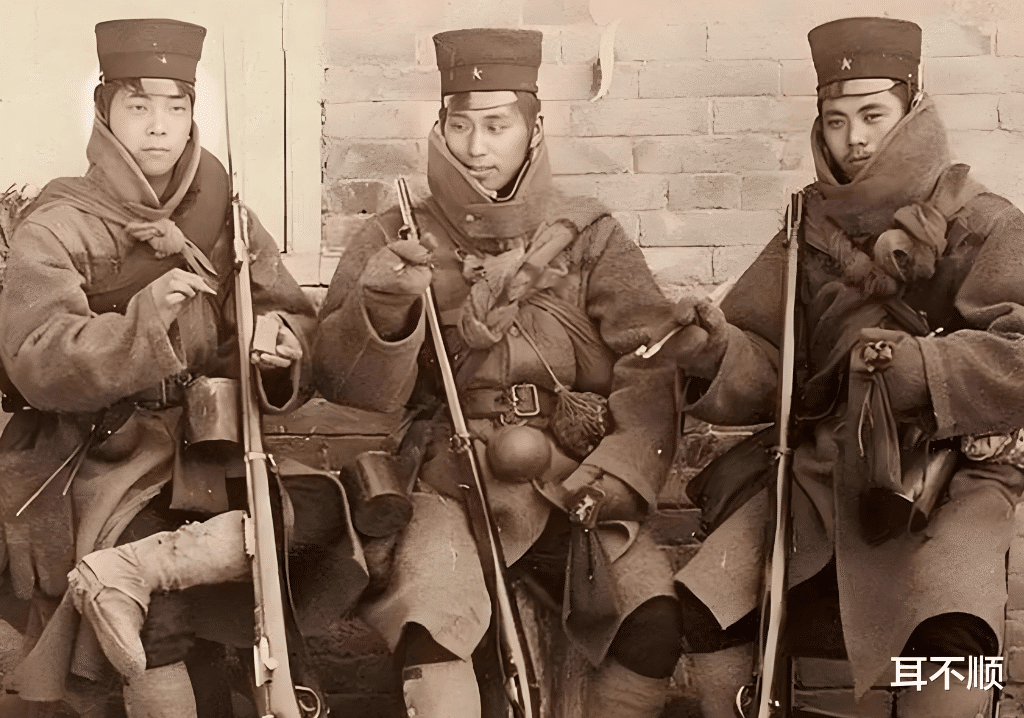

在129师、115师的主力部队,比如特务连、尖刀连,或者八路军总部直属的特务营、警卫连,都是全员“三八大盖”。

这一习惯一直保持到解放战争。

东北解放军在伪满境内缴械了很多“三八大盖”,都给主力部队使用。如辽南独立2师,在辽沈战役里用白刃战打出威名,就靠手上的“三八大盖”。

直到抗美援朝,入朝的38军还装备着“三八大盖”,战争中期才被换下。

在整个二战,甚至整个20世纪前半叶,“三八大盖”不是太耀眼,甚至因为子弹小,穿透力强,被评为“二等杀伤力”。

但在东亚,不可否认的是,这把枪就是最适合东亚战场的武器。

就跟日军的“九二式步兵炮”,以及“九零式钢盔”一样,这些东西在全球不亮眼,但适合东亚地区,得到了中国军队的认可。

以军事的眼光看,一款武器,因时、因地制宜,才是好武器,这是颠扑不破的真理。

参考资料:

1.《菊与刀日本三八式步枪史话》三土,赵彬

2.《细说“大盖子”——日本三八式6.5mm步枪》杨南镇

3.《抗日战争时期中日军队武器装备之比较》姜廷玉 王湘江