当世界还在为“气候难民”争论不休时,孟加拉人早已给出了答案:与其逃离洪水,不如学会与洪水共生。

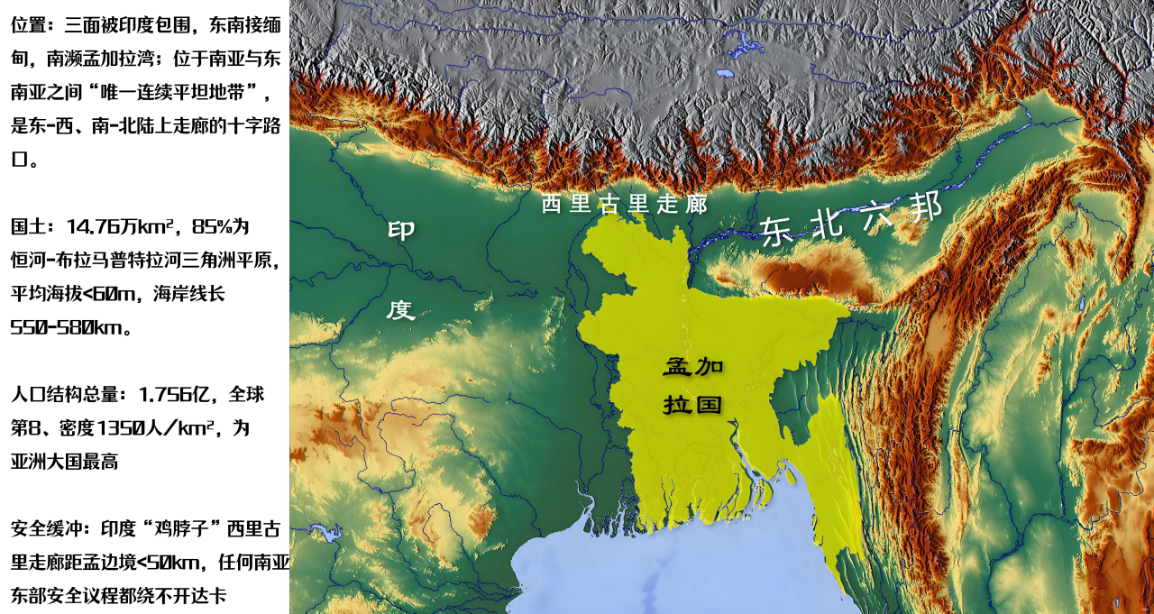

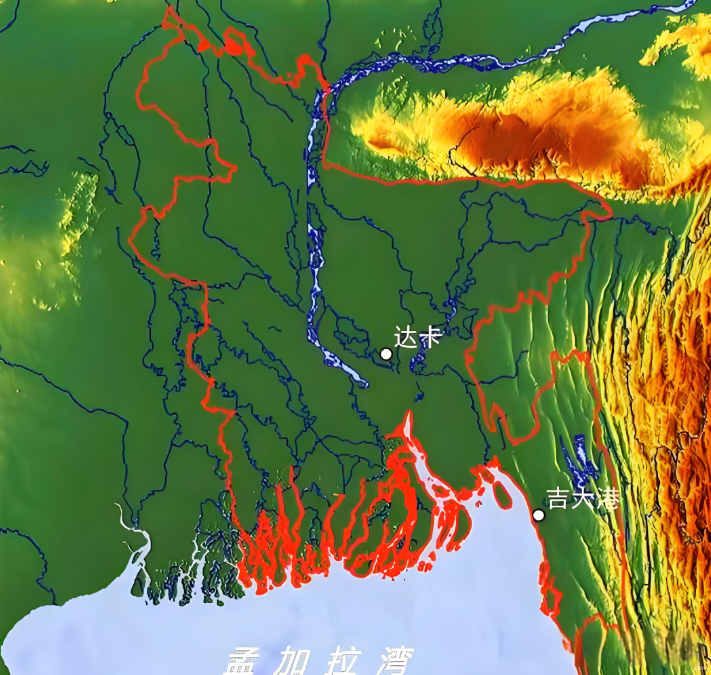

这种跟直觉不一样的生存智慧,也许就是人类在面临气候剧烈变化的时候,最容易被忽视掉的办法。孟加拉国地处恒河—布拉马普特拉—梅格纳三大河流汇入孟加拉湾的三角洲,全境85%是平原平均海拔不足10米。此地的地理构造决定了它属于一片“会流动的土地”。

每年季风到来的时候,上游喜马拉雅山的雪开始融化,再加上南亚的暴雨就形成了很大的水流。全国大概有25%的区域经常会被水淹没。要是遇到特别厉害的年份就像1998年那样,被淹没的地方能一下子增加到70%。

不过就在这片水网密布的低洼之地,人口密度高达每平方公里1350人,在全球可比国家中稳居第一。1.7亿人挤在13万平方公里的土地上。面对如此矛盾的组合,一个尖锐的问题浮现:为什么人们不搬走?是贫穷限制了选择还是另有隐情?

答案藏在三角洲的泥里面,恒河跟布拉马普特拉河每年会带着大概10亿吨的泥沙流入大海,持续地冲积出新鲜的肥沃土壤。这片土地虽然被水淹没着但非常肥沃,能够支撑起全国60%的农业产出。洪水并非是带来死亡的存在,而是运送养分的家伙。当地的人很清楚离开这片土地,就意味着离开了赖以生存的根本。这不是消极地去承受而是一种积极的权衡。

面对年复一年的“水漫家园”,孟加拉人没有坐等国际援助,而是发展出一套令人惊叹的适应性技术。在西北部洪水重灾区超过22所漂浮学校穿梭于被淹村庄之间,为1800多名儿童提供不间断教育。

这些船校的顶上安装了太阳能板,这板子既可以用作教室又可以当作社区的信息中心。

你能想象你的孩子在船上上课,放学后划船回家的场景吗?这难道不是对“教育公平”最生动的诠释

更让人感到惊讶的是水上的农业,农民利用当地的水生植物编成漂浮的床,接着在上面种蔬菜。这些“飘着的农场”既不会受到洪水的影响,产量还比在旱地上高出整整十倍呢。他们不是在跟自然作对,而是在把自然请过来当作生产的伙伴。这种古老的智慧与现代设计相融合,使得社区能够在原来的地方持续生活,避免了因为大规模气候迁移而导致的社会分裂。

有专家说孟加拉国那种人口居住非常密集且能与洪水共处的模式,对传统灾害管理中“赶快撤离”那一套做法进行了考验。联合国的报告也承认这个国家依靠社区带头实施适应策略,使洪水导致的死亡人数大幅减少。直接花费资金修建防洪堤还不如把钱投入到让社区具备更强抗灾能力方面呢。这种观念的转变,或许就是孟加拉模式最宝贵的地方。

当然,挑战依然严峻气候变化使得季风变得难以预测了,海平面不断上升对沿海的几千万人构成了威胁。但孟加拉人的故事告诉我们,脆弱性并非宿命。

真正的韧性,不在于筑起多高的墙,而在于拥有多少灵活转身的空间。

当世界其他地方还在商量怎样去“抵挡”气候变化的时候,孟加拉人就已经凭借着船、凭借着浮床、凭借着一代一代流传下来的智慧,写下了“跟水一起玩耍”的生存理念。

下次当你听到“气候危机”时,别只想到末日图景。想想孟加拉国吧:一个民族如何在每年四分之一国土被淹的绝境中,不仅活了下来还活出了密度与韧性的双重奇迹。这难道不比任何科幻小说都更震撼人心?

数据来源:

《全球自然灾害评估报告》

联合国《AHRC3735大会》文件

维基百科“孟加拉国”“恒河三角洲”词条

地球知识局《人口爆炸!孟加拉国靠什么养活1.7亿人?》

科学网《多国科学家联手应对孟加拉洪灾》

沃尔德米特《孟加拉国人口统计2025》

声明:文章内容90%是作者原创的,少量数据、素材借助AI辅助,但是所有内容都是作者严格审核跟复核的。文章里的图片、视频素材都来源自真实素材或AI原创。文章内容旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导,望读者知悉。