分泌性中耳炎是儿童常见的耳部疾病,由于孩子表达能力有限,疾病早期往往容易被忽视,若未及时干预,可能影响听力发育,甚至对语言学习造成不可逆的影响。作为家长,掌握早期发现的方法至关重要,以下从症状观察、日常细节排查、医学检查三个维度,帮助家长精准识别孩子的耳部异常。

从孩子的日常行为表现来看,听力反应迟钝是分泌性中耳炎最典型的信号之一。如果家长发现孩子经常对呼唤无回应,比如多次叫名字仍无反应,或者看电视、听故事时频繁要求 “调大声音”,甚至出现 “答非所问” 的情况,需警惕耳部问题。年龄较小的婴幼儿可能会表现为对声音刺激不敏感,比如听到玩具铃声、拍手声时,不会主动转头寻找声源;学步期孩子可能突然变得 “不听话”,对家长的指令充耳不闻,容易被误解为 “调皮捣蛋”,实则可能是听力传导受影响的表现。

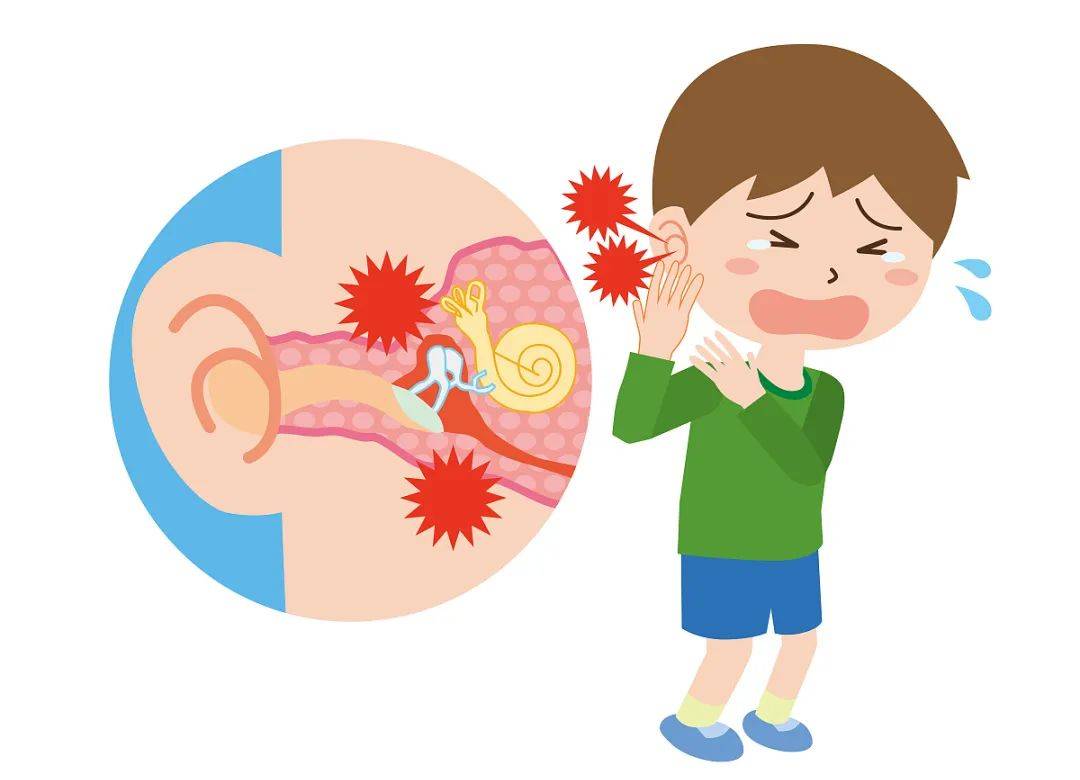

耳部不适引发的异常动作,也能为家长提供重要线索。分泌性中耳炎会导致孩子耳内有积液,产生耳闷、耳胀或轻微疼痛的感觉,但孩子无法清晰表达,往往会通过小动作来缓解不适。比如频繁用手抓耳、揉耳,甚至用力拍打头部;有些孩子会习惯性地将头偏向一侧,试图通过调整姿势减轻耳内压力;婴幼儿可能出现莫名哭闹、烦躁不安,尤其在夜间或平躺时症状加重,因为平躺会使耳内积液流动,加剧闷胀感,影响睡眠质量。此外,部分孩子可能伴随轻微的平衡失调,比如走路时容易摔跤、动作协调性下降,这是因为耳部不仅负责听力,还与平衡功能密切相关,积液会干扰内耳平衡系统的正常工作。

在呼吸道疾病高发期,家长更需重点关注孩子的耳部状况。分泌性中耳炎常继发于感冒、鼻炎、扁桃体炎等上呼吸道感染,因为鼻腔、咽喉部与耳部通过咽鼓管相通,炎症可能蔓延至咽鼓管,导致其堵塞,进而引发耳部积液。因此,当孩子感冒持续超过一周,或鼻炎、扁桃体炎反复发作时,家长应格外留意。比如孩子感冒期间,除了咳嗽、流鼻涕,还频繁摇头、拒绝躺下;感冒痊愈后,仍出现听力下降、对声音反应迟钝的情况,这些都可能是分泌性中耳炎的早期表现,需及时就医排查。

医学检查是确诊分泌性中耳炎的关键,家长需了解常见的检查方式,配合医生做好诊断。首先是耳镜检查,医生通过耳镜观察孩子鼓膜的形态,分泌性中耳炎患者的鼓膜通常会出现内陷、充血,或呈现琥珀色、灰白色,透过鼓膜可能看到液平面或气泡,这是判断耳部是否有积液的重要依据。其次是声导抗测试,该检查通过测量中耳的压力,评估咽鼓管的功能,正常情况下声导抗图呈 “A 型”,而分泌性中耳炎患者多为 “B 型” 或 “C 型” 图,能直观反映中耳积液情况,且检查过程无痛苦,适合各年龄段儿童。对于年龄较小、无法配合声导抗测试的婴幼儿,医生可能会采用鼓膜穿刺检查,抽取少量耳内液体进行分析,明确诊断,但这种方式属于有创检查,通常在其他检查无法确诊时使用。

此外,家长还需注意区分分泌性中耳炎与其他耳部疾病,避免延误治疗。比如急性中耳炎常伴随明显的耳痛、发热,孩子会哭闹不止、拒绝触碰耳部,而分泌性中耳炎疼痛症状较轻,甚至无明显疼痛,更容易被忽视;外耳道异物(如小珠子、耳屎堵塞)也可能导致听力下降,但通过耳镜检查可直接发现异物,与中耳积液区分开来。如果家长发现孩子出现疑似症状,切勿自行判断或滥用药物,应及时带孩子到正规医院耳鼻喉科就诊,通过专业检查明确诊断,以免错过最佳治疗时机。

总之,早期发现孩子分泌性中耳炎,需要家长细心观察日常行为、关注呼吸道疾病后的耳部反应,并及时配合医学检查。分泌性中耳炎的治疗效果与发现时间密切相关,早期干预不仅能有效缓解症状,还能避免听力损伤、语言发育迟缓等远期危害。作为家长,多一份细心与警惕,就能为孩子的耳部健康多添一份保障。