762年的秋夜,当涂县令李阳冰家的院子里,一片梧桐叶落在青石板上,发出轻得几乎听不见的声响。李白坐在竹椅上,手里捏着个空酒壶,指节因为用力而泛白。月亮把他的影子拉得很长,像他这一辈子走不完的路——从碎叶城的黄沙,到蜀中的竹林,再到长安的宫墙,最后落在这江南的小院里,只剩一壶空酒,满院月光。

他想起五岁那年,父亲牵着他的手,从碎叶城往蜀中走。路远得好像没有尽头,他趴在父亲背上,能闻到父亲身上的尘土味和皮革味。到了绵州昌隆,推开那扇木门时,院子里的石榴树正开得红,父亲蹲下来摸他的头:“以后这里就是家了。”那时候他还不知道,“家”这个字,后来会变成他仗剑远游时,藏在诗里的念想。

十岁那年,他在书房里翻《诸子百家》,书页被他翻得卷了边。母亲进来送点心,看见他把《庄子》摊在桌上,手里还拿着根木剑,在屋里比划。“又在疯闹?”母亲笑着拍他的背,他却举着木剑说:“我要像庄周一样,乘天地之正,而御六气之辩!”母亲没听懂,只把桂花糕放在他手边,那甜味,后来他在长安的宫里吃到蜜饯时,突然就想起来了——原来最甜的,还是小时候书房里的那一盘。

十五岁的夏天,他在蜀中的山里练剑。竹林密得透不过太阳,剑尖劈下去,能斩断竹叶上的露水,水珠落在他的手腕上,凉得很。他听说当地有个老剑客,就背着剑去寻。老剑客看他练了一套剑,摇着头说:“你这剑,有少年气,却没江湖味。”他不服气,老剑客却指着山间的路:“等你走够了路,剑自然就有味道了。”那时候他不懂,直到后来在扬州的雨里,看见落魄公子抱着头哭,他把银子递过去时,才忽然明白——江湖味,不是剑劈出来的,是心装进去的。

25岁那年,他把剑别在腰间,跟父亲作了揖。父亲没说话,只把一包银子塞在他手里,指尖有点抖。他顺着长江往下走,船过庐山时,正好赶上瀑布的水往下冲,白花花的水沫溅在他脸上,凉得他心里一震。他站在船头,看着那瀑布从天上掉下来似的,突然就喊出了“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。船家在旁边笑:“这位公子,倒是会说话。”他没接话,只觉得心里有什么东西,跟着瀑布一起冲了出来,再也收不住了。

到了扬州,他住的客栈楼下就是夜市。有天晚上,他看见一个穿青布衫的公子,蹲在街角哭,手里攥着一张皱巴巴的信。他走过去,把一锭银子放在那公子手里。公子抬头看他,眼睛红得像兔子:“我……我没钱回家了。”他拍了拍那公子的肩:“钱算什么,先回家再说。”那天晚上,他一共给了多少银子,自己也记不清了,只记得夜市的灯笼,把他的影子照在地上,跟来来往往的人叠在一起,像一场热闹的梦。后来有人问他,为什么要散那么多钱,他只笑:“天生我材必有用,千金散尽还复来——钱没了,还能再挣,可人心要是冷了,就暖不回来了。”

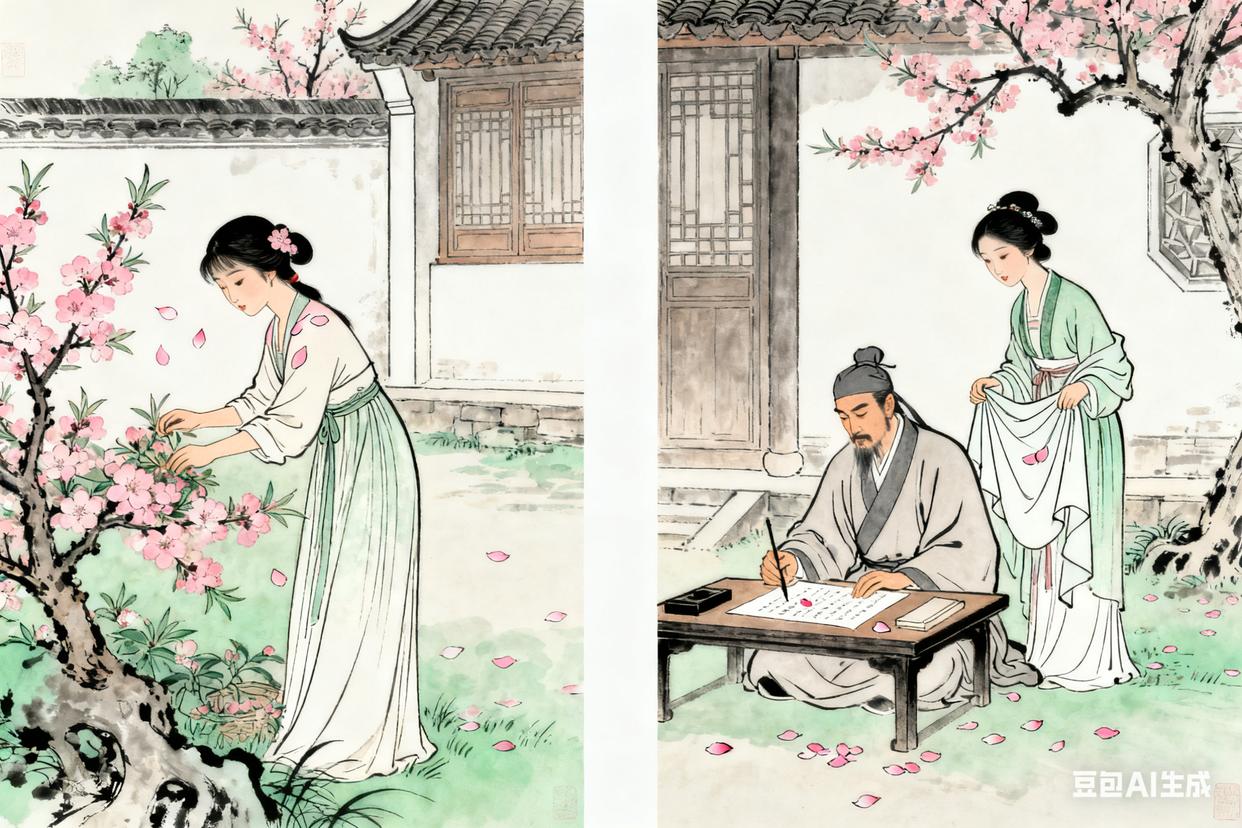

727年,他在安陆的街上,看见一个穿素色裙子的姑娘,在院子里摘桃花。姑娘抬头看见他,手里的桃花落了一朵在地上。后来他才知道,那是故宰相许圉师的孙女。再后来,他成了许家的女婿,在安陆住了下来。每天早上,他会帮妻子扫院子里的桃花瓣,妻子会给他煮一碗粥。有天早上,他拿着《上安州裴长史书》,坐在院子里修改,妻子过来给他披了件衣裳:“又在想求官的事?”他点点头,又摇摇头:“我想做点实事,不想只当个诗人。”可那封信送出去后,就像石沉大海,没了消息。他坐在院子里,看着桃花瓣落在信纸上,心里空落落的——原来连求一个机会,都这么难。

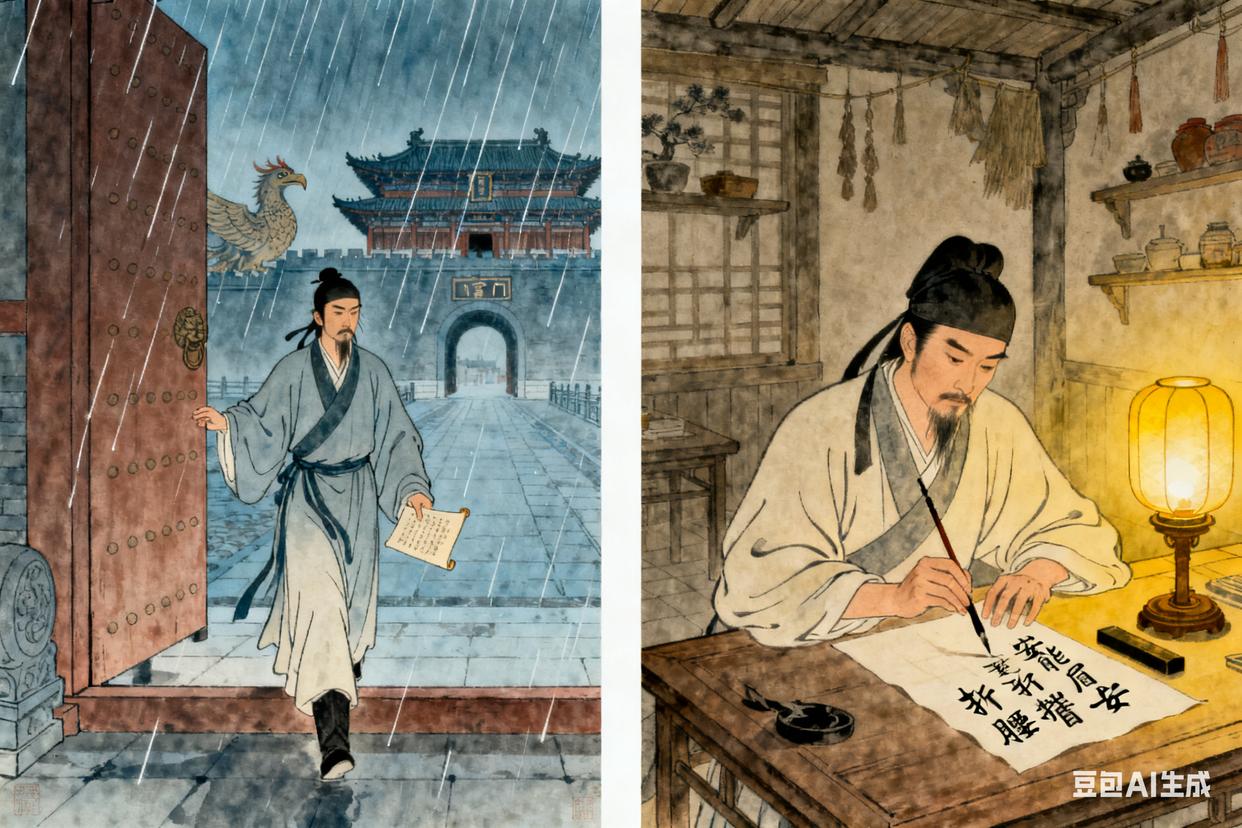

约730年,他第一次去长安。站在朱雀门外,他觉得城门比他想象中还高,高得让他有点喘不过气。他住在终南山的茅屋里,每天都去拜访王公贵族,驸马张垍的府门,他跑了不下十次。有一次,他在张府的门外等了三个时辰,从早上等到黄昏,最后只等到管家一句“驸马不在家”。他走在回终南山的路上,天黑得很快,风刮在脸上,像刀子一样。他想起蜀中的山路,那么险,他都能走过来,可长安的路,明明是平的,却走得这么难。那天晚上,他在茅屋里,就着一盏油灯,写下了《蜀道难》:“蜀道之难,难于上青天!”他写的是蜀道,可心里想的,是长安的路——原来最难走的,不是山路,是人心的路。

742年的春天,他正在庐山的道观里跟道士下棋,突然有人跑进来喊:“李公子!皇帝下诏让你入京了!”他手里的棋子“啪”地掉在棋盘上,黑白子混在一起。他几乎是跑着下山的,路上看见花开得正好,风里都是香的。他坐在船上,看着两岸的山往后退,忍不住喊:“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人!”到了长安,玄宗亲自从宫里走出来,伸手扶他,那时候他觉得,之前所有的苦,都值了。

可没过多久,他就发现,长安的宫墙,比终南山的茅屋顶,更让人憋得慌。他每天的活,就是写《宫中行乐词》,写《清平调》,给皇帝和贵妃取乐。有一次,贵妃让他写新词,高力士在旁边站着,眼神里带着不屑。他喝醉了,指着高力士说:“你过来,给我脱靴!”高力士脸都青了,可当着皇帝和贵妃的面,还是蹲下来给她脱了靴。那天晚上,他在宫里喝了很多酒,看着宫灯的光透过窗纸照进来,心里却凉得很——这不是他想要的,他想要的是“致君尧舜上,再使风俗淳”,不是当个只会写艳词的“御用文人”。

744年的春天,他拿着辞职的奏折,跪在玄宗面前。玄宗看着他,叹了口气:“朕赐你黄金,你回去吧。”他走出宫门时,天正在下雨,雨丝落在他脸上,凉丝丝的。他没坐车,就那么走着,走过朱雀门,走过他曾经等了三个时辰的张府门口,心里突然就松了。他想起在安陆的院子里,桃花落在信纸上的样子,想起在终南山茅屋里,油灯下写《蜀道难》的夜晚,突然就明白了——他不属于长安的宫墙,他属于江湖,属于山水,属于那支能写尽心中事的笔。那天晚上,他在客栈里写下《梦游天姥吟留别》,写到“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”时,他把笔往桌上一放,笑了——终于,他又做回自己了。

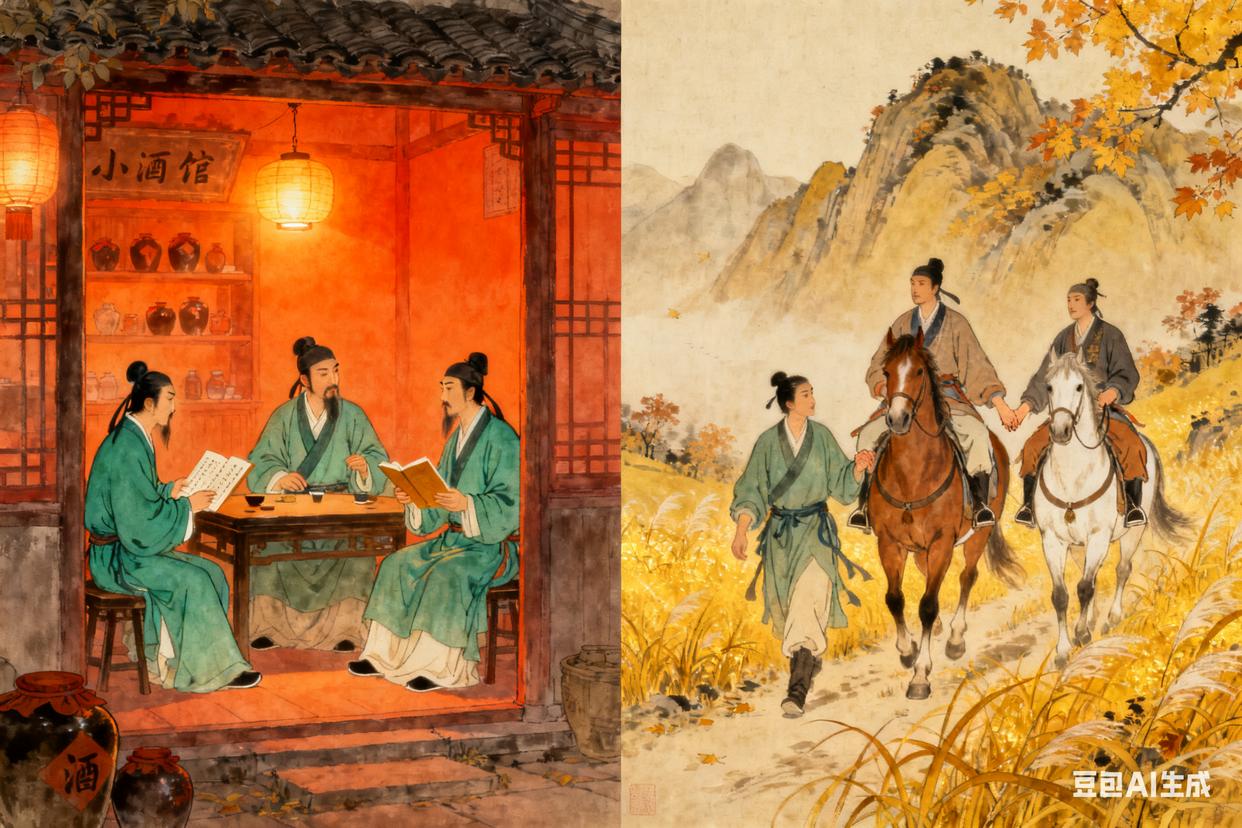

离开长安后,他在洛阳的街上,遇见了杜甫。那天杜甫穿着一件洗得发白的青布衫,手里拿着本诗集,正在看墙上的题诗。他走过去,拍了拍杜甫的肩:“这位兄台,也喜欢写诗?”杜甫回头,看见他,眼睛一下子亮了:“您是……李白先生?”那天他们在小酒馆里,喝了一下午的酒,从诗歌聊到人生,从长安聊到江湖。后来高适也来了,三个人一起去梁宋,白天骑马游山,晚上睡在一张床上,盖着同一条被子。杜甫后来写“醉眠秋共被,携手日同行”,他每次看到这句诗,都能想起那个秋天,梁宋的风,还有两个志同道合的朋友——原来最珍贵的,不是长安的荣华,是能跟你一起喝酒、一起聊诗的人。

从梁宋回来后,他在开封住了一阵子,后来又去了齐鲁。他找道士给了自己一个道籍,正式成了道士。每天早上,他会去山上看日出,傍晚坐在河边看日落,兴致来了,就拿出笔,在纸上写几句诗。有一次,他在宣州的谢朓楼上,跟校书叔云喝酒。窗外的月亮很圆,风吹进来,带着桂花的香。他喝多了,拿起笔,在墙上写下“抽刀断水水更流,举杯消愁愁更愁”。校书叔云在旁边叹:“太白兄,你的诗,总是能写到人心里去。”他笑了笑,把笔扔在桌上:“不是我写得好,是这愁,这乐,都是真的。”那天晚上,他写了《将进酒》,写到“天生我材必有用,千金散尽还复来”时,他又想起了在扬州的夜市,想起了那些他帮助过的落魄公子——原来他的“材”,从来不是用来在宫里写艳词的,是用来写尽人间的真,人间的善,人间的美。

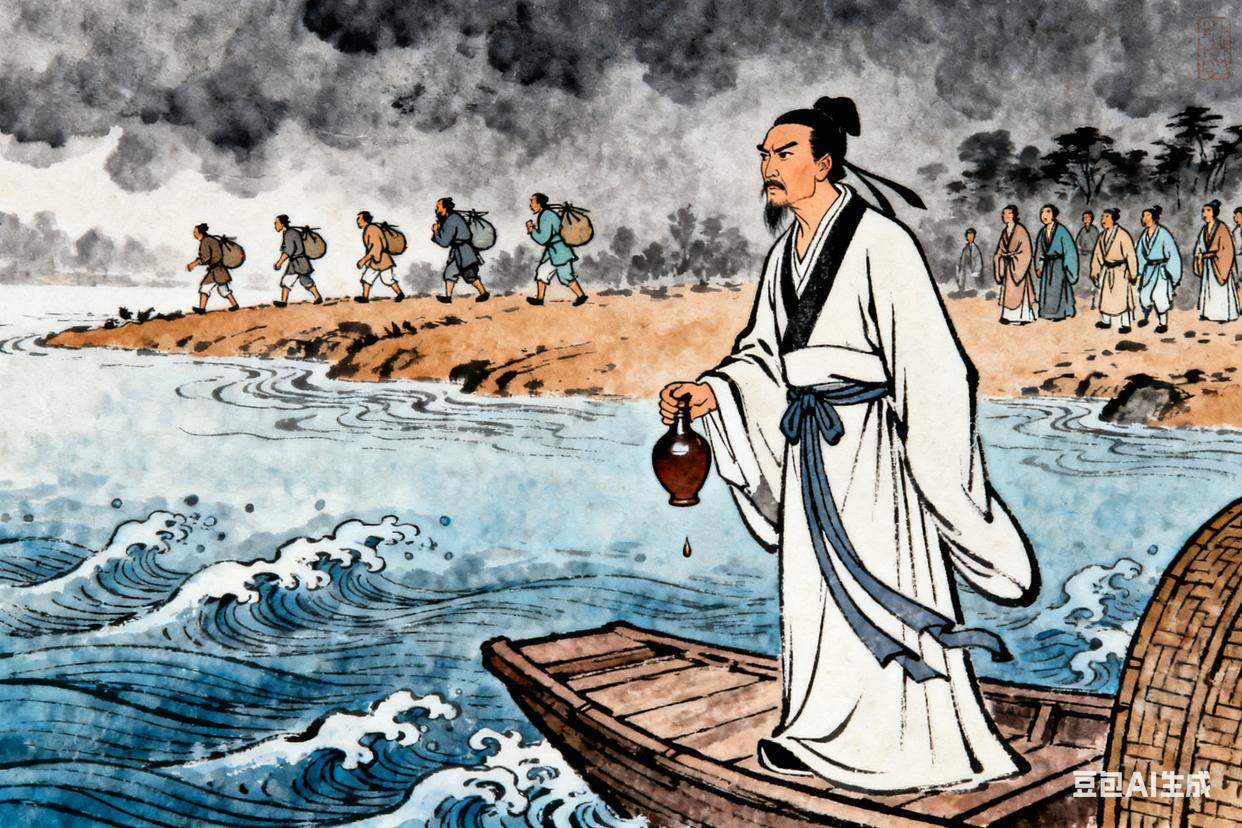

755年,安史之乱爆发了。他正在江南的船上,听见消息时,手里的酒壶差点掉在地上。他看着两岸的百姓,背着包袱往南逃,脸上满是惊慌。他突然觉得,自己不能再只写诗了,他要做点什么。他往庐山去,想在那里避避乱,可心里却像被火烧一样——国家乱了,百姓苦了,他怎么能安心躲在山里?

756年,永王李璘的人找到了他,说永王想请他入幕,一起平定叛乱。他看着来人,眼睛亮了——这是他的机会,是他能为国家做事的机会。他跟着来人去见永王,永王握着他的手说:“太白先生,有你在,我一定能平定叛乱!”他激动得说不出话,只觉得心里的火,又烧起来了。他写下“为君谈笑静胡沙”,以为自己终于能实现抱负了。可他不知道,永王和唐肃宗之间,早就有了矛盾,他这一去,不是入了幕府,是入了一个陷阱。

没过多久,永王兵败的消息就传来了。他正在屋里写战策,突然冲进一群士兵,把他按在地上。他挣扎着喊:“我是来平定叛乱的!我没有反!”可没人听他的,士兵把他绑起来,押着他往外走。他看着院子里的树,叶子都黄了,心里像被刀割一样——他一心报国,怎么就成了“附逆”的罪人?

他被流放夜郎,船顺着长江往下走。两岸的山很高,把天压得很窄,风里都是冷的。他裹紧了身上的旧棉袍,手里攥着半块干硬的饼,每天都坐在船头,看着江水往东边流。他想起在长安的宫墙下,玄宗对他笑的样子;想起在洛阳的小酒馆里,杜甫跟他碰杯的样子;想起在安陆的院子里,妻子给他披衣裳的样子——这些画面,像走马灯一样在他眼前过,他却只能看着江水,一声不吭。

759年的春天,船走到白帝城时,突然有人喊:“大赦了!天下大赦了!”他一下子站起来,差点掉进江里。他抓着船家的手问:“你说什么?大赦了?”船家笑着点头:“是啊,所有流放的人,都能回家了!”他站在船头,看着白帝城的城门,看着天上的云,突然就哭了。他拿起笔,在船板上写下《早发白帝城》:“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”笔在船板上划过,他的手在抖,可心里的石头,却一下子落了地——原来还有机会,还有机会再看一眼江南的月光,再喝一口家乡的酒。

晚年的他,穷困潦倒,只能投靠族叔李阳冰。在当涂的日子里,他每天都坐在院子里,看着月亮喝酒。有时候,他会拿起笔,在纸上写几句诗,可手却越来越抖,写出来的字,也不如以前有力了。李阳冰看着他,心里难受,就说:“太白兄,我给你找点事做吧。”他摇摇头:“不用了,有酒,有月亮,有笔,就够了。”

762年的秋夜,他坐在院子里,手里的酒壶空了。他看着月亮,突然站起来,踉踉跄跄地往江边走。李阳冰想拦他,却没拦住。他走到江边,看着水里的月亮,像一块银盘子。他笑了,伸手去捞,脚下一滑,就掉进了江里。江风很大,把他的诗稿吹得漫天飞,那些写满了江湖、写满了理想、写满了悲欢的诗,落在江面上,跟着月亮一起,漂向了远方。

有人说,他是喝醉了,想捞水里的月亮;有人说,他是骑着鲸鱼,成仙去了。可不管是哪种说法,人们都记得,有一个叫李白的诗人,用他的一生,写尽了盛唐的气象,写尽了人间的悲欢。他的诗,像长江的水,流了一千多年,还在流;像当涂的月光,照了一千多年,还在照。

现在的我们,或许不会再像李白一样,仗剑远游,不会再像他一样,为了理想去闯长安的宫墙。可我们每个人,心里都有一个“李白”——那个想把生活过成诗的自己,那个不愿意向现实低头的自己,那个在深夜里,看着月亮,还会想起远方的自己。

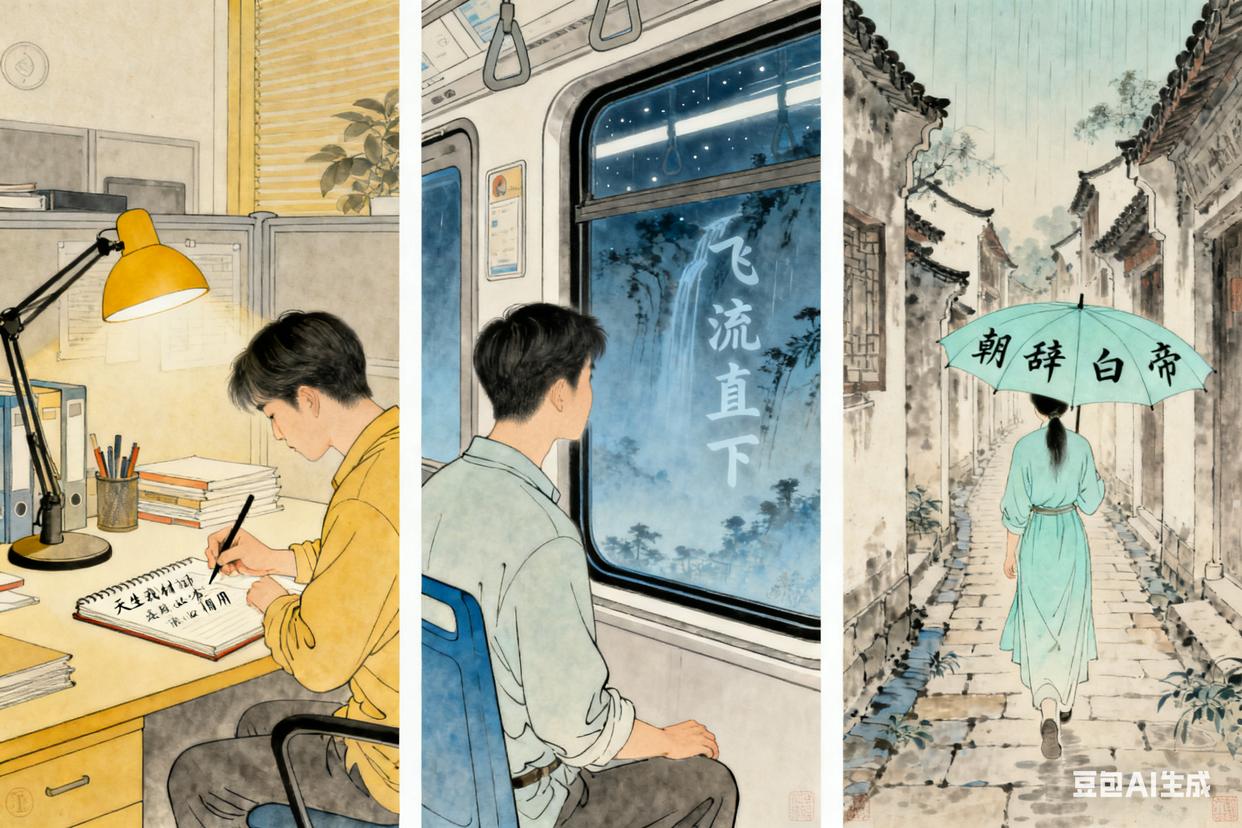

工位上的台灯下,有人在笔记本上写:“天生我材必有用”;地铁里的玻璃窗旁,有人看着窗外的夜景,想起“飞流直下三千尺”;江南的雨巷里,有人撑着伞,想起“朝辞白帝彩云间”。这些诗句,早就不是纸上的字了,是我们心里的光,是我们在难的时候,能咬着牙往前走的力量。

李白走了,可他的诗,他的江湖,他的理想,还在。就像当涂的月光,不管过多少年,都会照着每一个,心里有远方的人。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。