墨凝绢本,笔透精神。贞观十七年(643年)的长安凌烟阁,晨光透过雕花窗棂,斜照在四十五岁的阎立本身上。他俯身于丈余素绢前,右手握着紫毫笔,笔尖蘸满矿物研就的石青,正细细勾勒秦叔宝像的铠甲纹路——每一笔都力透绢背,让甲片的凸起、纹路的转折,似能触到金属的寒凉。额角的汗滴顺着鬓发滑落,滴在绢边的木案上,他却浑然不觉,只盯着绢上渐显的武将面容:眼神的锐利、眉峰的刚毅、腰间佩刀的弧度,皆力求“形神兼备”。身旁的辅助画师递来新调的赭石,低声提醒“阁外已过午时”,他才抬手擦了擦汗,声音带着一丝沙哑:“功臣风骨,容不得半分马虎——这画,是要留给后世看大唐气象的。”

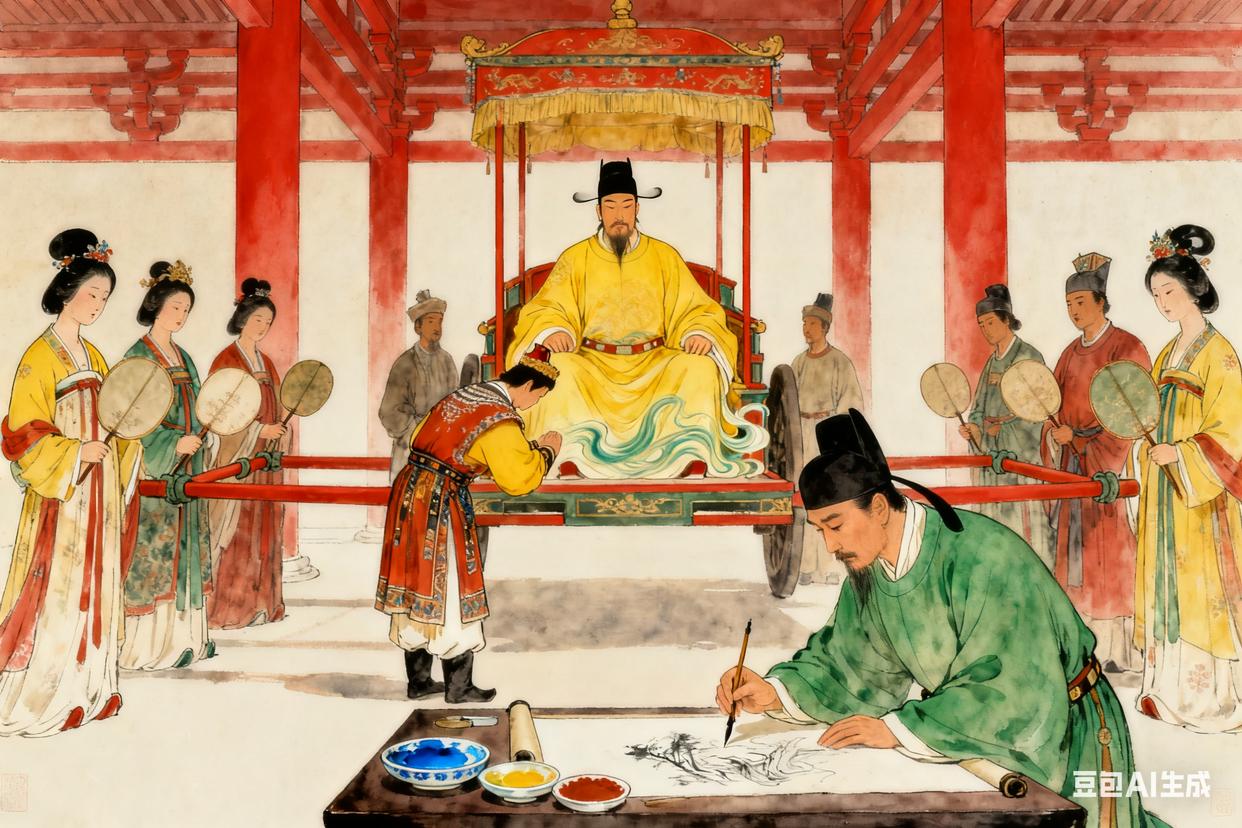

阎立本的一生,如一卷铺展在盛唐的丹青长卷,以绢本为纸,以色彩为墨,以盛世为魂,在唐初的文治武功里,既用画笔记录了历史的刻度,更用艺术铸就了民族的视觉记忆。他出身丹青世家,父亲阎毗、兄长阎立德皆以画名动隋末唐初,《旧唐书·阎立本传》载其“家学渊源,工于写真,尤善画人物、车马、台阁,时人谓之‘丹青神手’”。他虽凭借才干历任将作少监、工部尚书,最终官至右相,却始终以“画师”自许——退朝后常闭门作画,甚至在处理政务时,见有精彩的人物或场景,便随手在纸笺上勾勒;太宗曾命他画“西域诸国朝贡图”,他竟带着画具亲赴长安西市,蹲守多日,观察胡商的服饰、神态,只为笔下的形象“不违其俗”。这份“以画为命”的执着,让他在官场之外,走出了一条“以丹青存史”的道路。长安的地理枢纽地位,恰是他“绘盛世”的最佳舞台。这座帝国都城,东接中原,西通西域,南达荆楚,北连朔方,既是政治中心,也是文化交流的熔炉——凌烟阁是太宗为表彰开国功臣所建,象征大唐的文治武功;太极宫的朝堂上,常有西域使节、吐蕃使者前来朝贡,见证大唐的兼容并蓄。阎立本的画笔,便围绕这座城,记录下一个又一个“盛世瞬间”:贞观十七年,他奉命绘制二十四功臣像,“皆面形如生,须眉毕现”,秦叔宝的勇猛、房玄龄的儒雅、杜如晦的果决,皆通过他的笔触流传后世,让后人得以窥见大唐开国将帅的风采;贞观十五年,吐蕃赞普松赞干布遣使禄东赞入朝求婚,太宗许以文成公主和亲,他又奉命绘制《步辇图》——画面中,太宗端坐于步辇之上,衣袂舒展如流云,神态从容尽显“天可汗”气度;禄东赞身着吐蕃服饰,躬身行礼,眼神恭敬却不失风骨;两侧宫女或抬辇、或持扇,姿态各异却井然有序。这幅画没有繁复的背景,却以人物的神情、服饰、动作,将“汉藏和亲、天下一家”的盛世气象定格,正如张彦远《历代名画记》所赞:“阎氏父子,六法俱全,万象不失,虽丘壑未成,而人物尤妙——盖以形写神,以神传情,方为画之至境。”

他的艺术价值,远不止“画得像”,更在“画得有魂”。传统史书以文字记录事件脉络,而阎立本的画,却能让历史有了“面容”,让盛世有了“温度”:凌烟阁功臣像不仅是肖像,更是大唐“功以定国、德以安邦”的精神象征;《步辇图》不仅是外交场景,更是“民族交融、天下大同”的生动见证;他还曾绘制《职贡图》,记录波斯、天竺等二十余国使者的样貌,每一国的服饰、贡品、神情,都精准还原,成了研究唐初中外交流的珍贵视觉资料。这些画,如同一部“图像版的《贞观政要》”,让后世在文字之外,能更直观地触摸到盛唐的脉搏——这种“图像叙事”的智慧,在信息不发达的古代,是传承文明的重要载体。千年后的今天,当我们在故宫博物院见到《步辇图》的摹本,在数字博物馆里放大观察凌烟阁功臣像的细节,在纪录片《河西走廊》中看到基于传统绘画还原的历史场景,仍能感受到阎立本“丹青绘盛世”的精神力量。他留下的,不仅是几幅传世名画,更是一种“用视觉讲好历史、用艺术传承文脉”的方法——这种方法,在当代民族复兴的征程中,愈发闪耀着时代光芒。

如今,我们用4K技术修复古画,让褪色的绢本重现盛唐的石青、石绿;我们用动画短片解读《步辇图》,让青少年在生动的画面里读懂汉藏和亲的意义;我们用文创产品将传统绘画元素融入现代生活,让“阎氏丹青”走进寻常百姓家;我们在国际展览中展示《职贡图》的复制品,向世界讲述大唐“兼容并蓄”的开放故事。这些实践,都是对阎立本智慧的传承,也是在新时代让传统文化“活起来”的探索——因为我们深知,民族复兴不仅需要经济的崛起,更需要文化的表达;不仅需要文字的记录,更需要视觉的共鸣。凌烟阁的窗棂早已斑驳,阎立本的紫毫笔也已朽坏,但他“以丹青存盛世、以图像传文脉”的精神,却如长安的晨光,历经千年仍明亮。它指引着我们,在新时代的“绘盛世”路上,既要坚守传统绘画的“形神兼备”,也要善用现代技术的“生动鲜活”,让中华文化的魅力,通过更直观、更动人的视觉语言,传遍天下,照亮民族复兴的征程。