阁下来了,先问一嘴:阁下学的是什么专业?

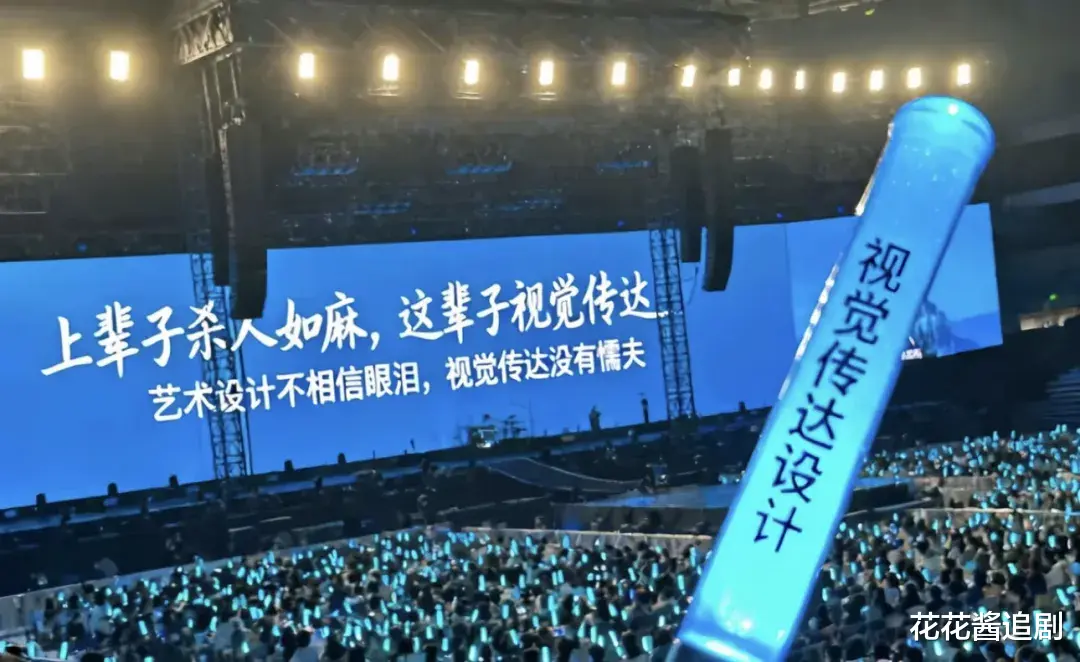

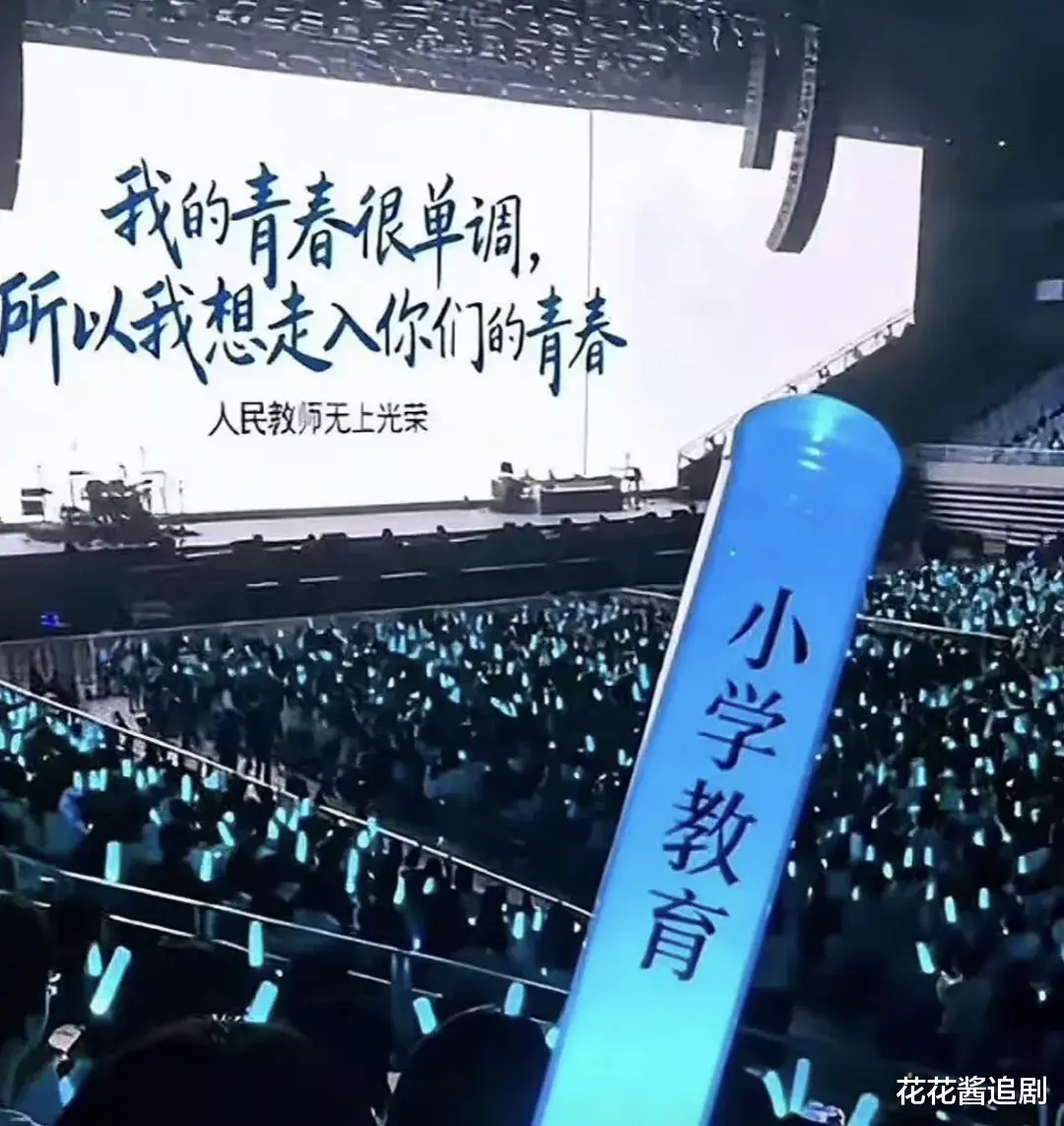

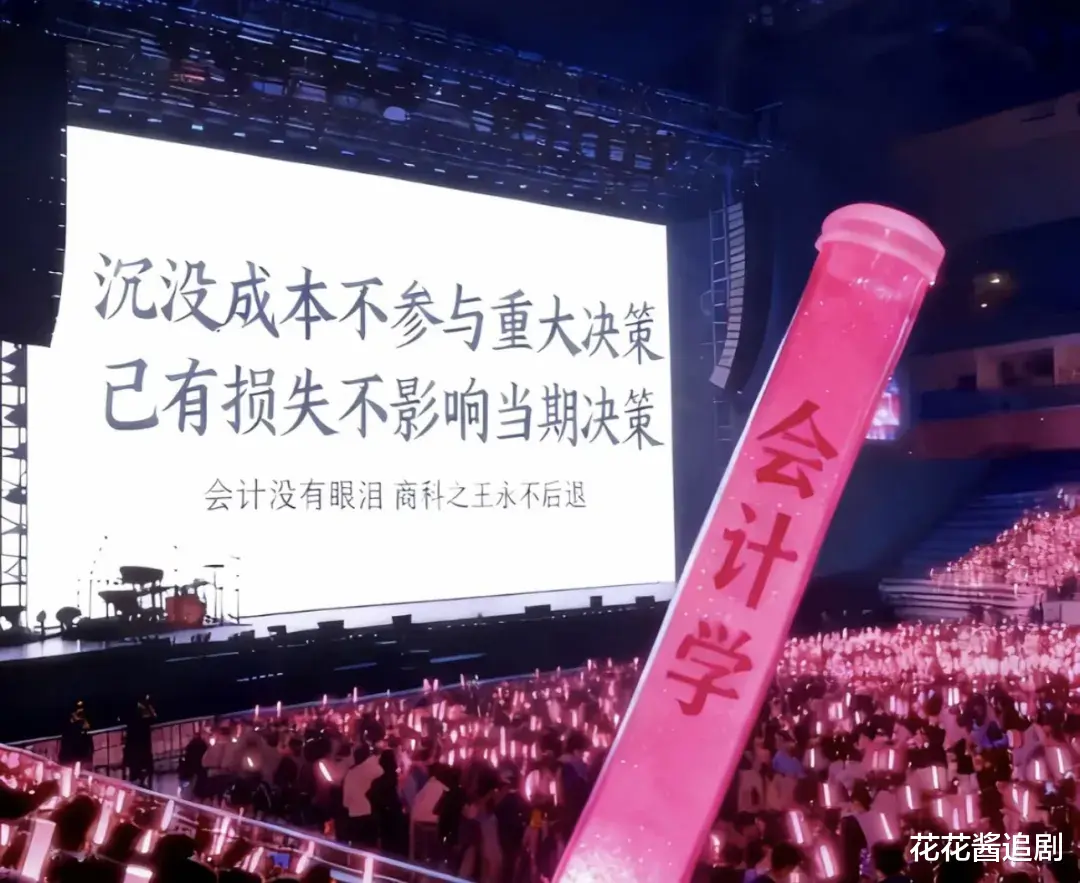

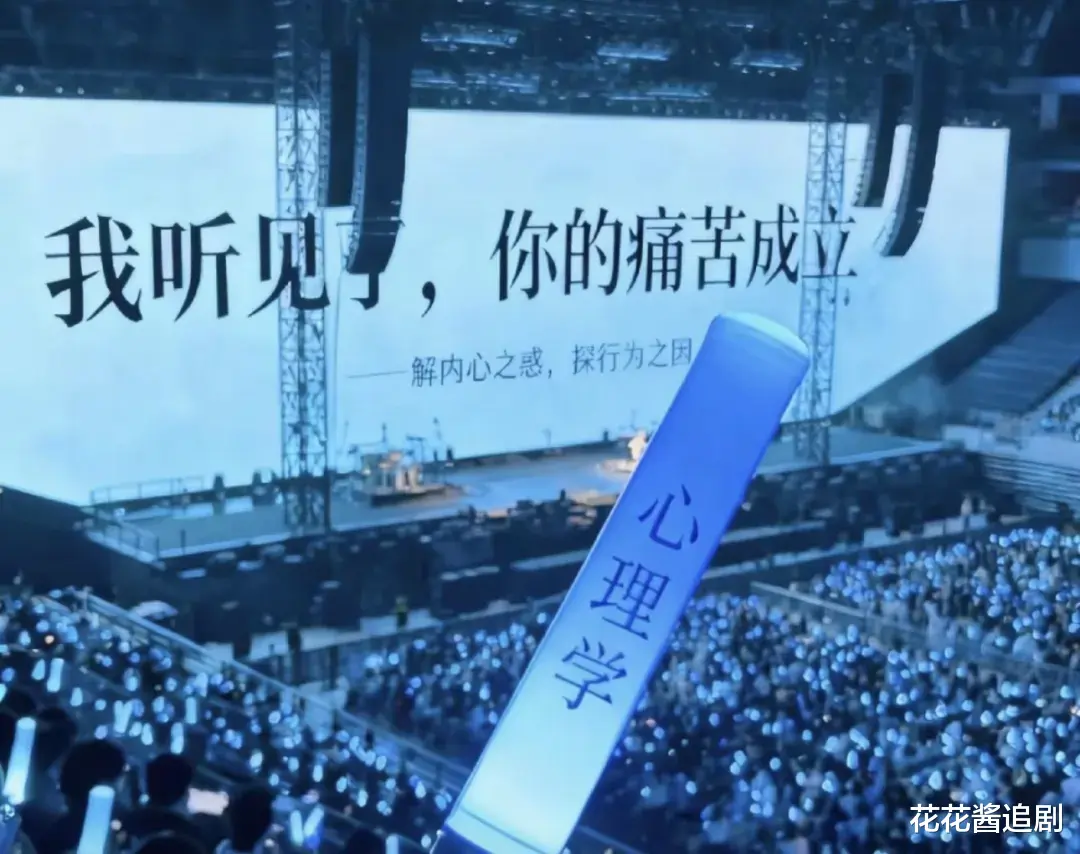

现代化百家争鸣,学科门面之争,可谓是真热闹啊~

这代年轻人,说起自己专业,吐槽起来绝对是滔滔不绝:学法学的,天天背法条背到头秃,自嘲是“法治民工”。学历史的,感觉在故纸堆里考古,担心毕业即失业。学土木的,调侃自己“提桶跑路”,工地才是永远的家。学新传的,自嘲是“新闻民工”,流量狗都不干。

这“恨”,是真的。

恨的是学业压力大,恨的是就业前景迷茫,恨的是理想和现实差距太大。但“学科演唱会”这么一搞,又让人爱恨交织。

法学生喊出“为苍天请命”,那一刻,他们背诵的每一条法律,都成了守护弱者的武器。

历史学生一句“欲知大道,必先为史”,瞬间让枯燥的考据变成了解读人类命运的密码。

土木人说“逢山开路,遇水架桥”,那股子基建狂魔的豪情,简直要冲破屏幕。你看,我们骂它,是因为我们亲身经历过它的苦。

但我们心底里,其实都藏着对这门学科最原始的敬畏和浪漫的想象。

这种“恨”,是建立在深刻了解之上的“爱”,是一种“恨铁不成钢”的复杂情感。

就像对自家孩子,自己怎么骂都行,但外人说一句不好,立马急眼。为啥咱们的感情这么矛盾?因为现实太骨感了!学历不值钱,但找工作又得要!

现在遍地都是大学生,一个岗位一堆人抢,感觉辛辛苦苦学了四年,出来也就是个“高级打工人”,成就感太低。

学的用不上,要用的没学过!

学校里教的东西,跟市场上需要的技能经常对不上号,导致一入职就得重新学,让人怀疑人生:“我大学四年到底学了啥?”

赚钱的看不起有情怀的!

社会衡量成功的主流标准,还是“搞金融、学计算机、当网红”这些来钱快的。

你一说你是学哲学、学考古的,别人第一反应可能就是:“哦,出来能干啥?”这种氛围下,坚持自己的专业理想,需要很大勇气。“学科演唱会”的火爆给了我们一个启示:年轻人从未放弃对意义的追求,我们需要在现实和理想之间,给自己搭一座桥。

相信今日所学之物,未来都将熠熠生辉。任何学科都有它存在的意义,或许,有时候要走些弯路,但没关系,我们先出发直前,做个“斜杠青年”,多条腿走路。

把自己的专业当成“主技能”,同时发展一两项感兴趣的“副技能”。

比如,你学历史,但同时可以学学短视频剪辑、新媒体运营,用有趣的方式讲历史,这不就把爱好和饭碗结合了?

在工作中寻找“微小的意义”,也许你没法一下子“为苍天请命”,但你在公司里审核合同时能发现一个漏洞,帮公司避免了损失,这就是你法律精神的体现,把宏大的理想,拆解成日常工作中一点一滴的职业操守和成就感。

接纳这种“爱恨交织”的感情,别为此感到纠结,对它又爱又恨,说明你认真思考过,挣扎过,这才是真正活明白的状态,一边吐槽,一边默默把活儿干得漂亮,是咱们这代人的常态。

“学科演唱会”就像一次集体的情绪释放和身份宣言,它告诉我们:我可能骂我的专业,但那不代表我不爱它,更不代表它没有价值。生活不止眼前的“苟且”(找工作、赚工资),还有专业背后那份“诗和远方”(理想与价值)。

最好的状态,可能就是——左手握着“六便士”,踏实生活;右手不忘“月亮”,内心依然为那份学科初心而热血澎湃。

咱们的专业,自己可以骂,但它的荣光,由我们自己去定义和坚守!