要理解越南人在战争期间的态度,首先必须回溯越南被外国势力占领和剥削的漫长历史。这一段充满苦难与抗争的过往,深刻塑造了越南民族的集体意志,也为后续一系列战争与变革埋下了伏笔。

殖民阴影下的越南:从千年影响到法国铁腕统治

历史上,中国对越南产生了长达千年的影响,曾试图通过征服与文化同化的方式将其纳入版图。然而,到了 19 世纪,局势发生了转变 —— 中国自身也遭遇了殖民主义的冲击。随着强大的欧洲帝国向亚洲扩张,旧有的地区秩序被彻底打破,中国的影响力逐渐减弱,越南似乎迎来了自立的契机。

但这份希望很快被法国的入侵击碎。一支法国小型舰队迅速抵达,凭借技术上的绝对优势,轻易压制了越南的抵抗力量。当时统治越南的阮氏王朝无力抗衡,只能选择投降。到 1884 年,越南大部分地区沦为法属印度支那殖民联盟的一部分,阮氏朝廷名存实亡,沦为法国控制下的傀儡政府。

法国殖民地总督在几乎没有本国政府监督的情况下掌控越南,被允许使用一切手段镇压本地抵抗。在这种高压统治下,仅仅是 “自我认同为越南人” 的行为,都可能被定为刑事犯罪。越南农民陷入了极度悲惨的生存境地,他们迫切渴望能有救世主带领自己摆脱苦难。尽管几十年间爆发了多次起义,但都遭到了残酷镇压,殖民主义的铁腕统治始终未被动摇。

不过,革命的种子已在遥远的巴黎悄然播下。少数有幸凑够钱前往西方接受教育的越南人,在巴黎的咖啡馆里激烈辩论着一种陌生却激进的新意识形态 —— 共产主义。与当时其他政治思潮不同,共产主义承诺打破资本主义帝国主义的枷锁,为受压迫者带来自由与平等。这一理念传入越南后,迅速像野火般蔓延,到 20 世纪 30 年代初,已成为越南地下政治运动的主流力量。

胡志明与越南革命:从漂泊者到民族领袖

越南共产主义运动的核心人物,是一位失势官僚的儿子 —— 阮生(后改名胡志明)。20 世纪 10 年代,胡志明离开越南,开始了在欧洲的漂泊生涯,期间还曾到访美国和英国。早在 1918 年,他就已成为坚定的反帝国主义者,加入了越南爱国者团体,并在凡尔赛条约谈判期间,向法国政府请愿,要求越南独立。

1920 年,弗拉基米尔・列宁领导的十月革命取得成功,这一事件深深震撼了胡志明。他成为关注革命进展的共产主义者之一,列宁的胜利让他看到了用武力推翻帝国主义体系的可能。此后,胡志明积极投身革命事业,主持了印度支那共产党(ICP)的第一次会议,明确将结束越南的殖民统治作为核心目标。

然而,越南政权的首次重大更迭,并非源于越南人自身的革命,而是由日本帝国的入侵引发。1940 年,日本为建立 “大东亚共荣圈”(实质是由日本控制的附庸国体系),入侵越南;1945 年,日本正式吞并越南,驱逐了法国殖民政府。同年,日本向盟军投降,其在越南的统治崩溃,越南百年来的政治秩序瞬间瓦解,陷入一片混乱。

正是在这混乱的局势中,胡志明迎来了崭露头角的机会。1941 年,他返回越南,组织了对抗日本军队的主要抵抗力量 —— 越盟(Viet Minh)。到 1945 年,越盟已发展成一支至少万人规模的共产党游击队。日本投降的墨迹尚未干透,胡志明便在 8 月 15 日发动了期待已久的革命。

当时,法国殖民军已被日军解除武装,越盟获得了短暂的活动空间。令人意外的是,胡志明并未对西方帝国主义者采取强硬对抗姿态,反而迫切希望与美国建立友好关系。这一态度的形成,与美国战略服务办公室(OSS)的活动密切相关。1945 年,OSS 与越盟取得联系,并将胡志明选为在越南的主要联系人。

尽管胡志明信仰共产主义,但他始终将越南的解放置于首位,正如他所说:“起初是爱国主义,还不是共产主义。” 这一立场使得斯大林和毛泽东最初对他并不信任,却赢得了美国观察家的同情 —— 他们认同受压迫民族挣脱专制帝国主义枷锁的诉求。1945 年 9 月 2 日,胡志明宣布越南民主共和国(DRV)成立,OSS 特工甚至与越南农民一同庆祝。在开幕演讲中,胡志明引用了美国《独立宣言》中的名句:“人人生而平等。他们被造物主赋予了某些不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。” 当时,OSS 少校阿基米德・帕蒂(Archimedes Patti)就站在他身后的讲台上,美国飞机飞过集会人群时,还引发了雷鸣般的掌声。一时间,越南与美国似乎有望建立起全新的友好关系。

冲突再起:从第一次印度支那战争到越南分裂

然而,友好的愿景很快被现实打破。法国不愿放弃对越南的殖民统治,而美国新当选的杜鲁门总统,也无意与公开的共产主义政权合作。在与法国的谈判彻底破裂后,越南人被迫为独立再次开战 ——1946 年 12 月 16 日,第一次印度支那战争爆发。

战争期间,阮朝第十三任皇帝保大(Bảo Đại)试图重新掌控国家,选择与法国结盟,沦为法国占领区的傀儡统治者。随着战争陷入僵局,美国开始向法国提供援助。但 1954 年,法国在奠边府战役中惨败,被迫同意与越南进行新的谈判。最终达成的条约将越南分为两部分:北部为越南民主共和国(DRV),南部为越南国(State of Vietnam)。

此后,越南国的政治局势再次动荡。首相吴廷琰(Ngô Đình Diệm)通过操纵公民投票,推翻了保大,将越南国改为共和国。但这场 “变革” 并非民主的胜利 —— 吴廷琰政府极度腐败,公民投票存在明显舞弊行为。更重要的是,他公然违背法国此前的承诺,拒绝允许南方民众投票决定是否与北方的越南民主共和国重新统一。

吴廷琰的独裁与失信,引发了南方民众的不满。越南民主共和国支持的叛乱分子在南方广泛活动,而吴廷琰则变本加厉地推行反共政策,美国也因此不断增加对其政府的援助。然而,吴廷琰却成为了美国 “反复无常的盟友”,经常拒绝在农村发展、土地管理等关键问题上与美国合作。1963 年,紧张局势达到顶点,吴廷琰在一场得到中央情报局(CIA)协助的军事政变中被暗杀。

美国全面介入:越南战争的爆发与升级

1964 年的东京湾事件,为美国全面入侵越南铺平了道路。从战争一开始,越南军方就清楚地认识到,以常规战术无法战胜强大的美国。但当时,越南南方庞大的农村人口,大多受到越南民主共和国支持的民族解放阵线(NLF,即 “越共”)影响。越共与越南人民军(PAVN)联手,对组织混乱的南越军队发动了多次成功的战役。直到 1965 年,大量美军抵达越南,冲突逐渐演变为一场消耗战。

为应对美军的优势,越南构建了庞大的隧道网络,这些隧道不仅是军事据点,更如同 “地下城市”。战争期间,越南共挖掘了超过 200 英里(约 321 公里)的隧道,其中最大的系统位于古芝(Củ Chi),距离西贡仅 20 英里(约 32 公里)。正如乔兰上校所说:“我们知道美国人决心找到并摧毁隧道系统。他们明白,我们也明白,古芝存,战争就在。我们的决心是连一厘米的隧道也不能丢失。这是一场意志的较量,导致了非常激烈的战斗。我们做出了巨大的牺牲以获取胜利。”

美军抵达越南两年后,将轰炸行动扩展到整个北越,试图摧毁越南的战斗意志。对北越平民而言,战争带来的是无尽的恐惧与困惑。一位北越平民回忆,当他第一次看到 B-57 轰炸机在故乡广平省(Quảng Bình)上空投弹时,甚至疑惑 “为什么母飞机在扔小飞机”。幸存的民众只能逃往附近的洞穴躲避,他们始终无法理解 “为什么美国人要入侵我们的家园,我们没对他们做过任何事”。

更残酷的是,战争中的平民不仅要面对美军的炸弹,还要承受双方冲突带来的无差别伤害。当越共游击队潜入农村后,美军将有疑似越共存在的村庄宣布为 “自由开火区”,这直接导致了 1968 年 3 月 16 日的美莱村屠杀(Mỹ Lai Massacre)—— 至少 347 名手无寸铁的平民被美国士兵残酷处决。尽管有美军直升机机组人员挺身而出拯救了部分无辜者,但这场屠杀仍成为美国在越南战争中犯下的最严重战争罪行之一,给越南平民带来了难以愈合的创伤。

对越南士兵而言,战争同样残酷。军事医院外科主任郝大来(音译)回忆:“当我们被号召南下时,每个人都非常兴奋。结果,虽然我只计划待六个月,我却最终待了八年。” 超长的服役时间,让越南士兵逐渐对战争的恐怖变得麻木,对落入手中的美军也几乎失去了怜悯之心。尤其是美国飞行员,因不分青红皂白的轰炸行动遭到越南人的强烈憎恨,许多飞行员跳伞后落到越南领土,最终被折磨致死。

战争的转折与结束:从春节攻势到西贡陷落

为维持民众的战斗积极性、抵御战争疲劳,越南民主共和国在整个冲突期间开展了强大且有效的宣传活动。这些活动的核心策划者,是自 20 世纪 40 年代起就与胡志明并肩作战的著名军事领袖武元甲(Võ Nguyên Giáp)。越南民众踊跃购买他主办的报纸,通过广播喇叭关注前线动态。由于极少接触国际新闻,北越民众很容易接受党的宣传,将战争视为对抗 “又一个帝国主义侵略者” 的正义斗争。相比之下,南越城市人口能收听到西方新闻,对战争的态度更为矛盾。

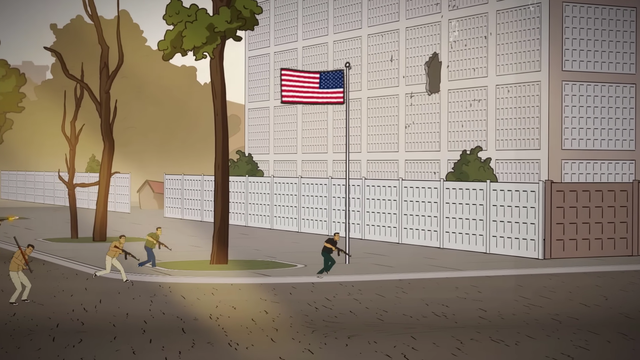

1968 年的春节攻势(Tet Offensive),成为越南战争的重要转折点,也印证了越南宣传机器的成功。这场攻势完全出乎美军意料,越共渗透者甚至对美国驻西贡大使馆发动攻击,突破大院并用火箭推进榴弹轰炸办公楼。尽管大使馆最终未被攻占,但这一事件给美国造成了沉重的心理打击 —— 它证明即使是南越的首都,也无法抵御共产党的渗透。同时,春节攻势让南越城市人口直面战争的残酷,许多人因此失去了对西方支持的南越政府的信心。

到 20 世纪 70 年代初,无休止的丛林战让双方都付出了惨重代价。越南民主共和国依旧顽强抵抗,而美军的士气却跌至谷底,士兵公开违抗命令、逃亡的情况屡见不鲜。为维持现状,美国开始加大对南越军队的资源投入,同时逐步撤出本国部队。但此时已为时已晚,1975 年,越南民主共和国发动了大规模的 “胡志明战役”,彻底粉碎了西贡周围的防御,推翻了南越政权。

经过近 20 年的战争,数百万生命消逝,越南民主共和国最终克服重重困难,赢得了胜利。1975 年,西贡陷落,越南实现了南北统一。

战争的遗产:未愈的伤疤与历史的反思

越南战争的结束,标志着共产主义在越南的胜利,但这场胜利背后,是整个民族的深重创伤。北越民众在战争中付出的巨大牺牲,换来了国家的统一,却让南北双方数百万人留下了终身难以磨灭的心理与生理伤痕。

更具讽刺意味的是,国际社会曾担忧的 “共产主义在东南亚蔓延” 并未成为现实。西贡陷落后,共产主义并未如美国担忧的那样席卷东南亚,这使得美国长期以来信奉的 “多米诺骨牌理论” 彻底失去了意义。

回顾这段历史,美国始终未能真正理解越南人战斗的核心动机。尽管胡志明多次强调 “爱国主义优先于共产主义”,且 20 世纪 40 年代 OSS 特工的证词也印证了这一点,但美国始终将越南战争视为 “对抗共产主义扩张” 的一部分,而非越南人民争取民族独立与自由的斗争。此外,美国对腐败的吴廷琰政府的长期支持,进一步加深了双方的认知鸿沟,最终导致二十年的暴力冲突,在越南南北之间撕开了一道至今仍未完全愈合的国家伤口。

越南战争的历史,不仅是一段充满血泪的抗争史,更是一面镜子,映照出大国博弈下小国的命运,以及意识形态偏见对历史判断的扭曲。直到今天,这段历史仍在提醒着人们:尊重一个民族追求独立与自由的意志,远比固守意识形态对立更为重要。