凌晨一点,我再次站在儿子房门外,听着里面持续的鼠标点击声。白天他刚宣布"明天不想上学",理由是"作业太多,反正也写不完"。胸口还残留着昨天争吵的疼痛,那些歇斯底里的场景历历在目。

过去,我总是忍不住抢夺他的手机,争吵声能持续到嗓音嘶哑。而他要么摔门不理,要么抱着手机在沙发上消极抵抗。一句"你管不着"就能堵住我所有话语。后来我改变了策略,他说"再玩十分钟",我点头;他说"今天只写数学作业",我也同意。

亲戚们不解地问我:"你怎么这么妥协?"其实不是抗争不过,而是看到他日渐沉默的样子,我突然害怕了。害怕他真的把自己封闭起来,害怕我们之间只剩下争吵,连一声"妈妈"都不再呼唤。

情绪管理的艰难课程最初我总是控制不住脾气。看到孩子放学回家就抱着手机,作业摊在桌上纹丝不动,怒火瞬间爆发:"你就不能先写作业?"他要么回怼"烦不烦",要么干脆把手机一扔:"那我不玩了,作业也不写了"。

后来我学会了在发脾气前"停三分钟"的技巧:看到他又在玩游戏时,我不立即说话,先去阳台浇花或倒杯温水。等情绪平复些,再走进房间:"妈妈刚看到你种的多肉长新叶了,要不要看看?等你看完这局,咱们一起把数学选择题写了,好吗?"

有次争吵中,他红着眼眶说:"我也不想这样,可我就是学不会。"那天晚上,我第一次没提学习,只分享自己小时候的类似经历。他没说话,却悄悄把手机往旁边挪了挪。

理解威胁背后的恐惧孩子拿手机威胁、不肯上学,往往不是故意作对,而是不知如何面对困难。有次他说"明天不去上学了",我没像往常那样强调上学重要性,而是递了个橘子:"是不是在学校遇到什么事了?跟妈妈说说。"

沉默许久后,他小声说:"昨天数学考试又没及格,老师让我去办公室,我不敢去。"原来他不是不想上学,而是害怕面对自己的"不优秀",害怕批评和嘲笑。手机成了他的"避风港"——在游戏里他能获得现实中缺失的成就感和奖励。

从此,我不再只关注"上不上学"、"写不写作业",而是尝试"问细节":"今天有没有什么好玩的事?"慢慢地,他开始分享学校趣事,眼中重新有了光彩。

建立弹性的家庭规则之前制定的"每天只能玩1小时手机"根本执行不下去。后来我们改为共同制定"弹性规则":周一到周五,先写30分钟作业,再玩20分钟手机;作业全部完成后可再玩30分钟,但9点半前必须交手机。

特别的是,我们约定:如果当天作业多或考试没考好,可以多玩10分钟,但第二天要少玩10分钟。周末可以多玩1小时,但要先完成作业并陪我做饭或散步。

规则贴在冰箱上,我不再命令"该交手机了",而是提醒:"冰箱上的规则写着,现在是不是该写作业了?"渐渐地,他开始主动遵守,有时甚至会先完成作业再玩游戏。

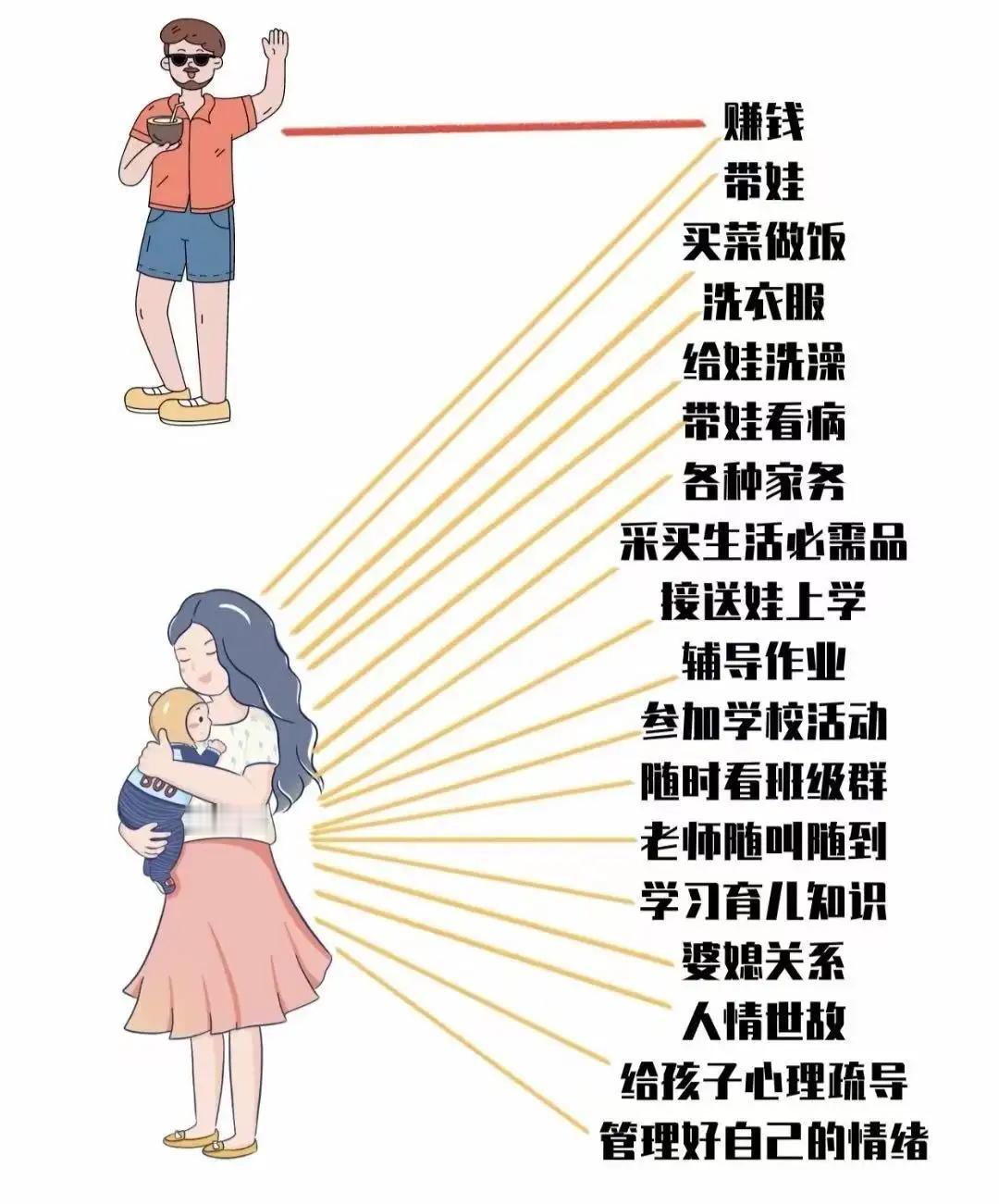

全家共同承担教育责任最初我独自承担教育压力,孩子爸回家就看手机,认为"你多管管就好了"。直到有次我爆发:"孩子不是我一个人的!"他才意识到问题的严重性。

现在,我们形成了教育合力:爸爸负责周末带儿子运动,我负责日常学习监督,每月一次家庭会议讨论调整规则。孩子感受到的不再是单方面的压力,而是全家共同的支持。

这段经历让我明白:教育不是非黑即白的对抗,而是在理解中寻找平衡。每个"问题行为"背后,都藏着孩子未被听见的心声。作为父母,我们既要坚持原则,也要保持弹性,陪伴孩子走过这段成长的崎岖之路。