这个世界从不缺少信息,真正稀缺的,是我们看透信息的能力。我们每个人,都可能在自己都没察觉的时候,为自己盖起一间坚固的“认知小屋”。

这让我想起1990年的巴格达。那是一个已经被“宿命感”笼罩的深秋。

“沙漠风暴”还未降临,但空气里已经有了某种炙烤的焦灼。那是一场风暴来临前,特有的、压抑的宁静。

1990年11月11日,钱其琛外长走进了萨达姆的军事驻地。这是一个历史性的“劝说”时刻,也是两种世界观的激烈对撞。我每次重温这段往事,总会被一个细节牢牢抓住:萨达姆一身戎装,手枪始终佩在腰间。直到会谈中途休息,他才把那把枪解下来,搁在了桌子边上。

这把枪,几乎定义了这场谈话的基调。它在那一刻更像是一种“表态”,而不是一件武器。它仿佛在宣告:我的决定已经做出,我的逻辑就是实力。

在那两个钟头的交锋里,钱其琛极其冷静地阐明了国际社会的共识,并且剖析了战端一开的灾难性结局。这是来自一个东方大国的、基于理性和国际法的“中国智慧”。他带来的是一个“解法”,一个能避免双方彻底毁灭的出口。

萨达姆的的确确在听。但他没听进去,或者说,他主动屏蔽了这种声音。他完全陷在自己构建的那套历史逻辑里。他抱怨科威特“偷”了伊拉克的石油,抱怨美国人的霸道。他认为自己收回科威特,是天经地义。

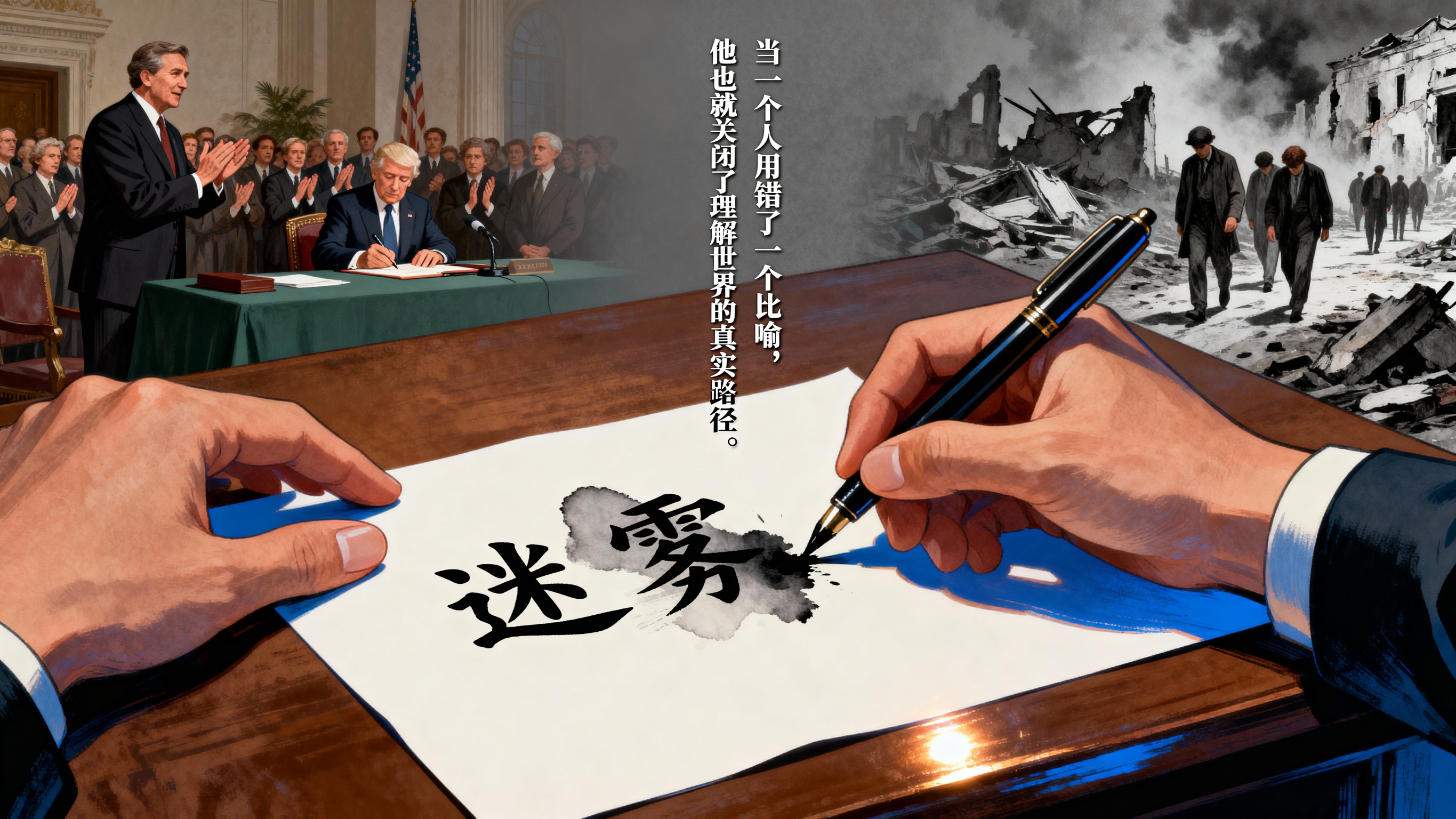

为了让中国特使理解他的“正义性”,他打出了那个后来震惊了所有人的比喻。他说:“科威特对伊拉克,就像香港对中国一样。”他认为,自己“收回”科威特,和中国收回香港,本质上是一回事。

我每每读到这里,总会感到一阵心惊。这绝非一个简单的“用词不当”。这是一种深不见底的“认知黑洞”。

他听不进去,不是因为单纯的傲慢,而是他早已活在了自己的那个“比喻”里。

钱其琛的回答,异常冷静,却字字清晰。他当即指出了这个比喻的根本性谬误。他说,香港问题,是过去那段帝国主义侵略史所带来的后果,中国恢复行使主权,是法理与正义的必然,我们选择的路径,是和平协商。

但科威特,早在1961年便已独立,是联合国成员,伊拉克自己也曾外交承认。你们是两个独立国家,并非一个整体。

这是一个何等清醒、何等精准的“事实打脸”。

钱其琛用最平静的语气,撕开了萨达姆用来武装自己的那层“正义”外衣。他等于是在说:先生,你用来支撑你这场豪赌的唯一“法理”,根本不存在。你活在自己编织的迷雾里。

我必须承认,我过去也曾简单地认为,萨达姆只是一个被冲昏了头脑的“狂人”。

但现在我更倾向于相信,他是一个“认知范式”的殉葬品。他用一种“历史宿怨”的范式,去理解一个本该用“国际法”范式来解决的现代问题。他将自己个人的决断,凌驾于整个国家的命运之上,更把他对历史的“个人解读”,当成了放之四海的“绝对真理”。

钱其琛反问他,美国调动几十万军队部署过来,难道真是来“观光”的?

萨达姆陷入了沉默。我猜他或许有过片刻的犹豫,但他已经没有台阶可下。他已经把自己的命运,和那个错误的比喻,牢牢“押注”在了一起。

他无法理解,为什么中国能用一种充满远见的和平智慧去解决这个源自历史的难题,而他,却必须用坦克去“收复”一个独立国家。他根本无法看见这种“解决智慧”上的鸿沟。

他只看得到他腰间的手枪。

当对话结束,唯一的“解法”被拒绝,剩下的,就只有“宿命”。

后来的故事,我们都烂熟于心了。“沙漠风暴”降临前,钱其琛的斡旋,是最后的、也是最理性的和平努力。中国在整场危机里,展现了一个东方大国的清晰身段与理性判断:我们守住了原则,但也绝不为武力背书。那张弃权票,就是我们的态度,也是我们的权衡。

短短几个月后,多国部队的巡航导弹,撕裂了巴格达的夜空。伊拉克那些号称“久经战阵”的部队,在新一代的作战模式“炙烤”下,几乎是土崩瓦解。

那场战事的溃败,绝不只是军事层面的溃败,更是一个“认知牢笼”的彻底崩塌。萨达姆用错了那个比喻,下错了那场赌注,最终,他和他的国家,支付了无法挽回的代价。

许多年过去,萨达姆在藏身地穴中被捕,最终走向了绞刑架。可他当年那个荒唐的“香港比喻”,和他那把搁在桌边的手枪,永远定格在了历史的迷雾中。

那不仅仅是一个枭雄的误判,那是一个震耳欲聋的警钟,直到今天还在回响:

一个人、一个组织,乃至一个国家,最大的敌人,永远不是外部的对手,而是内部那个坚不可摧的、错误的“比喻”。

#1990 #萨达姆 #钱其琛 #历史 #认知

参考信源:

《钱其琛回忆录》

《外交十记》,人民网

声明:此文90%以上系原创,极少素材借AI辅助,图片均为AI原创,内容保持客观准确,信息皆源于可靠且可查证之处,其目的在于提供有价值的信息,倡导建设性讨论,无不良引导。