暴雨倾盆、洪水围城,如何在极端水患中保持冷静判断、快速响应?随着极端天气事件日益频繁,仅靠人力巡查与经验预判已难以应对洪灾的突发性与巨大破坏力。如今,卫星物联网等技术正深度融入防汛体系,为从监测预警到一线救援的全流程注入“智慧基因”,筑起一道更加精准、高效的科技防线。

破局传统防汛困境:科技精准发力

传统防汛模式长期面临三大痛点:偏远山区水文数据回传困难,指挥决策如“盲人摸象”;预警信息在通信中断后难以触达最后一公里,群众转移不及时;灾害现场信息缺失,救援力量难以精准投送。这些问题的背后,是全域化、高可靠通信与监测网络的缺失。

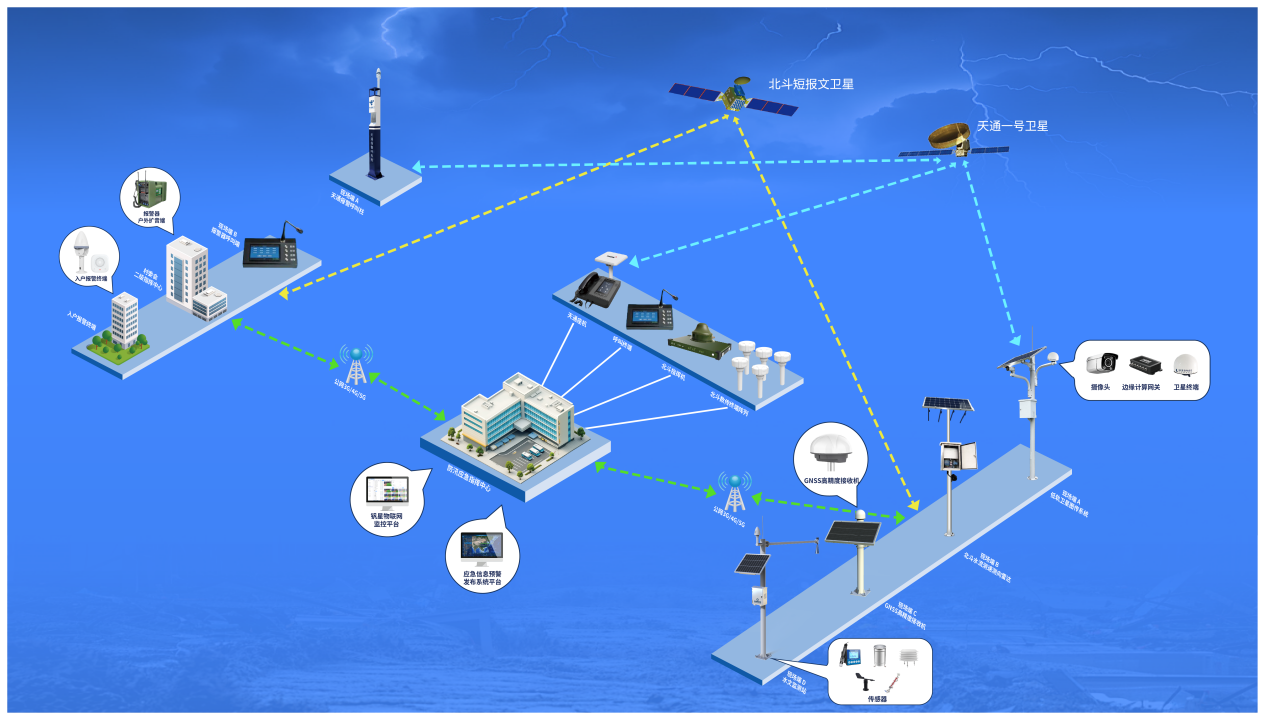

卫星物联网技术的应用,为打破这一僵局提供了全新路径。依托北斗、天通等卫星系统构建“天基通信网”,并与地面智能终端协同形成“天地一体”感知体系,实现了无信号区域数据回传、极端条件下预警发布与灾情现场实时可视。从山区水库到城市易涝点,从独居老人住所到野外巡查一线,科技正将防汛的触角延伸至每一处细微角落。

一、四级联动,织密智能防汛网

第一级:前端感知,风险“看得见”

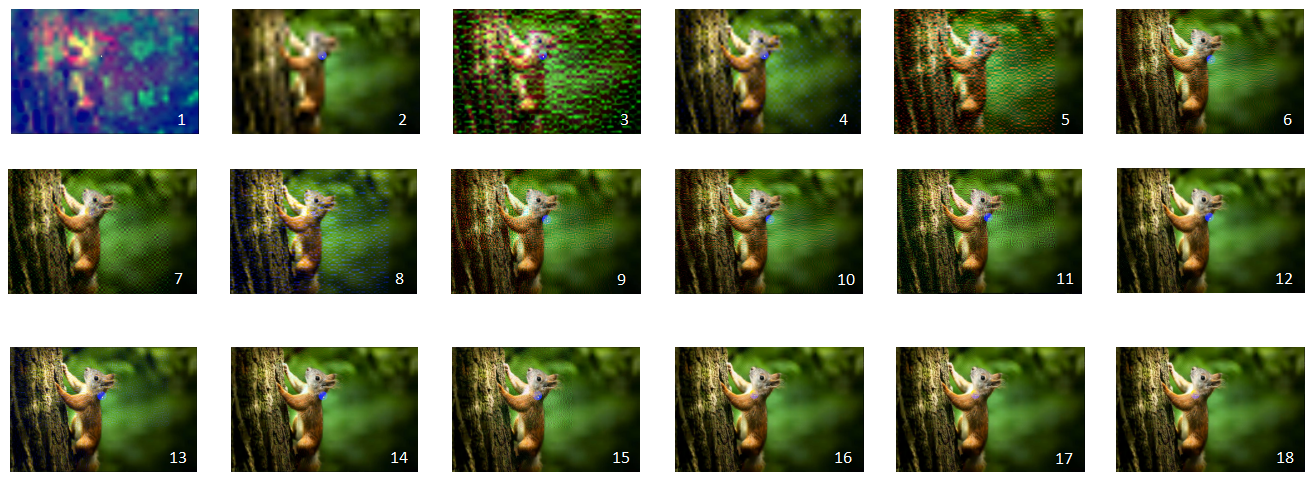

天通野外摄像机(天通哨兵)PS02犹如高空“天眼”,搭载400万像素摄像头与夜视补光功能,可清晰捕捉堤坝裂缝、水位陡升、山体松动等早期险情。借助100倍渐进式压缩算法,将原图由2MB压缩至数1.7KB*N包,在接收数据的后期即使丢包了1-2包数据也不会对图片质量造成较大影响,即使暴雨天气仍能通过卫星实现每小时影像回传。80W太阳能板与40AH电池保障其在连阴雨环境中持续运行,为指挥中心提供高清晰、高频率的现场图像支撑。

渐进式图片压缩库图片接收和解析效果图

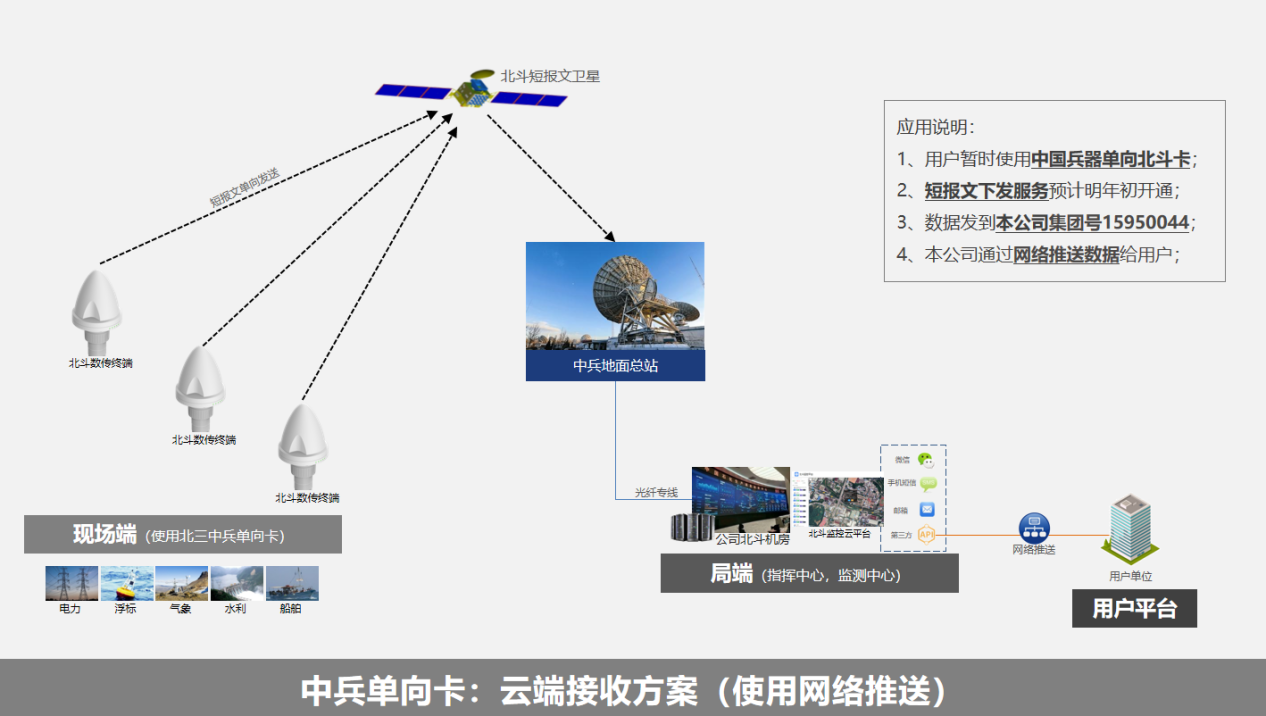

另一关键设备——北斗数传终端PD19,则以稳定可靠的数据回传见长。即便在地面基站损毁的情况下,它仍能通过北斗三号短报文功能,实时传回水位、雨量、坝体压力等关键信息。单次通信支持1000汉字,IP67防护等级无惧水浸,3W发射功率穿透雨幕,成为水情监测的“永不断线”的信使。

第二级:精准预警,信息“叫得应”

多网融合入户报警终端,是实现预警到户的“最后一环”。它摒弃传统大喇叭“广撒网”模式,支持指挥中心精准指令下发,通过声光同步发出警报:“上游洪峰预计1小时到达,请立即转移!”醒目红灯与高分贝语音即使对听力较弱的老年人也极为友好。

该终端支持4G与北斗双链路通信,在移动信号中断时可自动切换卫星通道;内置2500MA/12V电池实现断电无缝续航,确保预警永不“失声”。更关键的是,村民需轻触报警应答器才能停止播放,完成预警叫应闭环,同时,通过平台可监视到各报警应答器状态。,杜绝预警空转与响应盲区。

第三级:应急呼叫,救援“联得通”

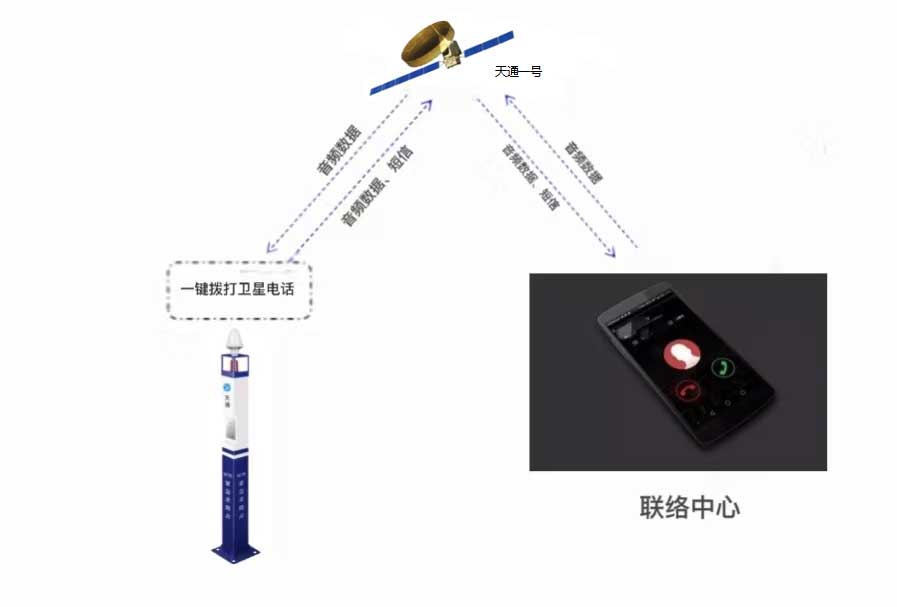

天通报警呼叫柱PS03,设立于山区路口、水库周边等高危区域,是灾害现场的“生命之柱”。遇险人员长按3秒通话键,即可通过天通卫星直连救援中心;若语音受阻,还可一键发送含北斗定位的求救短信。柱体红白相间、声光同步,夜间数公里外仍可识别,大幅提升搜救效率。

第四级:体系协同,防线“无死角”

这四级防线并非简单叠加,而是有机联动的闭环系统:卫星图传发现滑坡迹象,北斗三号短报文传回实时雨量,指挥中心综合研判启动预警;入户终端确保每户收到撤离指令;一旦发生人员被困,天通报警呼叫柱发回位置信息,卫星回传现场画面,支撑救援精准开展。这“监测-传输-预警-救援”全流程协作体系,推动防汛从被动响应转向主动防控。

二、科技向善,守护每一个生命

这些看似冰冷的设备,蕴藏着深厚的人文关怀:入户终端极简操作适配农村老人,北斗三号短报文低功耗设计减轻维护负担,天通报警呼叫柱声光一体兼顾听障群体需求。

极端天气虽不可拒,但科技可为生命筑起更坚实的防线。从太空中传回的第一张险情影像,到村落中响起的预警提醒,再到野外接通的救援通话——科技正以无声而坚定的方式,将安全网络织得更密、更牢,让每个人在汛期之中,多一份安心,多一层保障。