北京的深秋,萧瑟中带着美意,静美而深沉。每至深秋,亦怀念春燕剪开江南烟雨,翅膀掠过尚在沉睡的柳梢振翅而来的春意,这是与春天从未失约的盟誓,恰似春燕盼春归。

10月27日,虽是深秋时节,但影视艺术的春天正在首都悄然萌动,第一届北京市广播影视春燕奖评选表彰发布会如约而至,一如那些在艺术原野上孜孜耕耘的“春燕”,不曾辜负内心与时代的召唤。

“春燕”二字,从来不是单薄的符号。它是寒冬里攥紧的念想,是漫长等待中不曾熄灭的希望,正如那些在广播电视和网络视听领域内默默深耕的创作者、实践者,他们曾在无人问津的角落里打磨技艺,在市场的喧嚣中坚守初心,像越冬的燕子惦记着旧巢,始终未曾远离心中的热爱与追求。

“春燕奖”的诞生,恰是为这份坚守搭建的归巢,让每一份被忽略的努力都能被看见,每一个未被言说的理想都能有回响,以此守望着这片创作者的精神归乡,期盼一场年度性的艺术还巢。

(一)

燕子筑巢,是一啄一衔的执着,那一方精巧的燕窝源于无数次风雨中的穿梭与寻觅。“春燕奖”所寻觅的,恰似燕子衔泥筑巢般,为广电视听领域衔来新生的暖意,也让所有怀揣热爱的追光者,望见理想归巢的方向,这何尝不是一种“衔泥”精神。

第一届北京市广播影视春燕奖评选,没有沉溺于流量狂欢,也未止步于技巧堆砌,而是锚定“春燕盼春归”的内核,既致敬那些扎根传统、守护文化根脉的“归燕”,他们用匠心延续经典,让古老的智慧在当代焕发生机;也嘉奖那些突破边界、探索未知可能的“新燕”,他们以创新为翼,为广电视听注入年轻的活力与新鲜的想象。

从入围作品到获奖人选,我们看到的不仅是专业领域的卓越成就,更看到一种“盼归”的默契,那就是盼佳作归位,盼人才归队,盼整个领域归向更蓬勃、更纯粹的未来。

我们依然记得《觉醒年代》中,于和伟饰演的陈独秀与张桐饰演的李大钊面对满目疮痍的旧中国,为苍生计,为苦难的百姓计,庄严的举起右手宣誓,“为了让你们不再流离失所,为了让中国的老百姓过上富裕幸福的生活,为了让穷人不再受欺负,人人都能当家做主,为了人人都受教育,少有所教,老有所依,为了中华民富国强,为了民族再造复兴,我愿意奋斗终生”……那一刻,于和伟与张桐已然成为革命的先驱者,他们的信念与热血穿越百年,在当代文艺创作中持续回响。

我们依然会为电影《志愿军:雄兵出击》中那段抗美援朝的英雄赞歌而鼓舞,依然会为网络电影《浴血无名·奔袭》中一群年轻人拼死完成“不能完成的任务”而落泪,依然会为纪录片《播“火”——马克思主义在中国的早期传播》中那些先贤们为寻找马克思主义信仰的各种努力而鼓掌……

这种精神传承不仅体现在历史题材的庄严叙事里,更悄然融入到现实主义作品的肌理,激励着新一代创作者以笔为旗,为时代立传,为人民抒怀。

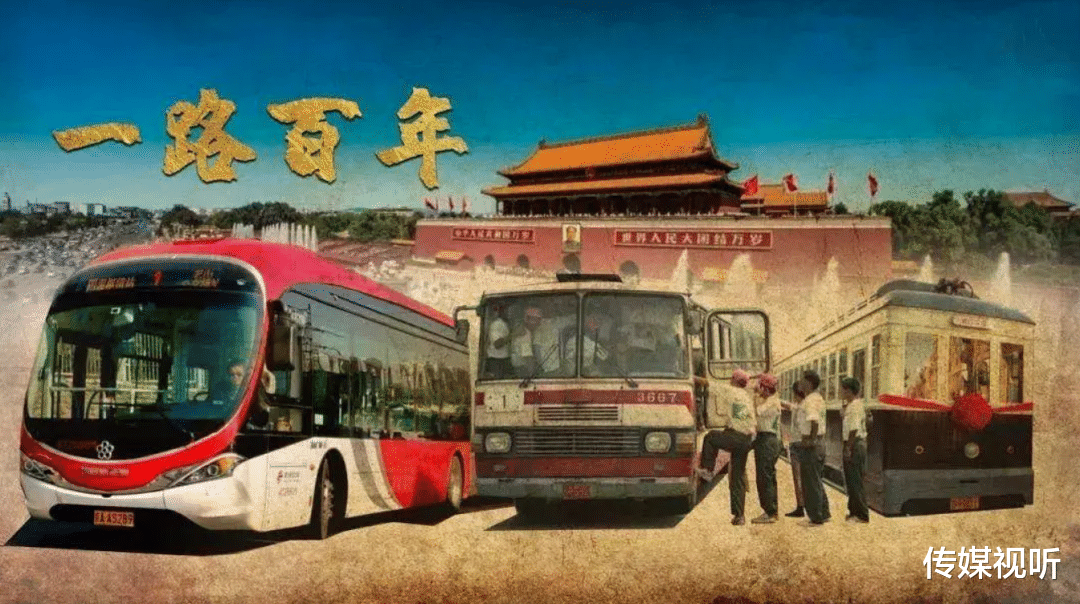

《父辈的荣耀》中两代人面对时代变迁,在坚守与奋斗中共同成长;《欢迎来到麦乐村》呈现出来的博爱担当,《对手》中不为人所知的惊心动魄,《一路百年》呈现出来的北京公交的时代变迁,还有《毛驴上树》中以第一书记视角将乡村振兴的点点滴滴铺展开来……

在影像的天地里,是导演与摄影师以目光丈量人间悲欢的专注;所有的杰作,看似灵感迸发的神来之笔,究其根本,都是时间与心血的物理性堆叠。

“春燕奖”就是这个过程的见证者,为那些不为人知的“衔泥时刻”加冕,让沉默的耕耘,得以在光天化日下,接受它应得的回响。

(二)

燕子的迁徙,是一场穿越雷暴与寒流的壮丽征程。它们年复一年,跨越千山万水,只为奔赴一场生命的盟约。在信息爆炸、价值多元的时代,艺术的航向易迷失于商业的浅滩与流量的漩涡,而这份“归来”的意志,在当代艺术创作中,显得尤为珍贵。

春燕奖所企盼的“春归”,正是艺术向着人文精神、向着生活本质、向着审美初心的回归。

它褒奖那些在喧嚣中保持沉静、在浮华中选择深刻的创作者。他们的作品,如同领航的春燕,无论历经怎样的“远行”与“探险”,最终都能带领观众的精神“归乡”,回归到对生命意义的叩问,对人性光辉的信仰,对世间美好的守护。

恰如北京师范大学艺术与传媒学院院长胡智锋对春燕奖的解读,那就是“扎大地、有温度、见格局”三重维度。

“扎大地”是作品的“根基”,要求作品具备“生活的肌理”;“有温度”是作品的“灵魂”,源于对人性的尊重与对情感的珍视;“见格局”则是作品的“高度”,从具体的人和事里提炼时代精神与文化内涵。

《外婆的新世界》对不同年龄层女性的深度描摹,《平原上的摩西》架构起的相亲为邻、互相帮扶的情感依托,网络电影《特级英雄黄继光》呈现的有血有肉的英雄人物,均给人以真实、接地气的艺术呈现。

“春燕奖”同时关注到科技创新带给人民生活的改变,比如超高清技术主导下的《美丽中国》《你好AI》等作品,以超高清带来的纤毫毕现,带给观众更强视觉震撼。

春燕奖同时体现出多元化的特质,实现了对不同题材、不同形式、不同受众群体的包容。包括《登场了!北京中轴线》《博物馆之城》等文化类节目度集中化优秀传统文化的深度挖掘和解读,《您的声音》《历史的声音》等公益广告对社会主流价值的传播。

中国社会科学院新闻与传播研究所视听研究室主任、研究员冷凇认为,春燕奖就是“筑巢引凤”的寓意,优良的创作环境自然能吸引优秀的人才与作品。

而在动画领域,既有深耕传统文化的《锡兰王子东行记》,也有关照现实生活的《李林克的小馆儿》;既有面向少儿的《宠物旅店》,也有创新神话表达的《有兽焉》等优秀作品。

在中国动画学会会长马黎看来,优秀的动画作品,一定是在价值引领、审美趣味,以及能够关照人们内心这些方面,都能够发挥很好的作用。

(三)

雏燕的第一次振翅,总伴随着迟疑与风险。那羽翼未丰的摇摆,是生命对抗重力、渴望天空的动人诗篇,而艺术的天空,同样需要这般勇敢的“试飞”。

春燕奖的舞台,珍视这份珍贵的“不成熟”。它或许是青年导演在处女作中,那略显青涩却锋芒毕露的镜头语言;或许是新生代作家笔下,尚未圆熟但饱含锐气的叙事探索。

马黎认为,春燕奖不仅是“评奖项”,更是“育生态”,它关注动画创作的每一个环节,从前期孵化的剧本支持,到中期制作的技术指导,再到后期的宣发推广,甚至人才的培养,都体现了全流程的支持。

胡智锋也强调,春燕奖的使命包含着对行业未来的考量——既要肯定成熟创作者的深耕成果,也要为影视新人搭建起展示的桥梁。

很多作品或许未能如经典般结构严谨,但它们带来了新的风、远方的消息,以及属于未来的频率。春燕奖愿成为那片开阔的“檐角”,一个充满鼓励的起飞平台,让那些试探性的振翅,终能化为穿越云层的强劲飞翔。

北京汇聚了众多有想法、有冲劲的年轻导演、编剧和演员,但他们往往受限于展示平台,难以获得足够关注度,而春燕奖对新人作品的重视,正是其使命的核心体现之一。

谈及春燕奖,不能不提其与“北京大视听”政策的密切关系。“北京大视听”是由北京市广电局于2023年创建的精品创作工作机制,以此引导行业持续推出思想精深、艺术精湛、制作精良的精品力作,而春燕奖则是“北京大视听”政策的一个具体举措。北京也正是通过一系列促进精品创作的重要措施,依托于人才、技术、金融等天然优势,让政策扶持持续转化为实实在在的产业动能。

当颁奖台上的灯光熄灭,并我们知道远非终点,而是更多“春燕”启程的信号;春燕奖不仅是一个奖项,更是一种价值观的引领,一种创作理念的传递,一种行业生态的培育。

“春燕奖”为我们留下一片被燕影点缀的天空,以及一片被艺术叩响的心田;每一只获奖的“春燕”,都不只是一个独立的个体,它们是整个生态的证明,预示着创作森林的繁茂与健康。

正如春燕飞去又飞回,影视艺术的春天不在别处,就在那些扎根大地、有温度、见格局的作品中,在每一个影视工作者对专业的坚守和对创新的追求中。