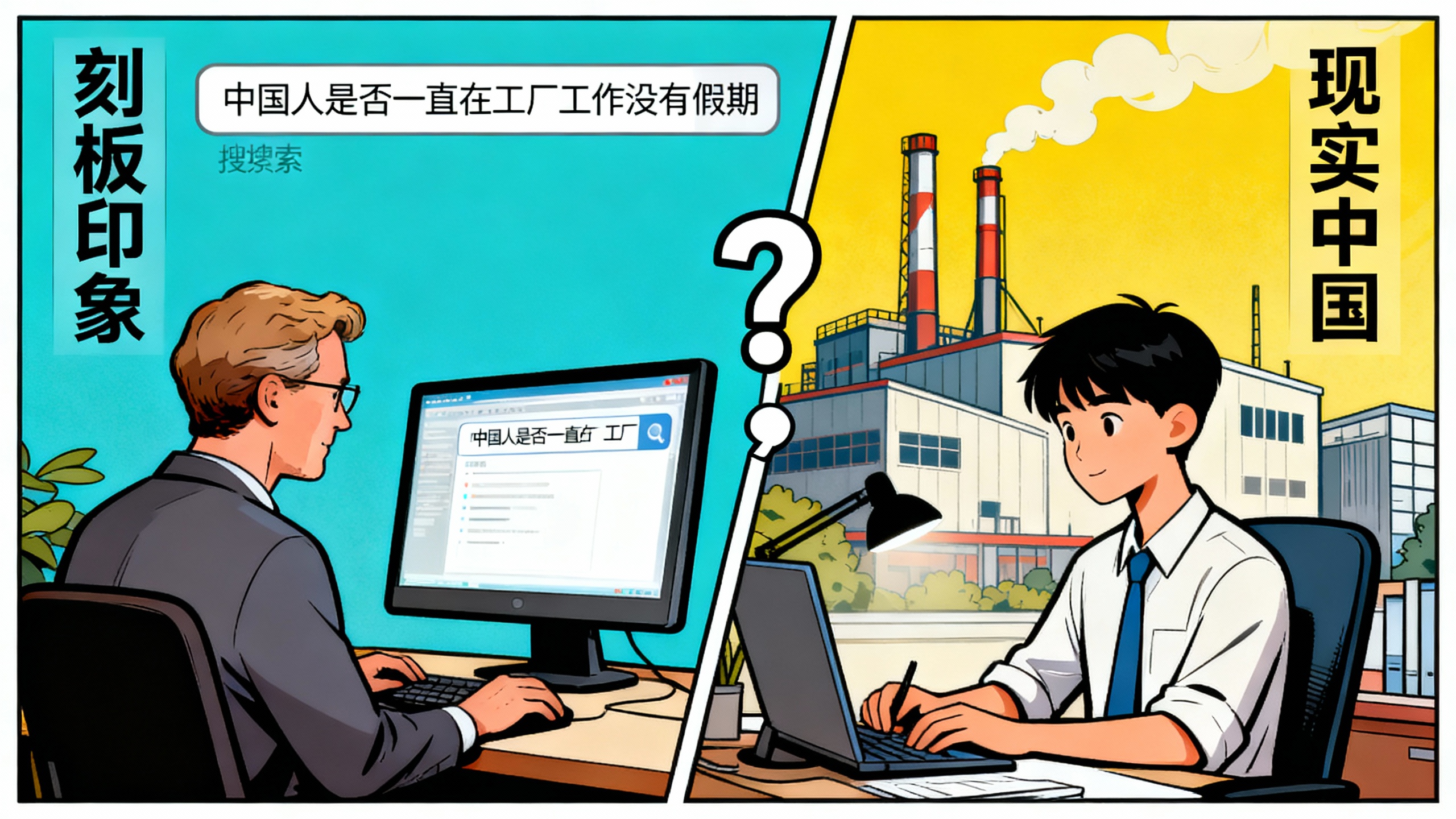

中国人是否真的一直在工厂里工作,且一辈子都没有假期?

我于海外一知名论坛刷得此帖,标题中硕大问号,似含些许天真之残忍,径直戳至我屏幕之上,

这场讨论的起始之处,恰好涉及到长期存在的外国人对中国的刻板印象,那是将过时信息与想象混杂在一起的内容。

原以为这不过又是个年代久远的误解,岂料评论区已有诸多网友参与讨论,一场激烈讨论使无数外国网友的世界观受较大冲击。

一开始,跟帖的画风几乎是一边倒的,

不少外国人纷纷表示“听过类似的说法”,

有人留言称,其大学里有位朋友跟他如此说道,他朋友讲:“他远房亲戚便是这般,每日在流水线上重复同一个动作,没有个人生活,好似一台机器,。

从侧面而言,这种现象也能体现外国人是怎样形成对中国的印象的:若无一手信息,朋友传递的话语或是过时的媒体报道,往往便成为构建认知的主要来源。

然而讨论深入之后,一些不同的声音出现了,整个话题的走向产生了戏剧性的转变,

一位在上海已生活五年的德国工程师说道:“你们对中国是否存在误解?

我的邻居,其一为开发热门手游的程序员,每日下午三点才缓缓去公司;其二是全职的时尚博主,她的“工作”便是四处找地方探店与满世界旅行。

本地独立乐队演出的海报,贴满了我楼下咖啡馆的墙,

你们所说的工厂,难道不是还如同停留在上世纪的想象那般吗?

”

此条评论恰似开启一扇新门,鲜活呈现出外国人眼中中国形象的转变,

不断有在中国有真实经历的外国人,开始分享他们的见解,

据他们所言,中国社会发展的速度以及多样性,很多西方媒体并未充分展现出来,

当他人仍在谈论“世界工厂”时我们已然在数字经济、人工智能以及内容创作的赛道上飞速前行了,

老实说,“一辈子在工厂拧螺丝”的那种说法,早已不符合实际情形了,

那中国人为何总是显得这般“努力”?

一个收获众多赞的回答提出了一个崭新见解,致使不少外国网友陷入沉默并开始反思,

那位回答问题的人表示:“我们这般努力,是由于我们的起始点不相同,。

你们祖辈积累了资本与技术,为你们构建了一个完善且成熟的社会体系,

你们自出生起便处于优渥环境之中,而我们当中不少人,出生之地需自己一砖一瓦去构筑,

”这段话戳中了很多人的内心,

是的,我们没有坐享其成的“遗产”,

当你们的父辈在享受战后经济带来的福利之时,我们的父辈正在从头起步,为这个国家的基础设施建设贡献力量。

因此到了我们这一辈,接力棒交到我们手上,我们得跑得更快些,方能追上乃至超越前面的人,

此努力非因受压迫,乃因心中存一股不服输与对未来之期望,

这是主动的一种选择,是为了给下一代营造更高的一个起点,

值得一提的是,这种“追赶”的状态反而造就了西方社会当下所欠缺的东西——机会

一位美国Z世代的年轻人称:“这个观点使我顿时恍然大悟,。

在美国社会阶层正日益固化,优质的发展领域早已被各大公司占据殆尽,

对于我们年轻人而言,要缔造出下一个亚马逊或者谷歌,其可能性微乎其微,

在中国由于所有事物都在快速发展与变化,这种“波动性”本身便意味着存在无数机遇,

”

其所言的言辞引起了众多人士的共鸣,确实稳固常常就代表着饱和,而发展则意味着拥有空间,在一个变动十分迅速的环境之中,新的需求、新的市场、新的商业模式不断出现,其中所体现的,是不同经历背景下西方人群体对中国发展的见解各不一样——从起初仅仅看到挑战和“劳累”到后来发觉这里头有着他们本国社会反而欠缺的庞大机遇。

讨论的最后,风向已经完全变了,

最初那个提问的帖子之下,尽是形形色色的反思与赞叹,

感激此处的探讨,它彻底改变了我对中国的固有印象,

最初我们所目睹的,仅仅是他人希望我们目睹的状况,

保持开放的心态去倾听,真的太重要了,

从“工厂机器人”转变为“充满机会的创业之地”,这一认知上的改变着实令人惊讶,

或许我们真该摒弃傲慢,重新去认知这个世界,

”

最后这场众人热烈探讨之事,已不局限于“海外人群对中国原本有何认识”这一初始话题的表面,而是变为一次跨越文化隔阂的深入交流。

更多人知晓,任何一国与社会皆复杂且多面,

用陈旧的标签去定义拥有十几亿鲜活个体的国家,这本身就是懒惰与偏见,

真正的智慧在于愿意放下预先设定的内容,去洞察一个真实、不断变化且充满诸多可能性的世界,

本文内容原创度超 85%,仅少量素材经AI辅助生成,所有内容均通过本人严格审核与复核;图片素材源自真实资料或 AI 原创,全文旨在传递社会正能量,无任何低俗等不良导向