1959年夏,当著名考古学家徐旭生率领的团队在河南偃师高村挖出二里头遗址时,本以为可以终结“夏”的争论。

然而,直到今天,这一争论仍然是悬在所有考古学家头上的利剑。

我们不禁要问,为什么被视为“华夏起源”的夏朝,竟如此难以在考古学上确认?

一、时间的悬崖与沉默的土壤

公元前1600年,像一道看不见的天堑横亘在中国文明史的研究中。

文献记载中,这一年是商汤灭夏的关键节点。然而,考古学家的探铲在这个年代层碰到的,不是清晰的政权更迭痕迹,而是令人困惑的模糊性。

与殷墟甲骨文的"自证"不同,夏代没有留下任何同时代的文字系统。这不是简单的材料缺失,而是一种根本性的"失语"——一个被后世反复追忆的王朝,却在证明自己存在时保持了沉默。

这种沉默为何如此诡异?对比商的确认过程,问题便一目了然。

1899年甲骨文发现后,王国维通过《殷本纪》与卜辞的"二重证据法",迅速锁定了商王世系。

1928年殷墟发掘,宫殿、王陵、青铜器群与文字系统形成完整的证据链。

商文明因此确立了"文字-都城-礼器"的三重互证标准模型。

但当我们将这一标准回溯至夏,却发现一个"三重缺位"的困境:没有自证文字,没有可确指王名的实物载体,没有战争层位的直接证据。

更棘手的是,文献本身也陷入了"逆向生产"的疑云。

甲骨文中有"西邑"一词,有学者认为可能指夏,但此说远非定论。

《尚书》中提及夏的篇章,如《汤誓》《召诰》,经顾颉刚等学者考证,多为东周乃至秦汉时人的追述。

《史记·夏本纪》给出的夏后世系——禹、启、太康、仲康、相、少康……桀,共十四代十七王,如此清晰完整,反而令人怀疑。这就像一个人声称记得自己三百年前祖先的每一个名字,精确到辈分顺序,这种记忆的"分辨率"本身就值得警惕。

二、记忆的层累与名称的漂浮

"夏"究竟是什么?这个问题比想象中复杂。

甲骨文中无"夏"字,西周金文中始见,但多指"大"或作为地名。

直到春秋时期,"夏"才频繁作为朝代名称出现。

这个名称的"迟到",暗示了一个可能性质变过程:它或许原本是某个部族或地域的称呼,在漫长的历史追忆中被"升格"为王朝名号。

这种记忆的层累建构,可以从夏桀形象的道德化过程中窥见一斑。

《论语》中仅言"桀纣之暴",《孟子》开始详细描绘"桀之虐政",到《史记》则有了"桀不务德而武伤百姓"的具体情节。

司马迁甚至在《夏本纪》中记录了桀的临终遗言:"吾悔不遂杀汤于夏台,使至此。"

如此详尽的对话,显然出自后世的文学想象。这就像地质学中的"沉积岩",每一代书写者都为这个形象增添新的地层,最终塑造出一个符合儒家道德标准的暴君原型。

但文献的不可靠,是否就能否定夏的存在?

答案显然没那么简单。考古学家邹衡曾指出,"不能因为《夏本纪》有后人附会的成分,就否定整个夏代的历史框架"。

问题的关键不在于文献的真伪,而在于我们如何在缺乏自证材料的情况下,建立一套有效的识别标准。

三、二里头:在预设与发现之间

1959年的那次调查,本身就带着强烈的预设性目标。徐旭生之所以来到豫西,正是因为他坚信"夏墟当在河洛之间"。

这种"寻觅夏墟"的先入为主,使得二里头遗址的发现从一开始就嵌入了夏文化研究的框架中。

有趣的是,最初的发掘者并没有直接将其认定为夏都。首任队长赵芝荃在1960年代的报告中,谨慎地称其为"早商遗址"。

真正的范式转换发生在1970年代。随着二里头文化一至四期分期的确立,以及碳十四测年的介入(约公元前1750-1500年),学术界开始重新思考。

测年数据显示,二里头文化的兴盛期(二、三期)早于商文化的典型代表二里冈文化,这个时间差恰好可以容纳一个"夏"的位置。

邹衡在1977年提出"二里头文化一至四期为夏文化"的论断,震动学界。

支持者的逻辑链看似严密:时间吻合、地域吻合、文化面貌先进、与二里冈商文化有传承关系。

但反对者提出了关键质疑。二里头遗址没有城墙,没有大型王陵,更重要的是,没有文字。

美国汉学家艾兰(Sarah Allan)尖锐地指出:"将二里头认定为夏,是基于'我们知道夏存在,所以最像夏的必须是夏'的循环论证。"

日本学者宫本一夫则强调,二里头与二里冈之间并非简单的朝代更替,而可能是一个复杂的"政治联盟重组"过程。

更麻烦的是,"夏"的定义本身在游移。如果夏是一个如商般强大的王朝,为何其考古学表现如此"温和"?

二里头宫殿区的废弃迹象显示,其衰落是渐进的、和平的,而非暴力征服。

遗址第四期仍有贵族活动痕迹,但不再修建新的大型建筑。这种"政体真空"状态,与"汤武革命"的文献叙事完全不符。

四、证据的悖论:当考古学遭遇"非暴力革命"

如果我们深入二里头的考古现场,就能明白那些沉默的证据,为何拒绝被简单地解读。

首先是文字系统的悬置。二里头出土的陶器上确有刻画符号,但这些符号数量少(总计不到60个)、不成系统、多单笔单字,与甲骨文那样的成熟文字系统之间存在巨大的"演化鸿沟"。

美国学者吉德炜(David Keightley)认为,这可能是"记录系统"而非"文字系统",类似结绳记事。

如果夏代真有复杂的官僚体系,如何在没有文字的情况下运转?这个问题挑战了我们对早期国家形态的所有预设。

其次是政权转换的和平考古学暗示。商代早期典型遗存——二里冈文化,在二里头四期确已出现,但表现形式是"渗透"而非"取代"。

郑州商城、偃师商城的兴起,并不意味着二里头的突然毁灭。宫殿基址显示,其建筑是逐渐废弃而非焚毁。

墓葬材料中,也找不到大规模战争的尸骨层。这与商汤灭夏的史诗叙事形成诡异反差。

难道改朝换代可以如此温柔?或者,所谓的"夏商革命"本就是后世构建的神话?

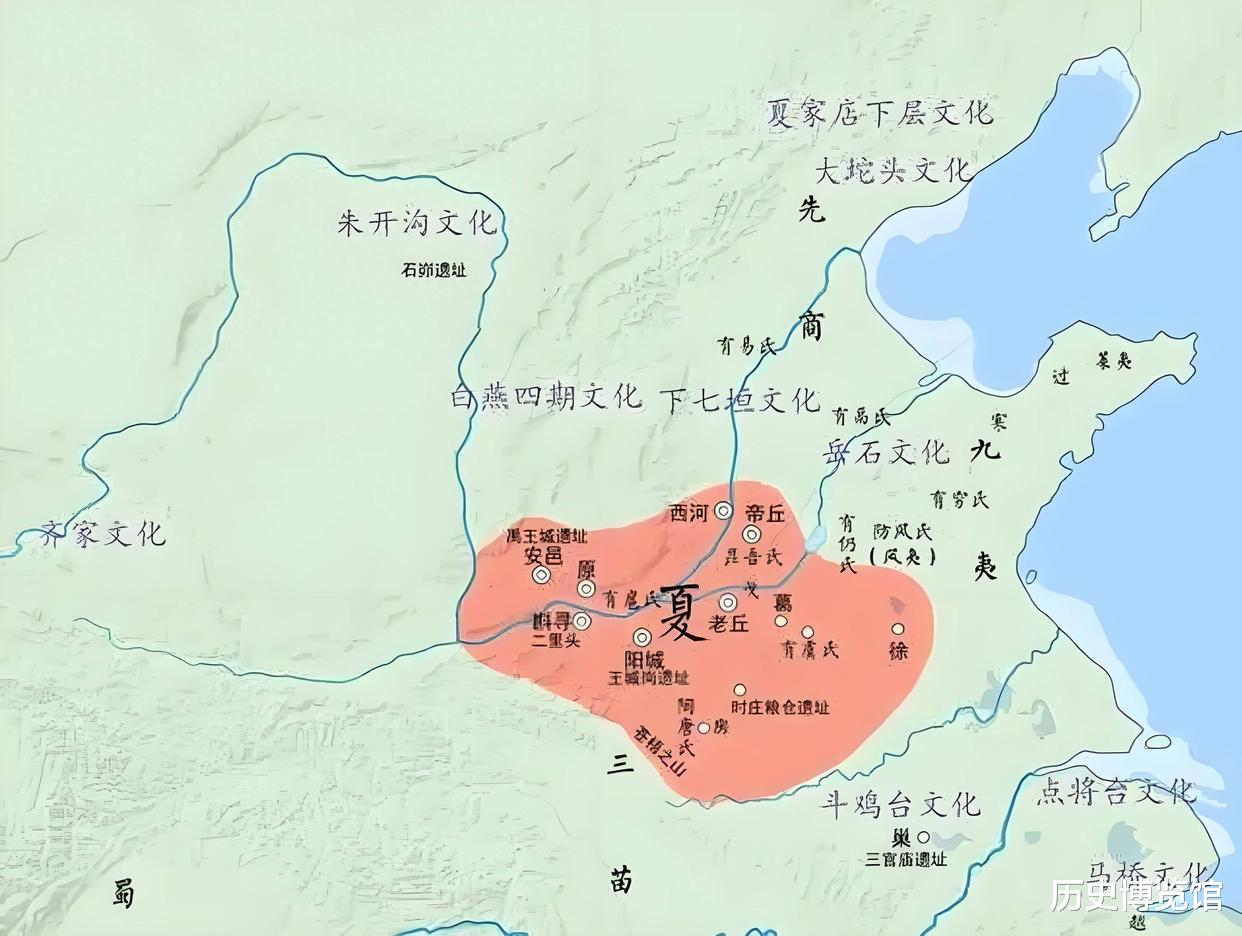

文化过渡带的模糊性更加深了这种困惑。下七垣文化(先商文化)和岳石文化(东夷文化)的因素在二里头晚期都有体现,三者呈现出复杂的互动关系,而非简单的此消彼长。

北京大学雷兴山教授指出,这更像是"政治景观的重构",而非"族群的征服与替换"。

如果商并非通过军事革命取代夏,那么所谓的夏王朝,是否可能只是一个松散的方国联盟,其政治实体性质本就与商不同?

五、方法论的陷阱与认知的边界

当前学界最脆弱的共识,或许正是"二里头文化一至三期为夏遗存,四期进入政体真空状态"这一折中方案。

它的脆弱性在于,用"考古学文化"对应"政治实体"本身就充满风险。

一个考古学文化可能包含多个政治实体,一个政治实体也可能涵盖多种考古学文化。

剑桥大学伦福儒(Colin Renfrew)曾警告:"将物质文化直接等同于族群或国家,是考古学最大的方法论陷阱。"

更深层的困境在于解释体系的必然性建构。人类需要历史叙事来确认自身位置,这种需求驱动着学者在碎片中寻找完整图案。

但夏文化研究是否已经到了必须接受"不可知性"的阶段?

中国社会科学院许宏研究员提出"有条件的不可知论":在没有自证性文字出现前,任何关于夏的认定都只是假说。

这种态度看似消极,实则是对学术严谨性的坚守。

让我们重新审视商代确认的标准模型。它的成功不仅在于三重证据的存在,更在于证据的"共时性"——甲骨文、宫殿区、王陵在殷墟这个具体空间内形成互证。

而夏的考证,是在不同遗址间(二里头、新砦、王城岗)建立链条,这种"异地拼图"模式天然具有不确定性。每个连接点都是一次解释的风险投资。

六、在不确定性中前行

那么,我们该如何安放"夏"这个文化记忆?

近年来,"早期中国"概念的提出,或许提供了新的思路。

它不再执着于寻找夏这个具体王朝,而是将二里头视为"中原文明形成的关键节点"。

在这个视角下,二里头的重要性不在于它是否叫"夏",而在于它确实代表了东亚大陆第一次出现广域王权国家的尝试。

那些青铜器铸造作坊(面积超过1万平方米)、绿松石龙形器、贵族墓葬中的铜爵与铜斝,都在诉说着一个复杂社会的诞生。

2019年,二里头遗址新一轮发掘在宫殿区发现更多道路网络,显示其规划性远超想象。

与此同时,陕西石峁遗址、山西陶寺遗址的发现,让苏秉琦的"满天星斗"理论更加清晰。

夏或许不是唯一的主角,而是多元文明互动中的一个重要变量。

正如北京大学孙庆伟教授所言:"夏文化研究需要从'证经补史'转向'考古写史'。"

但新的问题也随之而来:如果抛弃文献预设,我们是否会陷入另一个极端——让考古学变成失去历史坐标的纯粹物质研究?

数字时代给这个问题增添了新的维度。当虚拟现实能"重建"二里头宫殿的每一个细节,历史认识的边界在哪里?我们是否应该建立新的证据标准,来应对技术对"真实"的重构?

更令人不安的是,如果夏的"不可知性"被最终确认,这对中华文明五千年的叙事意味着什么?

当二里头无法被确凿地命名为夏,我们是否准备好接受一个"没有夏代"的早期中国历史?

或者,夏的真相远比我们想象的更复杂——它可能是一个被后世理想化的政治符号,一个需要王朝更替叙事的"必要假设",一个埋藏在时间深处的、永远无法被完全破解的密码?

1959年的那个初夏,徐旭生挖出二里头遗址的瞬间,他触碰到的是一个真实存在的古代社会。

但当他将这个遗址命名为"夏墟"时,他或许已经在证据与想象之间,划下了一道至今仍在延伸的认知边界。

这道边界提醒我们:历史的最大魅力,不在于给出答案,而在于它永远有能力提出新的问题。

在二里头第三期文化层那细腻的夯土中,在绿松石龙形器那神秘的眼眸里,在文献与考古永远无法弥合的裂隙深处,夏文化之谜真正的价值,或许正在于它迫使我们反思——我们以为自己知道的,和我们真正能够知道的,究竟有多么遥远的距离。

而这个问题,将伴随中国考古学走向更远的未来。