本文参考历史资料结合个人观点进行撰写,文末已标注相关文献来源。

(太祖改革)

在军事方面,赵匡胤下了很大的功夫。

后人说他重文轻武,实在是有点冤枉他老兄。

我们知道,宋朝建立之后,军队主要分为四种,一种是禁军,一种是厢兵,一种是乡兵,一种是藩兵。

厢兵是地方军队,驻扎在州府地区,主要的来源方式是招募。

乡兵是县乡军队,属于地方民众武装,平时种地务农,不忙的时候则参加训练,一般情况下也很难直接参与战斗,大部分都是修城墙,运粮食这种工作。

藩兵比较特殊,这是北宋在西北地区组建的特殊兵种,怎么说特殊呢,因为大部分是由羌人来担任的,他们的作战目的也较为明确,主要就是用来防备西夏。

这其中,最最精锐的当然还是禁军,因为这是赵匡胤本人能直接控制的力量,是保护京师,遏制兵变的最中坚的精锐,肯定是不容有失的。

那么在选拔禁军这一块,赵匡胤就非常的慎重,他要求禁军士兵得是琵琶腿,车轴身,身高最低也得一米七。

把全国的优秀青年都集合起来之后,赵匡胤还亲自检阅,亲自训练,您想想宋太祖本身就是个练家子,太祖长拳配上盘龙棍练的飞起,他调教出来的兵,那战斗力能不强吗?那必然是非常强。

包括禁军的工资啊,福利待遇啊,都是整个朝廷里最高的。

赵匡胤如此栽培禁军的意义,就是为了要拱卫皇帝的安全,以及皇帝的军事指挥权。

除了步军,太祖还训练过水军,中原旱地,闲着没事儿练什么水军?当然是为了对付南方的割据政权,尤其是南唐,仗着自己有长江之天险,并不真心臣服北宋,说白了还是欺负北宋没有精锐的水师部队。

为此,太祖让人在开封的朱明门凿池,引入蔡水,这样就有了在水上练兵的环境,有了环境之后,太祖还专门发动朝廷,制造了几百艘楼船,配备水兵,称之为水虎捷,这可以说是古代历史上少有的水上特种部队了。

说完军事,我们再来聊一聊太祖对经济的治理。

那说到民生经济,国家大计,绝对绕不开治理黄河。

黄河,是母亲河,可也是一条害河,历史上曾经多次泛滥决堤,黄河之灾情,可以说是历代中原王朝的心腹大患。

离黄河流域比较远的,您可能觉得我这是危言耸听,但当您亲眼见到黄河的奔流咆哮,才能体会到自然的威力。

(治理河患)

从五代到宋初,黄河时常决堤,改道也很频繁,那时候打仗又打的厉害,纯属是雪上加霜,严重的破坏了农业生产和老百姓的生命财产安全。

太祖即位之后,马上他就开始修筑堤坝,而且不光修,皇帝还大规模的植树。

现在我们都知道防洪治沙要多种树,可毕竟当时那是古代啊,这个想法简直是创造性,种树不仅能加固堤岸,等到汛期的时候,树木可就是用来抢险的木材,这是非常具有远见卓识的一步操作。

治理黄河是皇帝要求的常例,每年的正月,二月,三月是朝廷规定的固定堤坝例修期,有专门的单位来负责,而且还有巡查制度,你不修,到时候被发现了就收拾你。

这就改变了以往只有到出事儿了才补救的被动模式,形成了常态化,防患于未然的治理制度。

水平不是黑的,功绩不是吹的,赵匡胤在位十七年,基本上黄河水灾也就一年一次,而且从来没有酿成过大灾,这说明太祖的治理是卓有成效的。

除了黄河,太祖还对汴河,蔡河等主要河流进行了修理。

这些河流中,特别是汴河,是连接黄河,淮河与长江的漕运主干道,《宋东京考》中说:

惟汴水横亘国中,首承大河,漕引江湖,利尽南海,半天下之财赋,并山泽之百货,悉由此路而。

皇帝保证汴河的畅通,就是保障京师开封的物资供应,而且便利的水运网络可以极大的降低运输成本,对商业经济有帮助,对农田灌溉也有好处。

太祖还非常的重视农业,他大量的减轻徭役和赋税,为农民创造了休养生息的时间,但是对地方藩镇他可不惯着,皇帝曾经说:

租税专卖收入,除地方支用外,一律运往京师,地方不得占留。

翻译过来的意思就是,地方上的财政收入和赋税,绝大部分都要上缴朝廷,不允许存留占有。

我们思考一下,唐末五代的地方节度使们之所以能够独霸一方,和中央朝廷抗衡,大体上就是俩原因,一是他们有私兵,牙兵,这是只从听他们调度和指挥的武装,二就是因为他们的财政体系是独立的,赋税他们不给朝廷。

杯酒释兵权解决了第一个原因,而经济改革则解决了第二个原因。

有钱是男子汉,没钱是汉子难啊,经济命脉只要把握住了,地方割据,不足道尔。

说完经济,再聊文化。

文化是什么呢,绕不开的就是科举制度。

(科举)

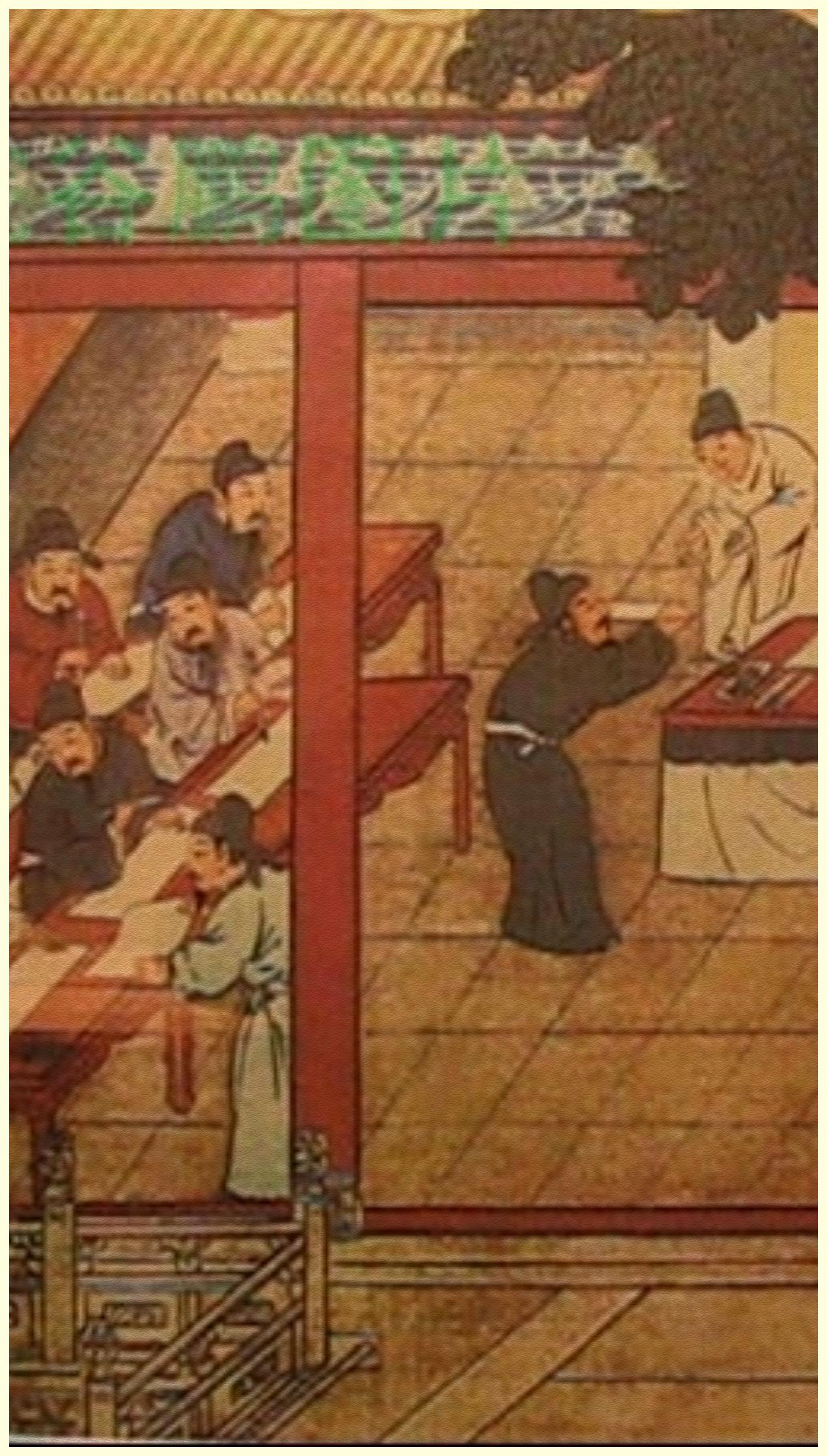

隋唐时期就有科举制度了,这个我们就不聊了,大家或多或少都了解,我们这里主要讲一下太祖对科举制度一些很有亮点的改革。

第一,太祖发明了锁院制度,就是考试期间,考官不允许和外界进行联系,目的是为了防止泄题,或者拉关系走后门。

第二,太祖发明了弥封制,就是把试卷的名字全都盖起来,在阅卷的环节实现了盲审,这样考官就没有办法根据考生的姓名,籍贯等信息,进行暗箱操作和舞弊。

第三,配合弥封制,太祖增设了誊录制度,考生考过的试卷,由专人重新用统一的笔迹誊抄一遍,这样不仅名字你不知道,字迹上你也判断不出来,你也难以在试卷上留下特定的记号。

第四,决定谁被录取,谁不被录取的权力,由考官转为皇帝亲自决定,这叫做所有人都是天子的门生,彻底的将人事权力收归于上,所以北宋时才会殿试常设嘛。

第五,太祖还很有人文精神,对于那些多年科举却没能取得功名的,皇帝还发安慰奖,也把它们纳入体制内,给他们一些微不足道的官位来做。

当然这个事情是有利有弊的,在皇帝看来,他这样的行为是用来笼络天下读书人,特别是那些屡试不第的文人的。

想必宋太祖也是听说过黄巢这号人的,他也担心这些仕途上失败的文人会心怀怨望,成为社会不稳定因素,所以他才通过这样的方式,向全社会传递了一个重要的信息:别起义,别造反,别整事儿,你要坚持科举,总有出头之日。

这是在巩固统治基础。

但是,统治基础是巩固了,却也直接导致了冗官的问题,大量没有真才实学的人通过这个途径进入了官僚系统,你要给他们发工资,这就是财政负担,你给他们活儿干,他们未必干的好,这就降低了官僚队伍的整体素质,宋朝积贫积弱,正有此因。

不过总体来说,宋初的科举改革还是一场较为深刻而成功的制度革命,它造就了后来宋代文官政治的辉煌,也对之后一千年的政治与社会结构产生了巨大的影响。

太祖还修订过法律,北宋年间主持编订的《宋刑统》是古代历史上第一部刻板印行的法典,意义深远。

皇帝重视藏书,他执政年间,光是官府藏书,就有八万卷,皇帝还发展外交,和辽朝,北汉,西夏,大理,甚至东南亚地区都有来往。

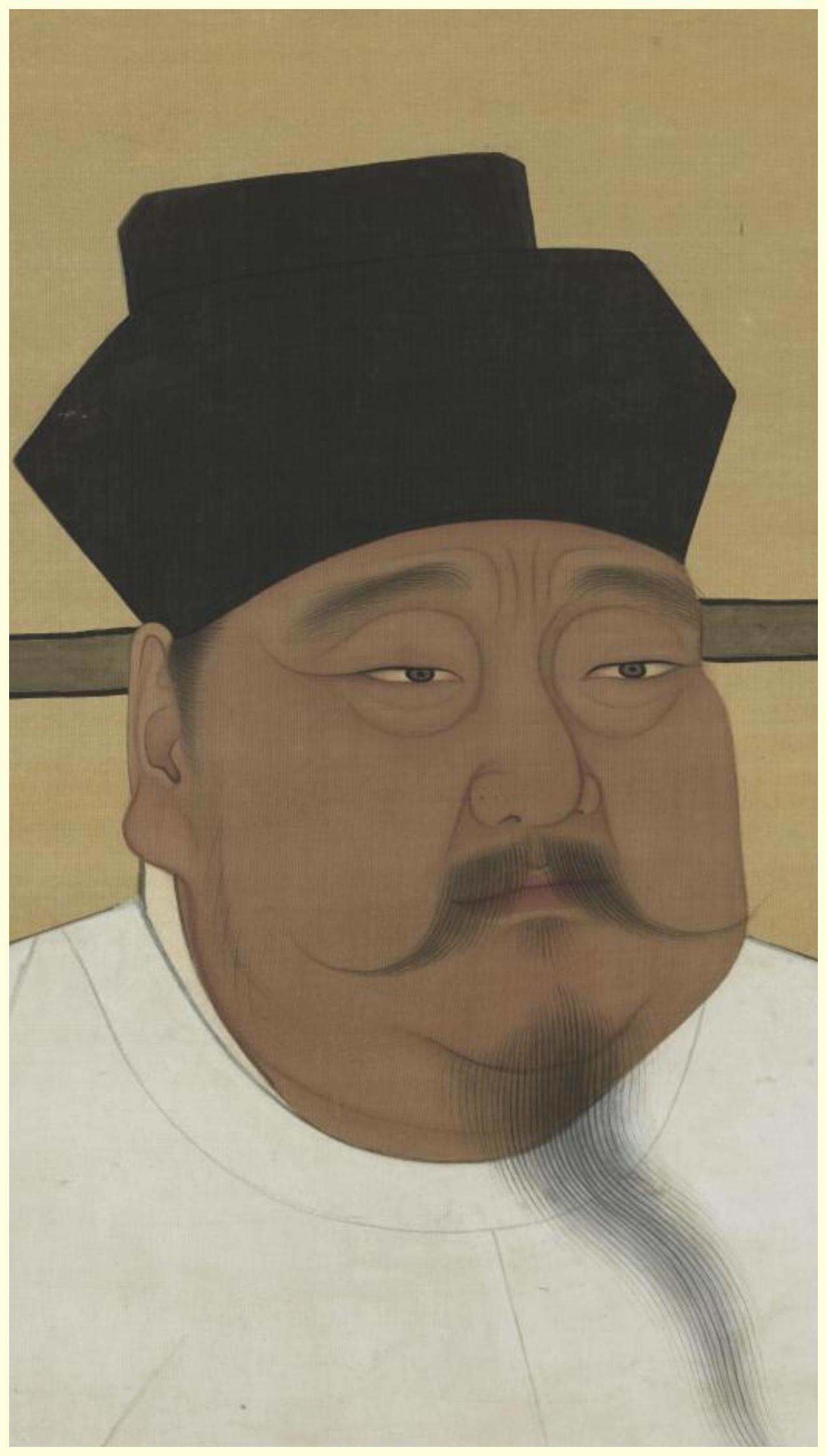

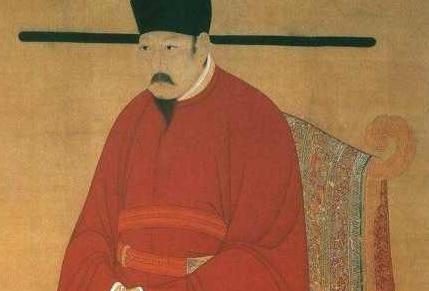

清朝的乾隆皇帝,我们都知道,他为人自视甚高,很挑剔,自封十全老人,认为自己是古往今来最优秀的皇帝,无人能及,他也时常评论历史,可以说对古代的很多皇帝和人物都是严肃批评,甚至有点恶语相向,但对宋太祖,乾隆却留下了这样的评价:

吾于开创之君,独以唐太宗、宋太祖为不可及焉...而规模之正,则又过之矣。

以我看来,开创基业的君主中,只有唐太宗和宋太祖是他人难以企及的,而在某些方面,太祖又超过了太宗。

连乾隆这么挑剔的人,都如此评价宋太祖,含金量自然不必多说。

那当时的人们呢?宋朝时人管宋太祖也叫做宋艺祖,就是字面意思,意思是他多才多艺。

(宋太祖赵匡胤)

太祖懂军事,有武力,好文化,爱读书,简直是文武全才。

和那些崇尚空泛,醉心于儒家道德的君王不同,赵匡胤执政的重点在于解决五代十国留下的具体的烂摊子,骄兵悍将,地方割据,经济凋敝,而且他解决的都挺好,这是一种摒弃幻想,直面问题,追求实效的强悍现实主义精神。

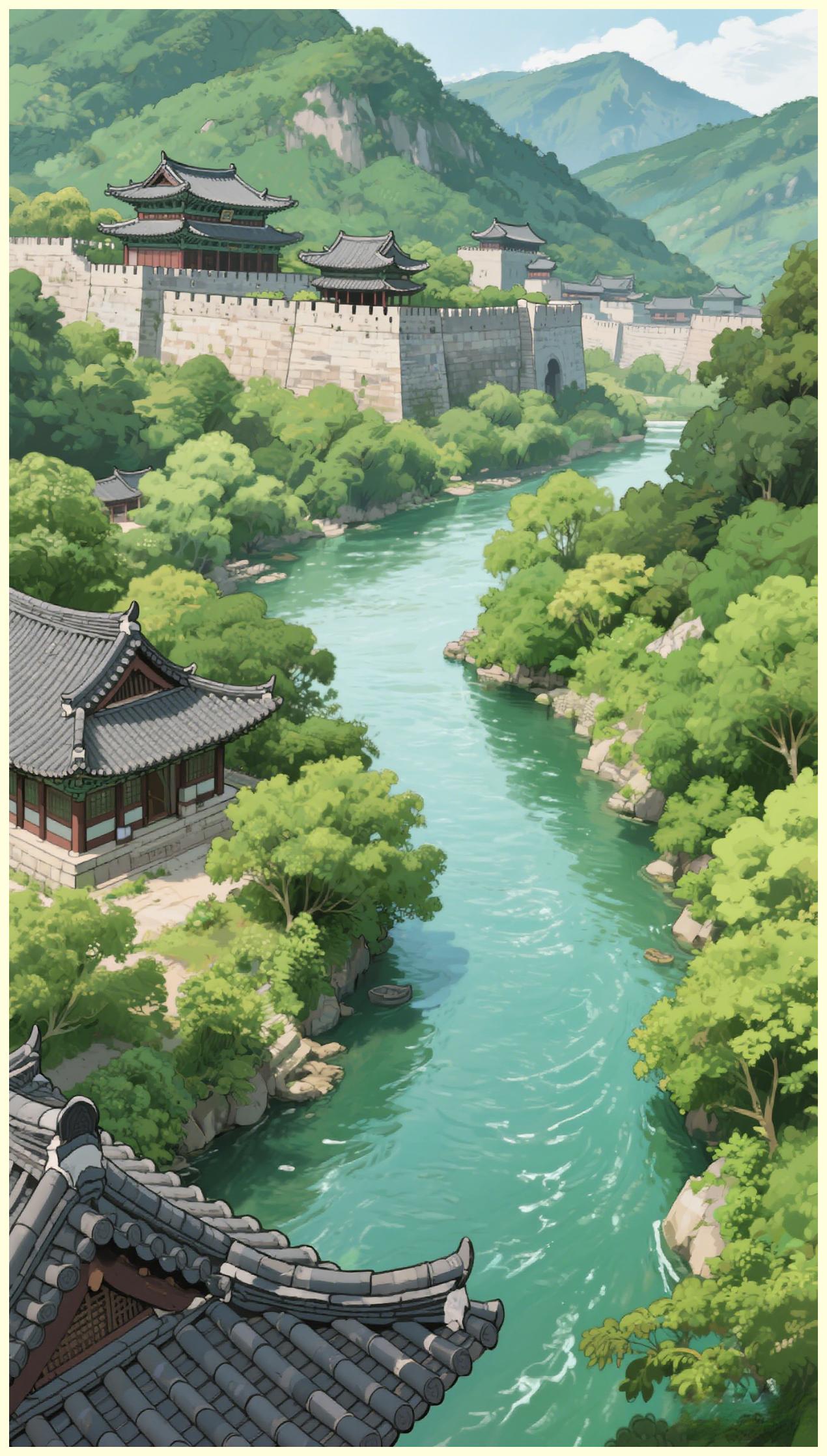

当我们俯瞰十至十一世纪的中国,会发现赵匡胤像一位精于榫卯的匠人,把唐末解体的版块重新嵌合成有机整体,尽管这个结构因过度强调制衡而渐失弹性,可彼时彼刻,昔年昔日,整个天下已经舒展在赵匡胤的眼前。

前进吧,赵匡胤,曾有无数人走在和你一样的道路上,朱温,李存勖,石敬瑭,太多太多风流人物,他们也曾被历史的聚光灯照亮,却都如流星般划过天际,他们都没能走到最后。

苔径留痕,秋雨辞柯。

客踪急,驿马烟蓑。

遥峰乍破,记省蹉跎。

是云遮眼,嶂遮路,雾遮河。

岫云偎霞,残叶封酡。

掠空山,孤影如何?

寒泉终越万重峨。

似故人眉样,旧年心诺,

笑问青螺。

你与他们同担责任,你与他们共享失落,历史会记住他们,历史也会记住你,是你,将“分裂”这个五代的常态,变成了华夏大地上一个亟待被解决的,可以解决的问题。

前进吧,这是属于,你的时代。

参考资料:

《宋建隆重详定刑统》

《续资治通鉴长编·卷四》

黄晓巍.宋太祖撤坐故事与五代宋初朝礼改革.中国史研究,2024

薛逸飞.法制之“常”与“变”:宋太祖法律思想初探.苏州大学,2023

评论列表