“第17次!刚收好的彩虹杯又被他一个个掏出来,排成歪歪扭扭的火车。”

如果你家也有个1~3岁的“复读机”,一定懂这种崩溃:宝宝像着了魔似的重复同一个动作、同一本绘本、同一首“两只老虎”。别急着制止,这不是熊孩子故意气你,而是大脑在“偷偷升级”。今天这篇,我们就用“妈妈听得懂”的话,拆解“重复”背后的成长密码,再给你5个不吼不叫的应对妙招,让陪玩从煎熬变享受。

【一、重复=大脑在“刷题”】

1. 突触 pruning——越用越灵光

宝宝出生时大脑神经元连接是成人的2倍,但效率低。每一次重复,都在告诉大脑:“这条线路常用,留下!”于是不常用的突触被修剪,常用的被髓鞘包裹,信号传导速度提升100倍。简单说,他在给自己“布线”。

2. 预测带来安全感

心理学实验发现,当15个月大的宝宝听到“意料之中”的儿歌旋律时,大脑奖励中枢会亮——就像大人猜到剧情暗爽一样。重复让他们获得“我能预测世界”的掌控感,焦虑自然下降。

3. 从“知道”到“做到”需要300次

蒙台梭利观察到,孩子掌握“三指捏”这个动作平均需要300次重复。你以为的“无聊”,其实是肌肉记忆在偷偷加载。

【二、不同年龄,重复的核心任务】

0~1岁:感官重复——“这是什么?”

反复拍水、撕纸,是在收集“触感数据库”。

1~2岁:动作重复——“我能让这事发生!”

连续开关门、按电灯,验证“因果”。

2~3岁:序列重复——“能不能再快一点?”

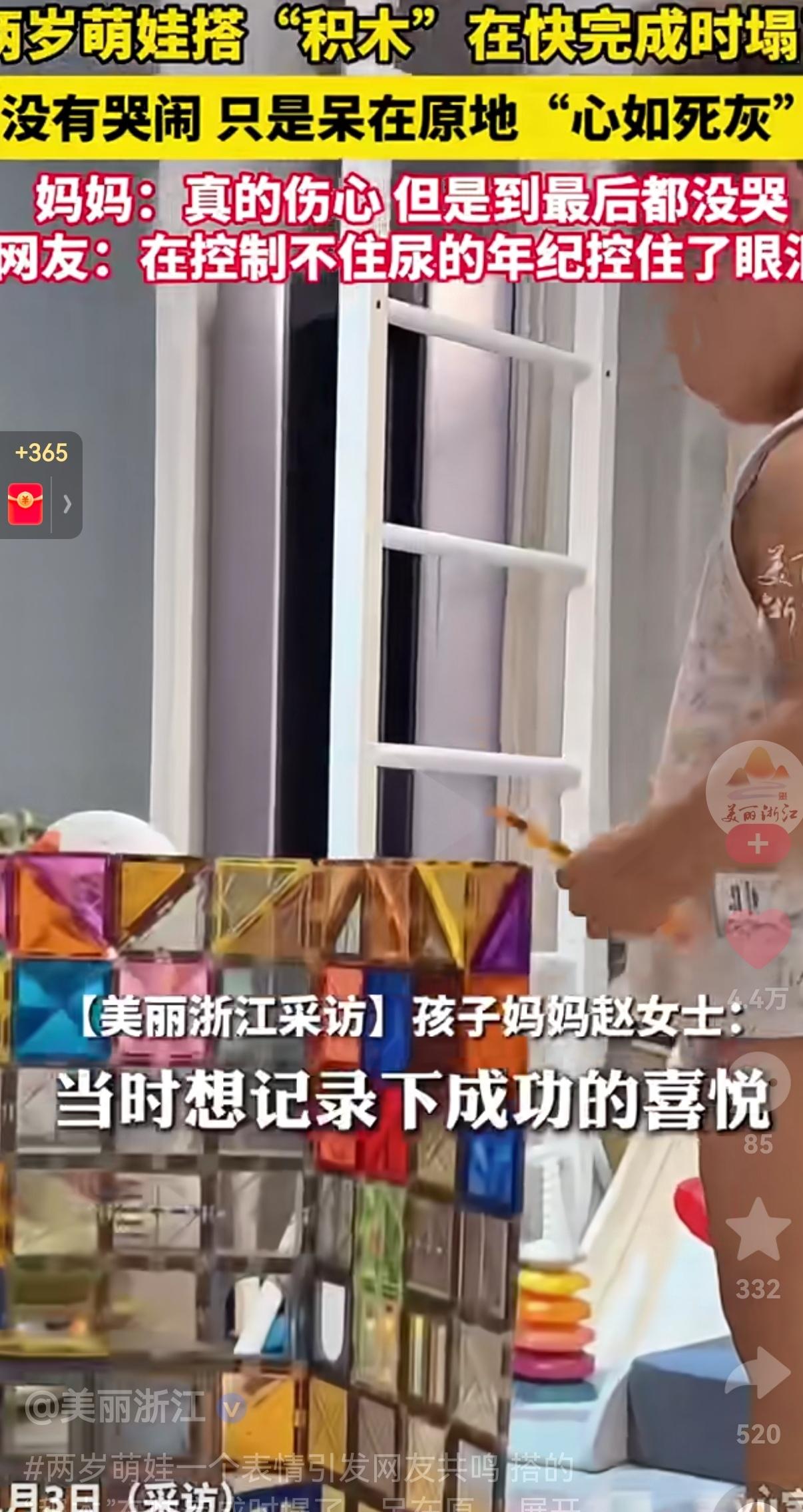

把拼图拼好又拆掉,是在优化步骤,追求“更高效路径”。

3岁+:社交重复——“为什么别人和我不一样?”

同一本绘本讲100遍,是在用你给的“台词”做社交彩排。

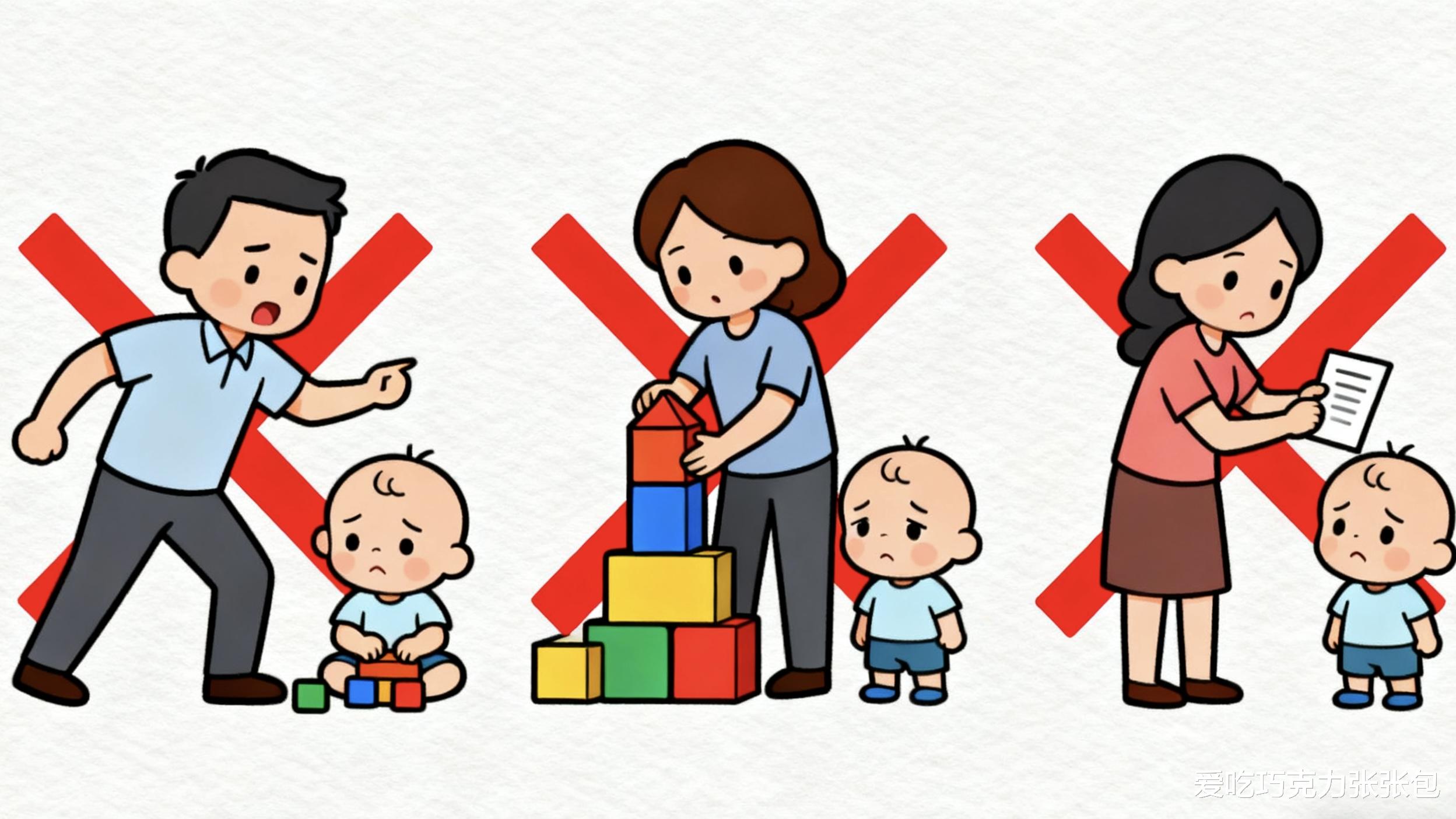

【三、家长常踩的3个坑】

坑1:打断

“别倒了,水洒一地!”——打断了因果实验,等于把“科学家”赶出实验室。

坑2:代劳

“妈妈帮你搭,你看这样更快。”——剥夺了他发现问题的机会。

坑3:贴标签

“你怎么这么固执!”——重复≠性格缺陷,只是成长需求。

【四、5个“不吼不叫”陪玩策略】

1. 环境微调法

把积木换成“新皮肤”:今天加一辆小车,让他用旧技能玩新剧情,既满足重复,又注入新鲜感。

2. 角色对调

“这次宝宝当老师,教妈妈怎么排火车。”让他把重复动作转化为语言表达,语言区一起点亮。

3. 限量供给

杯子只给5个,彩虹塔只给3层,数量可控,收拾难度下降,你的情绪先稳住。

4. 时间可视化

用沙漏或计时器,“等沙子漏完,我们就去洗澡”,给宝宝可预测的结束点,减少对抗。

5. 升级挑战

当他能把8块拼图秒拼完,偷偷加一块“同款不同色”,难度+1,重复自然过渡到“进阶练习”。

【五、给妈妈的“情绪急救包”】

• 3秒深呼吸:心里默数“1、2、3”,给大脑一个“从哺乳脑切换到理智脑”的机会。

• 录音机法:把手机当成“树洞”,录下“我好烦”,说完立刻删,情绪有了出口。

• 20分钟“妈妈专属时间”:每天固定一段“不陪娃、不洗碗、不回微信”的真空,哪怕只是泡脚刷短剧, recharge 效率爆表。

最后

下次再看到满屋狼藉,请在心里默念:“这不是捣乱,这是大脑在写‘作业’。”

等他终于把最后一块积木稳稳搭好,抬头冲你咧嘴一笑,你会发现——

原来所谓“成长”,就藏在第101次重复里。而你陪他走过的每一次“无聊”,都会在未来某一刻,变成他自信闪闪的底气。