在农业生产中,作物的生长发育与抗逆防病能力,都依赖于体内激素的动态平衡。生长素调控根系发育,细胞分裂素延缓叶片衰老,脱落酸帮助植物应对逆境胁迫……这些激素如同精密的“信号兵”,协同指挥着植物的生命活动。而生物刺激剂,作为近年来农业领域的“新星”,虽不是激素本身,却能通过多重机制,精准调节植物激素平衡,成为助力作物优质高产的重要工具。

一、概念辨析:生物刺激剂 ≠ 植物激素

明确区分这两个概念至关重要。植物激素是植物自身合成的微量有机物,如生长素(IAA)、细胞分裂素(CTK)等,它们作用专一、剂量敏感,过量使用易引起作物徒长或畸形。

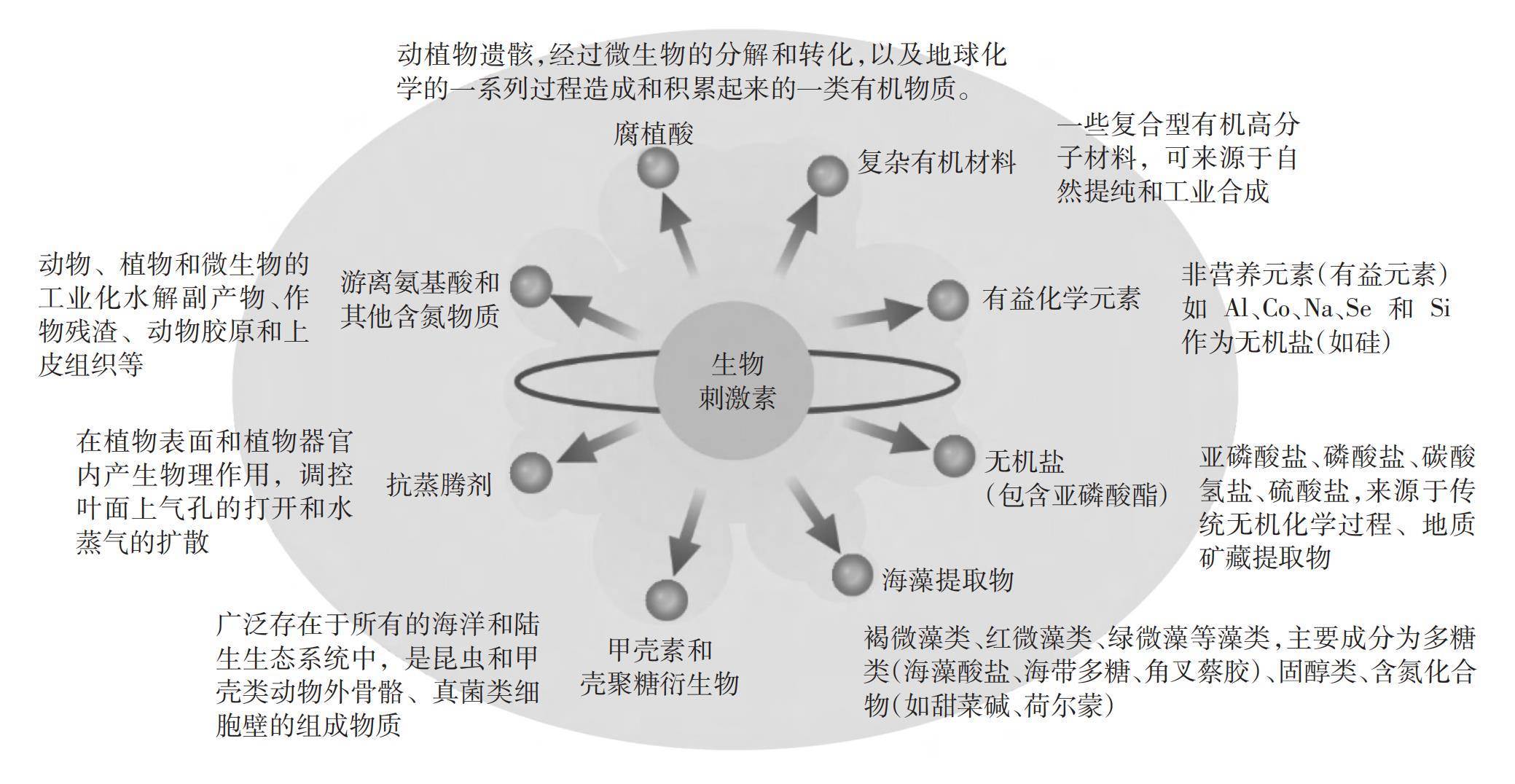

而生物刺激剂属于外源添加物质,常见类型包括海藻提取物、腐植酸、氨基酸和微生物菌剂等。其核心作用不是直接替代激素,而是通过间接干预,激活植物自身的激素调节系统,具有更高的安全性和更广的作用谱。

二、五大机制:生物刺激剂如何调控激素平衡?

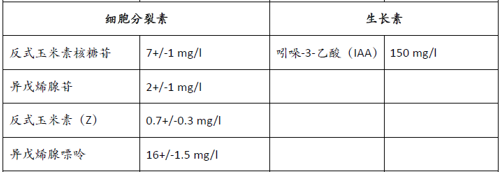

直接补充:迅速弥补激素缺口在作物关键生育期或遭遇逆境胁迫时,内源激素合成常显不足。部分生物刺激剂含有天然激素或其类似物,可迅速补充。例如,褐藻提取物中含细胞分裂素(CK)和赤霉素(GA)类似物,水稻苗期喷施后可缓解低温引起的“僵苗”;根瘤菌分泌的吲哚乙酸(IAA)能直接刺激大豆根系发育,增强固氮能力。

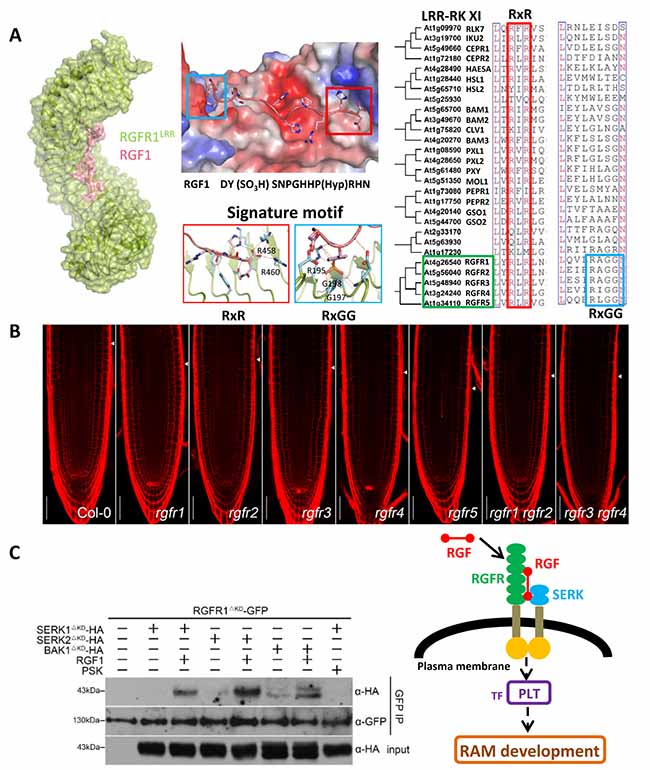

信号转导:放大激素作用效应激素需与受体结合才能激活下游信号通路。生物刺激剂可增强信号传导效率,提高植物对低浓度激素的敏感性。多肽类生物刺激剂(如RGF)与玉米根系RGFR受体结合后,激活MAPK信号通路,即使IAA浓度仅为常规的60%,仍可显著促进侧根发育;水杨酸前体(如苯甲酸)能诱导NPR1蛋白入核,放大SA信号,使草莓对霜霉病的抗性提升50%。

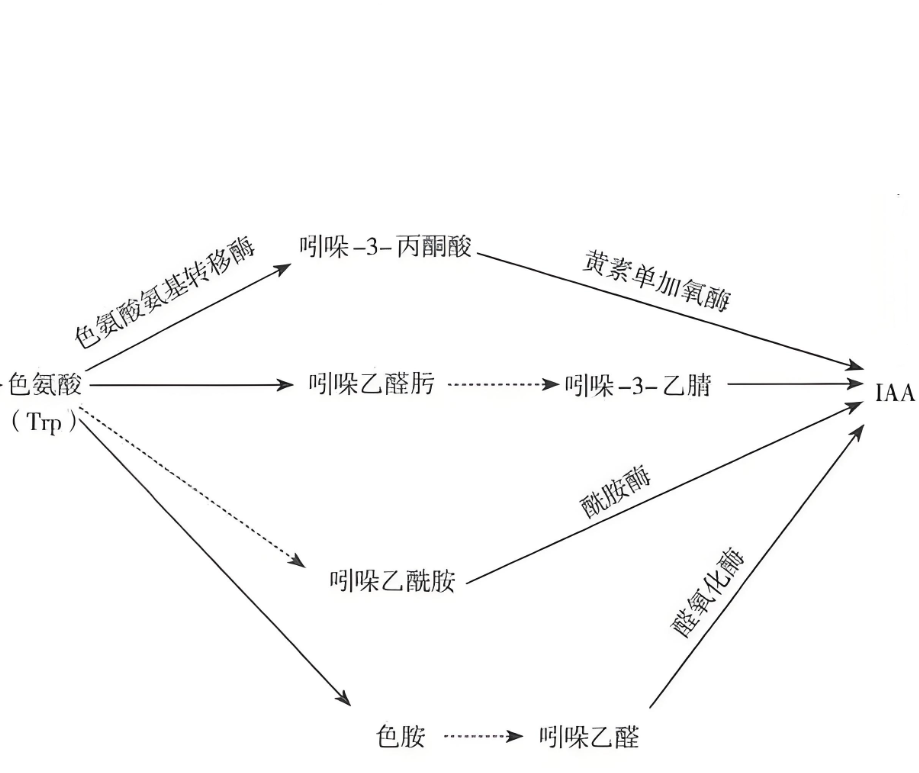

代谢调控:延长激素作用时间植物通过降解酶分解多余激素以维持平衡。生物刺激剂可抑制相关降解酶活性,延长激素有效作用时间。黄腐酸能抑制生长素氧化酶(IAA oxidase),减少IAA降解,使西瓜育苗期根系IAA半衰期从24小时延长至48小时;褪黑素类物质则抑制乙烯合成酶(ACS),减少草莓采后乙烯生成,延长保鲜期5–7天。

间接调控:优化激素作用环境养分胁迫或逆境干扰常破坏激素平衡。生物刺激剂可通过改善作物生理状态,间接维持激素稳态。解磷菌剂提升土壤有效磷含量,而磷是细胞分裂素合成的辅酶原料,磷充足时玉米根系CTK合成量可增加25%,延缓叶片衰老;硅肥在水稻细胞壁形成“硅质层”,减少干旱引起的活性氧积累,保护IAA结构,维持正常生长节律。

三、核心优势:为何生物刺激剂成为农业新选择?

相较于传统人工激素,生物刺激剂的调控更具“智能性”:它不强制改变激素水平,而是辅助植物根据生长阶段与环境变化,自主建立激素平衡。其作用往往涉及多个维度,可实现“促生长、抗逆境、提品质”的综合效果。例如,在干旱条件下,将海藻提取物(补充SA类似物)与腐植酸(抑制ABA降解)配合使用,既能增强脱落酸的抗逆信号,又能维持生长素的生理功能,帮助小麦实现“抗旱不减产”。

如今,生物刺激剂已成为推动农业可持续发展的重要工具。通过科学选用与合理搭配,不仅能减少化学农药与化肥的依赖,更能帮助作物在复杂环境中维持激素平衡,为实现粮食安全与生态保护的双重目标提供有效路径。