导语: 在大明王朝的权力棋局上,燕王朱棣战功赫赫,能力超群,像极了年轻时的朱元璋。然而,深谋远虑的洪武大帝,却在继承人的问题上划下了一道冷酷的界限:哪个儿子都可以考虑,唯独朱棣,绝对不行。这背后,并非简单的父子恩怨,而是一场关乎帝国命运的终极抉择。

洪武二十五年(1392年),大明帝国的天空塌了一半。太子朱标的突然薨逝,不仅让朱元璋痛失爱子,更让这个崭新王朝的继承序列,陷入了空前危机。

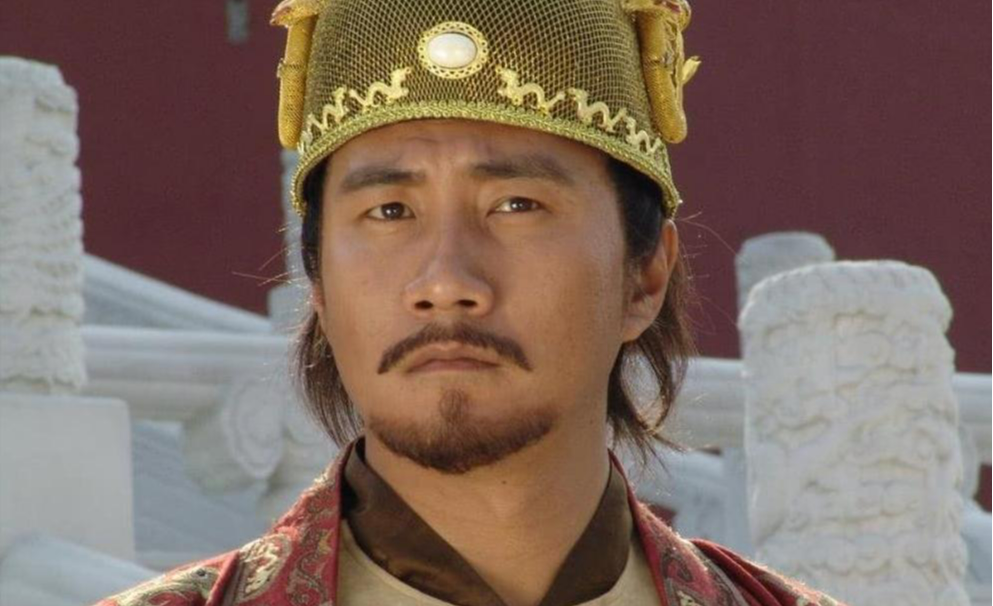

此时,在所有皇子中,有一人文韬武略,威望日隆,宛如星辰般耀眼——他就是镇守北平、屡破北元的第四子,燕王朱棣。

按常理,择贤而立,似乎是王朝最优解。但深究朱元璋的内心,我们却发现了一个近乎冷酷的真相:在朱元璋设计的帝国蓝图中,朱棣非但不是最优解,反而是最危险的那个选项。

一、帝国的根基:朱元璋为何死守“嫡长子”这条红线?

朱元璋白手起家,打造大明,他最深切的渴望,就是江山永固,朱家天下代代相传。历经元末乱世的他,坚信唯有严格遵循 “嫡长子继承制” ,才能从根源上杜绝皇子争权、手足相残。

朱标,不只是一个太子: 他是马皇后所出的嫡长子,是朱元璋倾注二十五年心血培养的接班人。他的身边,围绕着整个帝国最顶级的文官集团。他的存在,本身就是大明法统的象征,是维系朝廷与藩王、文臣与武将之间平衡的定海神针。

一旦“立贤”的口子撕开,后患无穷: 今天可以因为朱棣“贤”而废长立幼,明天其他皇子就会群起效仿,各自结党,“夺嫡”将成为每一代皇位更迭的诅咒。朱元璋必须用最决绝的态度,维护这条继承法的绝对权威。

二、危险的“贤王”:朱棣的能力,为何成了他的原罪?

朱棣的悲剧在于,他的能力太强了,强到已经与他“藩王”的身份严重错位。

他是一头雄狮,而非看门犬: 常年的塞外征战,塑造了朱棣果敢刚毅、雄才大略的个性。他镇守的北平,兵强马壮,俨然一个独立的小朝廷。这在朱元璋设计的“强干弱枝”的藩王体系中,是一个极其危险的信号。

朱元璋的悖论: 他分封诸王的本意,是让他们成为拱卫中央的屏障。但他最核心的要求,是中央必须绝对强大。而朱棣的存在,使得北平这个“枝”过于粗壮,反而威胁到了南京这个“干”的生存。朱元璋晚年已开始着手削弱藩王兵权,其中最深层的防范对象,就是燕王。

三、情感的抉择:在儿子与孙子之间,朱元璋的私心与远见

朱标之死,改变了所有人的命运。

对朱标一脉的补偿心理: 将皇位传给皇太孙朱允炆,是对死去的爱子、对发妻马皇后最深切的告慰。这不仅是法理的选择,更是一个老人、一个祖父的情感执念。

对朱棣的深刻不信任: 跳过所有成年儿子,直接扶立孙子,这个举动本身就是对朱棣最明确的警告。朱元璋为朱允炆留下的,是一个被“拔光刺”的朝廷(通过蓝玉案等清洗功臣),他宁愿把江山交给一个仁弱的孙子,再用自己的方式为他铺平道路,也不愿交给一个他无法完全掌控、可能颠覆其所有政治布局的强势儿子。

结语:稳定压倒一切的残酷算计

最终,朱元璋做出了一个开国皇帝的政治决断:他宁愿要一个在既定规则下平稳运行的“弱主”,也绝不能接受一个可能打破所有规则、带来巨大不确定性的“强主”。

在他心中,朱棣就是那个最大的“不确定性”。选择朱棣,意味着他毕生构建的宗法制度、政治蓝图可能被全盘推翻。这是他绝对无法容忍的。

于是,历史留下了最沉重的叹息:这位算尽一切的洪武大帝,为他挚爱的孙子扫清了道路上的一切障碍,却唯独忘了,他亲手培养出的最像自己的那个儿子——朱棣,本身就是这条继承之路上,最巨大、也最无法被清除的那道障碍。

靖难之役的烽火,与其说是朱棣的逆袭,不如说是朱元璋那看似完美、实则脆弱的帝国设计,在一次最残酷的压力测试下,轰然崩塌的必然结果。