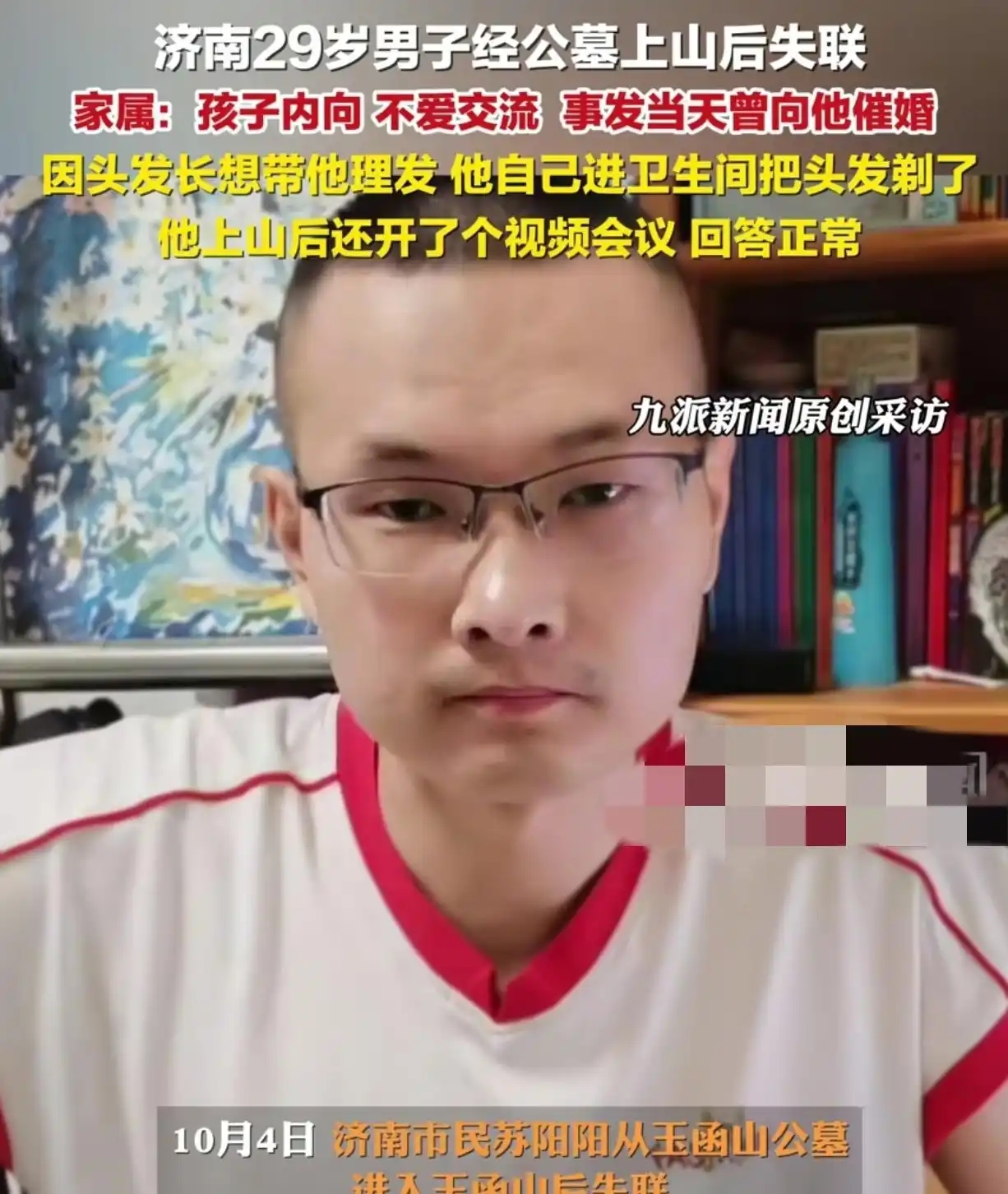

29岁济南小伙苏阳阳的失联事件,牵动了无数人的心。一个29岁的青年,在寻常的午后进入玉函山后与外界失去联系,留给家人无尽的担忧与谜团。据媒体报道,失联前他曾因母亲催婚而自行剃光头发,这一细节令人揪心。这起事件,不仅仅是一则寻人启事,更像一记沉重的警钟,敲响在社会大众的心头:现代社会的心理压力,已经无差别地笼罩在从青少年到已步入社会的青年群体之上。

在许多人的传统认知里,苏阳阳这个年纪的青年,应当是社会的支柱,充满活力与韧性。他可能毕业于不错的院校,肩负着工作的重任。然而,正是这些看似“理应坚强”的群体,在快节奏、高期望的现代社会里,独自承受着来自工作、婚姻、金钱与社交的多重压力。当这些压力无法通过有效的途径进行疏解,当内心的痛苦因“羞耻感”或“不被理解”而缺乏沟通,再坚固的堤坝也可能出现裂痕。一时的精神崩溃,就可能让人走向我们不愿看到的极端。

对此,济南纳川心理疏导基地的心理专家明确指出,必须打破“心理问题等于脆弱”的陈旧观念。心理疏导与保健绝非少数人的需求,而是每个人都应具备的“生命技能”。提高抗压能力,并非要求我们变成无坚不摧的超人,而是要学会在压力袭来时,有能力识别自己的情绪,有方法进行自我调适,有勇气向外寻求帮助。

这需要我们从两个层面共同努力:

其一,个人层面,要主动为心灵“减负”。 学会正视自己的负面情绪,不将其视为失败或耻辱。可以通过培养兴趣爱好、坚持规律运动、与亲友坦诚交流等方式,为压力找到健康的出口。关键在于意识到,“求助是强者的行为”, 当自我调节失效时,寻求专业心理帮助是最明智、最负责的选择。

其二,社会与家庭层面,要营造包容与支持的环境。 家人应成为最稳固的后盾,而非额外的压力源。多一分倾听,少一分指责;多一分理解,少一分苛求。社会应继续大力普及心理健康知识,让心理疏导像治疗感冒一样平常,消除其污名化标签。

我们祈愿苏阳阳能够早日平安归来。同时,更希望他的经历能成为一个转折点,唤起全社会对青年心理健康的深层关注。预防永远大于补救,及时的心理疏解与支持,或许就能避免下一个悲剧的发生。为心灵筑起一道坚固的“防火墙”,是我们能给予自己和所爱之人最宝贵的礼物。