那天的海风刮得脸生疼,我站在甲板上,望着深不见底的海水,胸口莫名发闷。这片海域到底吞噬了多少不为人知的故事?为什么时隔一百多年,每一次来到刘公岛,我总能感受到一种沉重得让人喘不过气的氛围?

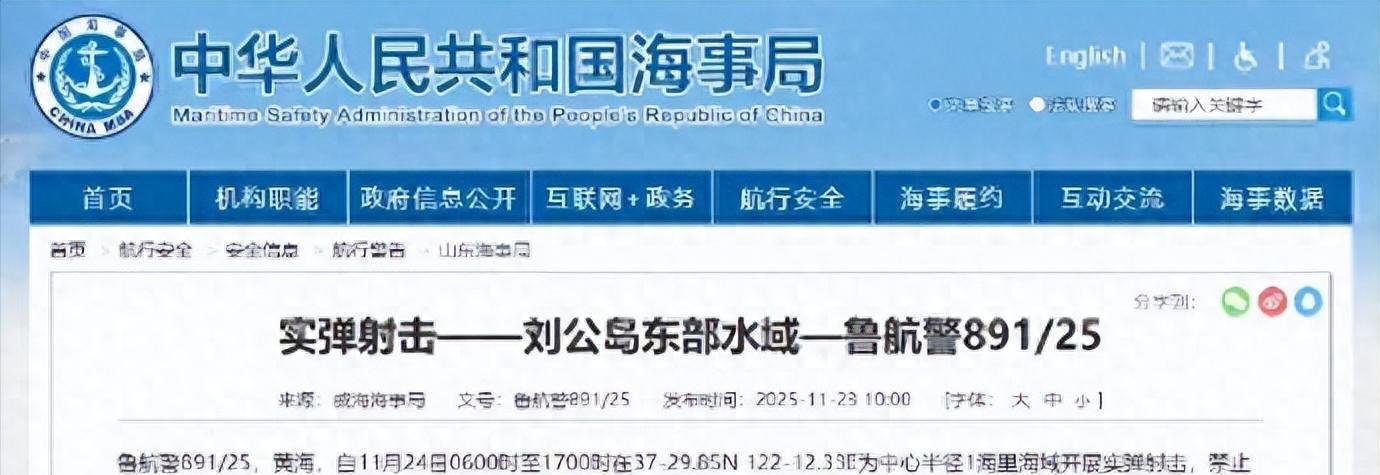

说实话,我本来只是想来威海散散心的。谁曾想,刚到就碰上这么个"惊喜"——威海海事局的一则通告,编号"鲁航警891/25",简单粗暴地宣布:11月24日,黄海某海域要"关门打狗",从早六点到晚五点,整整十一个小时,禁止任何船只靠近。我随手画了个圈,好家伙,正好圈在刘公岛东边。这个地方选得,啧,真是讲究。

话说回来,你可能会问,不就是次实弹演习嘛,至于这么小题大做?但如果你知道这片海的历史,恐怕就不会这么想了。这里每一朵浪花,似乎都在无声地诉说着什么。

本来想简单说说威海有多美,但后来发现,不提那段黑暗的历史,根本无法理解今天的威海。1894年,光绪二十年的冬天,那时候的人们大概做梦也想不到,他们以为固若金汤的威海卫,竟然会成为北洋水师的葬身之地。

"亚洲第一"舰队?现在想想,这称号真是让人哭笑不得。一支号称亚洲第一的舰队,最后却成了别人案板上的鱼肉。那年的冬天,比现在还要刺骨。日本人的舰队像条毒蛇一样封锁了海面,陆军从荣成登陆,绕到背后,把我们自己的炮台变成了瞄准我们的武器。讽刺吧?我们花钱买来的大炮,最后却对准了自己的军舰。

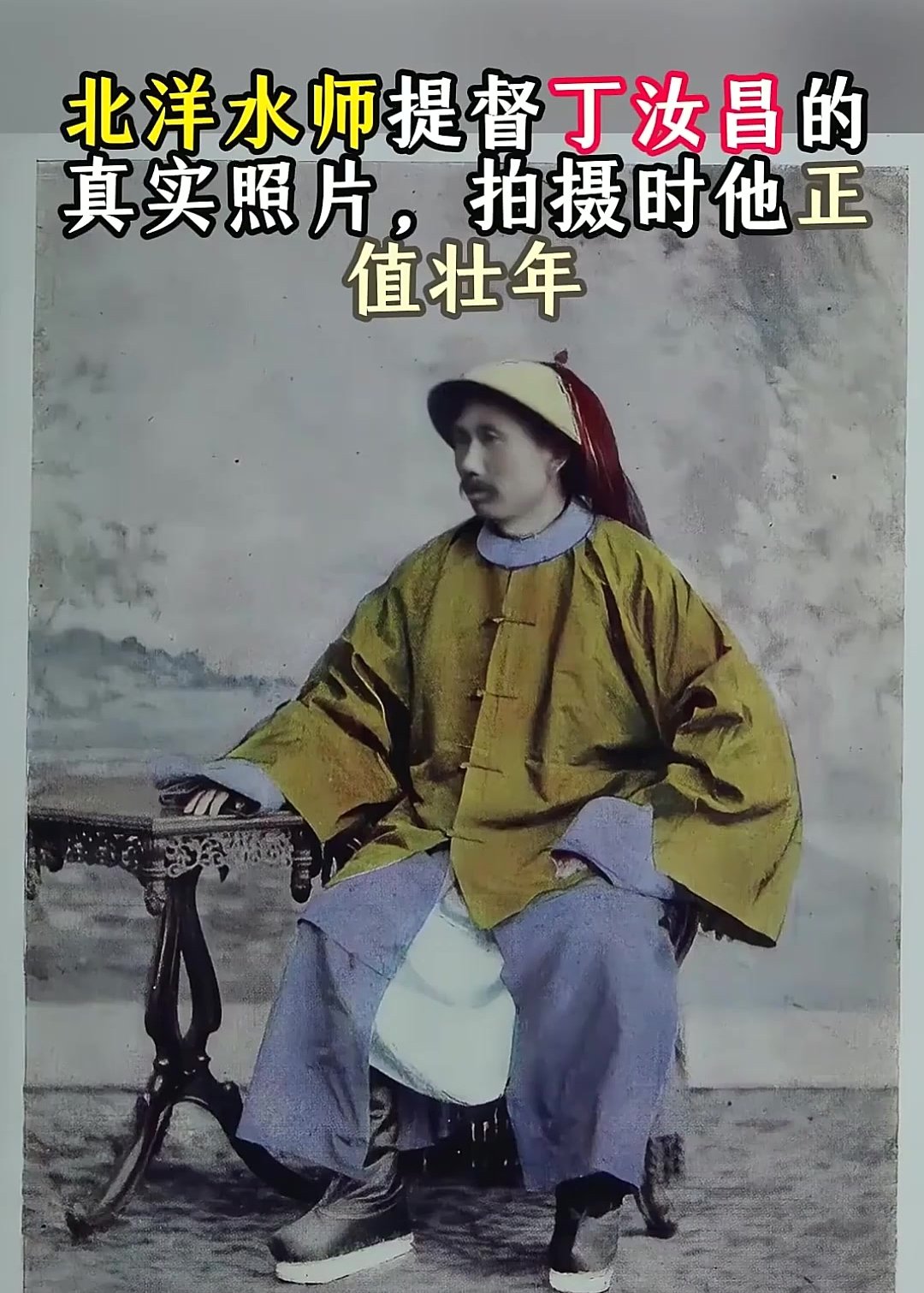

岛上的人眼睁睁看着这一切,却无能为力。粮食快吃完了,天空永远是灰蒙蒙的,只有敌人的军舰在视线里晃来晃去。丁汝昌,那位提督,一个真正的军人,他想守住这个国家,可是,他有心杀贼,无力回天。伊东佑亨的劝降信来了,告诉他投降可以保命。丁汝昌怎么回答的?历史没有记载,但我们知道他的选择——吞鸦片而死。用生命捍卫尊严,在那个年代,或许是唯一的选择。

结局是什么?刘公岛丢了,北洋水师没了,丁汝昌死了。还有那艘让人心痛的"镇远"号,我们花重金从德国请来的"神舰",最后成了日本人的战利品。他们拖回去,刷上自己的旗帜,到处炫耀。这种耻辱,刻在骨头里,过了一百多年,我们摸着还疼。

实不相瞒,当我站在那个"铁码头"前,我有点恍惚。锈迹斑斑的铁柱子站了一百多年,它见过清朝的龙旗降下,见过日本的太阳旗升起,现在,它看着五星红旗迎风飘扬。码头还是那个码头,但船完全不一样了。没有那些挨打的旧船,只有我们自己设计、自己造的新船。这种对比,太强烈了。我们在同一个地方摔倒,又在同一个地方站起来。这次,我们站得很直,很稳。

岛上有个博物馆,里面有一门从海底捞上来的克虏伯大炮,二十多吨重。炮身上全是坑,海水的痕迹。它不会说话,但我想它一定有很多话想说。光有武器有什么用?如果国家不行,武器再好也没用。这门炮当年没能挡住敌人,因为它背后是一个腐烂的朝廷。今天我们的火炮能响,因为它们背后是一个强大的国家。

那天的实弹射击,持续了十一个小时。说实话,我一开始还以为这不过是例行公事。后来才发现,这哪是什么例行公事?这是在和历史对话,用炮声回应一百多年前的屈辱。

你有没有想过,为什么偏偏选在刘公岛?为什么偏偏选在11月24日?这不是巧合,这是刻意为之。一百三十年前,这里是国耻开始的地方;一百三十年后,这里见证国家的复兴。这炮声是警钟,提醒我们勿忘国耻;这炮声也是战鼓,宣告我们不再任人宰割。

远处好像有人拿着望远镜在偷看,大概是附近好奇的渔民吧。密集的炮声就是信号,这不是演戏,这是决心。每一发炮弹都打得很准,每一发炮弹都代表我们的意志——维护国家主权,维护领土完整。

实话说,我站在那里,看着炮火映红海面,突然有种奇怪的感觉。如果那些沉睡在海底的先烈们能够听到这炮声,他们会不会感到欣慰?我们不再是那个被动挨打的民族了。我们有能力保护自己,我们能在自家门口打碎任何来犯之敌。

黄海还是那个黄海,风浪还是那个风浪。但规则变了。靠几艘船就能欺负我们的日子,一去不复返了。我们在刘公岛打实弹,我们在古战场磨练利剑。这种底气,不是吹出来的,是几代中国人拼出来的。

你觉得,一百三十年后的今天,我们终于可以告慰那些为国捐躯的先烈了吗?还是说,这仅仅是一个开始?