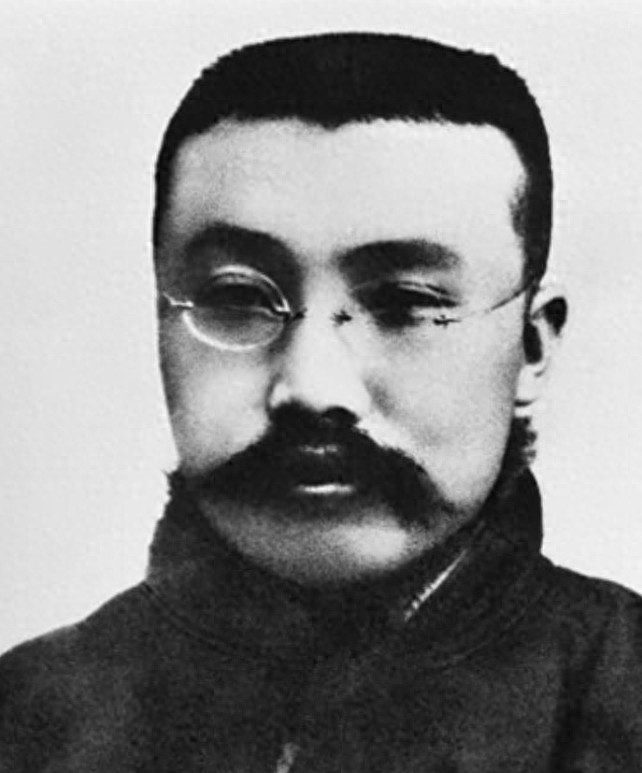

1947年初春的延安窑洞里,李葆华端着粗瓷大碗,和警卫员谈起父亲李大钊时,脸上没什么悲壮,只一句“革命还得接着干”,然后仰脖把高粱酒灌下去。那一口烈味,像是把北伐失败后的屈辱一并吞进胃里。从那年起,许多老同志就记住了一个细节——李家大少爷,酒量好得吓人,却从不因喝醉耽误公事。

北平变解放后,李葆华被派去华北财经办,白天忙文件,夜里拉着三五干部研究“苏北经验”。桌上必摆一壶二锅头,凡是坐下讨论,就得先碰杯。有人打趣,这种喝法迟早把身体拖垮。李葆华不急,淡淡回一句:“酒能暖心,人得办事。”言语不多,却把多年战火磨出的倔劲儿显露无遗。

1955年,中央调他主政安徽。大别山深处灾情频发,他跑遍二十多个县,足迹踏穿胶底鞋。基层干部回忆,那年冬天山里没旅社,大家围着灶台烤玉米,李葆华提着一壶土烧,边喝边问“今年亩产能冲到多少”。一线查看、当晚开会,第二天再上山——连轴转的日子练出惊人耐力,也让安徽人服气。

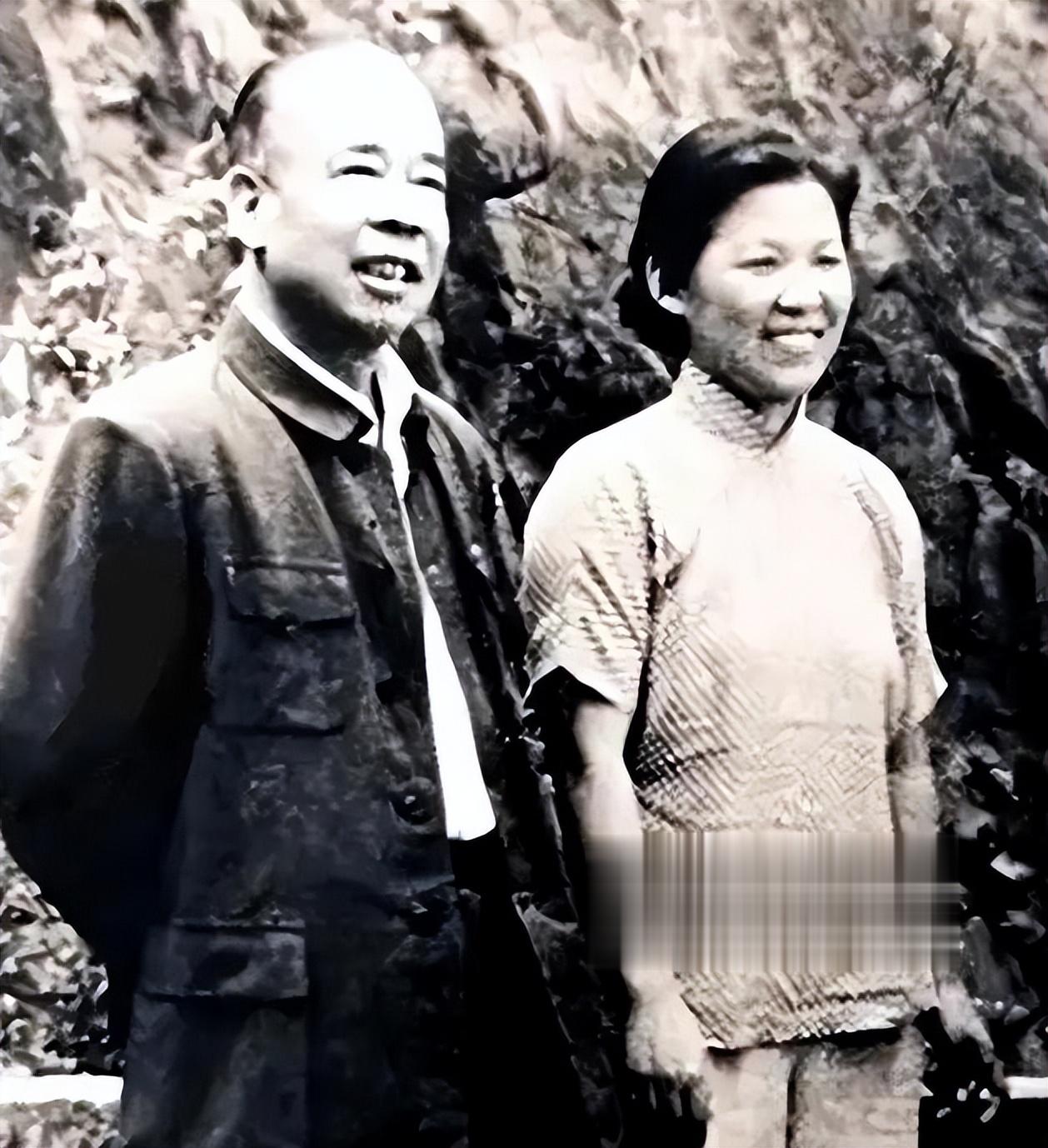

时间跳到1962年3月初,东海岸风大,华东局例会在南京召开。会议内容本就紧要,书记们到场齐全,气氛却不见沉闷。原因很简单:李葆华、江西一把手杨尚奎和杨尚奎的夫人水静,好久没见面。水静出身皖南,又在游击区摸爬滚打多年,她那句“咱们女同志也能端海碗”早传成佳话,酒量同样远近闻名。

会务结束,当地领导按惯例设宴。圆桌旁,菜还没下齐,掌声、笑语就先炸开。李葆华举杯向水静示意,瓷碰声清脆。有人起哄:“比比,谁先红脸?”一句话把气氛炒热。两位当事人互看一眼,笑而不语——杯里白酒翻涌,动作像走队列,一干就是一整杯。

敬一圈,众人见好事,接着往两人杯里添。桌面热闹,墙角的服务员都忍不住侧目。水静脸上挂着浅浅红晕,手却稳。李葆华原本肤色白,酒色一上来,好像落了层胭脂。十来杯下肚,他微微晃,水静却仍坐得笔挺。杨尚奎看出苗头,赶紧伸手按住妻子的酒壶:“再喝,老李下午还得赶火车。”一句嗔怪才算刹住车。

接近正午,工作人员扶着李葆华回客房休息。没睡多久,他就醒来,拍了拍额头,确定没有耽误列车时刻才松口气。车厢里,同行秘书半开玩笑:“书记,这趟可算没让咱安徽出丑。”李葆华笑道:“喝归喝,事归事。”他仰坐靠背,闭目养神,以免眩晕。

几周后,同一批干部在上海集中研究外贸问题。会场外的走廊,李葆华远远看见水静,先板起脸:“上次你猛灌,把我折腾坏了。”语气带着笑,但又像认真。水静扬眉:“我是陪家乡父母官,你敢不喝我敢不陪?”四周响起善意的哄笑,让紧绷的会务空气顿时舒缓。李葆华摆手:“这回改喝茶。”水静不服气地眨眼,却没再争。

边上的杨尚奎接茬:“要不是我拦着,你俩现在怕是得请卫生部救援。”调侃声中,三人观念一致:酒桌上可较真,岗位上更要较真。短短数语,却折射出干部之间的信赖与分寸。

李葆华后来调任轻工业部部长,又在全国政协分管经济工作,一路繁忙,却仍记得那场“南京酒局”——不仅因为酒,还因为酒局里对同志情分的珍惜。多年以后,他偶遇安徽老下属,对方说起那天的传闻,他摆摆手:“真正比的,是谁能多为老百姓做事,酒量算什么。”言尽于此,话题戛然而止,却把初心亮得透彻。