大河报·豫视频记者 侯冰玉 王雷雨

一个初中女孩,因在学校与同学发生矛盾,内心压抑了两个月,终于鼓起勇气向母亲倾诉,却换来一句:“为什么别人不这样,就你这样?”

这句话像一把利剑,刺穿了她最后的心理防线。她不再向父母求助,情绪逐渐崩溃,最终被诊断为焦虑抑郁,甚至出现了自伤行为。

“孩子其实是家庭中心理问题最轻的一个,真正‘生病’的,往往是家庭系统。”河南省人民医院心理医学科副主任医师刘文文在接受大河报·豫视频记者采访时这样说。

近年来,青少年心理问题频发,厌学、游戏成瘾、情绪低落、躯体化症状……

在临床门诊中,刘文文发现,很多孩子的心理困扰背后,都隐藏着家庭沟通的困境与父母教育的误区。

为此,河南省人民医院心理医学科于近期开设“家长心理养育课堂”,旨在帮助父母学会如何正确表达爱,营造健康的家庭心理环境。

“我们教父母,就像教人考驾照”“很多父母在成为父母之前,并没有经过系统的培训。”刘文文打了一个生动的比方,“就像开车上路要先考驾照一样,做父母也需要学习。”

她指出,孩子在成长过程中需要专业的心理滋养,而很多父母由于缺乏相关知识,可能在无意中对孩子造成“二次伤害”。

比如,当孩子表达情绪时,父母习惯性回应“你要坚强”“别人都没事,怎么就你有事”,这些话语会让孩子感到不被理解,甚至封闭内心。

刘文文告诉记者,家长心理养育课堂安排在周末,采用“线下工作坊+互动讨论+场景模拟”的形式,内容涵盖理论讲解、常见问题解答、家庭互动模拟等,帮助家长掌握与孩子建立健康关系的具体方法。

“为什么孩子不跟我说?因为他早就被拒绝过了”

“为什么孩子不跟我说?因为他早就被拒绝过了” 在门诊中,刘文文经常听到家长有这样的困惑:“孩子什么都不跟我说。”

而孩子这边的说法却是:“我说过,但他们不听,还骂我。”

“孩子从小学阶段就开始有高级情绪,比如愧疚、恐惧、内疚。如果他们在表达时被父母忽视、否定甚至嘲讽,就会形成心理防御——‘以后再也不说了’。”刘文文说,这些未被处理的情绪像水滴一样不断累积,到青春期或成年后,就可能以心理问题或行为问题的方式“溢出来”。

她举了一个案例:一个孩子在小学时不小心打碎杯子,因害怕而哭泣,父母却批评他“做错了事还哭”。

孩子从此认为“表达情绪是不对的”,长期压抑真实感受,长大后难以建立健康的亲密关系。

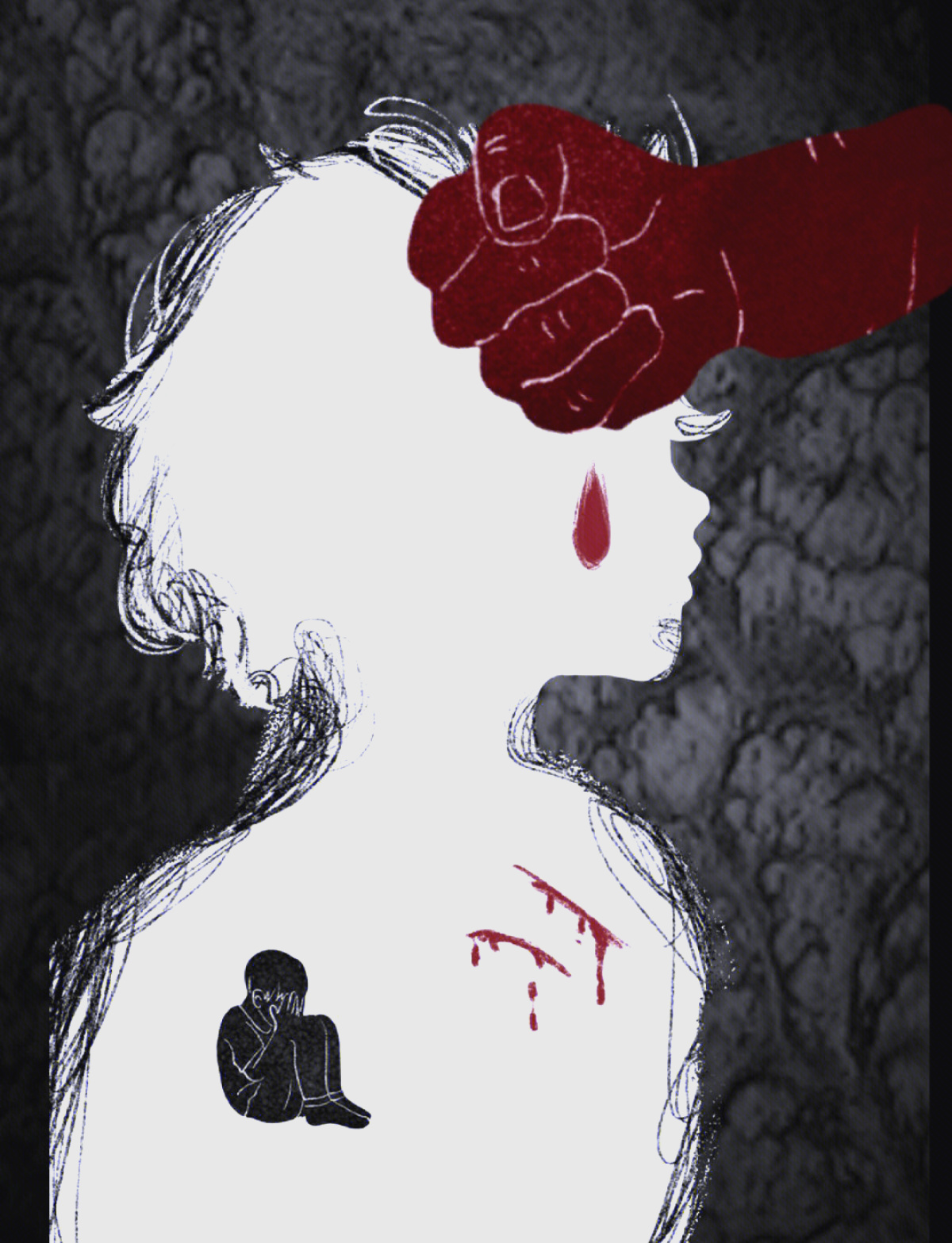

孩子手上藏着秘密,父母却看不见

孩子手上藏着秘密,父母却看不见 在采访时,刘文文还提到一个令人心疼的细节:不少有情绪问题的青少年,会在手臂上留下自伤的划痕。夏天穿短袖时,他们会用护腕或袖套遮挡,而很多父母甚至从未察觉。

“孩子会捋起袖子让我看,我问:‘你父母知道吗?’他们说:‘不知道,他们也没问。’”刘文文提醒家长,要细心观察孩子的日常行为变化,尤其是“不符合常理”的细节,可能是孩子在发出求助信号。

除了情绪问题,行为问题也是青少年心理门诊的常见议题。

刘文文提到,有些孩子会通过追星来逃避现实压力,甚至独自离家去外地见偶像。

“追星本身不一定有问题,但如果孩子只能在追星时找到价值感,甚至不顾安全离家出走,往往是因为他在家庭中找不到理解和接纳。”她强调,这些行为背后,通常是亲子沟通的断裂。

好的父母,具备四个关键词

好的父母,具备四个关键词 那么,如何成为一个能给孩子心理滋养的父母?刘文文用四个词概括:自信、温和、放松、有边界感。

自信:相信自己能成为好父母;

温和:态度平和,不情绪化;

放松:营造轻松的家庭氛围;

有边界感:尊重孩子的个人空间,不过度干预。

她强调,父母不是要做“完美的家长”,而是要成为“真实的、有温度的人”。

孩子的心理健康,不需要完美的家庭,但需要一个能接纳情绪、允许犯错、给予回应的安全环境。

而家长心理养育课堂的意义,正是“走在健康的最前面”。

不是等到孩子出了问题才补救,而是提前教会父母如何构建健康的亲子关系,让家成为孩子最温暖的港湾。

来源:大河报·豫视频 编辑:郭莉培