为什么你会害怕改变?改变意味着“时间中的运动“。你所执着于的那个东西,它就是你。

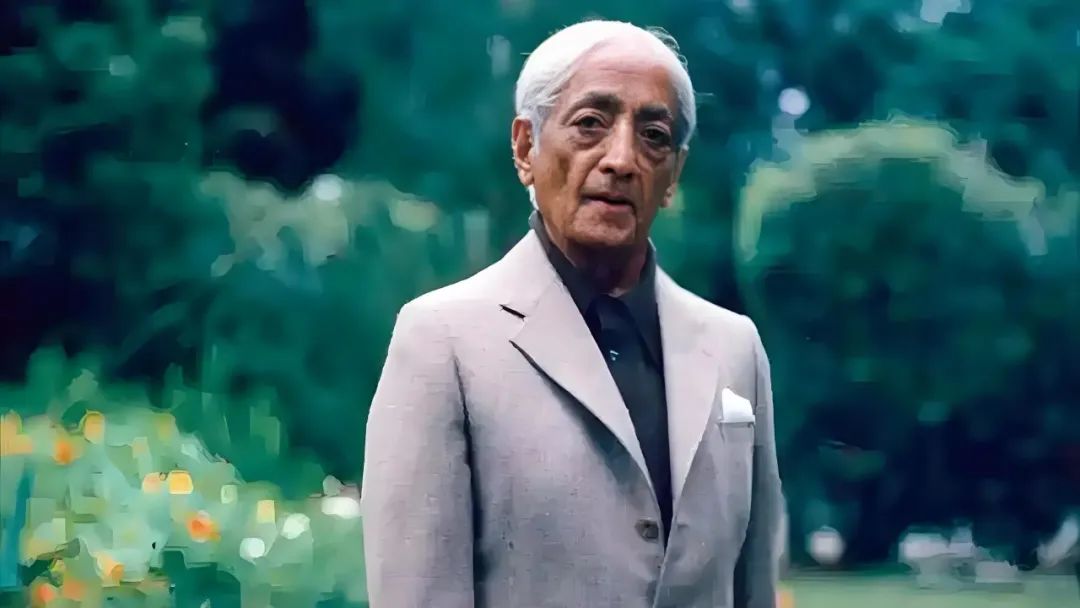

克里希那穆提的这句话,直指人们困境的根源:“我执”不仅制造恐惧,更编织了一张覆盖认知的隐形之网,使人既害怕改变而又无法觉察束缚本身,从而难以改变自己:

一、为什么人们害怕改变?

为什么人们害怕改变,因为“我执” 构建了一个 “虚假的自我”,而改变意味着 “摧毁这个自我”。

克里希那穆提认为,我们日常所说的 “我”,并非一个固定、真实的实体,而是由记忆、经验、观念、欲望、身份标签等拼凑起来的 “自我形象”(即 “我执的产物”)。

比如:“我是一个成功的商人”(身份执着);“我是一个善良的人”(道德标签执着);“我曾经在某件事情取得成功”(过去经验执着);“我必须得到认可”(欲望执着)。这个 “自我形象” 是人们安全感的来源,人们依赖通过维护它的稳定来获得 “存在的确定感”。但当人们与某种标签绑定时,任何改变都可能威胁此身份。

例如, “执着于自己身份的人”担心改变会遭遇失败,被贴上 “失败者”的身份;“执着道德标签的人” 害怕改变后会影响外界对他的评价;执着过往经验的人,担心改变会带来不确定性。

安全感本身即是阻碍人们改变的最大阻碍之一。克里希那穆提表示:对安全的追求,正是所有不安全的根源。

人们害怕改变,并非害怕事情本身的变化,而是害怕 “基于我执构建的自我消失”。

克里希那穆提曾言:“你害怕的不是死亡,而是‘自我’的终结。” 这里的 “自我”,正是我执的产物。

《心经》强调:众生因执着“五蕴”(色、受、想、行、识)为实有,产生贪爱、恐惧与烦恼。若能体悟五蕴皆空,便能放下对外物、情感、身份等虚幻概念的执念,减少内心的纠结与痛苦。

二、“我执” 会屏蔽觉察,让人们把 “束缚” 当成 “自我的一部分”

克里希那穆提强调,真正“束缚” 并非来自外部,而是源于 “我执” 对心灵的禁锢。但人们之所以无法发现这些束缚,是因为“我执”会将 “束缚” 包装成 “自我的本质”,让我们把 “被捆绑” 当成 “本来如此”。

例如,一个执着于 “必须成功” 的人,会把 “对失败的恐惧” 当成 “自己的严谨”,从而被恐惧所束缚,不敢尝试新的机会;

一个执着于 “他人认可” 的人,会把 “顺从他人的行为” 当成 “自己的善良”,而被他人和社会的价值观所束缚,失去自我;

一个执着于 “过往经验和知识” 的人,会把 “过往经验和知识” 当成 “自己的一部分“,从而被自己既有的“已知” 束缚,排斥与自己观点不符的观点或信息。

同时,人们对“安全感的执念” ,还会导致舒适圈变成了 “自我的囚笼”。人们不仅会主动追求安全感,还会将 “束缚” 包装成 “安全感的来源”,从而对自身的枷锁视而不见。

所谓的 “舒适圈”,本质上是 “我执” 为自己构建的 “确定性堡垒”。这个堡垒里的一切(熟悉的人际关系、固定的生活模式、重复的思维习惯)都被贴上了 “安全” 的标签,因为它们能验证 “自我形象” 的稳定性。

现代神经科学研究证实:追求安全时激发的皮质醇水平,竟高于适度冒险时。

“我执”不仅让人们在束缚中感到 “安全”,甚至主动维护束缚。因为一旦挣脱,“基于束缚构建的自我” 就会瓦解。

对此,克里希那穆提强调:“你的思想就是你的监狱,但你把监狱当成了家。”

三、“我执” 依赖 “时间感” 强化自身, “改变” 需要跳出 “时间的幻象”

改变意味着时间中的运动。克里希那穆提认为,人们对 “过去” 的留恋、对 “未来” 的焦虑,本质上是“我执”用来巩固自身的工具。

“我执”会不断通过 “回忆过去的成就或伤痛” 来证明 “我存在”,通过 “规划未来的目标或恐惧” 来延续 “我存在”—— 这种对 “时间线” 的依赖,让心灵陷入一种 “线性的、僵化的思维模式”。

而真正的改变,需要跳出这种模式:它不是 “通过时间慢慢变好”,而是 “当下的、即刻的觉察”。

例如,一个人总说 “我以后要更有耐心”,这其实是“我执”在利用 “未来” 逃避当下的问题,而非直面 “我此刻是什么样的人”。

这种对 “时间的依赖”,让人们误以为 “改变需要等待某个时机”,或坚信随着时间的推移,问题将会得到解决。却看不到束缚就在当下,改变也在当下。而“我执”恰恰利用这种 “等待”,让束缚得以延续。

对此,克里希那穆提强调,人们总以为时间会带来改变和和谐,人们最喜欢玩的逃亡游戏,就是发明了 “未来”,总认为自己将来会有所改变。但实际上时间并不会带来任何安乐和富足,人们必须停止这种渐进的想法,在当下此刻开始改变。

四、破局之道: 用 “觉察” 照见 “我执”

克里希那穆提并非否定 “自我” 的存在,而是指出:当你能清晰地 “看见” 我执的运作(比如 “我此刻在执着于被认可”或“我在害怕形象崩塌”),这种 “看见” 本身就是对我执的瓦解和蜕变的开始。

因为 “我执” 的生存依赖于 “无意识”,当你不带评判地觉察到 “我在执着”,你就已经从 “执着的那个我”,变成了 “观察执着的那个清醒的我”。

此时,改变会自然发生:不是刻意 “改掉什么”,而是“我执”因失去无意识的庇护,而失去能量,无法继续维持。人们将从 “被我执捆绑的状态” 中松绑,心灵回归本然的自由与流动。

唯有觉察,才能打破“我执”的闭环,让人们既敢于面对改变,也能看清束缚的真相。

正如克里希那穆提所强调的:“智慧不是知识的积累,而是对自我的觉察。”