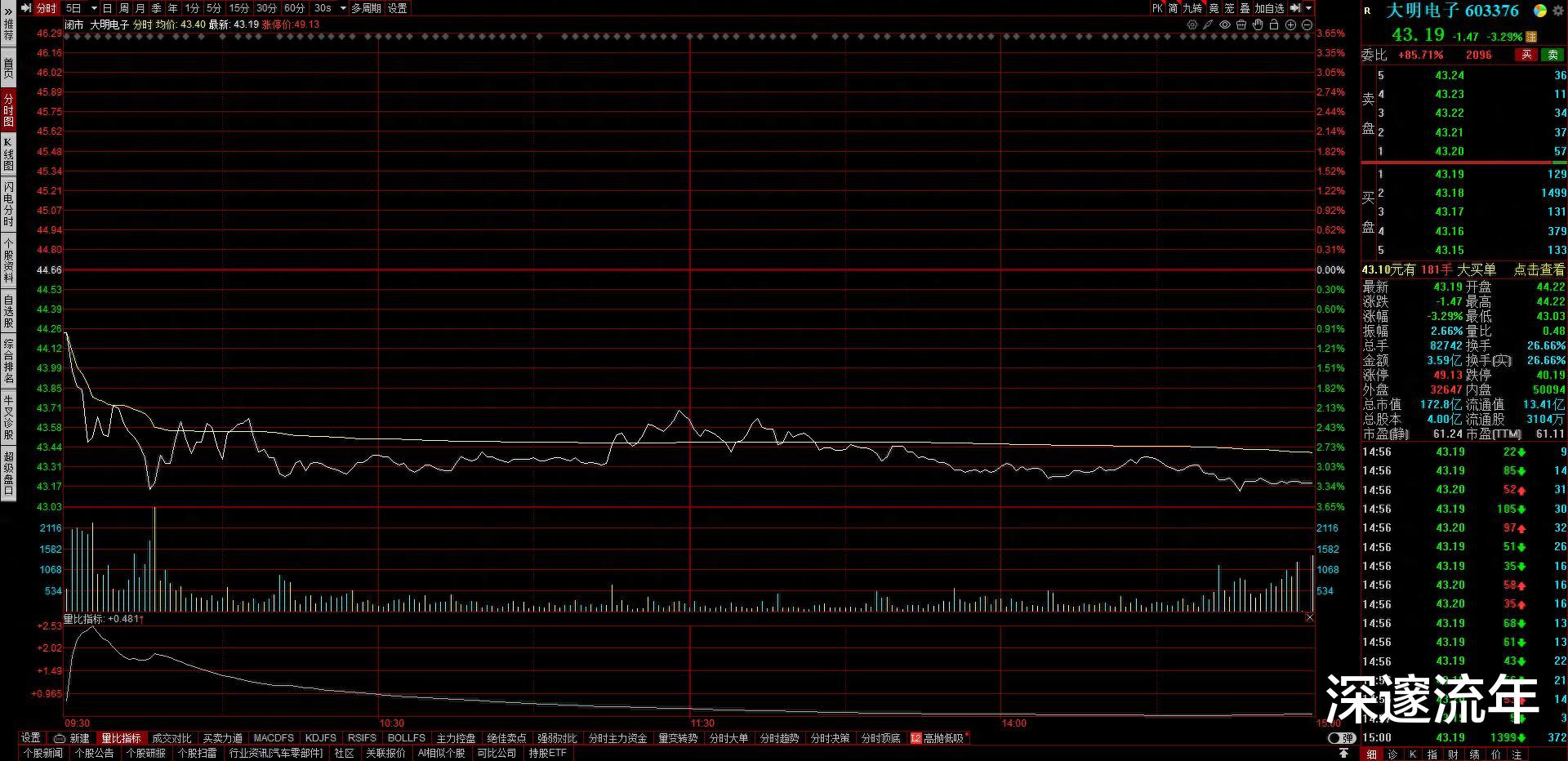

2025 年 11 月 13 日收盘,大明电子股价定格在 43 元关口,较 78 元的上市首日最高价已腰斩 45%。

这家曾被誉为 "电子元器件新星" 的企业,正在用残酷的市值缩水演绎着注册制时代的估值重构。

从发行价 12.55 元到当前价位,看似仍然保留着 242% 的涨幅空间,但这份 "涨幅余温" 恰恰折射出A股定价机制的深层矛盾。

依据最新三季报测算,该公司动态市盈率高达 63 倍。此数值显著高于电子元件行业 38 倍的均值水平,凸显其在行业估值方面的独特态势。

在产能利用率滑落至 72%、存货周转天数攀升至 128 天的经营态势下,市场正切实为曾经的狂热预期埋单,往昔的盲目乐观终让当下付出代价。

此般市值如过山车般的现象,实则宛如一块试金石,精准检验着新股定价机制的合理性与有效性,成为洞察该机制优劣的关键参照。

保荐机构在询价阶段精心编织的 "进口替代"" 技术突围 " 故事,在上市后遭遇现实业绩的严厉拷问。

发行价至首日开盘价达 317% 的溢价,这并非是市场定价效率的彰显,毋宁说是在流动性助推下所催生的估值泡沫,反映出市场非理性的一面。

对于坚守价值边界的投资者而言,股价回归恰是市场理性的胜利。但那些在 78 元高位接盘的投资者,账面浮亏已超 40%,这再次验证了 "不要接飞刀" 的股谚智慧。

当估值偏离基本面时,再动听的故事都难以抵御重力作用。大明电子的估值重构之路,正为全面注册制时代的价值投资写下生动注脚。