神舟二十号疑似被太空碎片撞击的消息传来时,很多人第一反应是“航天员安全吗?”,而第二个问题则是,如果真被撞了,怎么修? 毕竟,那可是在距离地面400公里的轨道上,没有维修厂、没有吊车,甚至连一颗螺丝钉都得小心漂走。

然而中国空间站早就考虑到了这种情况。我们的“天宫”,不仅能住人、能实验、能拍地球大片,还能——自己修自己。

一、太空碎片撞击不是“意外”,而是“必然”太空并不空。地球轨道上漂浮着超过1亿个碎片,它们来自几十年来的卫星残骸、火箭壳体、爆炸碎屑。它们的速度高达每秒7至10公里,这比子弹还快十倍。哪怕是几毫米大小的金属颗粒,也足以在空间站外壳上打出一个弹孔。

因此,航天器被撞击,早就在中国航天团队的考虑范围内,所以中国航天对此从设计阶段就早有准备。

二、天宫空间站的“防弹衣”首先,空间站的外壁可不是一层铝壳,而是一种类似“惠普尔防护层”的多层结构。它的原理有点像“防弹背心”:外层负责把飞来的碎片击碎、气化,内层隔板吸收冲击波,主舱壁承受的是已经大幅减弱的能量。这种设计能抵御直径1厘米以下的碎片撞击。

对于更大的碎片,则靠轨道规避。天宫空间站配有推进系统,可以灵活变轨,让危险从“正面冲突”变成“擦肩而过”。但万一真撞上了,比如神舟二十号这次的情况,那维修就要启动了。

三、400公里高空的“太空修理工”中国空间站具备了多种层级的维修手段,从自动诊断、远程调度到航天员舱外修复,形成了一整套完整体系。

第一步:自动检测与定位。飞船被撞后,地面控制中心会根据姿态变化、温度波动、气体压力等参数判断是否受损。若有泄漏、气体异常或电力波动,系统会自动报警。此时,空间站上的传感器能精确定位撞击点,甚至判断损伤深度。

第二步:隔离与封舱。若损伤区域危及气密舱,航天员会立即关闭舱门,隔离受损模块。天宫空间站采用分舱设计,每个舱段都有独立的生命维持系统,哪怕某个舱“受伤”,其他部分依然能维持正常运行。

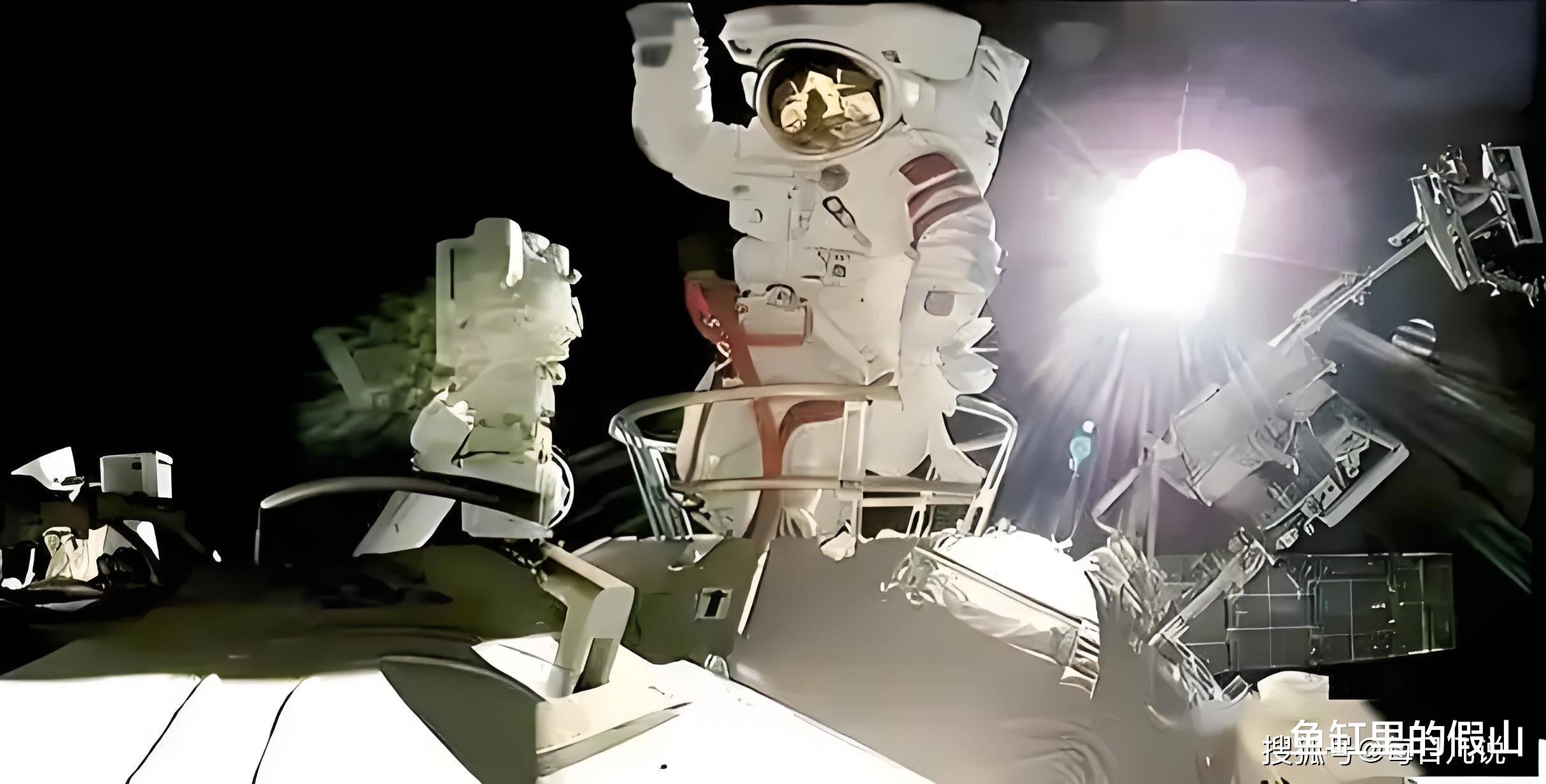

第三步:航天员外出修复。这才是最危险也最重要的环节。中国航天员早已多次完成舱外维修作业,手握中国造的机械臂+工具包,可以像地面维修工那样在太空“补洞”和更换配件。

如果撞击点在外壁,航天员会用特制的“太空补片”封堵裂口。这种补片由高强度复合材料制成,能在真空环境下黏合金属表面,像“创可贴”一样密封受损区域。

若是设备故障,比如通信天线、电缆、传感器等受损,航天员则会使用舱外机械臂配合修复。中国的“梦天实验舱”上装有灵活的机械臂系统,能在空间站外部像章鱼一样伸展,辅助航天员精确操作。当然,也不是所有问题都需要人出舱。很多维修任务可以通过地面远程操控完成。工程师会通过遥控指令,让机械臂或小型维修机器人执行检测、喷涂、修复任务。这些“太空机械工”,能在数小时内完成一次高危区域的检查,无需让航天员冒险。

最让人放心的,是中国航天独有的“发一备一”机制。神舟二十号执行任务,神舟二十一号就在轨待命,而神舟二十二号则已在地面整装待发。一旦二十号受损严重,二十一号可以直接执行撤离任务,带航天员安全返回;若二十一号无法执行任务,地面能在最短时间内发射二十二号实施救援。这种三层防护体系,让中国航天员在太空中的安全保障,远超国际平均水平。

五、未来:空间维修将成“常规操作”事实上,“太空修飞船”将成为人类航天的必修课。国际空间站已经执行过多次舱外修复,美国宇航员甚至在轨“更换电池”“修望远镜”;而中国,也正在加速构建自己的在轨维修体系。

未来,中国空间站将配备专用维修机器人、可回收的备用舱段和自动焊补设备。随着人工智能与机械臂技术的进步,空间维修将从“救急手段”变成“标准作业”。

六、结语神舟二十号疑似被撞击的消息,让许多人第一次直观感受到太空的“危险”。但从另一个角度看,这次事件更像是一场实战演练,让全世界看看,中国不但能够建立起自己的空间站,也能充分保证航天员的安全,还有从容应对飞船损坏的意外情况,并且冷静维修,这就是中国的实力。