笔者前不久回老家,碰到一个邻居家的孩子,原本是个爱说爱笑的姑娘,现在却总是低着头,问她话也不怎么搭理。她奶奶私下跟我说:"这孩子也不知道怎么了,成天闷闷不乐的,我们说她几句她就掉眼泪。"听着这话,我心里一沉。这样的孩子,在我们的农村里,还有多少?

最近看到一组数据,更是让人揪心:《心理健康蓝皮书》显示,欠发达地区农村学生抑郁风险竟然高于全国平均水平,而且女孩子和高年级学生的情况更严重。这个结果,说实话,既在意料之外,也在情理之中。

说白了,这些孩子的痛苦,我们这些大人难辞其咎。

先说家庭这一块。农村孩子的父母,为了挣钱养家,不得不背井离乡外出打工。留下来的孩子,跟着爷爷奶奶过日子。老人家能照顾好孩子的吃穿用度已经很不容易了,但要说到心理上的呵护,那真是有心无力。笔者见过太多这样的情况:孩子有了心事,想跟人说说话,可家里就是没有一个能真正听懂他们的人。

更要命的是,不少农村家长还是那套老观念:只要孩子成绩好,其他什么都不重要。一旦考试考砸了,劈头盖脸就是一顿骂:"你看看人家谁谁谁,再看看你!"孩子本来就因为成绩差而沮丧,这样一来,心理压力更大了。我曾经遇到一个初中生,因为一次期中考试没考好,被父亲狠狠教训了一顿,从那以后整个人就像变了个样,成天不说话,后来连学都不想上了。

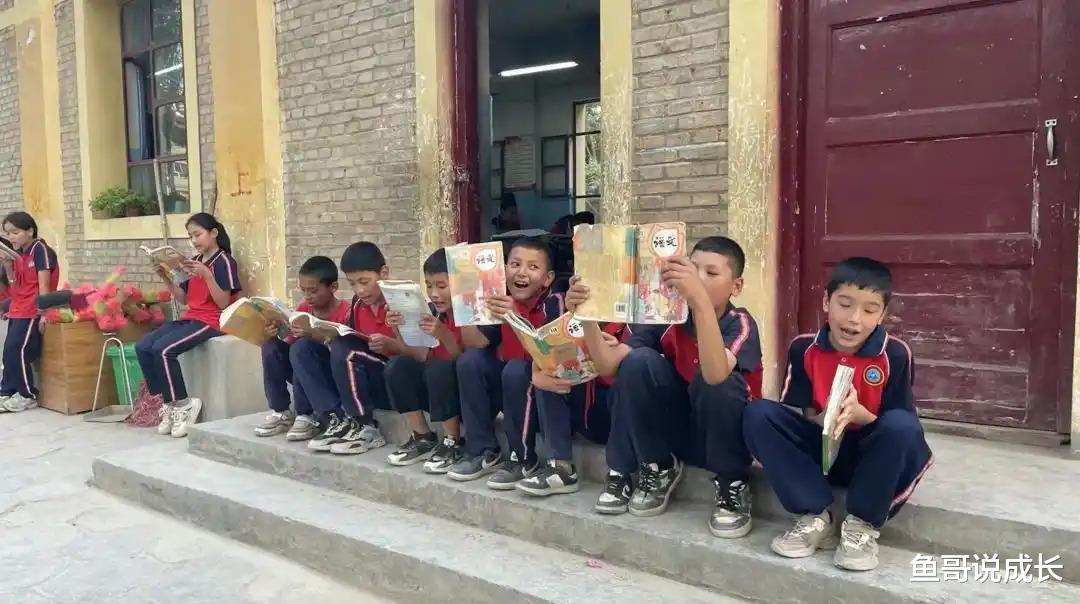

再看学校这边。农村学校的心理教育?那基本上是空白。别说专职的心理老师了,就连对心理健康有点概念的老师都凤毛麟角。孩子们出现心理问题,根本得不到及时的发现和帮助。而且,学校还是那套"唯分数论"的老把戏,成绩好的孩子被捧在手心里,成绩差的就被打入冷宫。这样的环境下,那些学习跟不上的孩子,怎么能不产生自卑心理?

笔者在一所农村中学了解到,全校一千多名学生,连一个心理咨询室都没有。有个女孩子因为家庭变故情绪低落,老师们除了说"要坚强"之外,也不知道该怎么帮她。结果这孩子越来越沉默,最后干脆不来上学了。

社会环境这块,问题也不小。农村人对心理健康的认识,坦率地说,还停留在很原始的阶段。很多人觉得心理问题就是"想多了"、"矫情",甚至是"脑子有病"。孩子们即使内心痛苦,也不敢说出来,生怕被人笑话。这种缺乏理解和支持的环境,让孩子们的心理问题越积越深。

我曾经问过一个农村的孩子,为什么不愿意跟大人说自己的烦恼。他告诉我:"说了也没用,他们只会说我想太多,或者又要拿我跟别人比较。"这话听得我心里特别难受。

女孩子和高年级学生的情况更严重,这也是有原因的。女孩子本来就比较敏感,遇到问题更容易往心里去。而高年级的孩子,面临着升学压力、青春期的困惑,如果没有正确的引导,很容易走入死胡同。

对比一下其他地方的做法,差距就更明显了。比如一些发达地区的学校,不但有专业的心理教师,还定期开展心理健康活动,建立完善的心理危机干预机制。再看看我们的农村学校,这方面的投入几乎为零。

毫无疑问,农村学生的心理健康问题已经到了不得不重视的地步。这不仅仅是几个孩子的问题,而是关系到农村教育质量和农村未来发展的大问题。

笔者觉得,解决这个问题需要多方面的努力:政府要加大对农村心理健康教育的投入,学校要配备专业的心理教师,家长要转变观念,社会要营造更加包容的环境。

但说到底,这些孩子最需要的,其实很简单:有人真正关心他们的内心世界,有人愿意倾听他们的声音。我们能不能给他们这些最基本的温暖?这个问题的答案,或许就决定了他们的未来,也决定了我们这个社会的未来。