1977年3月,北京的风还带着凉意。张纬打开女儿常用的抽屉,一瓶只少了两粒的硝酸甘油赫然在目,刺痛来得猝不及防。她的思绪却没有停在当下,而是倒退到二十八年前的一个午后——那碗被孩子“随手”推过来的剩饭成了她此生印象最深的味道。

时间拨回到1948年初冬。七军卫生部借住太原城南一户普通人家,房东姑娘张纬端茶递水,一身学生气。卫生部长赵德炎注意到她沉静却又机敏的神情,几次寒暄后抛出一句:“有位老同志,倒真配得上你。”这句话像石子投入井中,漾起细小却清晰的涟漪。

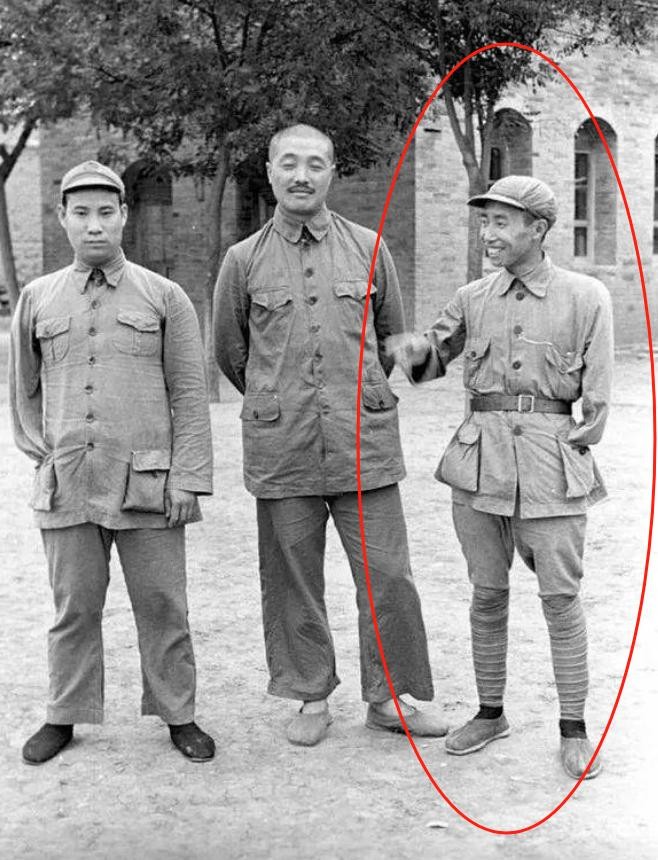

那位“老同志”便是时任七军军长的彭绍辉。第一次见面很短,两人连客套都说不完整。张纬只记得炕沿上那个身材不高却坐得笔挺的军官,灰棉衣左袖空荡,神情却像山一样稳。她没开口问年纪,也没提断臂,只是不知该把手放在哪儿。临别时,他递过两块糖,只说了三个字:“慢慢吃。”张纬低头看糖纸,心口难得发烫。

家里对这门亲事出现分歧。母亲担心年龄差与残疾,父亲却笃定:“断臂是勋章。”张纬沉默。她不知道未来,但确信自己不讨厌那双清亮的眼睛。几周后,她被“骗”到天水,说是参加学习,结果见到刚从前线赶回的彭绍辉。他一句“同去礼堂?”语气淡然,却透出笃定。简陋的小礼堂里,新娘无戒指,新郎无左臂,来宾只有战士和敲锣打鼓的文工队,婚礼却完成了所有仪式感。

彭绍辉当时已有两个女儿:延平六岁,小平四岁。孩子们第一次见到张纬,先是好奇地打量,随后竟扑进她怀里。彭绍辉笑着命令:“叫妈妈。”稚嫩的“妈妈”二字让张纬肩膀一颤,责任被瞬间压实。

真正的考验几乎立刻就到。1949年春末某天午饭,延平把自己碗里剩下一半的米饭和菜叶倒入张纬碗中,自顾自跑去院子玩。屋里没人说话,张纬鼻尖发酸,却端起碗一粒不剩地咽下。粮食稀缺,她更懂教育不能靠训斥。那天晚上,她把孩子们叫到小炕桌前,只说一句:“以后想留饭,就舀少一点,好吗?”延平愣住,点头。一个简单举动,悄悄奠定了母女关系的基线——尊重,而非命令。

1950年后,彭绍辉随军辗转西北、川北,张纬带着两个女孩随行。白天,她在野战医院当助理,晚上辅导功课。战事紧张时,孩子们被安置在后方保育院,她来回奔波,常常一张车票没捂热就要赶下一趟列车。有意思的是,孩子们从未对颠簸抱怨,反倒觉得坐军用卡车比木马好玩。军旅生活虽苦,却把一家人捆得更紧。

延平和小平都考进大学,一个学医,一个学外语。她们报喜信第一句往往是:“妈,我没给你丢人。”张纬读罢笑,却很少回信夸奖,只提醒注意卫生、按时吃饭。她骨子里仍是那个谨慎的山西姑娘,喜悦不轻易外露。日子平稳中,波澜悄至。

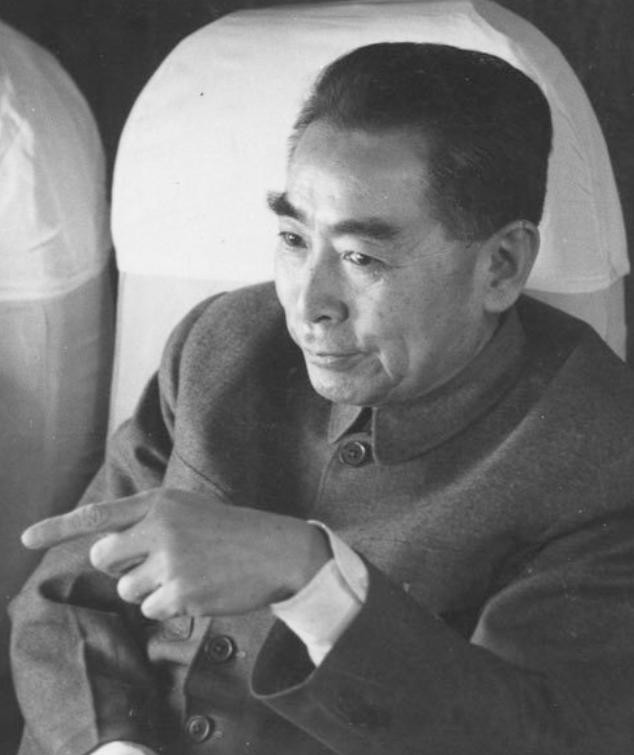

1968年,彭绍辉检查出主动脉瘤。医嘱严苛:禁止登高、剧烈活动、长途飞行。西山会议后,身体每况愈下,必须半卧睡觉,翻身都要人搀。张纬把钟表拆了上链放枕边,只为夜里听秒针声判断丈夫是否安稳。不久,唯一的亲生女儿出生,取名“文英”,字辈延续母族习惯。可天不作美,孩子被诊断为先天性心脏病。医生暗示:成年是一道坎。

文英懂事得让人心疼。她学习护理,为减轻家里负担在医大实习。1977年春,她突感心悸,强撑着回房取药。家人闻声赶到时,年轻的生命已停摆。消息传到病榻上的彭绍辉,他没有立刻掉泪,只是握紧被单,青筋暴起。那晚,他再也没能合眼。

半年后,主动脉瘤终于夺走彭绍辉的生命。出殡那天,延平与小平搀着母亲站在灵车前。许多人只注意到张纬花白的鬓角,很少人知道她仍保持着下午两点喝一杯淡糖水、晚上七点为丈夫准备药碗的习惯——哪怕那人已经不在。

再往后,张纬搬进子女宿舍,简单收拾,一本旧相册放得显眼。有人问她,这些年最难忘哪件事。她沉吟数秒,轻声答:“1949年那碗饭吧,吞下去的不是剩饭,是责任。”言毕,不再多言。