如把“折笔转换”说成“笔画转弯时的处理”。

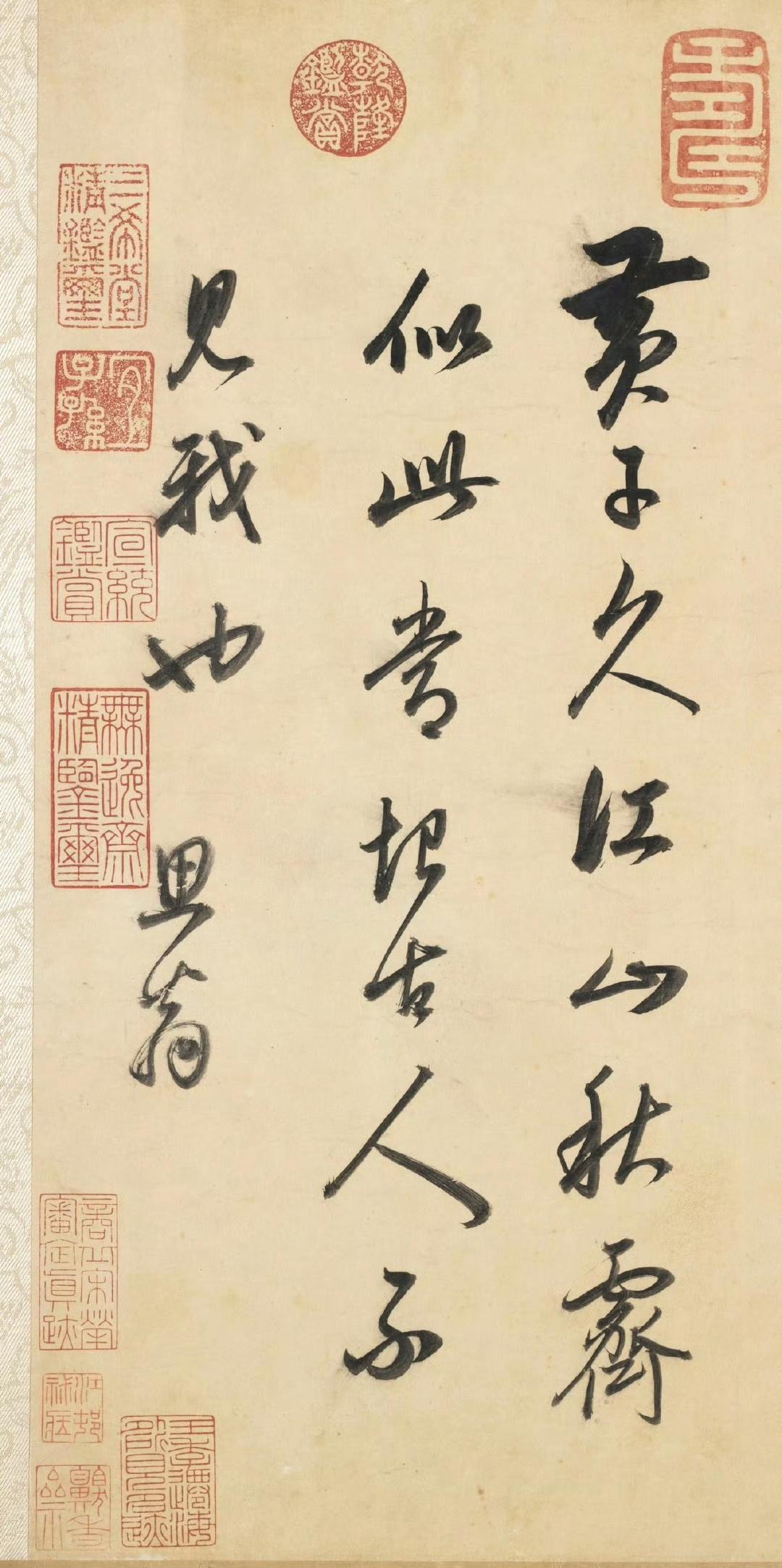

好,咱今天就来聊聊祝允明的草书。我猜很多喜欢书法的朋友,一提到祝允明(祝枝山),脑子里立马蹦出俩字:“狂草”。没错,他那手笔走龙蛇、满纸云烟的劲儿,确实太有标志性了。但你看得多了,心里会不会嘀咕:这字写得这么“乱”,好在哪里?为啥他被捧得这么高?难道就是凭一股子狂劲儿?

问得好!今天咱们就剥开这层“狂”的外衣,用最白的话,瞅瞅他笔底下那些实实在在的、能让内行都挑大拇哥的门道。看懂了这些,你再去欣赏他的字,感觉就完全不一样了。

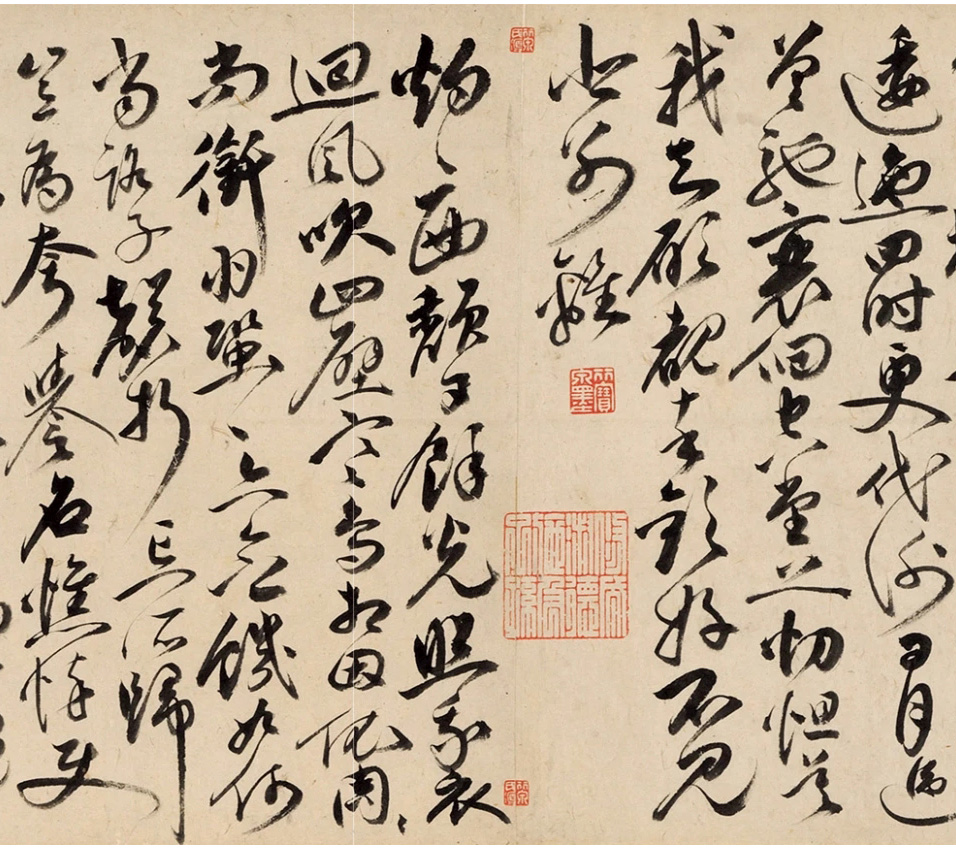

先说说他手里那支笔是怎么“走路”的。祝允明的狂草,第一眼看去是“飞”,但细看他的笔尖,你会发现根基极稳。他的用笔,是那种“提着笔锋在跑”的感觉。什么意思呢?就是笔尖始终是立起来的,像跳芭蕾的脚尖,看着轻盈飞舞,但核心力量十足,每一个点画都“咬”得住纸,这叫“笔力沉实”。他特别喜欢用“绞转”的笔法,你可以想象一下拧毛巾,手腕暗暗带着笔杆转动,让笔锋的多个侧面都能接触到纸面。这样写出来的线条,就不是扁平的、光滑的,而是圆润的、充满弹性的,像一根有生命的藤蔓,韧劲十足。

而且,他处理笔画之间的连接,那叫一个巧妙。两个字,或者一组笔画,他不是简单地用一根细线牵丝连起来就完事了。他的“牵丝引带”常常是“笔断意连”,或者把牵丝写得和主笔画一样厚重,甚至主次不分,融为一团。这就形成了那种“盘根错节”的视觉效果,看着一团墨,但你能感觉到笔在里面的运动轨迹,气是贯通的,绝不是胡乱涂抹。这种对笔锋高超的控制力,是狂而不野的关键。

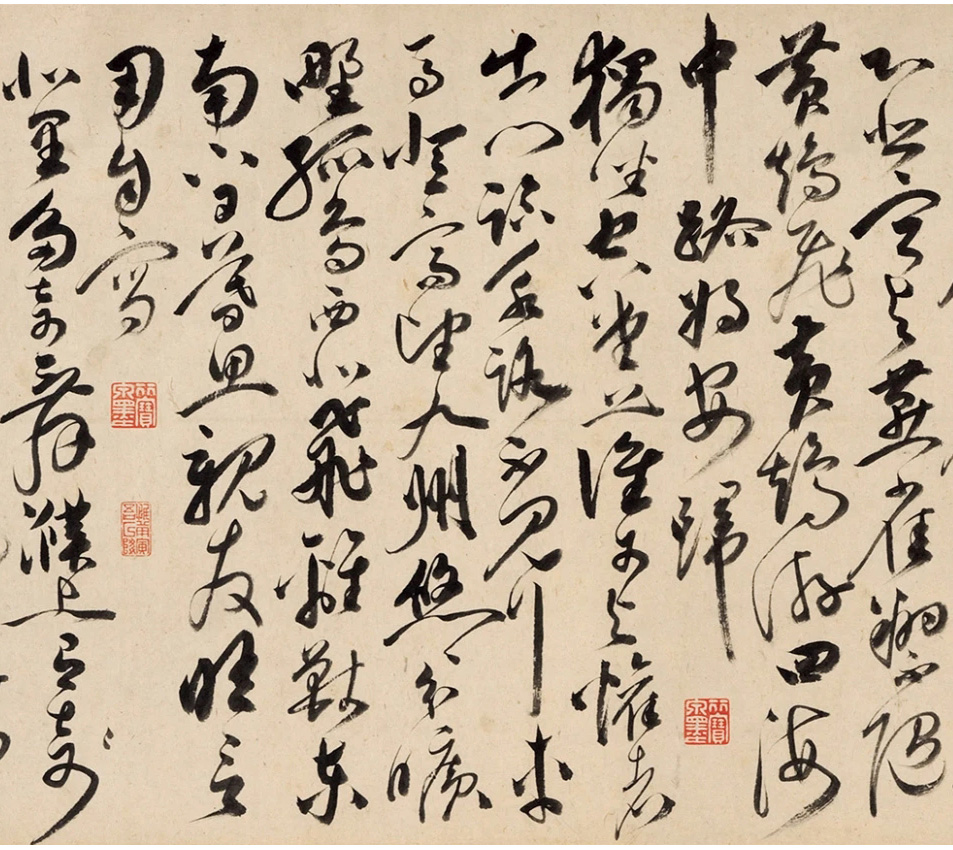

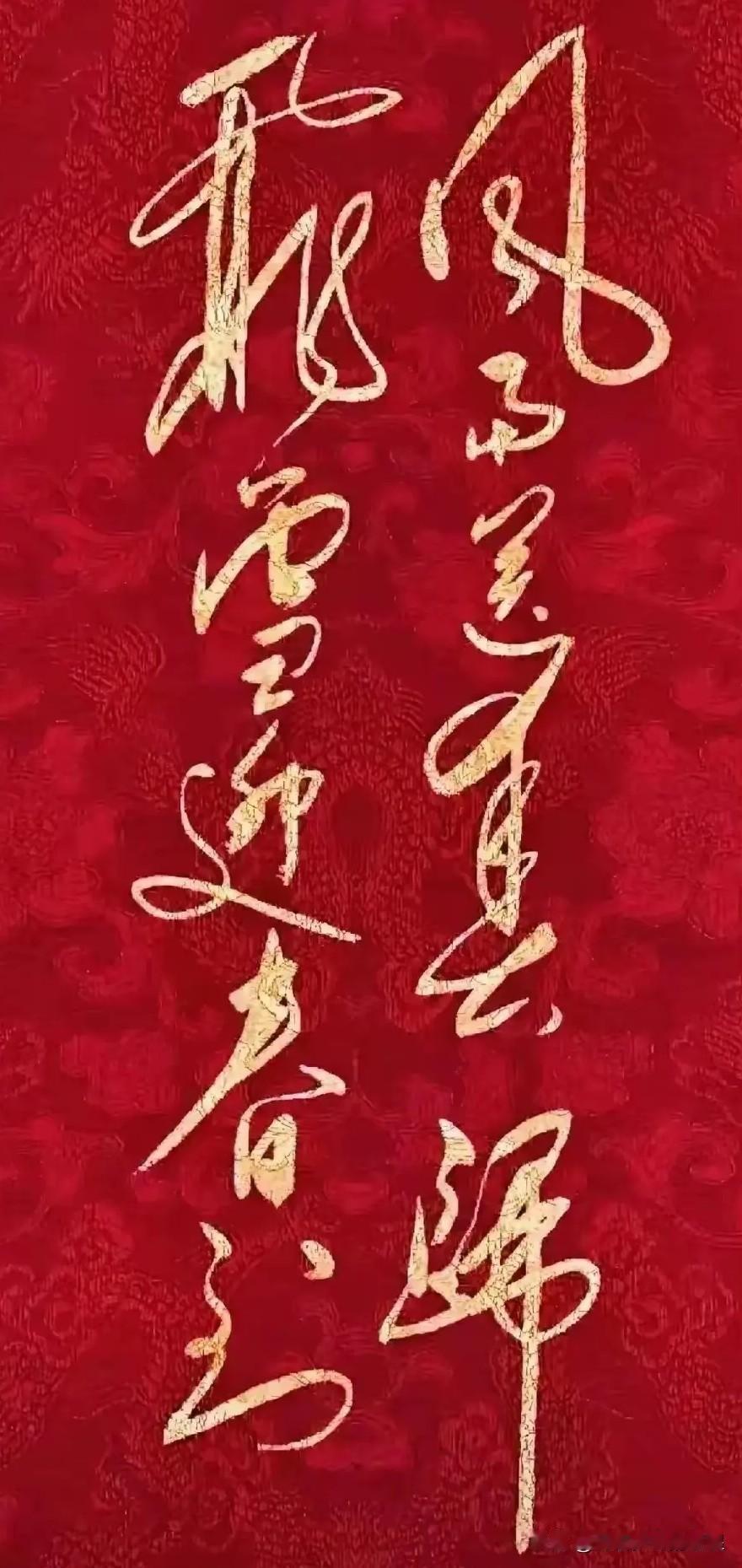

光会用笔,还成不了大家。祝允明草书最让人佩服的地方,在于他那个脑袋瓜里的“构图”能力,也就是结字与章法。他的字,单个拎出来看,常常是“丑”的,东倒西歪,大小悬殊,有的字挤成一疙瘩,有的字又突然撒开欢儿。但奇妙的是,你把眼光拉远,看整篇,哎,它偏偏就和谐了,还特别有节奏感。

这就像一支顶级的爵士乐队,每个乐手好像都在即兴发挥,萨克斯吹得奔放,贝斯弹得低沉,但合在一起,律动十足,好听得要命。祝允明就是那个乐队指挥兼首席乐手。他通过字的大小、正侧、疏密、枯润的强烈对比,来制造矛盾,然后又巧妙地化解矛盾,达到一个新的平衡。比如,上一行字写得特别密集、浓重,像个沉重的鼓点;下一行他可能就突然放开,留下大片飞白,节奏变得疏朗轻快,如同一声清亮的镲片。这种大开大合,让整篇作品充满了戏剧性,你的眼睛跟着他的笔在纸上“跳舞”,一点都不会腻。

那么问题来了,咱们普通书法爱好者,能从祝允明这儿学到点啥实实在在的东西呢?直接上手临他的狂草?我劝你先打住。那感觉就像刚学会开车就直接上赛道飙F1,不翻车才怪。

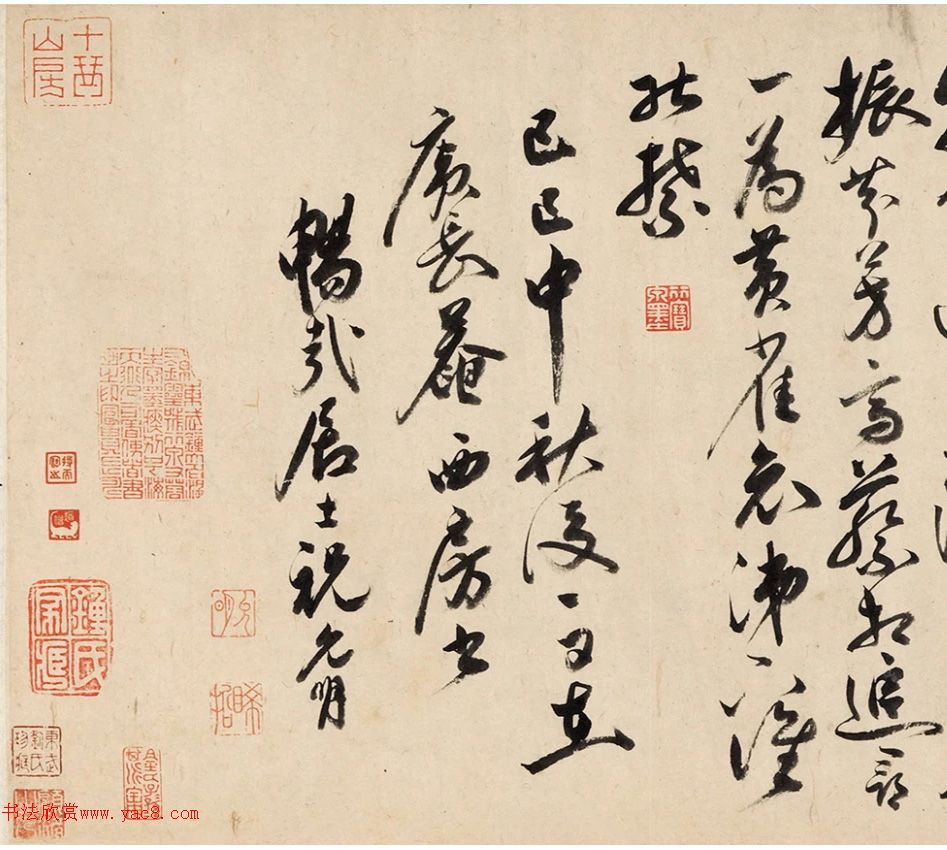

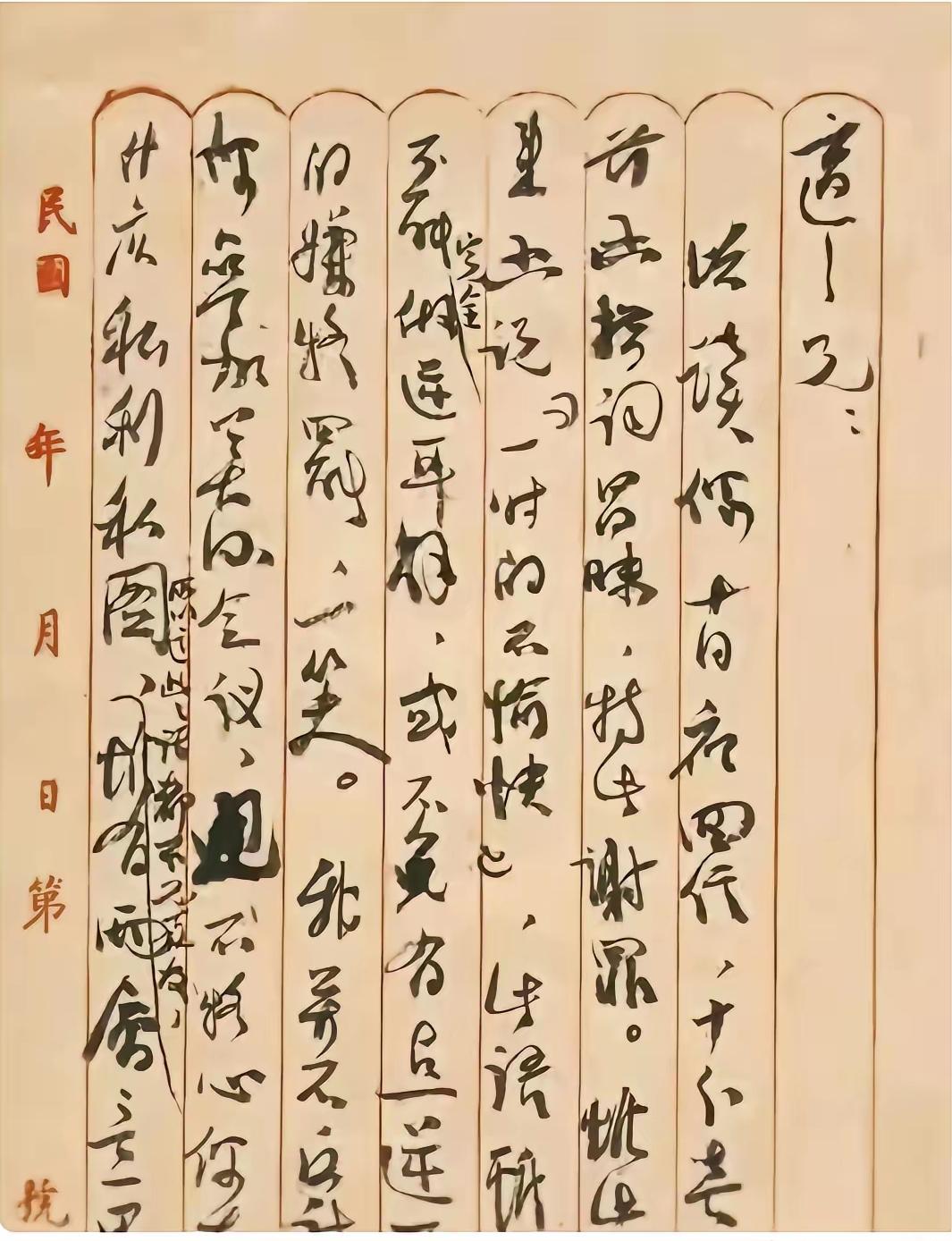

我的建议是,把他当成一个“终极欣赏目标”和“技法检验标准”。你可以先老老实实从唐楷、汉隶打好根基,把笔练稳。然后,可以试试从孙过庭的《书谱》这类比较规矩的草书入手,先理解草法的基本规则。有了这个底子,你再回头来看祝允明,感觉就通了。你会看懂他那些“变态”的结体,其实是从钟繇、二王那边化出来的;他那奔放的激情,底下垫着的是对传统笔法的深刻理解。这时候,你再尝试去临摹他的一些相对规矩的小草作品,感受一下他的用笔。记住,学祝允明,不是学他的“形”,而是去体会他如何驾驭毛笔,如何安排章法的那股“精气神”。

评论列表