人们对 AI 既有娱乐需求,也有效率需求。

作者|王彬

AI 搜索与对话的界限正在变得模糊。OpenAI、Google 等海外科技巨头纷纷融合搜索与对话场景,国内阿里巴巴旗下AI旗舰应用夸克于昨日(10 月 23 日)正式上线对话助手功能,率先将搜索能力与对话体验融为一体。

科技媒体们则解读为阿里在夸克中“塞入了一个豆包”,并由此联想到外界盛传的夸克“C 计划”取自经典游戏“吃豆人”,寓意吃下豆包——你们啊,总想搞个大新闻。

夸克和豆包是当前中国AI 应用市场上最头部的两个产品,分别是阿里巴巴和字节跳动在 AI to C 领域的最大落点。二者的一举一动都代表着巨头 AI 竞争的缩影,也难怪媒体们纷纷地将此次夸克对话助手与豆包进行对比——不管是“塞进豆包”,还是“百度+豆包”,种种论断差不多都是在强调,夸克对话助手在产品形态上向豆包靠拢。

但这种判断并不准确。事实上,夸克对话助手和豆包几乎是当前AI 领域最截然相反的两种产品。

只是打开两款产品你就能一眼感受到差异。夸克并没有为对话助手新做一个App,它被整合进夸克原有的搜索框内,可以在搜索框下方点击“对话”切换,也可以直接在主页右滑切入。进入夸克对话助手,除了页面中间几个引导问题以及下方的输入框、常用效率工具之外,再无其他杂乱板块。

夸克主页,右滑进入对话助手

这是一种克制的产品设计方式。它没有打断原有搜索用户的使用体验,也可以兼顾到需要多轮AI 对话的用户场景。事实上,如果不是刻意寻找,你甚至察觉不到对话助手的存在,而右滑的隐性切换又保持了一定的便捷性。

豆包则更强调AI 助手的拟人属性。点开豆包默认会开启语音朗读,输入框也是默认语音输入,右上角的电话红点则引导用户与 AI 语音聊天。

和多数ChatBot 类应用类似,左滑可进入豆包的对话界面,应用内默认内置了多个不同智能体。这些智能体是此前 ChatGPT 推出 GPT 商店的遗产,用户可以自定义模型。

豆包主页,左滑进入对话选择页面

产品页面差异体现的是二者设计理念的不同。按照字节产品与战略副总裁朱骏的说法,豆包产品设计的第一原则就是“拟人化”,要让用户在使用产品时感受到类似人的温度。事实上豆包产品最早立项时,内部对标的就是一款硅谷最早的 AI 陪伴产品 PI(硅星人报道)。

在此基础上,豆包融入了更多娱乐内容,无论是角色扮演、语音通话,还是后期引入的大量自定义智能体,目的都是为了最大化满足用户消遣的需要,希望用户聊个不停。

夸克最早以搜索起家,更强调简约和效率。这也是早期夸克在一众移动端浏览器中获得好评的原因之一——当时市面上大多数搜索应用都在发力信息流,产品设计冗杂且繁复。

即便后续夸克被拔高到整个阿里集团AI to C 战略的前沿,直接高效的产品理念也依然延续下来。过去两三年来,无论是已经在教育场景打响品牌的夸克高考,还是自建涵盖医疗、财经、法律等领域的专业知识库,乃至今年上线的深度搜索功能,多数产品功能几乎都是围绕提升效率进行。

当前夸克开始引入ChatBot 类的夸克对话助手,同样也是主打专注效率提升。表现之一是模型层面的追求。夸克对话助手采用的是 Qwen 系列的最新闭源模型,由通义实验室专为夸克对话场景打造。阿里闭源模型 Qwen3-Max 最早在今年云栖大会发布,性能超越 GPT-5 和 Claude Opus 4。

但模型的基础性能只是一方面,更关键的是产品设计理念导致的模型取向不同。由于主打高效和搜索等严肃场景,夸克对内容可信度要求更高。他们和通义实验室专门成立了专项研发小组,围绕“搜索推理”和“可信生成”两个核心方向进行深度定制,来提升内容专业度和可靠性。

这种差异在一些涉及专业场景的提问中表现得更为明显。比如,当你同时询问豆包及夸克关于DeepSeek OCR 模型提出的“光学上下文压缩”能否迁移到语音或者视频领域时,二者的回答就不尽相同。

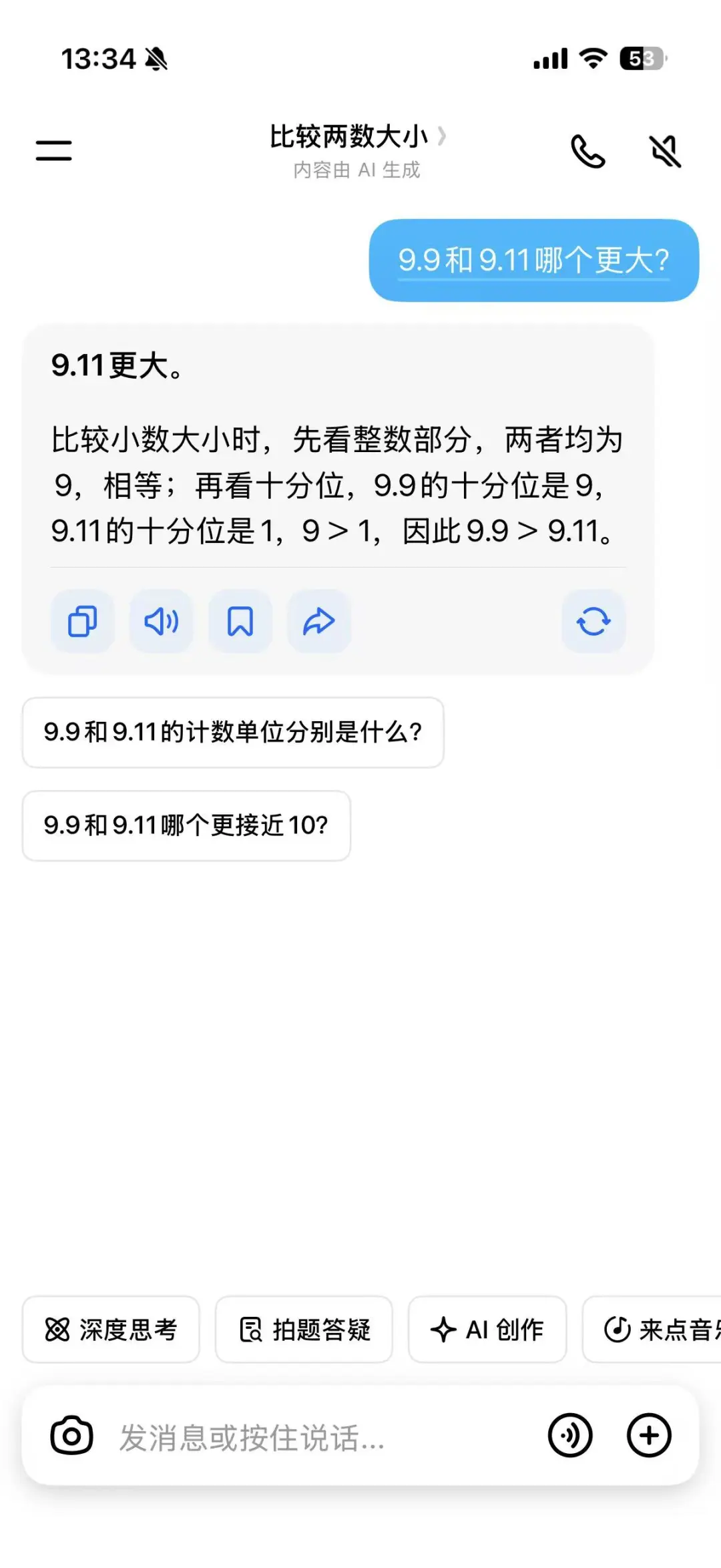

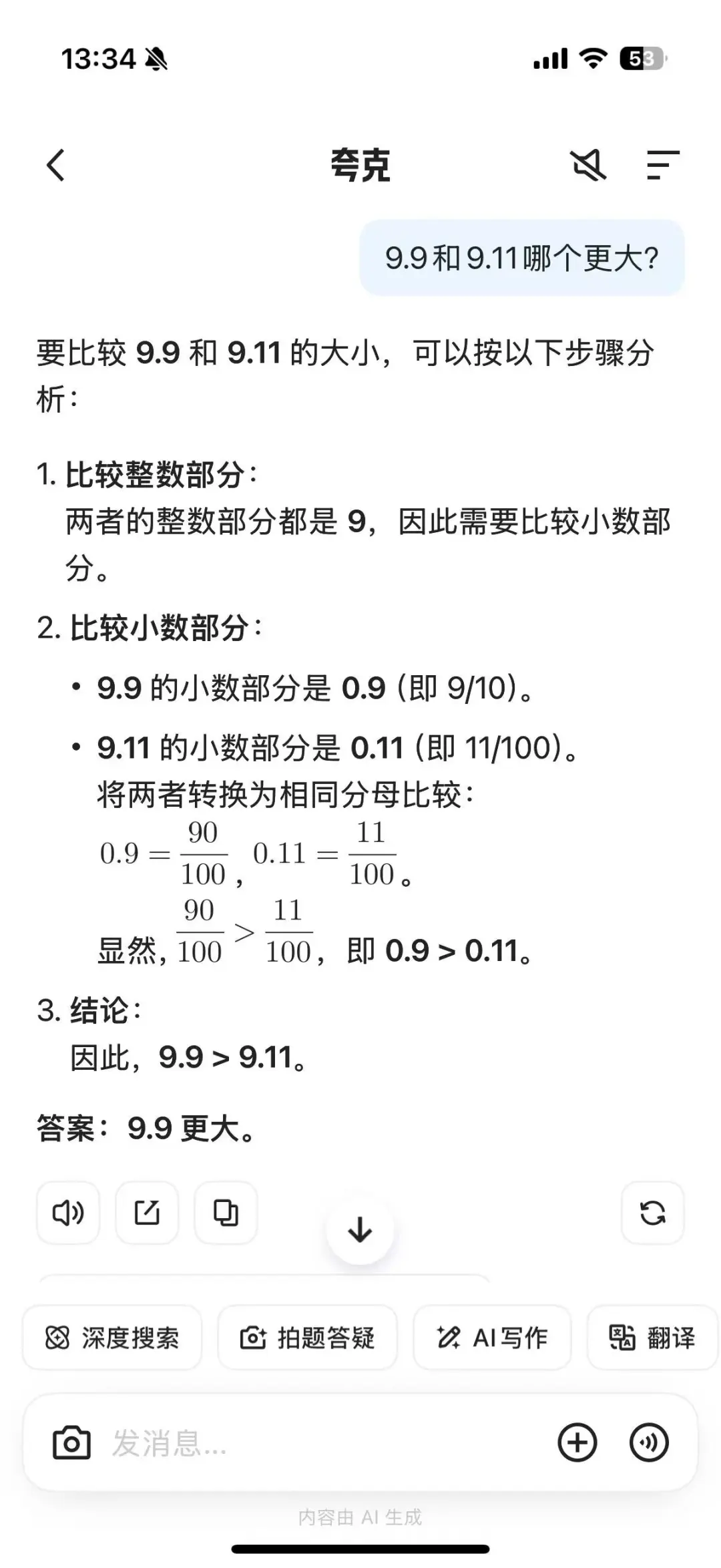

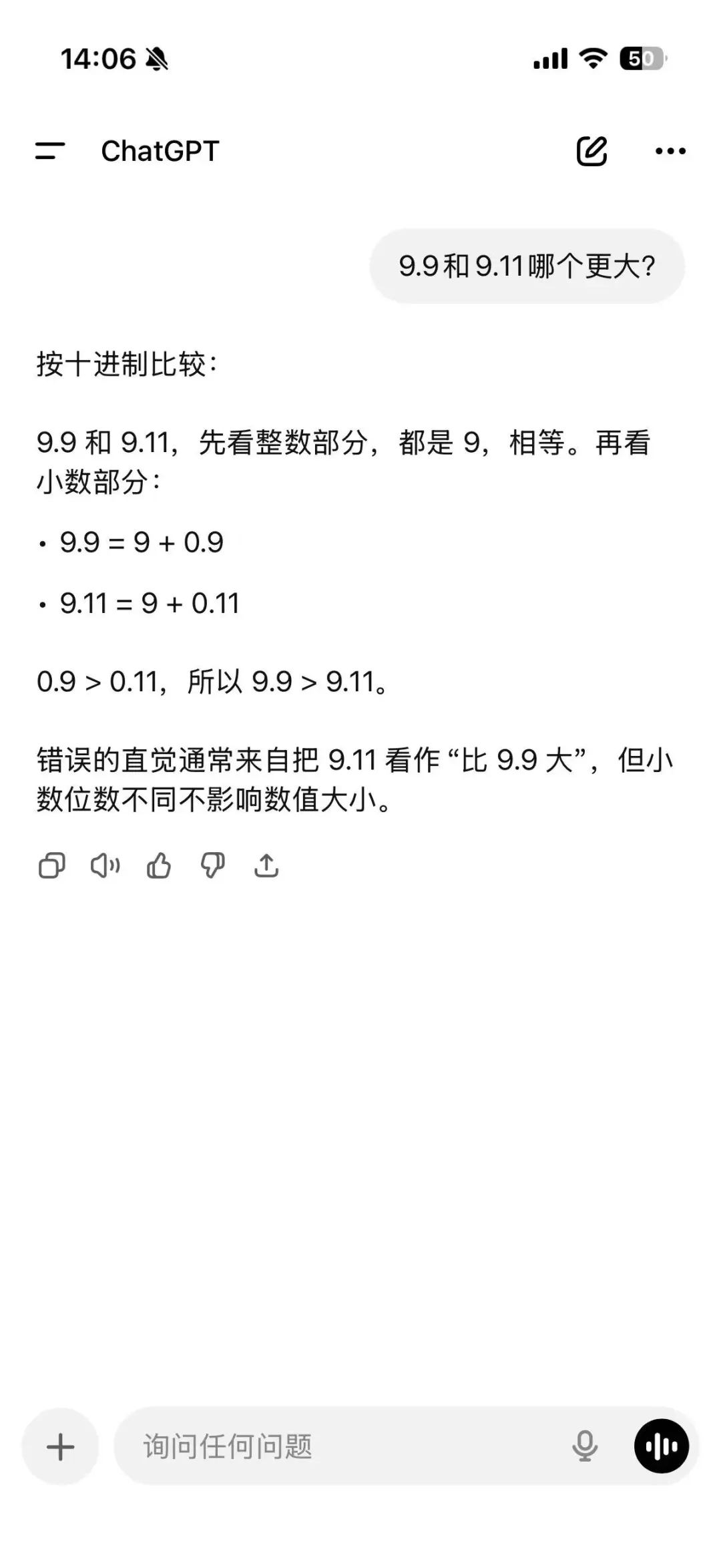

一些考验模型幻觉的经典陷阱问题,不同模型的回答就更有趣了。二者虽然都在运算过程中能准确分辨出9.9 比 9.11 大,但是豆包似乎陷入了左右互搏的窘境中,先给出 9.11 更大的判断,又在运算过程中解出 9.9 更大的结论。

一个细节是,夸克对话助手并不会第一时间就给出答案,而是先运算之后再给出最终回答。同样的问题抛给ChatGPT,回答方式和夸克类似。

不同模型回答对比

或许是由于豆包与抖音内容的打通,豆包更倾向于在回答中附上与问题相关的抖音视频。比如关于DeepSeek 回答末尾就是一则关于 DeepSeek-OCR 技术原理的解析视频。短视频可以上下滑动,与抖音账号打通后可以点赞评论,让你刷个不停,一路从 DeepSeek 刷到孙宇晨“孙哥的人生太精彩”。

一些效率场景下,夸克此前的积累的技术能力能派上更多用场,尤其涉及文档扫描、翻译以及文档生成等场景下。

比如,当你打开一份外文报纸,拍照发给夸克对话助手,可以让它改成扫描件,也可以直接翻译成中文、最后还能输出一份Word 文档给你。此前这些功能分散在夸克 App 内的不同板块,但现在通过夸克对话助手集成在一起,用户无需再频繁跳转。

这样高效集合的体验带来的不足是夸克并没有豆包那般更有陪伴感。夸克对话助手能解决许多问题,但这些功能基本上都围绕着工作、学习或者搜索场景进行,主打一个用完即走、简单高效。它虽然也有面向语音聊天场景的“打电话”功能,但它被隐藏得更深,不仔细寻找很难发现。

豆包则是一个完全不同的体验。只要你愿意,你能在豆包里找到各式各样新奇的AI 玩法,不只是打电话聊天、找各种 AI 搭子,你还可以玩角色扮演、剧本杀等等。

用户们在豆包里自定义了各种千奇百怪的智能体,比如“七大姑八大姨问成绩”“告状精”“挑战辩倒污蔑你的同学”。设定好特定情境、AI 性格,配上 AI 生成的背景图,也能收获一番仿若真人语聊的体验。

从这个角度上来说,夸克对手助手并不是豆包,更有点像国产化的ChatGPT。就连外媒 CNBC 的报道标题中,也直接说阿里巴巴推出了 ChatGPT 竞品——这是此前通义 App 都没享受到的待遇。

CNBC 报道

ChatGPT 是目前全球使用人数最多的 AI 应用,周活跃用户超过 8 亿人,但人们使用 ChatGPT 更多的场景并不是娱乐,而是提升效率。

此前 OpenAI 对外发布的《How People Use ChatGPT》论文称,约 80%的对话都是与提升效率相关,包括实用指导、寻求信息和写作三大类,只有 1.9%的对话涉及人际关系,只有 0.4%消息与角色扮演相关。

OpenAI 论文

很难说二者路线孰优孰劣。大模型仍处在发展早期,夸克和豆包都是当前中国AI 领域拥有最多用户的产品。它们代表着国内科技公司们对待 AI 产品不同的思考逻辑和方向探索,一个冷峻直接,主打简约高效,一个拟人有趣,强调情感陪伴。放眼海外,也有完全和 OpenAI 对着干的马斯克,大肆宣传 Grok 的虚拟伴侣功能。

但问题在于,国内的大多数ChatBot 都逐渐走向了 ChatGPT 的反面,用各式各样的内容来填补ChatBot 本身产品形态造成的内容缺失,试图用过去打造社交内容产品的方式来吸引用户留存下来,很少有真正像 OpenAI 那样强调克制、专注效率提升的 AI 工具。

人们对AI 既有娱乐需求,也有效率需求。海外用户可以按需选择 ChatGPT 或者 Grok,国内用户却很难有选择的机会,并不是人人都有访问ChatGPT 的能力。

夸克对手助手的出现,算是填补了中国版ChatGPT 的缺口。如何选择,既取决于你当下的需求,也取决于你看待 AI 的态度。