长安城的午后。阳光懒洋洋。朱雀大街上车马喧嚣。我缩在街角一家不起眼的茶馆里。“三味居”。名字普通。门脸也普通。几张旧桌子,几条长凳。空气里混着茶香和尘土味。还有隔壁胡饼店飘来的孜然香。

我要了一壶最便宜的“粗茶”。味道涩。但暖和。我只想歇歇脚。顺便听听南来北往的闲话。茶馆嘛,就是听这个的。最近手头紧,科举又落榜了。心情跟这茶一样,涩。

我找了个靠窗的角落坐下。看着街景发呆。一个粟特商人的驼队经过,铃铛叮当响。几个刚下值的金吾卫士兵,盔甲擦得锃亮, swaggering 地走过。一切都很大唐。很长安。也很无聊。

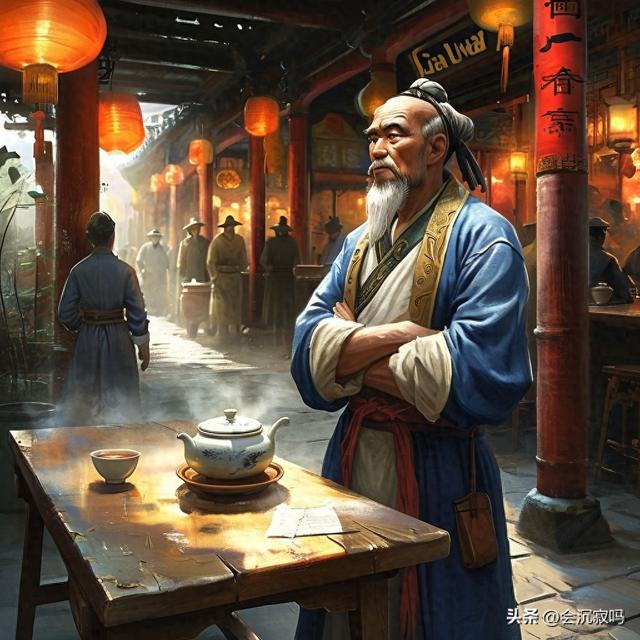

茶馆老板姓王。老王。中等身材,微胖。脸上总是没什么表情。穿着半旧的葛布袍子。手里总拿着块抹布,擦擦这里,抹抹那里。动作不快。眼神有点飘。

我喝着茶。听旁边桌的几个闲汉吹牛。说东市新来了个会跳胡旋舞的康国姑娘。说西市的波斯邸店里又出了什么稀罕货。说曲江池的荷花开了。都是些没营养的话。我有点昏昏欲睡。

突然。老王一屁股坐在我对面。没有征兆。他刚擦完一张油腻的桌子。抹布随意搭在肩上。一股淡淡的汗味和茶渍味飘过来。我不悦。非常不悦。我只想一个人静静。思考我失败的人生。这个老板想干嘛?

“西边的沙子,好像停了。”老王开口。声音不高。眼神看着窗外,又好像什么都没看。他嘴里叼着一小截柳枝。学着别人嚼。一口唾沫吐在脚边。

我皱眉。什么西边的沙子?风沙?长安春天是风沙大。但这都快入夏了。莫名其妙。而且,很不卫生。“老板,你这茶……”我想换个话题,或者让他走开。

“茶?”他好像才回过神。“哦,今天的‘雨前龙芽’不错,新到的。给你换一壶?”“那个贵。”我老实说。我没钱。“算我的。”老王很大方。“你坐着,我去拿。”他起身,慢悠悠走向后堂。

免费的好茶。这倒不坏。我看着他的背影。一个普通的,甚至有点邋遢的茶馆老板。他想干什么?

很快,他端来一壶新茶。茶汤碧绿。香气清雅。旁边还配了一小碟蜜饯。“吃吧,听我说说话。”他把茶壶放下,又坐下了。“心里憋得慌。沙子停了,得说说。”

这很合算。我点头。拿起一颗蜜饯,甜得恰到好处。茶也好。入口甘醇。值了。

“你看。”老王手指不远处。街对面是一家胡人开的酒肆。几个高鼻深目的胡商坐在门口的矮桌旁。手里拿着骰子。面前摆着酒碗。“他们在干嘛?”老王问。

“喝酒,掷骰子。”我抿了口茶。感觉人生也不是那么失败。至少还有免费的好茶喝。

“不,仔细看。”他嘴角露出一丝难以察觉的讥诮。

我停下喝茶的动作。仔细看。那几个胡商。是拿着骰子。但很久没人掷一下。表情有点……麻木。眼神空洞。彼此不说话。像泥塑的。

“迷茫。”老王用手指轻敲桌面。“我懂他们。”

我不理他。专心喝茶。吃蜜饯。这雨前龙芽果然好。

“你知道吗?吐蕃的论钦陵死了。”老王突然压低声音。像在告诉我一个天大的秘密。“嗯嗯……”我嘴里含着蜜饯,含糊应着。好像听过这个名字。是个厉害的吐蕃大相?死了就死了吧。关我屁事。

“所以,沙子停了。仗打完了。It’s over。”他用了句洋文?不像。可能是哪个胡人的话?“他们输了,我们赢了。”老王表情没多少喜悦,反而有点悲戚。“但有一点一样,从明天起,我们都是没草吃的羊了。”

我重新打量这个老王。中原人的长相。但眼神里的东西,有点复杂。不是一个普通茶馆老板该有的。他是不是生意不好,脑子出问题了?被茶水泡傻了?被蜜饯齁住了?

“老板,你是不是最近周转不灵?”我问。

“你见过‘不良人’来我这儿收保护费吗?”他反问。“好像……没有。”不良人很凶的。一般小铺子多少都要孝敬点。

“你见过京兆尹(首都市长)的小吏来找麻烦吗?”他又问。“似乎……也没有。”官府的人更难缠。

他俯身靠近我。一股更浓的汗味和……一种说不清的锐气。在我耳边,用一种极低沉,仿佛来自地底的声音说:“因为,我是‘内卫’的。”

我再次打量这个老王。还是那张脸。还是那身旧袍子。但好像多了点……电视剧里那种锦衣卫的杀气?不。是话本里那种。忍辱负重的。孤独的英雄气概?

“哈?”我说。你娘的。

“我不是开茶馆的。我是朝廷的人。”他身体坐直了点。居然有点像那么回事了。“哈?”我说。操你姥姥。

“这‘三味居’,不是为了挣你这几文茶钱开的。”他声音不大,但字字清晰。“是为了盯着长安城里那些不安分的眼睛,特别是从西边来的,才特设的‘茶影司’据点。隶属内卫府第九司。”“他们?”我心里一咯噔。

他手朝街对面一扬。“那些胡商?”我扭头看。他们还在那里发呆。像死了爹一样。“不只。”他左右看看,压低声音。“还有对面那家‘波斯邸店’,西市那个卖香料的叙利亚老头,城南那个粟特人的祆祠……”“不是吧。”我后背有点发凉。我常去西市那家买香料。那老头还送过我一小撮乳香。“比你想的更深。”老王说。

“扯淡!朝廷哪里有这么多钱养这么多人?”我本能地反驳。这不合逻辑。

“吐蕃赞普有钱吗?”他问。“应该有吧。”“大食(阿拉伯帝国)哈里发有钱吗?”“……更有钱。”“他们的人就能潜伏过来,我们的人就不能?”他反问。

“不是,我说这么多家茶馆……这得多少钱?”我还是不信。长安城的铺租可不便宜。

“你交过‘茶税’吗?”他问。“哪有这种税?”“朝廷的赋税高吗?”他问。“废话。”高得要死。所以我才落榜潦倒。

“长安的地价贵吗?”“你想打架吗?”我有点恼火。

“那么多税,年年往上涨。那么多地,天天出‘楼王’。”他顿了一下,给我思考的时间。“钱,到哪里去了?”

“咦,难道不是被当官的吃喝贪墨了吗?”这是常识。连街边三岁小孩都知道。

“放屁!”老王突然低吼一声。脖子上的青筋都爆起来了。好像要掀桌子打我。“咱们的官员,为此背了多少黑锅!”

“你的意思是说……”我眼睛瞪大了。一个荒谬绝伦的念头开始在我脑中成形。

“是的。”他环视整个简陋的茶馆。“情报机构。帝国的盾牌。”

“你听说过朝廷每年给六军(禁军)的军费吧?”他问。“听说过。天文数字。”“实际用在这些‘看不见的战线’上的钱,十倍都不止!”他语气突然慷慨激昂起来。“大唐,根本就没有那么多贪官!”

“没有贪官?”我下巴快掉了。“有!但没那么多!”他稍微修正了一下。“很多,是幌子!”

“那么?”“都是演戏!迷惑吐蕃!迷惑大食!迷惑所有盯着我们的豺狼!”他说。“你看到那些脑满肠肥的官员……”“是幌子?”“忍辱负重。”他表情变得无比深沉。“他们为帝国承受了太多。”

“你设想一下。”他循循善诱。“如果我们朝廷上下‘清廉如水’,一文钱都没被‘贪污’,官员们只是故意装出无能和贪婪的样子,让外面以为我们的国力都被内耗了……”

“我的天!”我震惊了。被这个宏大、离奇、但又似乎……隐隐有某种逻辑的“真相”震撼了。茶馆里一片寂静。只有远处街市的喧嚣隐约传来。我和老王相对无语。他身上仿佛散发出一种……一种“国之栋梁”的光芒。好刺眼!

“我们,早已无所不知。”他骄傲地说。

“不是吧……”我还想挣扎一下。这太扯了。

“哼,论钦陵死了,你知道吗?”“你刚才说过了,我知道……”我忽然停住。我意识到这句话的真正含义。

“位置,是我们‘茶影司’提供的。”他故作轻描淡写地说。“用了七年时间,通过一个潜伏在逻些城卖茯砖茶的伙计。”

“我的天!”我再一次被震得七荤八素。“这么说,是你们茶馆,除掉了论钦陵?!”

“不完全是。”他摆摆手,居然有点不好意思。“准确地说,最后的情报核实和传递,是‘鸿胪寺’那帮搞礼仪的家伙办成的。他们借着一次使节访问的机会。但我们是同一个旗帜下的袍泽。都是为了陛下。”“如果你去鸿胪寺办事,对门口的守卫低声说‘山河一盘棋’,他们会客气很多,办事效率能快三成……”

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”他站起来,用一种抑扬顿挫的唱腔念道。虽然这诗好像还没被写出来。但意境到了。

然后,他脸上的光芒迅速褪去。重新露出颓唐之色。重重地坐回板凳上。板凳发出“嘎吱”一声呻吟。

“怎么了?”我小心翼翼地问。被这大起大落搞得有点懵。

“一切都结束了。”他沉痛地说。“论钦陵死了,吐蕃内乱,西边的威胁至少解除十年。‘茶影司’……恐怕要撤编了。”

“我并不恨论钦陵。他也是一代人杰,为了吐蕃奉献一生。”他喃喃地说。“但这是上面的意思。我们和吐蕃的新继任者,达成了一些……交易。”

“我很快就要离开这里了。这个我待了十五年的地方。”他从怀里摸出一根粗糙的旱烟杆,吧嗒吧嗒抽起来。呛人的烟味弥漫开来。“我见过许多你们读书人难以置信的景象。”“在‘碧螺春’的氤氲雾气中,看到过官员们密谋的丑恶嘴脸,也看到过忠臣的忧心忡忡。”“听着隔壁桌赌徒的呼喝,能分辨出哪个是乔装的刺客,哪个是真的败家子。”“从一杯最廉价的‘粗茶’的温度变化,判断出传递消息的人有多紧张。”“咀嚼一块蜜饯时,仿佛能尝到万里之外传来的血腥味。”

“而这一切,都将烟消云散。就像茶水倒进泥土,了无痕迹。”

“离开的时候到了。”他用油腻的手捂着脸。我仿佛看到有浑浊的泪水从他指缝渗出来。

过了好一会儿。他再度站起来。那个坚毅、深沉、充满使命感的“内卫第九司茶影司”成员消失了。他又变回了那个有点邋遢、面无表情、动作缓慢的“三味居”茶馆老板老王。微胖,穿着旧葛布袍子。漫不经心地收拾着桌上的茶具。好像刚才的一切都没发生过。

“你走吧。”他头也不抬地说。“今天的事,不要告诉任何人。对谁都不要说。”

我晕晕乎乎地站起来。嘴里还残留着“雨前龙芽”的清香和蜜饯的甜味。但心里五味杂陈。震惊,疑惑,荒诞感,还有一丝……莫名的失落?我踉跄着走出茶馆。外面的阳光依旧刺眼。朱雀大街依旧喧嚣。但一切在我眼中,都变得不一样了。每一个行人,每一个店铺,背后都可能隐藏着惊天的秘密。整个长安城,不,整个大唐,仿佛变成了一个巨大无比的棋盘。而我,只是棋盘外一只懵懂的蚂蚁。

若干天之后。我又经过那条街。“三味居”茶馆已经关门了。门板上贴着“旺铺招租”的告示。字迹潦草。旁边的胡饼店老板和杂货铺掌柜在窃窃私语。“老王走了?”,“听说是回乡了。”,“可惜了,他家的茶还不错。”……他们什么都不知道。我看着紧闭的门板。失去了“三味居”和对面那个发呆胡商的酒肆(酒肆也关了),这条街好像失去了某种灵魂。变得陌生而空洞。那些看不见的暗流,真的停止了吗?

我漫无目的地在长安城里闲逛。心情低落。不仅仅是因为科举落榜。也因为那个宏大的、刚刚窥见一角就迅速消失的“真相”。感觉身体被掏空。

直到几天后。我在西市。一个非常热闹的区域。意外地看到了一个熟悉的身影。在一个卖“毕罗”(一种带馅的胡食)的食摊后面忙活。是老王!他瘦了点。黑了点。穿着更破旧的短打。满头大汗地招呼着客人,收钱,递毕罗。动作麻利了很多。完全没有了“三味居”时的那种慢悠悠和飘忽。像换了个人。

我万分激动。几乎是冲了过去。“老王!找到新活儿了?”我压低声音,又难掩兴奋。

他抬头看了我一眼。眼神迅速游移了一下。没有半分熟稔。反而带着警惕。他没理我。而是向我身后不远处,一个卖珠宝的波斯商人摊位,极其轻微地扬了扬下巴。

我顺着他的目光看去。那个波斯商人,鹰钩鼻,眼神锐利。正隔着熙攘的人流,不动声色地看着这边。手里把玩着一颗硕大的绿松石。

老王擦过我的身边,用几乎听不见的声音飞快地说:“棋盘换了,棋还在下。”

我的心猛地一跳。下意识地,我低声回应:“山河一盘棋。”

老王的嘴角,似乎极其隐蔽地勾了一下。然后他迅速转身,继续大声吆喝:“毕罗!刚出炉的毕罗!羊肉馅儿的!”

我站在原地。西市的人潮依旧汹涌。各种语言,各种肤色的人混杂在一起。喧闹,繁华。阳光照在波斯商人那颗绿松石上,反射出诡异的光芒。我知道。战争,或者说,那盘“大棋”,远远没有结束。