从国庆假期之前,各大电商平台就在为一年一度的双11做准备了。除了常规的满赠满减等促销手段外,观察家发现综艺节目似乎成为促销的新载体。

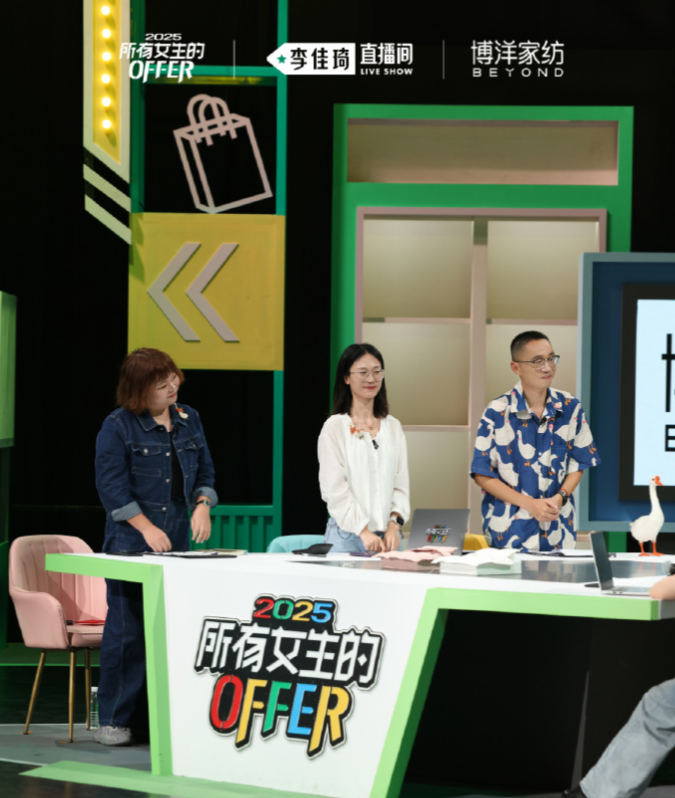

一方面,一年一会的《所有女生的offer》回归,李佳琦及其团队把他们与各大品牌如何唇枪舌剑争福利的点滴记录下来,制作成节目,供其在双11前期发酵预热。

另一方面,李佳琦还参与录制了芒果TV的出海带货综艺《巴黎合伙人》,与尚雯婕、张予曦、毕雯珺等艺人一起,在16天的时间里,从一家位于巴黎的国货快闪店开始,一路解锁福利,把国货介绍给老外们。

两档节目,一向内一对外,看似目标受众和目标不同,核心诉求却是一致的:即通过综艺节目的形式与内容,去扩大品牌影响力与美誉度,并促成下单购买。这种“促销综艺”是否真的有效,它又是否具备形成产业链条的潜质?不妨从节目本身说起。

“反逻辑”的《所有女生的offer》

《所有女生的offer》,原本只是2021年美one公司为了配合直播间动作推出的“配菜”,这几年却越来越有着成为主菜的趋势。

这档节目的形式很简单,就是把过去发生在镜头之外的,主播及其团队与品牌主之间的讨价还价和互相拉扯,以镜头的方式记录下来并且呈现给观众。

在过去几年,即大众的消费狂热还未消退之际,这档节目的关注度没有那么高,以李佳琦直播间的铁粉为主,而伴随着大众消费逻辑发生变化,这档节目的重要性也开始凸显。

新品牌层出不穷,新概念新用法也伴之出现,但如何把这份“新”传递给消费群体是个问题。当下信息分发机制导致茧房效应不可避免地出现,而像李佳琦这样的大主播团队,则是击破茧房的有效途径之一。

从观众侧的讨论也能发现,与2021年《所有女生的offer》刚出现时相比,现在的《所有女生的offer2025》可看性更强了。各个品牌主也很懂何谓节目效果,会主动在与李佳琦团队battle的时候做出较为夸张或符合观众预期的反应,让节目本身变得好看。

当然,对于这类节目“福利机制”是最核心的利益点。今年的《所有女生》也在这方面做足了文章,放大李佳琦团队与品牌主之间的拉扯环节,让观众不自觉地代入,最后福利机制确定时,大家才会有种爽感。

另外这种更强的参与感与爽感,也推动着观众去主动进行传播安利。比如很多人会在小红书上贴出节目的片段,评论区就很会有参与观众产品好不好用,福利给得够不够多之类的讨论。

与其他综艺的逻辑不同,我们认为《所有女生》其实追求的不是传统综艺所看重的播放量、完播率等数据,切片越多传播越广,对节目和品牌方越有利。它的最终导向是直播间,以及告诉观众,有哪些品牌要参与活动,具体的福利构成如何。

所以我们会发现,在社交平台上看节目切片参与讨论的人很可能不会因此去把节目看一遍,但他们却很有可能主动走进直播间,直接购买产品。

伴随着品牌福利的出炉,李佳琦直播间的“超大组合装”也并没有做到让所有人都满意,甚至有人调侃说“品牌要是再这么玩下去,以后得全楼邻居参与双11了”。这也从侧面说明,虽然《所有女生》做到了提升品牌知名度、有效预热双11等需求,但观众最终最关心的,还是“钱怎么花”的问题。

福利设置以及品牌安排等问题,涉及的利益方及考量太多,不是本文重点讨论的对象。但我们仅从“提声量”这点来看,《所有女生》确实越做越成功了,它不仅强化了李佳琦的个人IP以及他在“所有女生”之中的信任指数,也切实帮助品牌完成了推广和冷启动。

故事究竟讲给谁

再说另一档节目《巴黎合伙人》。

与目标直指双11的《所有女生》相比,它的卖货思路没那么直接,是靠讲故事的方式给品牌“贴金”。

现在“情绪消费”已经成为社会主流语境,无论是追剧追综看电影,还是购物买东西,大家总会偏重于满足了情绪价值的产品。如果仔细观察又会发现,“情绪”的具体指向也随着社会大环境的变化,出现了新的情况。

犹记在2015年左右,也就是情绪消费刚刚崭露头角之际,消费者对于极度接地气,甚至接地气到有些冒犯的产品,是可以接受甚至喜闻乐见的。比如当年杜蕾斯那些著名的广告案例,放在现在的环境里有可能刚上架就被举报,但在当年时完全行得通的。

而现在消费者更倾向的,是有亲和力以及具备故事性的品牌。这种故事,如果与家国叙事有关联,则更容易让消费者买单。

《巴黎合伙人》热热闹闹在巴黎开快闪店表层之下,其实就是利用这16天的开店以及如何把中国产品去推介给当地人的叙事,去讲关于国货出海的家国故事。

从营销角度来看,这档节目的设置很聪明也很巧妙。现在的观众很精明,能够迅速判断何谓广告植入,而《巴黎合伙人》也不像《所有女生》是有实打实的优惠利益点。那么如何让观众愿意看?它把国货品牌嵌套进了国货出海的大背景下。

客观来说,在巴黎那种老牌时尚之都,国货想要靠着16天的快闪去打破长期横亘在当地消费者心中的刻板偏见,几乎不可能。

在节目中也能看到,每日到店消费的人,以亚洲面孔居多,其中有不少网红,他们消费后还会在小红书等社交平台发帖造势。当地人或者说西方面孔是否有人消费?当然有,但数量并不是压倒性地多,而且更熟悉法国人的尚雯婕也说,这些老外在购物时的决策很审慎,他们有可能在店里转很久,最后什么都不买。

在节目完播后,节目组也表示确实促成了中国品牌进驻法国药妆店,“国货出海”不是玩噱头。我们当然相信节目组的初心肯定是希望国货被更多人看见。但在商言商,这么多品牌赞助一档节目的目的绝不是冲着充满未知的海外市场,而是国内观众。

在社交媒体上,能够很明显地看到,这种家国叙事是有效打动了观众的。我们看到这样一条评论“看了《巴黎合伙人》对双妹这个百年老品牌很感兴趣,也觉得国货很不容易,所以决定下单支持一下。”

占领心智的目的,就在潜移默化中达到了。

节目里还有许多嘉宾给消费者上手化妆的记录,这是一种很直观的品牌营销安利手段。明星现身说法的说服力不够高,观众会觉得“明星底子好,怎么都好看”,但如你我一样的素人在镜头下“变身”,那说服力可就是指数级的。

也确实有人在社交平台表示,看到张予曦给客人化妆,自己种草了好几款产品。看似给老外讲中国品牌,其实是逆向给国内消费者讲国货出海的故事,《巴黎合伙人》也算是近期的经典案例。

“促销综艺”能否成势?

无论是《所有女生》还是《巴黎合伙人》,从品牌营销的角度来看,它们都是成功的,达到了目的的。那么这类“促销综艺”能否形成产业呢?

让我们先聊聊已经消失在观众视野中很久的一个名词“电视购物”。

也许你会说,电视购物还存在啊,现在甚至有专门的电视购物频道。这话不假,但与千禧年那一波来自海外的制作精良的电视购物节目相比,现在的电视购物更像是把直播间搬到了电视上,一上来就是产品介绍利益点,伴随着“只要999,现在就下单”的吆喝。

而当年的电视购物是什么样的?它更像是利用画面和产品,去给观众讲故事,讲一个关于中产阶级理想生活样本的故事。彼时千禧年,国人对于“理想生活”是什么样没有一个直观的概念,那些海外电视购物广告,填补了这个空缺。

有很多人回忆起那个时期的节目都会说“好看,不觉得像广告,能看一天”,是广告却不让人烦,因为讲了个好故事。

而现在的购物节目也好,直播间也罢,都太直给太激烈了。乍一看挺让人热血沸腾有购物欲望,看久了只觉得吵闹。所以说,“看广告听故事”这个需求,其实一直存在却一直没能得到满足,这让“促销综艺”有存在及发展的优势。

但这类节目面临的问题是什么?缺人。

李佳琦在《巴黎合伙人》里就很如鱼得水,充分发挥了他前·柜哥的专业优势。一方面,虽然语言不通,但他能很好地给客人提供情绪价值与反馈;另一方面,有着多年选品经验的他,能够很快上手判断产品的亮点是什么,并且加以放大。

甚至可以说,李佳琦与尚雯婕算是撑起了这档节目的半边天。其他嘉宾也很努力,但并非不可或缺,可总不能所有促销综艺都找李佳琦一个人来做。

当然市场上有大大小小许多主播,他们能不能来做促销综艺中的灵魂人物呢?也很难。

李佳琦是头部大主播,在观众和消费者心中已经形成了一种强人设,他们会天然信任他的专业程度与判断。而且李佳琦的知名度也高,一些非直播间铁杆用户,也会因为他的出演去关注节目。

可有这样强人设的主播能有几个?

而且李佳琦是最有“明星感”的主播,甚至没有之一。他和明星搭配在一起不突兀,而且他很知道哪些话适合直播间、哪些话适合综艺。其他大主播,即使咖位和带货能力与李佳琦不相上下,却没有这份这么强的“明星感”,很容易在节目中因为把握不好分寸而翻车——这样的例子已经有太多了。

我们相信这两档综艺的先后播出,一定会刺激综艺市场诞生出更多的“促销型节目”。