一提到延安,不由自主就让人心潮澎湃。延安,是中华民族重要的发祥地。那么,过去的延安民兵是什么样的呢?

1944 年,英国《泰晤士报》记者哈里森・福尔曼从重庆冲破封锁,踏上延安。见宝塔山、听延河水,他站在了精神高地。福尔曼镜头追着穿粗布衣、握土枪的身影:老汉背土雷奔波,姑娘村口放哨,庄稼汉放下锄头练游击。他们诠释 “兵民是胜利之本”—— 既是耕者也是战士。

相机记录:月光下擦枪的坚毅,田间练刺杀的尘土,母亲送子参军的微笑。这些打破误读,他写道:“无华丽军装,有钢铁信念;无精良武器,有坚固人心。”

这些带泥土气的民兵,用锄头与步枪奏响抗战强音。以坚守筑成御侮铜墙。他们是民族不屈精神的缩影,故事成永恒丰碑。

延安的民兵正在开大会

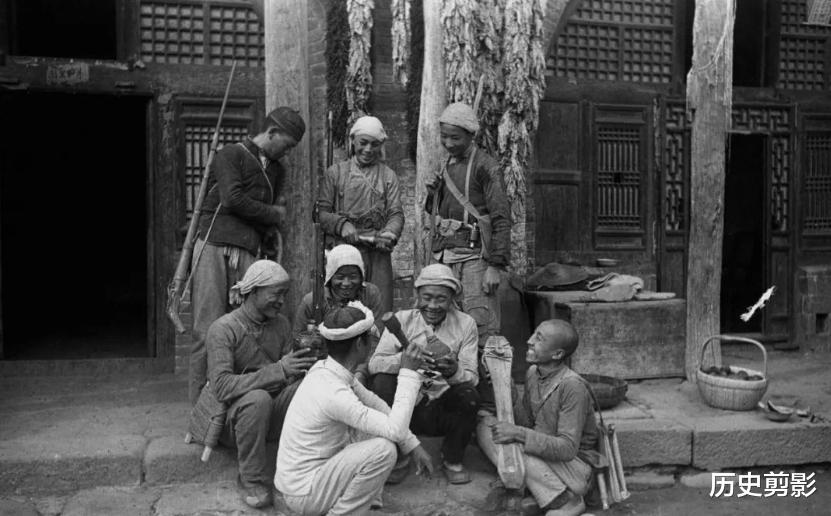

在延安的一个窑洞前,几名民兵坐在台阶上,他们正在交流作战经验。他们手里拿着刚制作出来的土地雷

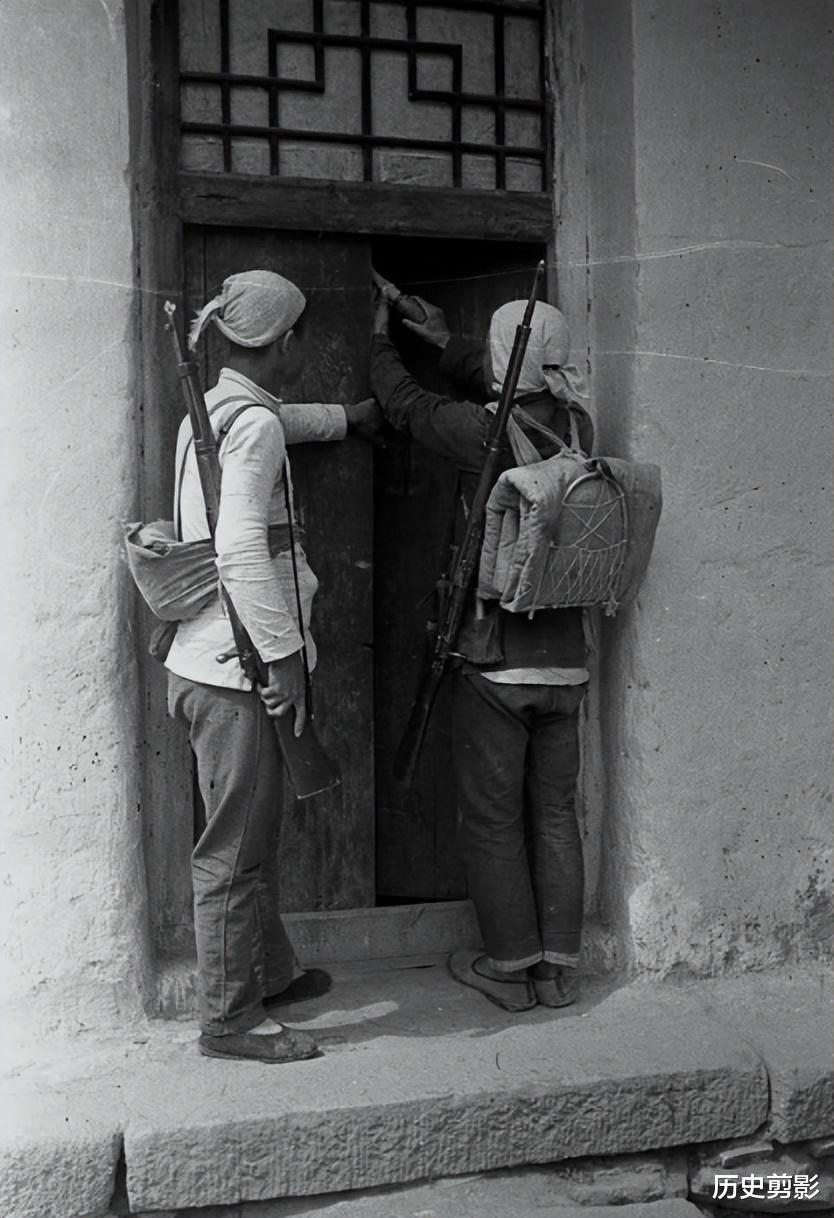

民兵在门后悄悄挂上一枚诡雷。

两名民兵在撤离村子时,在房前的一个凳子下设置了诡雷。

1944年,两个八路军侦查员,在村口被民兵拦住。一名八路军战士拿出路条交给民兵检查。

1944年,延安的民兵们排着队走出城门,他们肩上扛着一节节圆木。这是一种土制大炮,叫榆木炮。

在延安一条大路上,民兵们正在训练。他们身上背的武器五花八门,各不相同。

民兵正在制作土地雷,在他们身后还背着一根绳子。

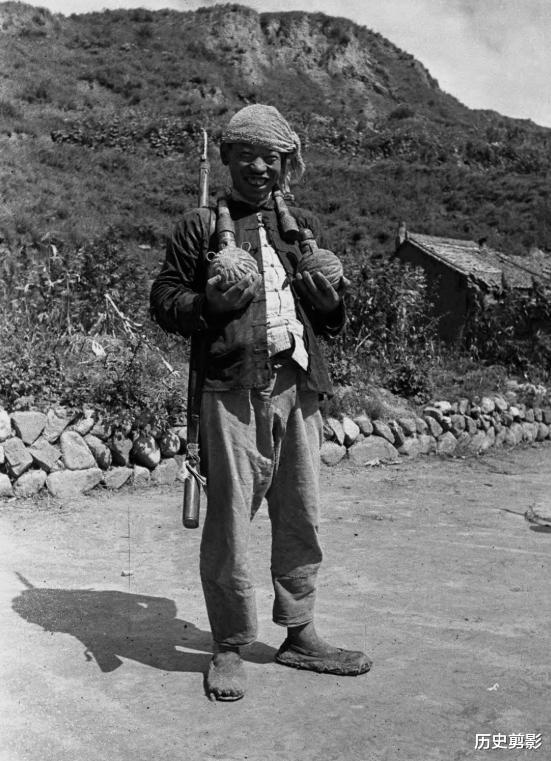

在山路边,哈里森·福尔曼遇到一名民兵。他手里拿着两枚地雷。镜头前,他露出了淳朴灿烂的笑容

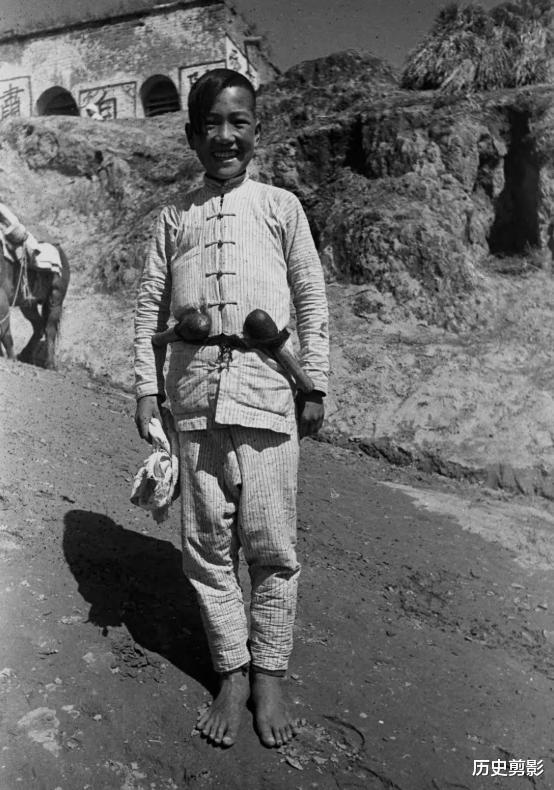

这是一个十来岁的小交通员

1944年,延安民兵的孩子们,也都不甘示弱。他们扛起大刀加入儿童团,积极投身保家卫国。

1944年,在一堵石墙前,美方观察团人员和延安的民兵站在一起合影。