易水河畔,北风萧瑟。

白衣如雪的人群中,荆轲的歌声穿透了两千年的时空:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”这悲壮的诀别,拉开了中国历史上最惊心动魄的刺杀行动的序幕。当督亢地图在秦宫大殿缓缓展开,匕首寒光乍现的瞬间,不仅决定了燕国刺客荆轲的命运,更在某种程度上改变了中国历史的走向。

千百年来,“荆轲刺秦王”的故事被无数人传颂,却鲜有人真正读懂其中的玄机。为何精心策划的刺杀功败垂成?谁才是刺秦行动真正的幕后主使?如果那把匕首刺中秦王,战国末年的历史又会如何改写?这些谜团在历史的长河中若隐若现,等待着智者的解答。

秦汉史专家李开元教授的新作《刺秦:重新认识秦王朝》,如同一把锋利的历史手术刀,精准地剖开了这个古老故事的层层迷雾。这位被誉为“史学界福尔摩斯”的学者,用侦探般的敏锐眼光,重新审视了那段惊心动魄的历史。他不满足于《史记》中已成定论的文字,而是穿越时空,寻找被岁月掩埋的真相。

翻开这本厚重的著作,我们仿佛跟随李开元教授踏上了一段扣人心弦的历史探秘之旅。在咸阳宫的废墟上,在易水河的涛声中,在尘封简牍的字里行间,那些被误读的历史人物重新鲜活起来,那些被误解的历史瞬间重新清晰可见。这一次,刺秦不再仅仅是一个悲壮的英雄故事,而是一场关乎战国格局、人性弱点和历史偶然的宏大叙事。

口述历史:司马迁的隐秘素材

《史记》中那些惊心动魄的描写——荆轲追逐秦王绕柱而走,夏无且投掷药囊的瞬间,秦王三次拔剑不出的狼狈——这些栩栩如生的场景,千百年来被反复传颂。然而,如此精彩的叙事是如何被记录下来的?在那个没有录音录像设备的时代,司马迁又是如何获知这些细节的?

李开元教授在《刺秦》中提出了一个颠覆性的观点:《史记》中关于荆轲刺秦王的记载,很大程度上来源于一位亲历者的口述历史——秦始皇的侍医夏无且。正是这位在危急时刻将药囊掷向荆轲的医者,目睹了秦宫惊变的全过程。

当司马迁在几十年后开始撰写《史记》时,他很可能采访了这位历史见证者,或者接触到了夏无且留下的口述记录。这一发现如同一把钥匙,解开了《史记》叙事生动性的谜底。

口述历史的价值在于其鲜活的细节,但也可能掺杂讲述者的主观视角。夏无且作为秦王的近臣,他的叙述自然带有特定的立场。李开元在书中敏锐地指出:秦国官方当时对外宣称“秦王觉之,体解轲以徇”,强调秦王事先就识破了阴谋;而燕国的记载则简略得多:“秦王觉,杀轲”。

这两种官方叙事与《史记》中惊心动魄的搏斗场景大相径庭。正是这种差异,揭示了司马迁可能获得了宫廷内部的真实口述史料。

在秦始皇统一六国后,各国史料遭到系统性销毁。秦国史官只留下对自己有利的记录。李开元通过对比《秦始皇本纪》与《燕召公世家》中截然不同的刺秦记载,揭示了秦廷对信息的严密控制。

当荆轲事败身亡的消息传出时,各国史官只能依据秦国官方发布的新闻记录事件。燕国史官在都城陷落前甚至来不及调查真相。这种信息管控使得夏无且的口述成为弥足珍贵的第一手资料,但也可能在不经意间放大了讲述者自身在事件中的作用。

李开元教授在书中写道:“历史研究需要穿透官方记载的屏障,寻找那些被边缘化的声音。”《刺秦》对史料来源的剖析,不仅让我们重新认识荆轲刺秦的故事,更为理解《史记》的创作提供了一把钥匙。司马迁的伟大,在于他不满足于官方档案,而是多方寻访历史见证者,将那些即将消逝的记忆凝固在文字中。这种史学精神,即便在两千年后的今天,依然闪耀着智慧的光芒。

刺杀失败:被忽视的关键因素

公元前227年深秋,咸阳宫的大殿上,一场惊心动魄的刺杀正在上演。荆轲手持徐夫人匕首,追逐着仓皇奔逃的秦王嬴政。历史在这一刻仿佛凝固——匕首锋刃与秦王的衣袂只差分毫,却终究未能改变历史的轨迹。为何这场精心策划的刺杀最终功亏一篑?李开元在《刺秦》中给出了令人耳目一新的解释。

传统观点多将失败归咎于荆轲剑术不精或秦舞阳临阵怯场。然而李开元透过表象,揭示了更深层的原因:太子丹的急功近利和短视决策。这位燕国储君在策划刺秦时,犯下了一系列致命错误。

致命错误一:仓促的行动时机。荆轲原本在等待真正的剑术高手盖聂前来相助,但太子丹在秦军压境的压力下失去耐心,不断催促行动。当太子丹怀疑荆轲有悔意时,甚至以“日已尽矣”相逼,迫使荆轲提前出发。这种急躁的心态直接导致荆轲团队实力不足,错失良机。

致命错误二:错误的人选搭配。在盖聂未能及时赶到的情况下,太子丹强行指派年仅十三岁的街头混混秦舞阳担任荆轲的助手。这个选择看似大胆,实则鲁莽。当秦舞阳踏入秦宫大殿,面对威严的秦王和森严的侍卫,顿时“色变振恐”,险些暴露计划。这一细节在《史记》中虽一笔带过,却被李开元敏锐地捕捉为关键败因。

致命错误三:对秦王武力的误判。太子丹和荆轲都低估了秦王嬴政的个人能力。嬴政并非深居简出的文弱君主,而是经历过战场考验的军事统帅。当荆轲持匕首刺来时,嬴政敏捷地闪避并最终拔剑反击,展现出非凡的身手和心理素质。这种误判反映了六国贵族对秦国统治者普遍存在的认知偏差。

李开元在书中指出:“太子丹的急躁不仅葬送了刺秦计划,更加速了燕国的灭亡。”刺秦失败后仅一年,秦军便攻占燕都蓟城,燕王喜逃亡辽东,最终献上太子丹的首级以求苟安。这一悲剧性结局,与刺秦行动的仓促和准备不足形成了残酷的呼应。

《刺秦》对这些关键因素的剖析,颠覆了传统认知。它告诉我们:历史转折点上的成败,往往不取决于英雄个人的壮举,而在于决策者的战略眼光和耐心。太子丹的急躁性格和战略短视,最终使一场本可能改变历史的刺杀沦为悲壮的绝唱。

幕后推手:刺秦的真正主谋

千百年来,无论是《史记》还是后世文学,都将燕太子丹视为刺秦行动的唯一策划者。陶渊明在《咏荆轲》中写道:“燕丹善养士,志在报强嬴”,强化了这一固有印象。然而李开元在《刺秦》中提出了一个石破天惊的观点:刺秦行动的总策划可能并非太子丹,而是当时的燕国最高统治者——燕王喜!

这一颠覆性观点源于对史料的深度挖掘。李开元在书中列举了一条关键证据:秦王子婴在进谏时曾提及:“燕王喜阴用荆轲之谋而倍秦之约”。这表明在秦国的认知中,燕王喜才是刺秦的主谋。这一记载与燕、秦两国官方史料的差异,引发了李开元的深入思考。

为何燕王喜要隐藏在幕后?《刺秦》给出了精妙的政治分析:战国时期的外交暗杀行动,从来都是国家行为而非个人复仇。刺杀秦王如此重大的计划,需要动用国家资源——从督亢地图的绘制到樊於期的收留,从刺客的选拔到行动的策划,每一步都需要国家机器的支持。太子丹作为人质归国的王子,根本无力独自承担如此庞大的工程。

燕王喜的幕后操控展现了一位老谋深算的政治家的智慧。他让儿子在前台操作,自己则保持安全距离。若刺秦成功,他便可坐收渔利;若失败,则可推卸责任。这种安排恰如李开元所言:“帝王心术深不可测,燕王喜的隐身术正是乱世君主的生存之道。”

这一新解颠覆了我们对战国政治的认知。传统叙事中,燕王喜被描绘为昏聩无能的亡国之君,而太子丹则被塑造成反抗暴秦的英雄。但《刺秦》通过剖析刺秦行动的政治背景,揭示了更为复杂的权力关系:太子丹更多是出于个人恩怨——他在秦国为人质时遭受秦王政的羞辱,归国后一心复仇;而燕王喜考虑的则是国家存亡的战略问题。

刺秦失败后的历史发展,也印证了李开元的观点。当秦军大举攻燕时,燕王喜毫不犹豫地逃亡辽东,并将太子丹斩首献秦以求和。这一残酷决定,既是对失败责任的推卸,也反映了燕王喜一贯的政治算计。

《刺秦》对幕后主使的重新定位,不仅修正了历史人物的形象,更揭示了战国政治的复杂本质。在权力博弈的棋局中,每个角色都在精心计算,而真正的棋手往往隐藏在阴影之中。燕王喜的“隐身术”,正是这种政治智慧的生动体现。

刺秦三幕:不同策略的比较

历史总是充满戏剧性的巧合。在秦始皇统一六国的过程中,他竟遭遇了三次惊险的刺杀:荆轲匕刺、高渐离筑击、张良锥砸。李开元的《刺秦》将这三次刺杀并置分析,揭示了不同策略背后的深层逻辑。

荆轲刺秦(前227年):宫廷刺杀。

作为最著名的刺杀行动,荆轲采取的是“近身刺杀”策略。他携带燕国督亢地图和秦将樊於期首级,以使者身份直入秦宫核心。这一策略的优势在于接近目标的可能性和刺杀成功的震撼性;但风险在于宫廷戒备森严,一旦失败便无退路。

高渐离刺秦(约前221年后):艺术刺杀。

荆轲的挚友高渐离采取了更为迂回的策略。秦灭燕后,高渐离隐姓埋名,凭借击筑(一种弦乐器)的才华接近秦始皇。在获得信任后,他在筑中暗藏铅块,企图在演奏时击杀秦王。这一策略的巧妙之处在于利用艺术才能降低戒备,但需要长期的忍耐和伪装。

张良刺秦(前218年):远程狙杀。

年轻的韩国贵族张良策划了最具创新性的刺杀方案。他在博浪沙(今河南原阳)埋伏,雇佣大力士投掷重达120斤(约60公斤)的大铁锤袭击秦始皇车队。这种“远程攻击”模式避免了近身搏斗的风险,是历史上罕见的刺杀策略。

张良的行动展现了惊人的谋划能力:他选择博浪沙作为伏击点,是因为这里“路面沙丘起伏所以秦始皇的车队的速度就会降低,而且北面是黄河,南面是官渡河,芦苇丛生,便于逃跑”。更令人惊叹的是,张良准确预判了秦始皇巡游的路线和时间。

然而张良的行动却因一个关键细节功亏一篑:秦始皇采纳了尉缭的建议,设置了多辆“天子六驾”的副车作为诱饵。当大力士的铁锤击中车辆时,秦始皇本人却安然无恙。这一防御措施显示了秦始皇对刺杀的高度警觉。

李开元在《刺秦》中深刻指出:“三次刺秦,三种策略,代表了反抗者对专制皇权的不同抗争方式。”荆轲代表的是孤注一掷的英雄主义,高渐离展现的是隐忍复仇的持久意志,而张良则开创了系统谋划的全新模式。特别值得注意的是,张良是唯一在失败后成功逃脱的刺客,这一经历使他后来成长为汉初最杰出的谋士。

《刺秦》对三次刺杀的对比分析,不仅揭示了刺杀策略的演变,更展现了秦统一过程中反抗形式的多样性。从壮烈的宫廷搏杀到精密的远程伏击,这些行动虽未能改变秦统一的进程,却在历史的长河中留下了永不磨灭的反抗印记。

图穷匕见:历史现场的真相还原

“图穷匕见”——这个源自荆轲刺秦的成语,早已融入中国人的语言血脉。但真实历史中的那一刻究竟发生了什么?李开元的《刺秦》带领读者穿越时空,回到公元前227年咸阳宫的大殿,还原了那个惊心动魄的历史瞬间。

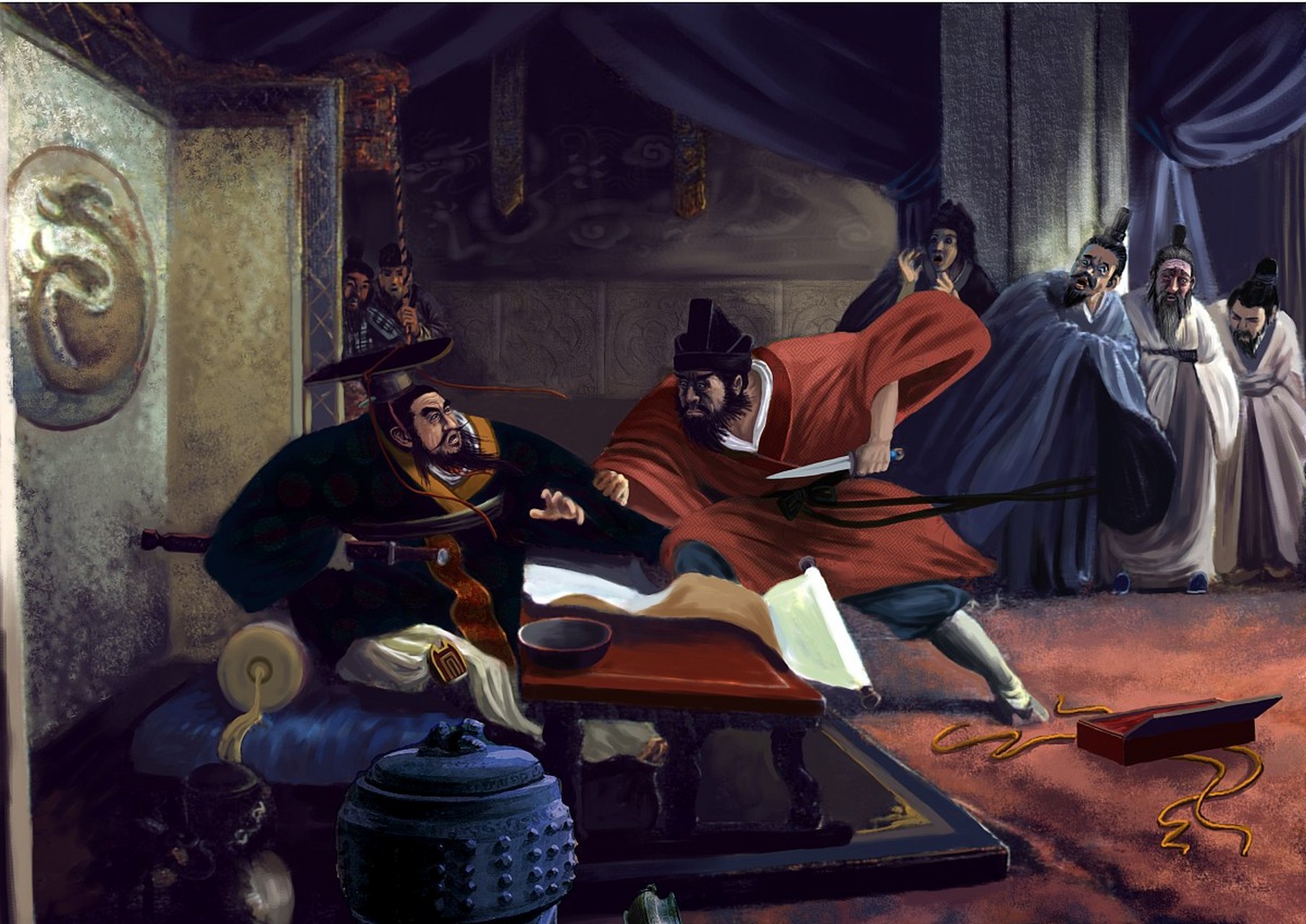

当荆轲捧着装有樊於期首级的匣子,秦舞阳捧着督亢地图,一步步走近秦王时,整个大殿的气氛已紧张到极点。秦舞阳的“色变振恐”引起了秦国大臣的警觉。在这千钧一发之际,荆轲镇定自若的解释化解了危机,却也埋下了失败的伏笔——助手的不堪大用使他只能孤军奋战。

秦王嬴政面前的案几上,地图被缓缓展开。这一刻,李开元在书中描述得极为精彩:“荆轲左手抓住秦王衣袖,右手握住匕首直刺——这是事先演练过无数次的完美动作。”然而历史就在这一瞬间偏离了预设轨道。秦王的本能反应快如闪电,他猛地向后挣脱,衣袖撕裂,躲过了致命一击。

接下来的场景在《史记》中被描述为“秦王环柱而走”,李开元却提出了一个关键性质疑:以秦宫大殿的空间结构,秦王实际上只需几步就能跑到殿柱后躲避。夏无且“以药囊提荆轲”的举动,以及大臣们“王负剑”的呼喊,共同构成了一幅生动的逃生图景。

最令人深思的是秦王拔剑的过程。按照《史记》记载,秦王三次拔剑不出,最终在侍从提醒下“负剑”(将剑鞘推到背后)才拔出长剑。李开元对这一细节进行了专业分析:战国时期青铜剑长度有限,根本无需“负剑”动作;而秦始皇陵出土的宝剑长度也多在60-90厘米之间。那么司马迁为何要这样写?

《刺秦》给出了精妙的解答:这一细节很可能来自夏无且的口述,是亲历者记忆中的真实画面。但更可能是司马迁为了突显历史戏剧性而进行的文学处理。这种处理虽然增强了叙事的张力,却在无意中掩盖了另一个关键事实——荆轲的剑术不足。

李开元在书中客观评价:“荆轲的剑术造诣其实平平”,这从他在占据先机的情况下未能刺中目标,以及后来被秦王轻易反杀可以看出。这一评价并非贬低英雄,而是还原历史人物的真实面貌——荆轲的伟大不在于超凡的武艺,而在于明知不可为而为之的勇气。

《刺秦》对“图穷匕见”时刻的还原,不仅修正了历史细节,更揭示了一个深刻道理:历史转折点往往由无数偶然因素决定。衣袖的撕裂、药囊的投掷、秦王的反应速度——这些看似微不足道的细节,共同决定了刺秦的成败,也改变了中国历史的走向。正是这些偶然的瞬间,让我们感受到历史的呼吸和温度。

历史假设:刺秦成功的蝴蝶效应

“如果荆轲刺死了秦王,历史将如何演变?”这个大胆的假设如同一把钥匙,打开了历史研究的另一扇大门。李开元在《刺秦》中并未回避这个充满争议的话题,而是以严谨的史学态度,勾勒出了一幅可能的历史图景。

战国末期的秦国虽已崛起,但根基并不稳固。李开元分析道:“当秦王遇刺身亡,擅兵的秦将驻守边关,内有祸乱,君臣互忌,此时诸侯各国联合,即可攻破秦国。”这一判断基于对当时局势的深刻理解。公元前227年,秦虽已灭韩、破赵,但楚、魏、齐等国仍具实力,名将项燕、李牧等尚在,六国合纵的可能性依然存在。

太子丹的预案设想:若能劫持秦王迫使其归还六国土地(如曹沫劫齐桓公),最为理想;若不成,则刺杀秦王,引发秦国内乱,为六国合纵创造机会。这一战略设计本身具有相当的合理性,只是执行环节出了问题。

李开元在书中描绘了刺秦成功可能引发的连锁反应:

权力真空危机:秦始皇当时尚未确立太子,突然遇刺必然引发继承权之争。手握重兵的将领如王翦、蒙恬等各有支持的公子,秦国内部可能陷入分裂。

六国反扑良机:赵国残余势力在代地坚持抵抗,楚国仍有相当军事实力。若秦国内乱,六国合纵可能死灰复燃,形成反秦联盟。

历史进程转向:统一进程可能延迟数十年,战国格局将持续更久。即便最终仍走向统一,其路径和模式也将截然不同。

这一假设并非空想,而是基于历史规律的合理推演。李开元在书中特别强调:“历史的动向有时决定于偶然的瞬间”,荆轲匕首与秦王衣袂的那分毫之差,可能就是改变历史走向的“蝴蝶翅膀”。

《刺秦》的历史假设研究,不仅拓展了历史思考的维度,更揭示了秦统一过程中蕴含的历史偶然性。我们习以为常的“秦统一六国”的历史叙事,实际上建立在无数偶然事件的基础上。荆轲刺秦的失败,恰是这些关键偶然事件中最具戏剧性的一个。

这种研究的意义,李开元在书中有精辟论述:“假设历史不是为了否定现实,而是为了理解历史的多种可能性。”正是这些可能性,让我们更加深刻地认识到:历史从来不是一条直线,而是由无数选择与偶然交织而成的复杂网络。每一个节点上的微小变化,都可能引发全然不同的历史走向。

当历史的迷雾渐渐散去,我们看到的不仅是一个更真实的刺秦故事,更是一种理解历史的新视角。李开元在书中的一句话道出了这种真谛:“历史的意义不在于背诵确定的答案,而在于追寻真相的过程。”《刺秦》的价值,正在于它开启了这个追寻的过程——不是终结讨论,而是开启更多思考的可能性。

易水河依旧流淌,咸阳宫已成废墟,但人类对历史真相的追寻永不止息。在这个意义上,《刺秦》不仅是一部历史著作,更是一把钥匙——它为我们打开了重新认识中国历史的大门,也点燃了挑战传统、探索未知的智慧之火。