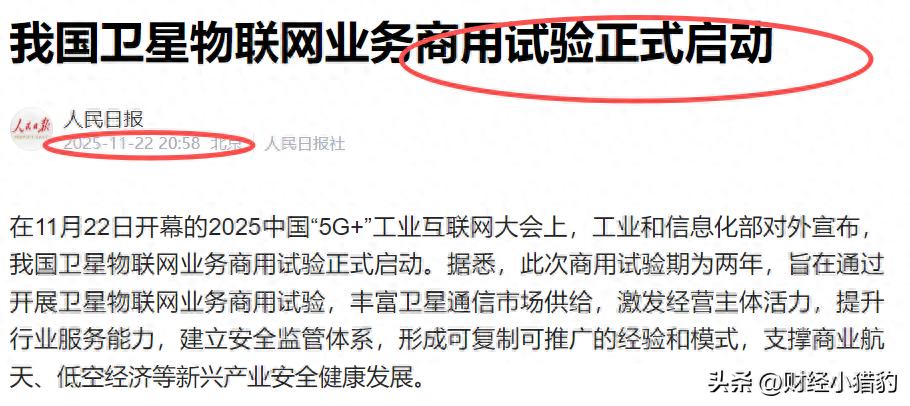

就在今天(22日),在2025中国5G+工业互联网大会上,工业和信息化部正式宣布启动卫星物联网业务商用试验。

这不是一次简单的技术试点,而是国内可能正试图通过“天基网络+万物互联”的融合路径,补充地面网络在偏远场景下的覆盖短板。

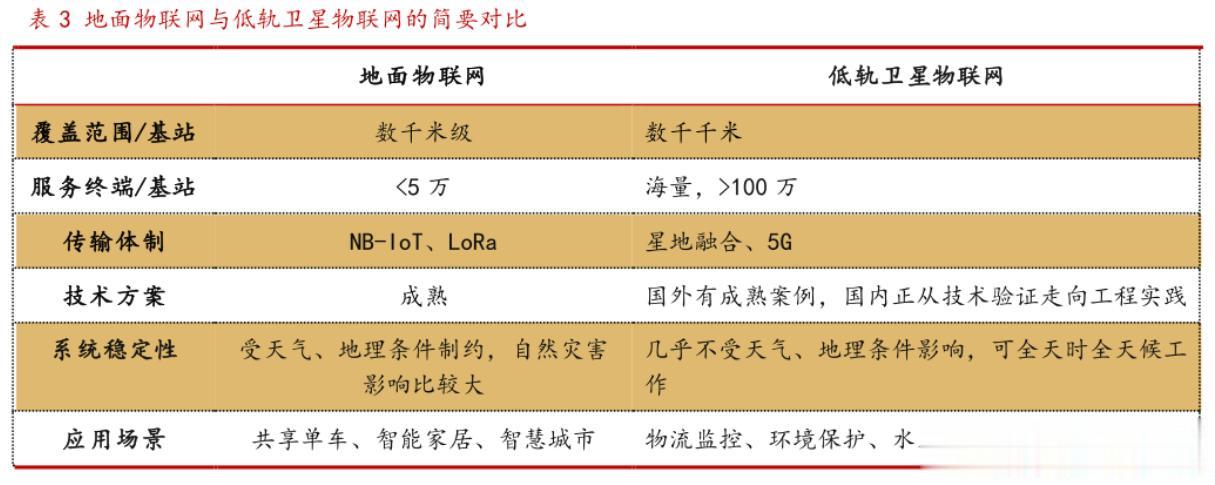

过去十年,中国建成全球最庞大的4G/5G地面通信网络,但覆盖盲区依然存在。

据工信部数据,截至2024年底,我国仍有约18%的国土面积(主要为海洋、高原、沙漠、边境)无法获得稳定蜂窝网络覆盖。

与此同时,低空经济爆发式增长带来新挑战。

公开数据显示,2025年上半年,传统通用航空完成飞行57万小时,实名登记无人机总数突破272.6万架,累计飞行2447万小时,同比增长149%。

传统通信手段难以支撑其对实时定位、远程控制和状态回传的刚性需求。

在此背景下,在海洋、应急等特定场景下,卫星物联网已成为补齐网络短板的关键选项。

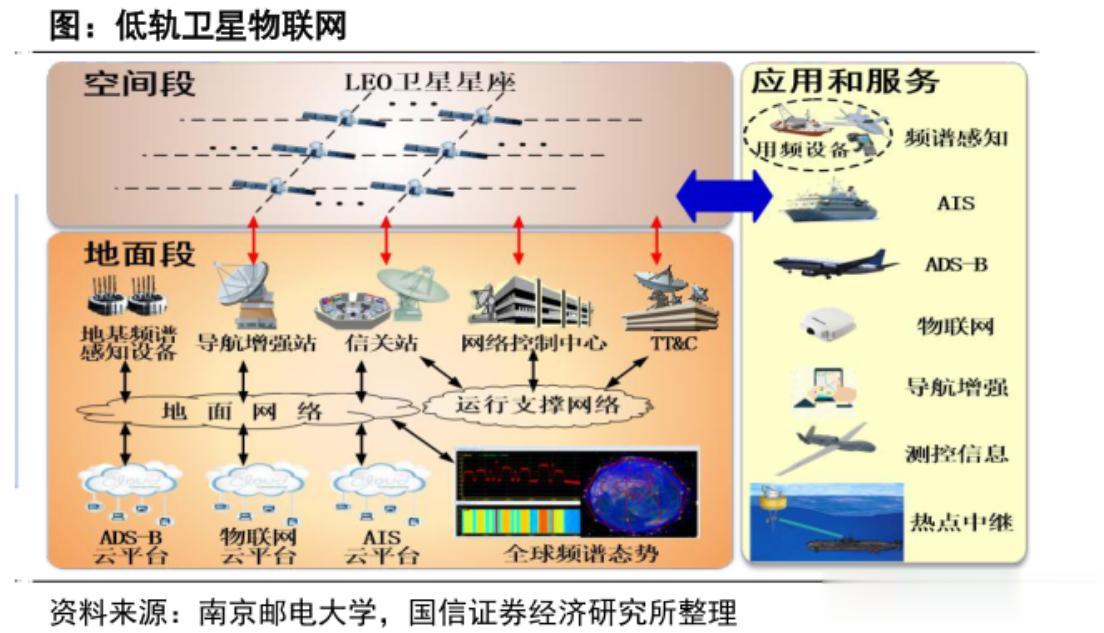

大家要知道,卫星物联网不取代地面网,而是构建“地面为主、天基为辅、智能协同”的融合网络架构。

据赛迪顾问预测,到2027年,中国卫星物联网终端市场规模将突破800亿元,年复合增长率达34.2%。

在这样的背景下,此次商用试验的启动,或许标志着我国卫星通信产业正式从“能力建设期”迈入“价值释放期”。

三大能力底座或已成型过去五年,国内不断在积累:

星座能力:

以“GW星座”“鸿雁”“虹云”为代表的低轨通信系统加速组网。

根据公开报道,截至2025年Q3,中国在轨商业通信卫星达182颗,较2020年增长400%,初步具备区域连续覆盖能力。

终端成本:

国产卫星物联网芯片(如华大北斗HD9320、紫光展锐V510)将模组价格压至200元以内,功耗降至微安级,使大规模部署成为可能。

应用场景:

在电力、油气、渔业等领域,已有超5000个试点项目验证了卫星物联网的经济价值。

例如,国家电网在青藏高原部署的卫星传感节点,使线路故障定位时间从72小时缩短至2小时。

这些积累,让国内具备了“从试验走向商用”的现实条件,不是从零开始,而可能从“可用”迈向“好用”。

卫星物联会改变什么?一旦卫星物联网实现规模化商用,带来的不仅是技术升级,而可能是连接范式的重构。

比如一旦卫星物联网实现规模化商用,带来的不仅是技术升级,更是连接范式的根本重构。

所以后面可能不是“先有网络,再接设备”,而是“按需接入、按用付费”。

另外也可能通过天基网络对无人机、eVTOL等低空飞行器进行全球实时追踪与通信保障,有效弥补传统地面通信在偏远地区或高空场景中的覆盖盲区,为低空经济发展提供的基础设施支撑。

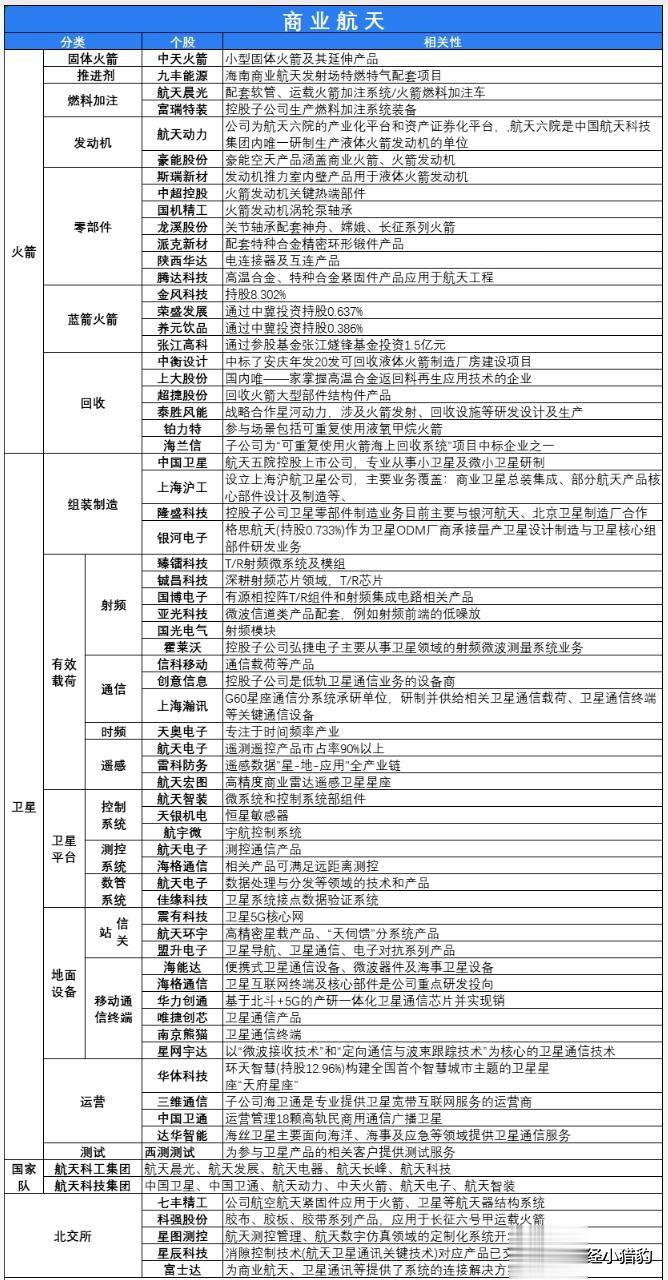

写在最后卫星物联网商用试验的启动,表面看是一个消息面,但可能是是一场基础设施升级。所以对于我们来说,或许可以关注哪些率先把卫星连接变成水电一样平常服务的公司。

另外有一点,当前板块仍处主题催化阶段,毕竟业绩还是没办法体现出来,所以大家要也要结合自己的风格来判断。

特别声明:以上内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供学术研讨。

如果觉得资料有用,希望各位能够多多支持,您一次点赞、一次转发、随手分享,都是笔者坚持的动力~