我们身边的隐形巨人

查尔斯·狄更斯曾写道:“那就拿一瓶闪电、一只干净的大酒杯和一只开塞钻进来吧” 。这句充满画面感的描述,指向的是一种我们既熟悉又陌生的力量。这种力量点亮了全球数十亿家庭的灯火,驱动着洗衣机、电视机和手机。现在逐渐成为公路上亿万汽车的动力来源。我们称它为“电”。

它之所以能做到这一切,只因为一个简单的事实:它代表了自然界中一种极其强大的力量 。

想象一只小小的蚊子。和我们一样,和世间万物一样,这只蚊子也是由原子构成的。原子的结构我们不陌生:中心是带正电的原子核,外面环绕着带负电的电子。正是这种“异性相吸”的电磁力,将电子束缚在原子核周围,维持着原子的稳定结构。

假设我们可以瞬间让这只蚊子体内的所有电子——所有的负电荷——全部消失。只留下那些带正电的原子核 。会发生什么?

“同性相斥” 。在万分之一秒内,所有这些原子核会因为彼此间那股无法抑制的排斥力而一哄而散。这只蚊子不会只是“死亡”,它会被彻底“炸成碎片” 。

这就是我们每天都在与之共存的“电”的真实力量。这揭示了一个惊人的事实:电磁力,这种把原子捏合在一起的力,它的强度是引力的10的40次方倍。这个数字写出来是1后面跟着40个零。这是一个超越了人类直观理解范畴的数字。

然而,最奇怪的事情发生了。如此强大的一种力,我们日常生活中却几乎注意不到它。为什么?

答案在于一种“精妙的平衡” 。在日常物质中,正电荷和负电荷的数量是“相等”的。这意味着,电的排斥力和吸引力在宏观尺度上达到了完美的平衡,两者相互抵消了。

这就是为什么当你走在街上,和另一个人擦肩而过时,你们之间既不会产生强烈的吸引,也不会产生剧烈的排斥。你根本感受不到这种强大力量的一丝一毫,尽管它实实在在地存在于你们身体的每一个原子之间,并且比你们之间的引力强大10的40次方倍 。

那么,人类是如何学会利用它的呢?我们是如何为电视和手机供能的呢?秘密就在于:如果我们有办法,哪怕是暂时地、局部地,去“制造出电荷的不平衡”,就像我们对那只可怜的蚊子所做的那样(当然,规模要小得多),我们就可以释放出电的强大力量。

这,就是电能为世界提供能量的原因。

10的40次方倍究竟意味着什么?

让我们再次回到那个令人不安的数字:10的40次方倍。

我们必须停下来,试着去理解这个数字的尺度,因为它几乎是我们理解后续一切事物的前提。人类的大脑不擅长处理这种指数级的差异。我们能理解10倍的差异,甚至1000倍的差异,但10的40次方倍?

这个数字,10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,它比宇宙中已知的恒星总数还要多,比地球上的沙砾总数还要多。

我们来做一个对比。引力,是我们最熟悉的力。是它把我们固定在地球表面,是它让月亮环绕地球,是它让地球环绕太阳。我们觉得引力“很强”——你从梯子上摔下来试试就知道了。

但现在,请想象你拿起两块小小的磁铁。你把它们相互靠近,当它们接近到一定程度时,你会感觉到它们之间凭空产生了一种强大的力 。它们要么“啪”地一声吸在一起,要么就是顽固地互相排斥,你甚至需要用点力气才能把它们按在一起。

你手中感觉到的这个力,就是电磁力。而那个把你牢牢按在椅子上、重达6000亿亿吨(6 x 10^24千克)的地球所产生的引力,却可以被你桌上一块小小的磁铁轻易克服——这块磁铁可以吸起一个回形针,完全无视整个地球向下的拉力。

这已经很直观了,但“10的40次方倍”的差距,远比这更夸张。

物理学家理查德·费曼曾做过一个著名的比喻:如果两个人站在一臂之远的地方,假设他们身体里的电子比质子(正电荷)多出了百分之一,仅仅是这百分之一的不平衡,他们之间的排斥力会大到什么程度?这个力,足以举起整个地球。

这个比喻还是不够准确。蚊子的例子才更接近真相。如果我们能把两个相距一米的人身体里的所有电子和所有原子核完全分离,把所有的电子放在一个点,所有的原子核放在另一个点,它们之间的吸引力,将超过我们已知宇宙中所有行星、恒星和星系加在一起的引力。

这就是电磁力的真实强度。

可我们为什么感觉不到?为什么我们只感觉到了那个微弱、可怜、与电磁力相比几乎可以忽略不计的引力?

答案我们提过了:平衡。

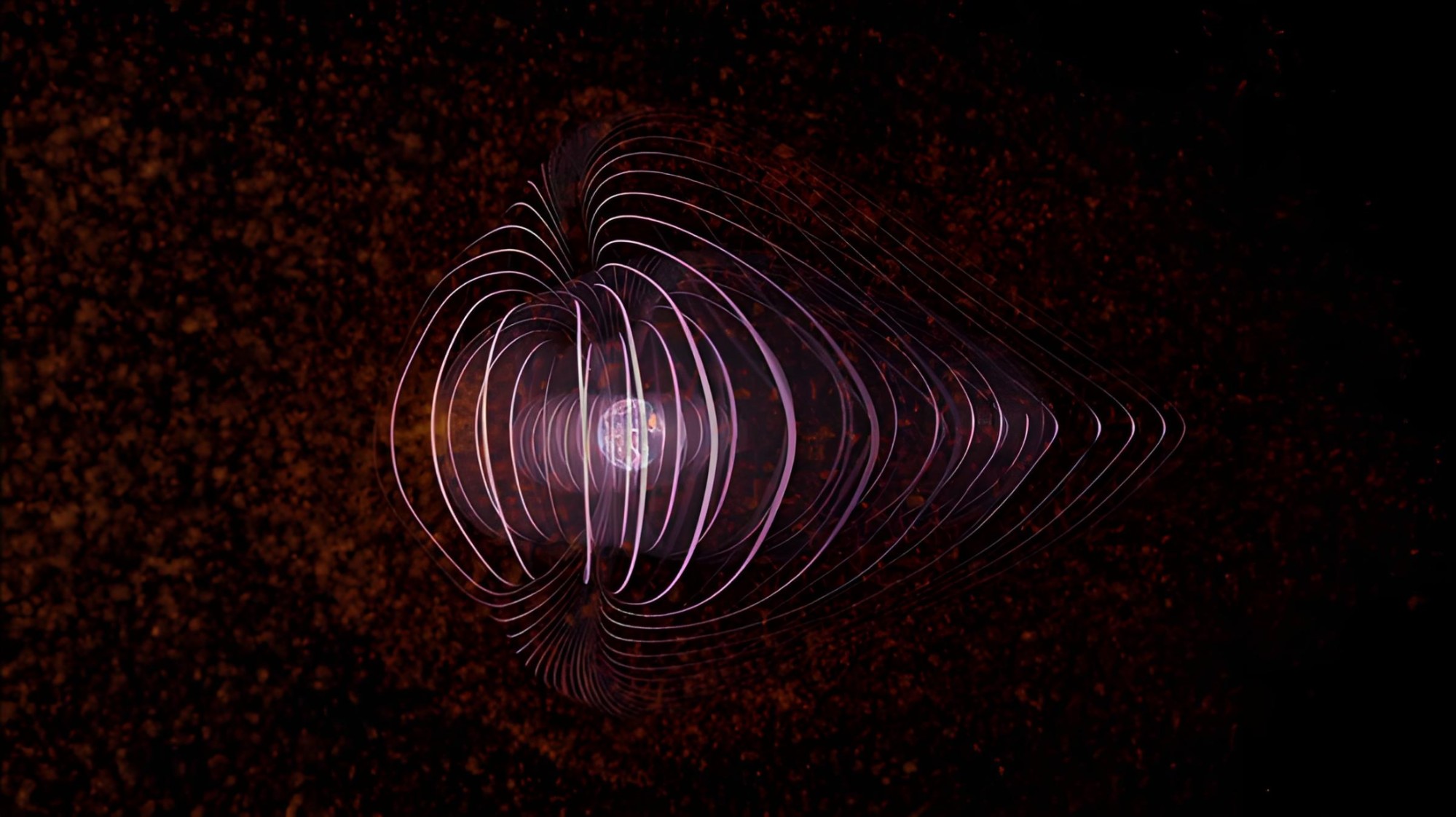

引力有一个特点:它永远是吸引力。它只会拉,不会推。因此,物质越多,引力就越强,它会不断地累积。正因为如此,引力在宇宙的宏观尺度上(行星、恒星、星系)成为了主宰。

而电磁力不同。它有吸引(异性相吸),也有排斥(同性相斥)。在大自然精妙的安排下,一个原子核带的正电荷,和它外面环绕的电子所带的负电荷,在数量上是“精确相等”的。不是“大约”相等,是“精确”相等。

正因为这种完美的抵消,当你和另一个人擦肩而过时,你身体里数万亿亿个正电荷对那个人产生的排斥力,被你身体里同样多、同样强的负电荷对那个人产生的吸引力给完美抵消了。你身体里的负电荷对对方的负电荷的排斥力,也被正负电荷间的吸引力抵消了。

最终的结果是,这个10的40次方倍的力,在宏观上,等于零。

于是,那个一直在累积、从未被抵消的、微弱的引力,成为了我们在宏观世界中唯一能感受到的“大尺度”的力。我们就像生活在一个沉睡的巨龙身上,只注意到了它身上爬过的蚂蚁(引力),却对巨龙本身(电磁力)一无所知。

电荷的不平衡

我们之所以能建立现代文明,就是因为我们找到了唤醒这条巨龙的方法。我们不需要完全唤醒它——那会像蚊子的例子一样毁灭一切——我们只需要轻轻地“戳”它一下,让它的平衡出现一点点“不平衡” 。

大自然自己就会这么做。

积雨云中,水滴和冰晶的剧烈摩擦,会导致电荷的分离。云的顶部可能积累了大量的正电荷,而底部则积累了大量的负电荷。这种“电荷的不平衡”制造出了强大的电场。当这种不平衡积累到空气再也无法承受的程度时,电荷就会“哗”地一下撕裂空气,试图重新恢复平衡。

这就是闪电。一道闪电,就是那只沉睡巨龙的一次呼吸。

人类的智慧在于,我们学会了用更温和、更可控的方式来制造这种不平衡。

发电厂,本质上就是一个持续不断制造电荷不平衡的工厂。它通过各种方式(比如燃烧天然气、石油或煤炭产生的水蒸气,或是核反应推动巨大的磁铁在线圈中旋转。这个过程会“推开”导体中的电子,在发电机的一端制造出过量的负电荷(电子堆积),在另一端制造出过量的正电荷(电子缺失)。

这种不平衡,我们称之为“电压”。

然后,我们用导线(比如铜线)连接这两端。会发生什么?

被推到负极的电子,会拼命地想要跑到正极去,以恢复那种它们最喜欢的“平衡”状态。这种“电荷的流动”,就是“电流”。

当这种电流流过你的电灯泡时,电子的流动会撞击灯丝中的原子,使它们发热、发光。当它流过你的电动机时,它会产生磁场,推动马达旋转。

我们并没有“创造”能量,我们只是利用了自然界中原本就存在的那股10的40次方倍的力。我们所做的,只是在A点制造一个“不平衡”,然后让这股力在“试图恢复平衡”的过程中,顺路帮我们做点功——比如烤个面包,或者看个电视 。

奥斯特的指南针与法拉第的“场”

很长一段时间里,人们认为“电”和“磁”是两种完全不相关的东西。

电,是琥珀(古希腊语中“琥珀”就是“elektron”)摩擦毛皮后吸引小碎屑的力量 ,是莱顿瓶里储存的“电火花”,是富兰克林风筝引下的天火。

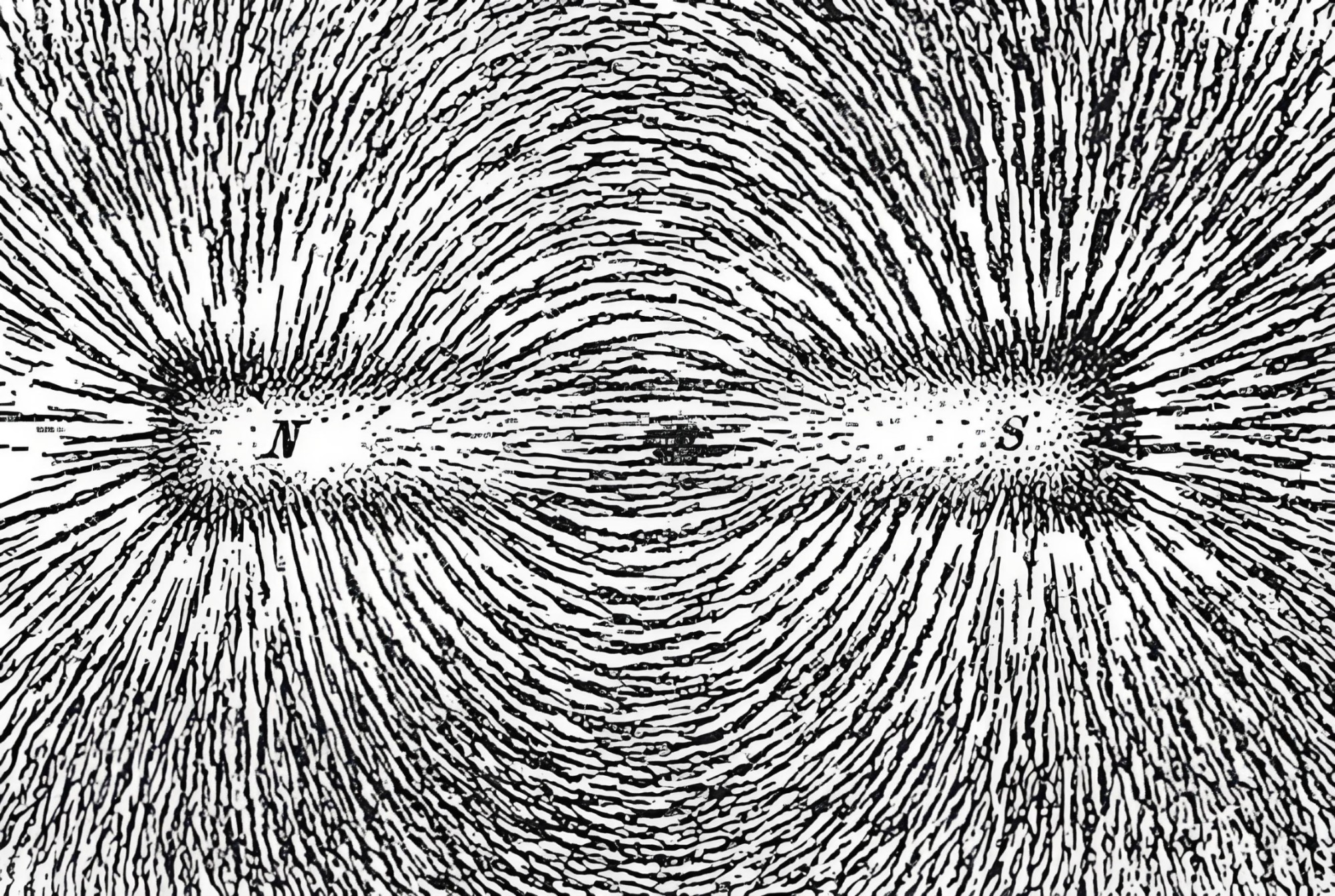

磁,是磁石(天然的磁铁矿石)吸引铁屑的力量,是指南针永远指向北方的神秘力量。

它们看起来毫无共同之处。

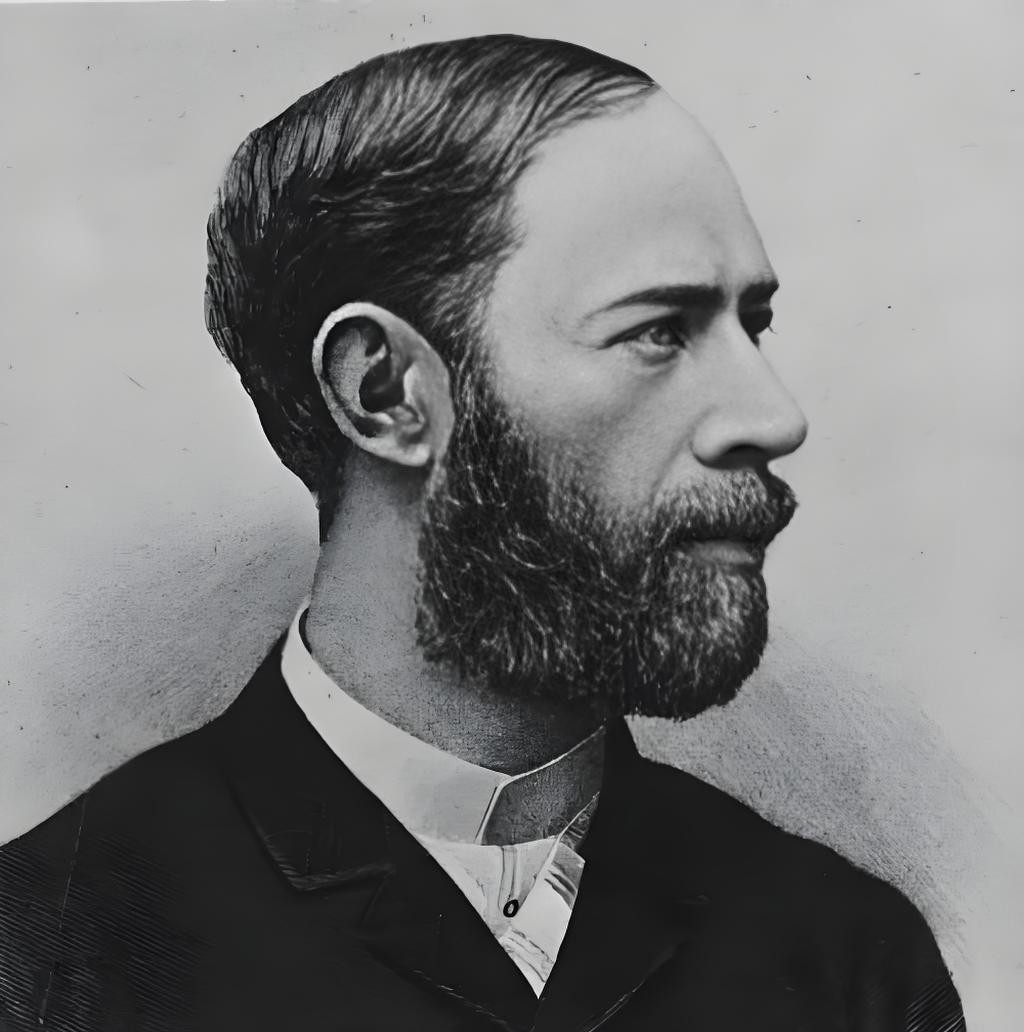

直到1820年,丹麦物理学家汉斯·克里斯蒂安·奥斯特在给学生上课时,偶然做了一个实验。他打开了一个电路,让电流流过一根导线。他惊讶地发现,导线旁边的一个小小的磁针(指南针),突然“发生偏转”了。

这个小小的偏转,是人类历史上最重要的发现之一。

他第一次无可辩驳地证明了:电和磁存在本质上的联系 。

奥斯特的结论是:电流能够产生类似磁石的效果。他甚至做出了一个惊人的猜测:磁本身,也许就是由铁等物质内部流动的微小电流所产生的。

科学家们对这个发现感到“十分震撼” 。一个全新的领域被打开了。

这时,一位名叫迈克尔·法拉第的英国科学家登场了。法拉第出身贫寒,是一位铁匠的儿子,几乎没有受过正规教育,他靠在装订厂当学徒时阅读客户送来装订的书籍自学成才。但他拥有一样东西:无与伦比的物理直觉。

法拉第对奥斯特的发现进行了深入研究,但他思考问题的角度与所有人都不一样 。

当时其他的科学家,大多着眼于“导线中的电流”。他们思考的是电线、电池、电流大小。

而法拉第,却在思考那根导线“周围的空无一物”。

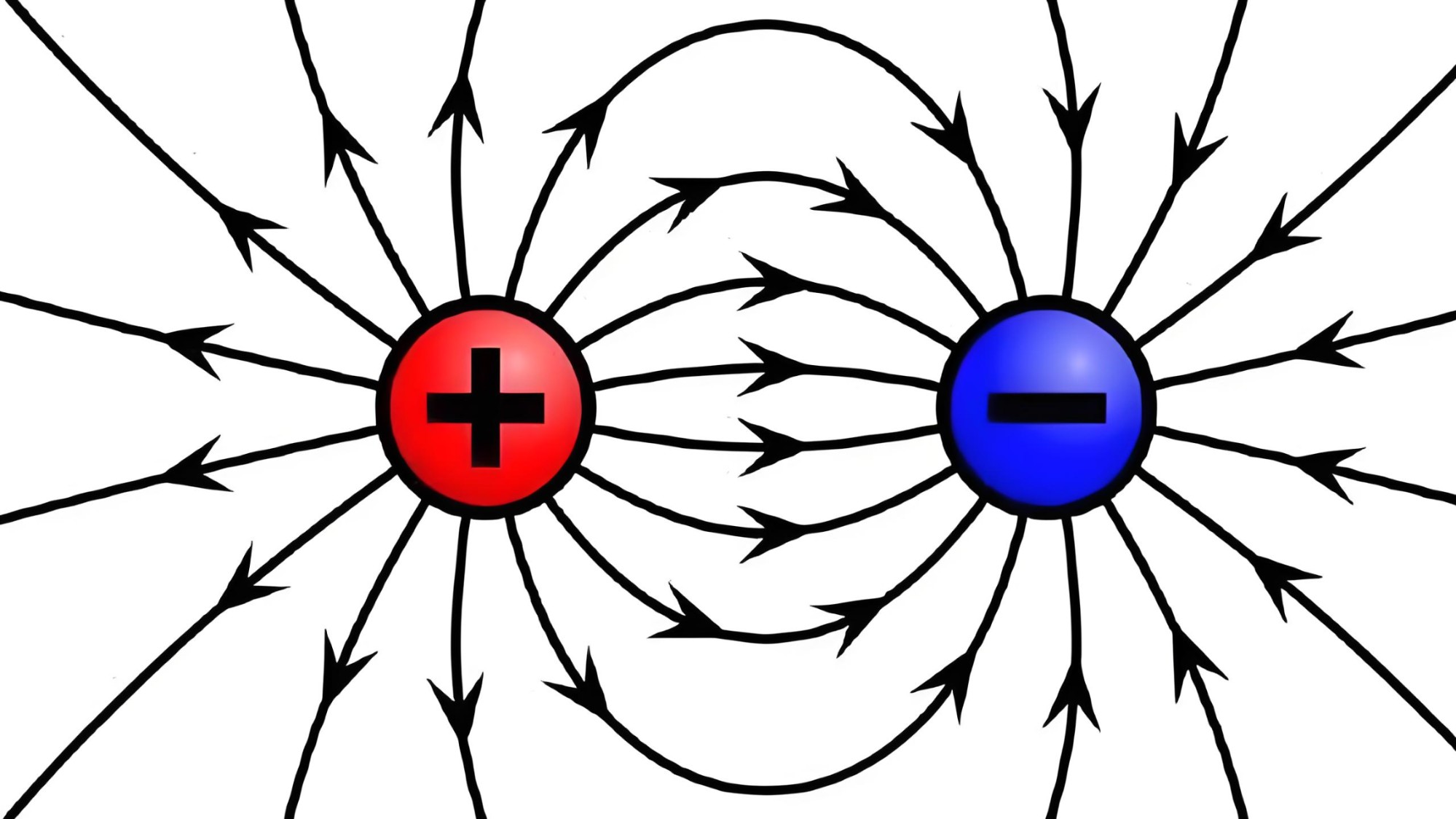

当你把两块磁石相互靠近时,你不需要它们接触,就能感觉到它们之间“凭空存在一种强大的力” 。法拉第确信,在它们之间的“空无一物”中,“必然有什么东西” 。

他提出了一个革命性的概念:这个东西叫“场”。

他提出,一个磁石会向周围的各个方向延伸出一种“无形的磁场”。是这个“场”在传递着力。

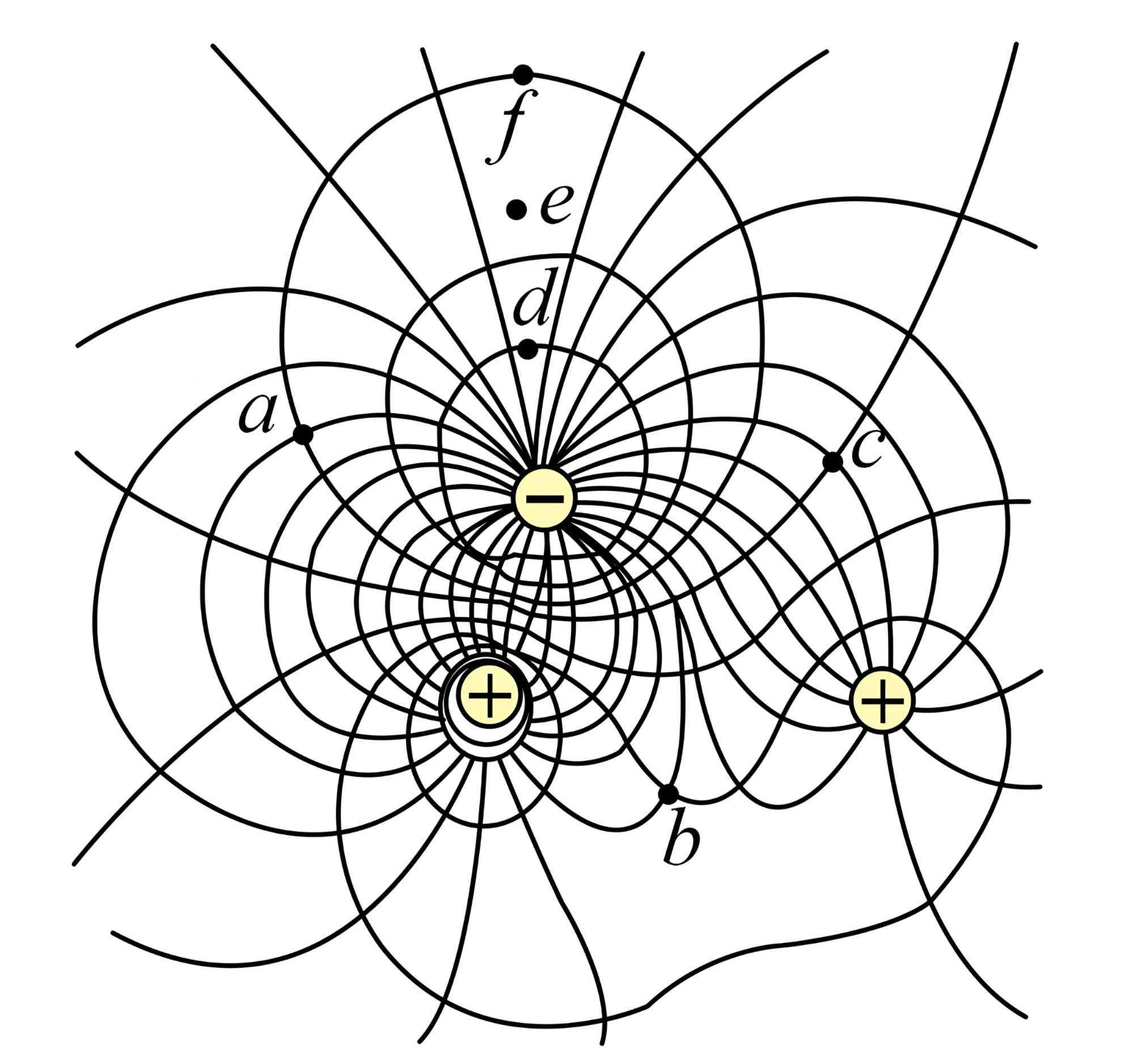

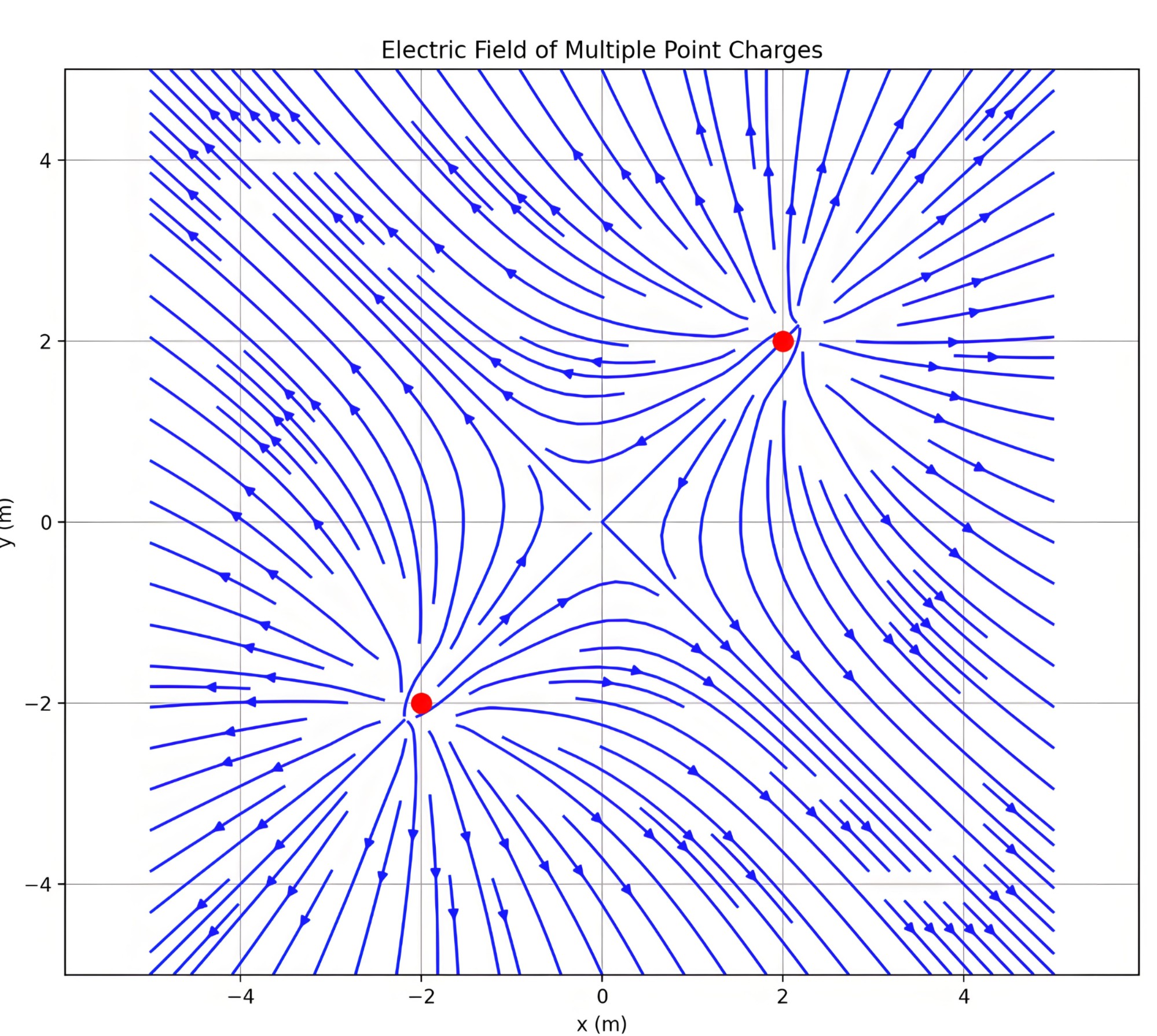

同理,他猜想,一块与毛皮摩擦后带上静电的琥珀,也会向周围延伸出“电场”。

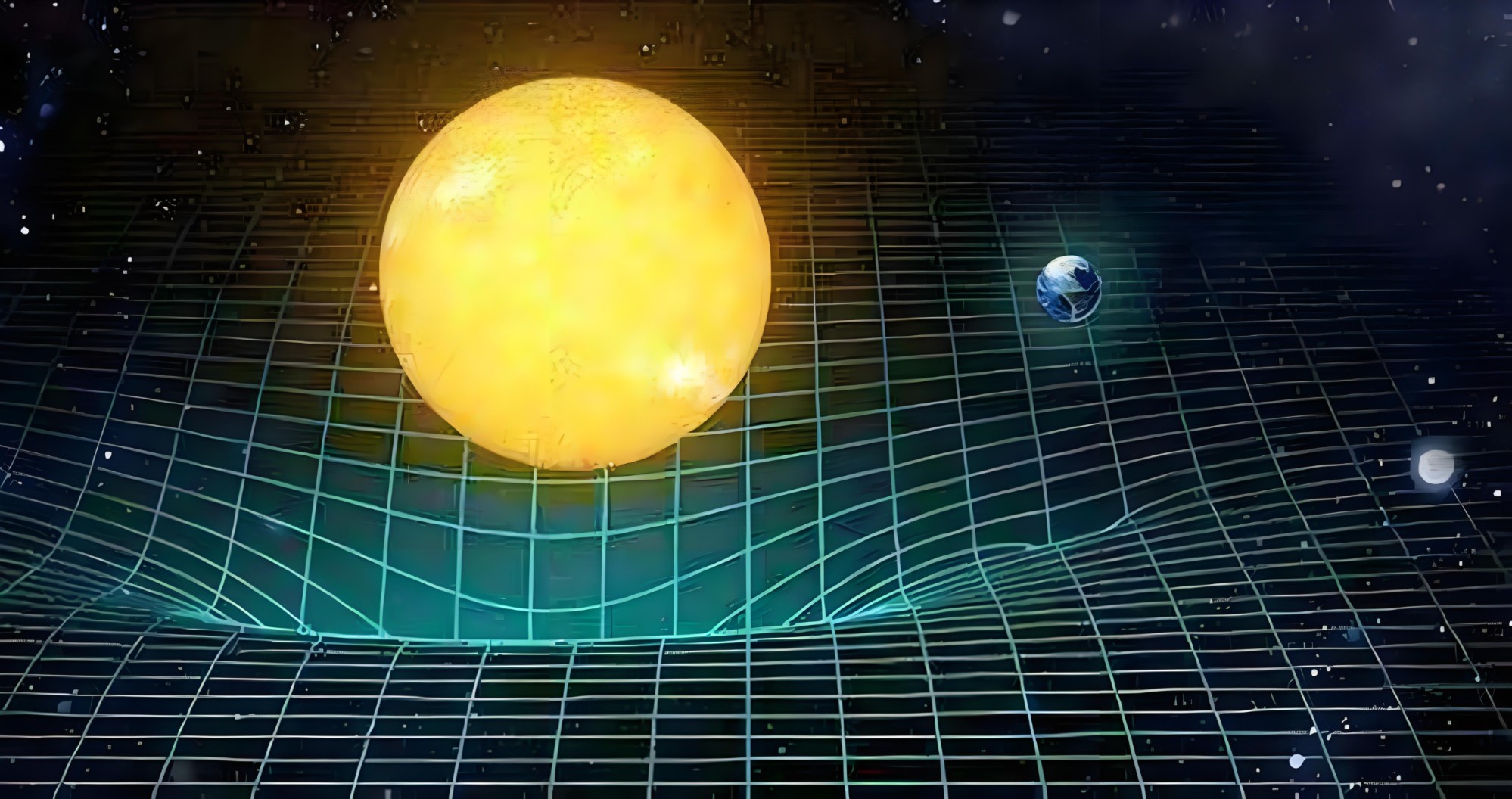

在19世纪,这是一个极其大胆、甚至有些“异想天开”的想法。当时的物理学主流(以牛顿为代表)认为力是“超距作用”的——太阳在这里,地球在那边,太阳“隔空”就把地球拉住了。

而法拉第说:不。太阳不是隔空拉住了地球。是太阳的质量在它周围的空间中产生了一个“引力场”,而地球是在这个“场”中运动。是“场”本身,在告诉地球该如何运动。

同样,也不是导线里的电流“隔空”推动了磁针。是导线里的电流“产生”了一个环绕着导线的“磁场”,而磁针是在这个“场”中,感受到了“场”的推动力,才发生了偏转。

法拉第的直觉是:电场和磁场才是问题的关键。它们才是传递着电磁力所产生的巨大能量的真正载体。

相比之下,电流,那种导线里电子的流动,只不过是一种“次生现象” 。电子,只不过是在电场的“驱使”下,身不由己地发生了流动。而这个电场,恰好贯穿了像铜线这样的导体。

当一条导线连接到电池两极时,电池会立刻在导线周围的空间中建立起一个电场。导线中那些可以自由移动的电荷——也就是电子——在电场的驱使下开始移动,这就形成了电流。

(一个有趣的小插曲是:电子本身是在1897年才被发现的。所以法拉第和他同时代的科学家们,一辈子都在困惑一个问题:导线里流动的那个“东西”到底是什么? 但这并不妨碍他们掌握了它运行的规律。)

法拉第的“场”理论,是物理学的一次根本性转向。从思考“物质”,转向思考“空间”;从思考“粒子”,转向思考“场”。

变化的电场与变化的磁场

法拉第不仅提出了“场”的概念,他还基于这个概念,发现了一个更深层次的规律。

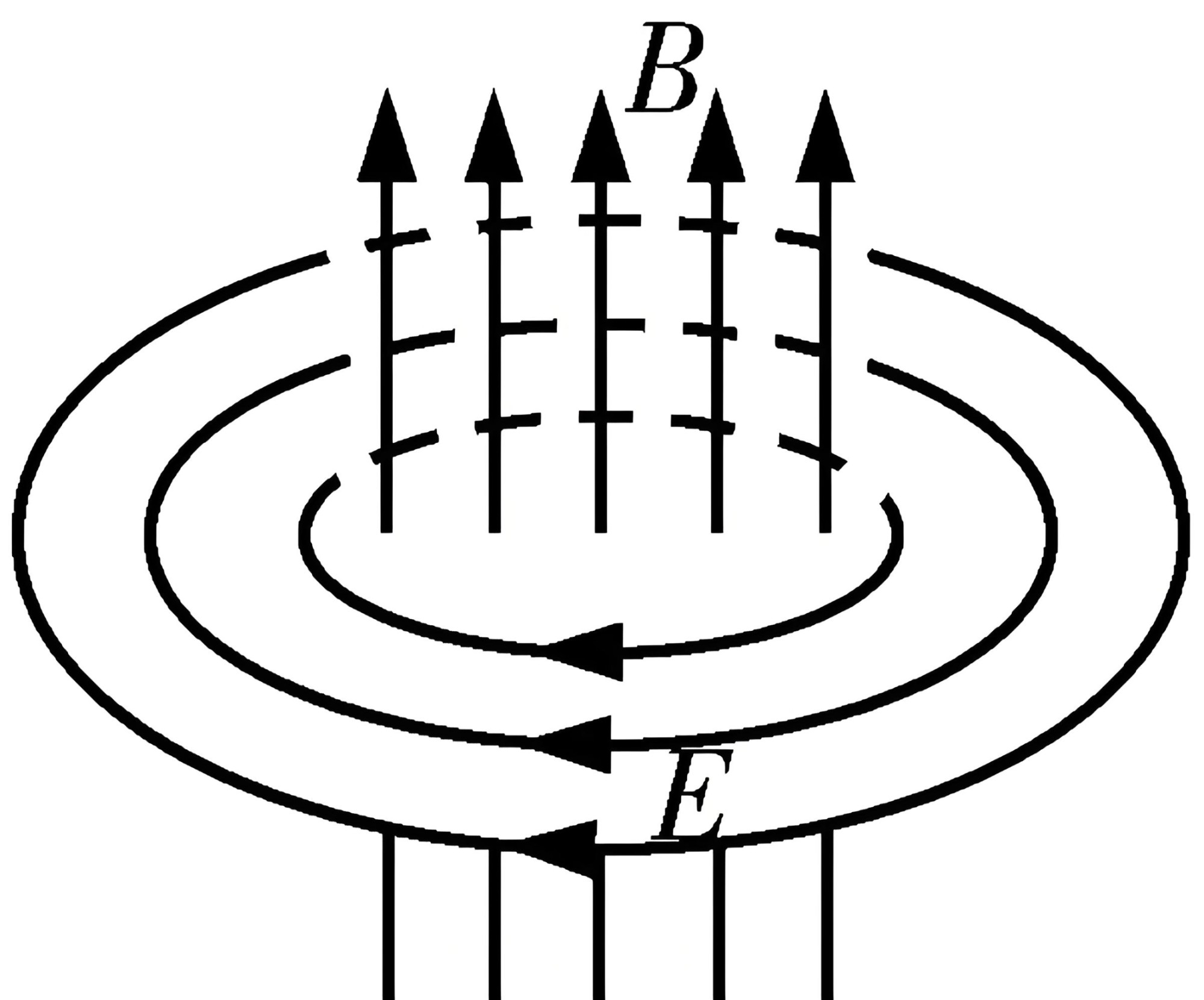

奥斯特的发现可以被法拉第的语言重新描述为:流动的电荷(电流)会产生磁场 。或者更精确地说:一个“变化的电场”,会产生一个磁场。为什么是“变化”的?因为当电荷在导线中流动时,它们所产生的电场也随之移动,这种移动本身就是一种“变化”。

法拉第开始思考一个具有完美对称性的问题:

如果变化的电场可以产生磁场,那么……反过来呢?

一个变化的磁场,能不能产生电场?

1831年,法拉第通过一系列精妙的实验,证实了这一点。他发现,当你把一块磁铁“穿过”一个闭合的导体线圈时,线圈中会“凭空”产生电流。如果你把磁铁停在线圈里不动,电流就消失了。你必须让磁场“变化”——要么移动磁铁,要么移动线圈——才能产生电流(也就是电场)。

这就是“电磁感应”现象。

这个发现的重要性,怎么强调都不为过。它“是我们这个电力世界的基石” 。

为什么?

因为全世界成千上万座发电厂,无论是火电、水电、核电,它们的核心原理,都是“电磁感应”。它们都在通过改变穿过导体的磁场来发电。

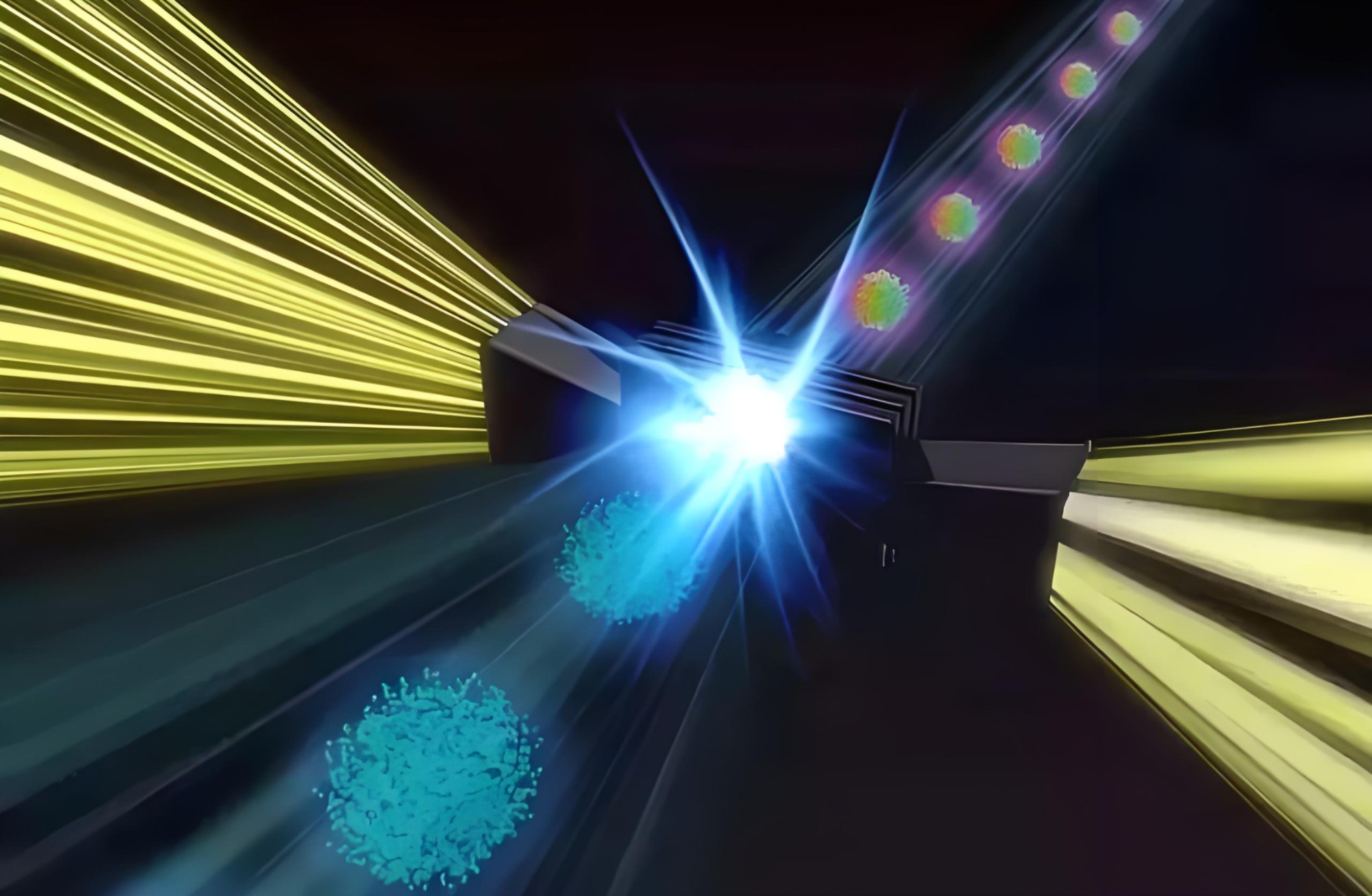

具体来说,发电厂使用某种动力源(蒸汽、水流等)来推动一个巨大的“发电机”旋转 。这个发电机,本质上就是一大堆导线构成的线圈,它在强大的磁场中高速旋转。

因为线圈在“旋转”,它所“切割”的磁场就在“不断变化”。根据法拉第的定律,这个“变化的磁场”就会在线圈中“感应”出电场(电压),驱使电子流动,产生强大的电流。

终于找到了完整旋律:

变化的电场产生磁场。

变化的磁场产生电场。

这两个定律,就是电和磁的全部秘密。

“电”和“磁”只是视角问题

法拉第和他的后继者们揭示了电与磁的“本质联系”。但这种联系到底有多“本质”?它们是兄弟,是伙伴,还是……别的什么?

直到1905年,一位名叫阿尔伯特·爱因斯坦的年轻专利局职员,才揭示了最终的答案。

爱因斯坦发现,电和磁,准确地说,“它们就是同一种东西的两个不同方面” 。

正如他那一年(奇迹年)所揭示的,空间和时间并不是两个独立的东西,而是一个被称为“时空”的四维整体的两个不同部分。

同样,电和磁也不是两个独立的东西,它们是一个被称为“电磁力”的统一整体的两个不同部分。

更令人震惊的是:你看到的到底是电场还是磁场,“取决于我们相对于其源点的移动速度”。

这是一个什么意思呢?

想象一个电子。它静止不动。根据法拉第的理论,它会向周围产生一个“电场” 。你站在它旁边,你只会感觉到一个纯粹的电场。

现在,你开始“移动”。你从这个静止的电子旁边跑过。

在你的视角里,你看到了什么?你看到了一个“移动的电荷”。而奥斯特告诉我们,“移动的电荷”(电流)会产生什么?会产生“磁场”。

所以,当你跑过这个电子时,你不仅会测到它的电场,你还会“额外”测到一个磁场。

这个磁场是从哪里来的?它在电子静止的时候并不存在。答案是:它就是那个电场,但因为你的“相对运动”,它的一部分“变形”或者说“表现”为了磁场。

电和磁,就像一枚硬币的两面。你从正面看,是电。你从侧面(运动)看,它就同时展现出了电和磁的特性。它们是同一个“电磁场”在不同参照系下的不同投影。

爱因斯坦的狭义相对论,就是从“电磁学”的这种奇怪特性中诞生的。他彻底统一了这两个概念。从此以后,我们不再说“电”和“磁”,我们只说“电磁”。

光,以及亿万种“看不见的颜色”

变化的电场产生磁场,变化的磁场产生电场。

如果在空无一物的空间里,假设我用某种方法制造了一个“变化”的电场。

根据定律,这个变化的电场会立刻在它周围的“空间”中产生一个磁场 。

但这个刚被“产生”出来的磁场,它本身也是“变化”的(从无到有)。

那么,根据第二条定律,这个“变化”的磁场,又会立刻在它周围的空间中产生一个新的电场。

而这个刚被“产生”出来的电场,它也是“变化”的……

你看到这个模式了吗?

电场的衰减产生了磁场;磁场的衰减又产生了电场;电场的衰减又再次产生磁场……周而复始 。

这是一个“可以自我维持”的过程。它不需要导线,不需要磁铁。它一旦被激发,就可以“持续地重新产生自己” ,像一串涟漪一样,在充满空间的、无形的电磁场中传播出去 。

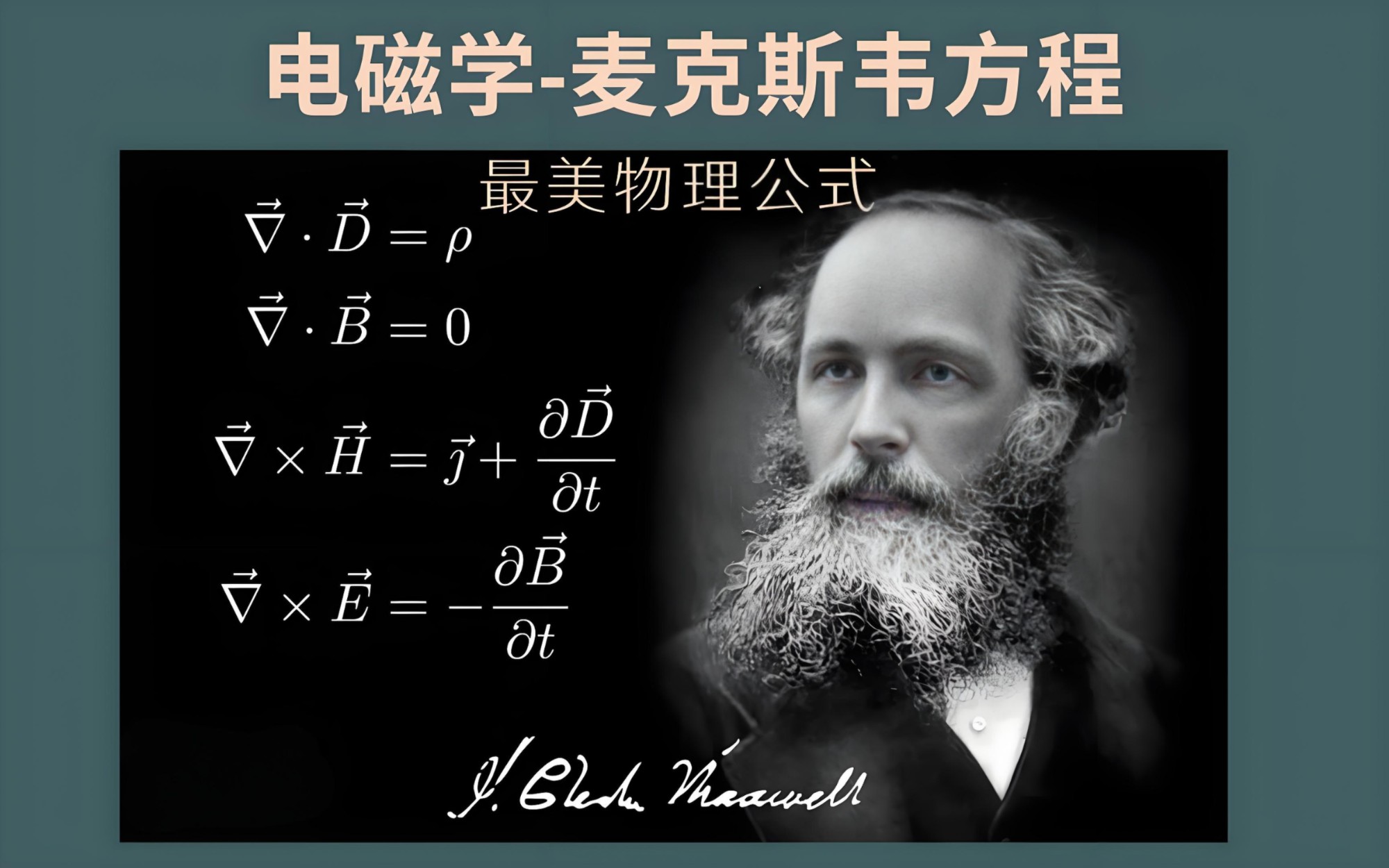

在19世纪60年代,一位名叫詹姆斯·克拉克·麦克斯韦的苏格兰物理学家,将法拉第等人的所有发现提炼成了一组优美、简洁的数学方程。这组方程(后来被称为“麦克斯韦方程组”)就是19世纪物理学的巅峰。

当麦克斯韦解开他自己的方程时,他发现方程预言了这种“自我维持的电磁涟漪”的存在。他还从方程中计算出了这种涟漪在真空中的传播速度。

他得到的数字是:大约每秒30万公里。

这个数字,和当时人们测量到的“光速”完全一致。

这是一个让所有人(包括麦克斯韦自己)都感到灵魂震颤的时刻。

麦克斯韦在1863年宣布:光,就是一种电磁波 。

我们每天用眼睛看到的光明,不过是在宇宙的电磁场中传播的一串涟漪 。

这个发现彻底改变了我们对现实的理解。

麦克斯韦进一步指出:我们所说的“颜色”,只不过是这种电磁波“振荡的速度”(频率)不同而已。

红光,是一种“缓慢振荡”的电磁波。

蓝光(紫光),是一种“快速振荡”的电磁波。

我们的眼睛,只是碰巧进化成了一个可以探测这个“极窄”振荡范围的生物仪器。

但麦克斯韦的理论有一个重点:他的方程对电磁波的振荡速度“没有限制” 。

这意味着,这种空间中的涟漪,“可以比红光振荡得更慢,也可以比蓝光振荡得更快” 。

麦克斯韦实际上指出,在“可见光”之外,存在着“上亿种”肉眼不可见的“颜色” 。

一个全新的宇宙“光谱”向人类打开了:

比红光振荡得更慢的,是“红外线”、“微波”,以及振荡速度最慢的“无线电波” 。

比蓝光(紫光)振荡得更快的,是“紫外线”、“X射线”,以及振荡速度最快的“γ射线”(伽马射线)。

它们都是“光”,只是我们的眼睛看不见。

起初,这只是一个理论。但在1888年,德国物理学家海因里希·赫兹在实验室中,成功地“生成并探测到”了麦克斯韦预言的“无线电波” 。他用电火花制造了这种波,并在房间的另一头用一个简单的线圈接收到了它。

理论被证实了。

仅仅十几年后,在1901年,意大利人古列尔莫·马可尼就利用这种“看不见的光”,实现了欧洲和北美洲之间的无线通信。

正是无线电波,创造了21世纪我们所生活的这个紧密联系的世界。你手机的Wi-Fi信号、蓝牙耳机、GPS导航、广播电视……所有这些,都是麦克斯韦在纸上推导出来的“涟漪”。

难怪美国物理学家理查德·费曼会说:“从人类历史的长远观点来看,例如过1万年之后回头来看,毫无疑问,在19世纪中发生的最有意义的事件将是麦克斯韦对电磁学定律的发现。”

“杀手级应用”与电流之战

尽管无线电波如此神奇,但电的第一个“杀手级应用”,并不是通信,而是一个更朴实无华的东西:电灯 。

电灯的出现,从效果上看,“成倍提高了人类的生产力” 。为什么?因为它使得人类“在黑夜中工作成为可能” 。我们第一次摆脱了日出而作、日落而息的自然节律。人类的“一天”被延长了。

但是,要点亮千家万户的电灯,你需要解决一个巨大的工程难题:如何“长距离传输电力”?

你可以建一个发电厂,但你怎么把电送到10公里、50公里、甚至500公里之外的城市?

这个问题,引发了19世纪末期最著名的一场技术对决,史称“电流之战”。

对决的一方,是大名鼎鼎的发明家托马斯·爱迪生。

另一方,则是一位才华横溢、充满远见的塞尔维亚裔美国工程师,尼古拉·特斯拉。

爱迪生的方案是“直流电”。

直流电非常简单:电流在导线中“单向流动” 。电子从发电厂的负极出发,流过千家万户的电器,最后回到发电厂的正极。就像一条河,稳定地朝一个方向流淌。

但这个方案有一个致命的“弊端” 。

导线(即使是铜线)本身是有电阻的。当电子在导线中移动时,它们会不断地与铜原子碰撞,产生热量,从而“消耗能量”。这意味着,推动电子在导线中移动的那个“电场”,会“随着距离的增加而减弱” 。

其后果就是:距离发电厂较远的住户,所接收到的电场(电压)较弱。他们家里的电灯,会比距离发电厂较近的住户“亮度更暗” 。

如果距离太远,比如几公里外,电压可能已经衰减到根本无法点亮电灯了。

对于这个问题,爱迪生给出的解决方案简单粗暴:那就把发电厂建在“尽量接近用户的地方”😀 。

在19世纪80年代的纽约,这“意味着大约每隔1千米就需要建造一座发电厂” 。这显然是低效、昂贵且不切实际的。

尼古拉·特斯拉登场了。他带来了另一种完全不同的方案:“交流电”。

交流电,顾名思义,就是电流的“方向周期性变化” 。电子并不会从发电厂一路跑到你家。它们只是在导线中“来回振动”。在英国,这种变化每秒会发生50次(50赫兹)。在美国,是每秒60次。

这听起来比直流电复杂得多 。为什么要用这么麻烦的方案?

特斯拉发现,要解决直流电的“能量损失”问题,只有一个办法:使用“极强的电场”,也就是“高压电”。

道理很简单:假设你要传输1000瓦的功率。

用低电压(比如100伏),你就需要很大的电流(10安培)。大电流意味着大量的电子在流动,它们在导线上的碰撞和摩擦会损失巨量的能量。

但是,如果你用高电压(比如10000伏),你只需要很小的电流(0.1安培)就能传输同样的功率。小电流意味着电子流动大大减少,在导线上的能量损失也会“忽略不计” 。

所以,长距离输电的秘诀,就是“高压”。

今天,英国的长距离输电所使用的电压高达3.5万伏(35千伏)。(在我们中国,这个数字更高,有50万伏、80万伏甚至100万伏的特高压线路)。

在如此强大的电场(电压)下,尽管电场依然会因为驱动电子移动而损失能量,但因为“电场足够强”,这点损失几乎可以忽略不计。

这下问题来了:爱迪生的直流电,很难做到这一点。你很难把直流电的电压升高,更难在使用前把它“降低”。

没有人希望自己家里的电器接入的是3.5万伏的电压。那会瞬间把电器和房子都烧成灰。在电力进入住户之前,必须先将其电压“降到家用电器所使用的240伏”(或110伏)。

而特斯拉发现,对于“交流电”来说,升压和降压“非常容易” 。

改变世界的变压器

特斯拉用来实现电压变换的设备,就是我们今天随处可见的“变压器”。而变压器的核心原理,正是1831年法拉第发现的“电磁感应”。

特斯拉的方法是这样的:

他让高压的交流电(比如3.5万伏)通过一个“缠绕圈数较多”的线圈(称为“初级线圈”) 。

因为这是“交流电”,它的电流方向和大小在快速变化(每秒50次)。根据奥斯特的定律,这个快速变化的电流会感应出一个“快速变化的磁场” 。

然后,他在旁边放置“一个缠绕圈数较少”的线圈(称为“次级线圈”),让这个变化的磁场也穿过它。

根据法拉第的定律,这个“快速变化的磁场”,又会在第二个线圈中“感应出快速变化的电场”(即电压)。

奇迹发生了:由于第二个线圈中导线的“缠绕圈数较少”,于是其中所产生的感应电压,就会“小于”第一个线圈的电压。

通过精确控制两个线圈的“匝数比”,你就可以把3.5万伏的电压,精确地降到家用所需的240伏 。

这个“变压器”就是交流电系统的核心。

在发电厂那边,用一个反过来的变压器(次级线圈匝数多于初级线圈),把发电机产生的电压“升高”到几万伏,然后通过高压电网进行长距离传输。

在你的小区或你家门口的电线杆上,用一个变压器,再把几万伏的电压“降低”到240伏,送入你家 。

毫无疑问,特斯拉的交流电系统比爱迪生的直流电系统“更加复杂”。但凭借“变压器”这个利器,“有史以来第一次实现了长距离输电” 。

正是这个发明,让现代世界的诞生和发展成为了可能。对于这个在1884年才来到美国闯荡的28岁年轻人来说,这无疑是一个“举世瞩目的成就”。

当我们回过头来审视“变压器”的工作原理时,我们会发现一个令人惊奇的巧合。

请注意这个过程:

“交变电流中变化的电场,产生变化的磁场,继而又产生变化的电场……”

这个描述是不是很眼熟?

这“正是产生电磁波的过程”!

这是一个令人茅塞顿开的领悟:我们在导线中传输的,其实“正是电磁波” 。

它不是像光那样在自由空间中传播的电磁波,而是一种“沿导线传播的电磁波” 。导线的作用,就像一个“波导管”,引导着电磁波(也就是能量)从发电厂流向你家。

我们平时不会将它当成一种“波”,只是因为它的波长太长了 。一个每秒振荡50次(50赫兹)的电磁波,它走完一个完整的“上-下-上”的振荡周期,需要大约1万公里的距离。这“差不多比任何导线都要长” 。

因此,在导线上的任意一点,我们观察到的,只是电场在“来回改变方向”,使得导线中的电子“以每秒50次的频率来回振动”。

我们看到的只是电子在“跳舞”,但真正传递能量的,是那个以光速(在导线中会慢一些)沿着导线传播的、看不见的“电磁场波”。

特斯拉的猫

特斯拉的天才灵感从何而来?

据他自己回忆,这来自他童年时期在塞尔维亚观察到的一种神奇现象——静电。

“那个冬季比以往任何时候都要寒冷和干燥,”特斯拉写道,“走在雪地上的人会留下清晰的足迹……在某个黄昏,我按捺不住地抚摸了猫的背。它的背瞬间变成了一床闪闪发光的毯子,而我的手带起了阵阵火花。”

他的父亲轻描淡写地说:“不过是电罢了,跟你在雷雨天看到的劈到树上的闪电一样。”

他的母亲则震惊了,她说:“别跟猫玩了,回头它弄出火灾来可不得了。”

而年幼的特斯拉,则“开始异想天开”。

“想象着大自然会不会是一只巨大的猫?如果是的话,谁给它抚背?那个人只能是上帝吧——我想出了这样一个结论。”

他回忆道:“你根本无法想象这个奇妙的景象给我稚嫩的想象力带来了多大的影响。我日复一日地问自己:什么是电?但却无从解答。几十年过去了,我还在问自己同样的问题,还是一如既往地没有寻找到答案。”

这个关于“电到底是什么”的问题,引领了他的一生。也引领着我们走向对这个世界的理解。

我们都是“电能生物”

长距离输电的实现,打开了无数技术可能性的大门 。我们不仅可以无线传输声音(广播、电话),还可以将黑夜挡在门外(电灯),还可以驱动工厂和家庭中的成千上万台发动机。

所有这些,都归功于人类对“电磁学定律的知识”的掌握 。

然而,当电被广泛应用于“技术领域”时,人类才开始慢慢意识到它在“自然界中的核心地位”。

我们一开始并没有注意到这一点,因为正如我们反复强调的,在通常的宏观情况下,巨大的电磁力处于“完美平衡、相互抵消”的状态 。

但是,在“微观领域”,电荷的不平衡却是“普遍存在”的 。

当物质仅含有少数几个原子时,从统计学上看,正负电荷的数量就不太可能“完全相等”了 。

即使数量碰巧相等,它们之间依然可能存在强大的电磁力。为什么?因为一个原子的负电荷(电子云)相对于它自己的正电荷(原子核)来说,可能距离“另一个”原子的正电荷更近。由于电磁力会随着距离增加而减弱,此时“吸引力会大于排斥力” 。

于是,两块微小的、各自都不带净电荷的物质之间,也可能产生强大的吸引力(这就是“范德华力”等分子间作用力的来源)。

由此可见,在微观世界,原子“完全处于极其强大的电磁力的支配之下”。

电磁力不仅维持着原子自身的结构(把电子束缚在原子核周围),它还可以让“原子和原子相互结合形成分子”。

这引出了一个惊人的结论:化学的本质也是电 。

化学,这门研究物质变化的科学,它所研究的,归根结底,就是“原子中电子的重新排列”。所有的化学键(离子键、共价键),本质上都是原子核与电子之间的电磁力在玩“排列组合”的游戏。

当你燃烧一张纸,发生的“化学反应”,就是纸张(碳水化合物)和空气(氧气)中的原子,在高温下重新排布了它们的电子,形成了二氧化碳和水,并在这个过程中释放了储存在电子排布(化学键)中的电磁能。

电磁力不仅构建了分子,它还构建了你我。

“你的身体能够保持完整也是拜电磁力所赐” 。

你为什么能坐在椅子上?你为什么没有像一滩烂泥一样瘫在地上?因为组成分子的原子外面有电子云。当你坐在椅子上时,你身体和裤子上的电子云,和椅子表面的电子云,正在激烈地相互“排斥”。

“如果组成你的分子外面没有电子产生的排斥力,你就会被地球的引力给压扁” 。

你这辈子,从未真正“触摸”过任何东西。你“按”门铃时,是你手指上的电子云在“推”门铃按钮上的电子云。你感觉到的“触感”,就是这种电磁斥力。

你,正漂浮在万物表面之上,悬浮在一个由电磁力构成的、看不见的力场薄膜上。

但电在日常生活中所扮演的角色,远不止于此。它甚至“驱动着生命本身” 。

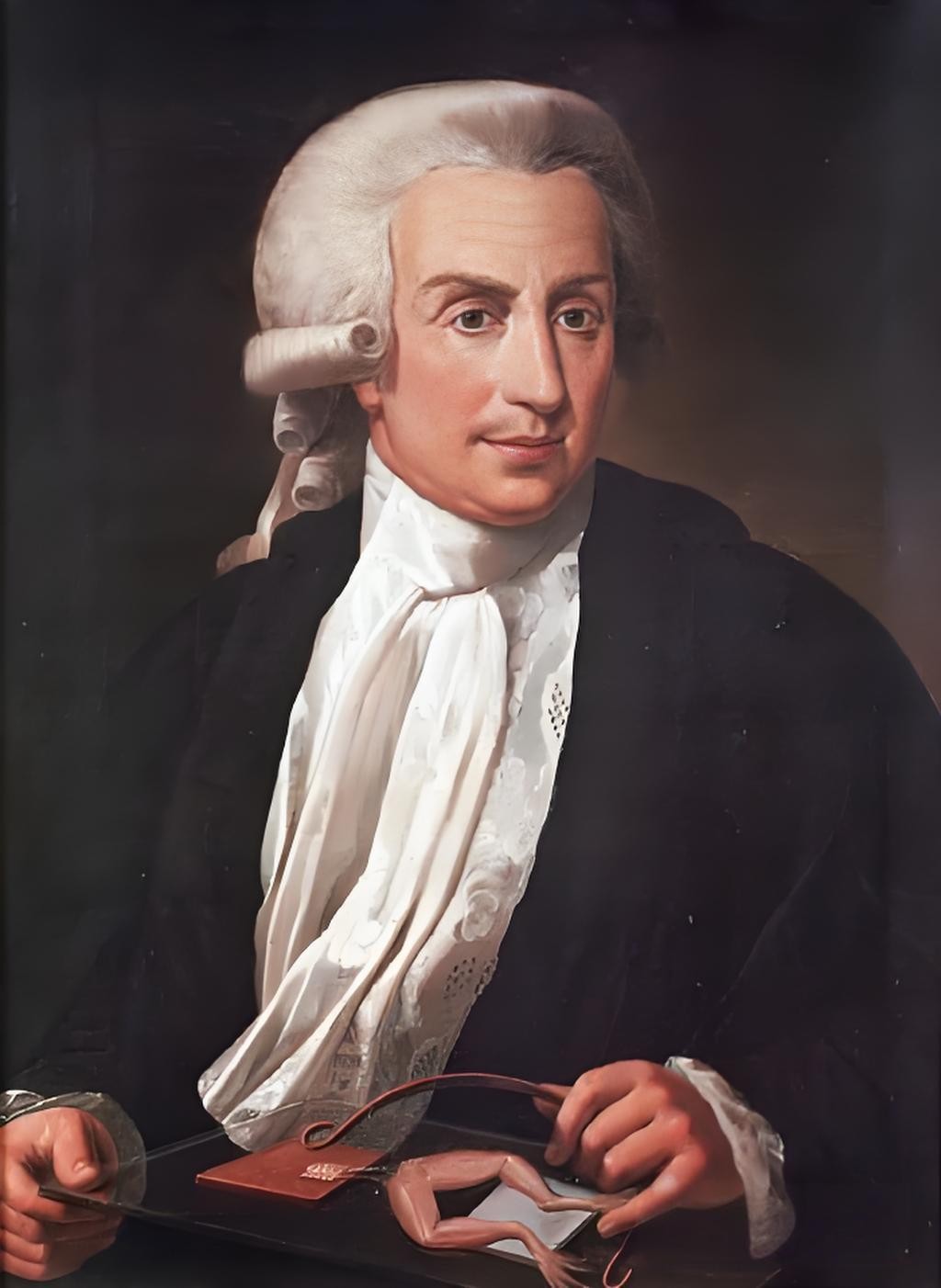

1781年,路易吉·伽伐尼用金属刀触碰死青蛙的腿,发现电流刺激能够“让死青蛙的腿发生抽搐” 。

“电能够驱动死亡的肉体”——这个令人毛骨悚然的发现,为当时年仅19岁的玛丽·雪莱提供了灵感,她因此创作了著名的小说《弗兰肯斯坦》(又译《科学怪人》)。

这不是科幻。电“驱动着生物学”,我们所有人,“都是电能生物” 。

你如何从食物中获取能量?

你吃下的食物(比如葡萄糖)中的电子,在你的细胞(线粒体)中,会跨越一层层的“细胞壁”(生物膜),这个过程会产生一个“电场”(电位差)。正是这个电场,驱动着一种叫做“三磷酸腺苷”(ATP)的供能分子被源源不断地生产出来。

你的每一次心跳,都是由一个微小的“电脉冲”驱动的。心电图(ECG)就是在测量这个生物电信号。

我们仍未解开的谜

我们从一只蚊子的爆炸开始,经过了奥斯特上课的发现、法拉第的实验室 、麦克斯韦的方程组 、特斯拉的发电厂 。

我们发现,这种被称为“电”的力量,它不是一种“技术”,它是“存在”本身。

它是把原子粘合在一起的胶水;

它是让分子得以形成的规则;

它是从恒星传到我们眼中的光;

它是让我们身体保持完整的屏障;

......

我们就是电。

我们回到了尼古拉·特斯拉的那个童年问题。当他抚摸着那只在黑暗中闪烁着火花的猫时,他问:“什么是电?”

几十年后,当他已经用交流电点亮了整个世界,他依然承认:“我还在问自己同样的问题,还是一如往常地没有寻找到答案。”

我们驾驭了它,我们利用了它,我们甚至在某种程度上“成为”了它。但我们真的理解它了吗?

当你下一次打开电灯开关时,也许可以想一想。你释放的,不仅仅是光明,而是那个比引力强大10的40次方倍、构建了万物、也构建了你我的的力量。