10月20日,央视新闻公布了一个重磅消息:

被称为“全球最快高铁”的CR450动车组正在沪渝蓉高铁开展运用考核。明年将在成渝中线高铁全面测试。

什么是“运用考核”?

通俗地说,就是“刷里程”。

从去年底样车下线以来,它就一直在进行各种的达标考试,经过一轮又一轮的周考、月考、期中考,已经交出了时速450公里的答卷,各项指标都已经合格,但是考试还得继续,因为按照技术要求,CR450要在指标合格的前提下,跑够60万公里,才能够载客运营。

目前,CR450正在湖北“刷里程”。央视新闻透露,CR450每天会从宜昌北站开始,到荆门、汉川等站的近300公里的线路上折返跑。这条线路,正是沪渝蓉高铁的湖北段之一。

CR450和传统的动车组不太一样:车头更长、更尖,质量更轻,底盘更低。

央视新闻披露:

目前时速350公里的动车组,车头长12.5米,CR450动车组则延长到15米。车头更尖更细了,阻力小了。转向架全包覆,车厢底部的裙板更低了。还有它的身高降低了20厘米,体重减轻了50吨。近五年来,研发人员以0.1%的减阻率为最小单位,一点点持续精进,最终让整列车的阻力减小了22%。

按照规划,明年将会在成渝中线展开更接近运营条件的全面测试。

同时,今年7月份召开的国新办发布会上,国家铁路局相关负责人首次对外披露,正在建设的成渝中线高铁,开通之后将实现以时速400公里运营,到那时成渝之间可以50分钟通达。

这意味着:

第一,成渝中线高铁开通后以400公里时速运营,意味着将成为中国首条乃至全球首条商运时速达400公里的高铁线路。

第二,全球最快的动车组CR450,首次运营将会在成都与重庆之间。

全球最快高铁,为何给了成渝?

有客观与主观两个因素。

客观方面:

第一,官方早有规划。

2021年国铁集团印发的《“十四五”铁路科技创新规划》就明确提出:

将依托沪渝蓉沿江高速铁路等工程项目开展CR450(即试验速度为450公里每小时、商业运营速度为400公里每小时的高速列车)科技创新工程基础设施工程化技术验证。

其中新建沪渝蓉高铁重庆至成都段正是成渝中线高铁。

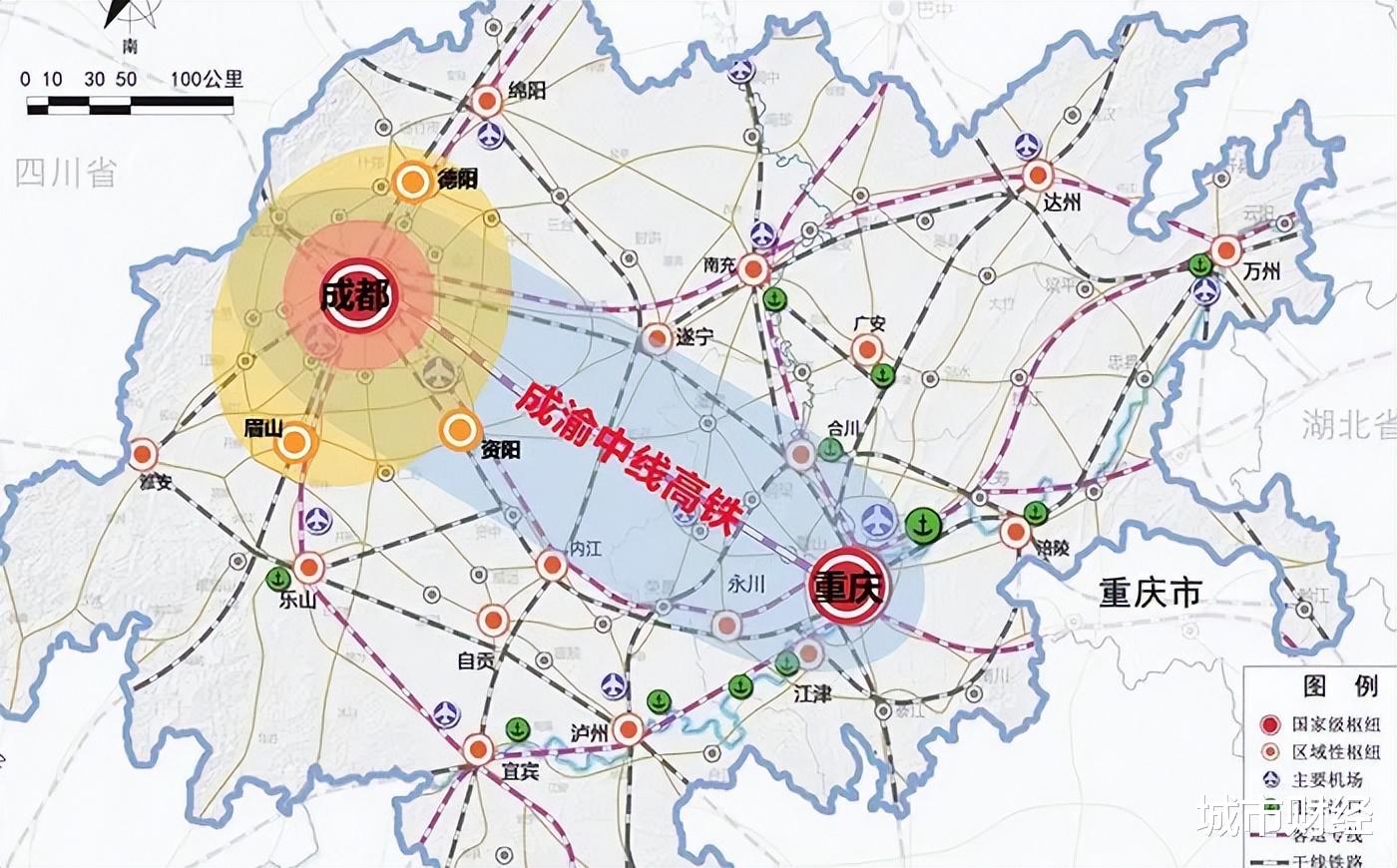

第二,成渝中线高铁无论是距离还是路况,都适合。

7月份时代周报采访了同济大学长聘教授、智能交通运输系统(ITS)研究中心主任杨晓光,其表示:

时速400公里高铁的落地,不仅需要成熟的技术支撑,其落地环境和条件也需要满足以下要求:

一是停靠站点之间距离要适中,站与站之间距离太短,则动车跑起来没多久又要停下,这种频繁的起降速度会导致提速效果不明显、且能耗颇高,成都重庆之间约300公里,距离相对合适;

二是时速400公里的动车,相对更需要平直的高铁线路,相对京津冀、长三角、大湾区等,成渝之间建成区相对较少、有益于平直高铁线路的规划布局,另外成渝之间虽然高山峡谷较多,但可以通过修隧道、架桥等实现平直的高铁线路。

主观方面,则是战略需要,这与成渝中线获批的逻辑是一样的。

成渝之间目前已经有成渝高铁、成渝客专两条线路,之所以2022年批复成渝中线高铁开建,一方面是已经开通的两条线路,接近饱和。

现有的成渝高铁虽实现1小时6分钟直达,但线路绕行资阳、内江等地,且成都东站至重庆北站实际旅行时间受枢纽接驳影响,商务通勤效率受限。

而成渝中线高铁以350公里时速、292公里最短距离实现成渝核心区50分钟直达,较现有最快线路再缩短25%时间。

此外,当前成渝间每日开行超100对列车,日均客流超100万人次,成渝高铁高峰时段客座率长期达100%。

成渝中线高铁建成后,单向年输送能力达3200万人次,较现有线路提升40%以上,配合 “大站快车+灵活停站” 模式,可将成渝核心区运力缺口填补至80%以上。

2022年国庆期间,成渝高铁单日最高客流达13.4万人次,新线路的建设本质上是对未来15年日均25万人次客流爆发的战略性应对。

更为关键的是,现有线路呈 “南北双弧线” 布局,导致成渝间约1.2万平方公里的中轴区域(如安岳、乐至等地)长期处于 “高铁真空”。

成渝中线高铁在大足石刻、安岳、乐至等地设站,将带动这些GDP不足500亿元的县域经济单元快速融入双城发展圈。

例如,大足区依托高铁枢纽规划的 “石刻文旅新城”,预计可吸引超50亿元文旅投资,使当地旅游收入3年内增长150%。

线路终点接入成都站(原火车北站),与重庆科学城站形成 “科创走廊双支点”。成都可依托天府实验室、重庆可依托西部(重庆)科学城,构建 “基础研究在成都、成果转化在重庆” 的协同创新链。

据测算,高铁开通后两地科研设备共享率将提升至 60%,联合攻关项目数量预计3年内增长200%。

线路途经铜梁区,铜梁区即将告别没有高铁的历史。铜梁也正在试图借助成渝中线高铁,打造成渝中部产业新高地。

铜梁位于成渝地区双城经济圈中轴线上的关键节点,面积1340平方公里,人口85万。铜梁自初唐建县迄今,已有1300多年历史。

预计到2030年,该区域将集聚超500家科技企业,形成千亿级产业集群,使铜梁GDP占重庆比重从目前的2.3%提升至3.5%。

另一方面,则是国家安全战略上的考虑。

在极端情况下,成渝中线高铁可作为战略物资运输的 “西部生命线”。

其85.66%的桥隧比设计(桥梁177座、隧道39座),确保线路在自然灾害中的抗损毁能力比现有线路提升50%,战时运输能力不低于常态的70%。

03 | 成都、重庆,加速融合建设成渝中线高铁,并将全球最快高铁落地成渝中线,一个共同目标是:

加速成渝两个超大城市融合、加速一体化。

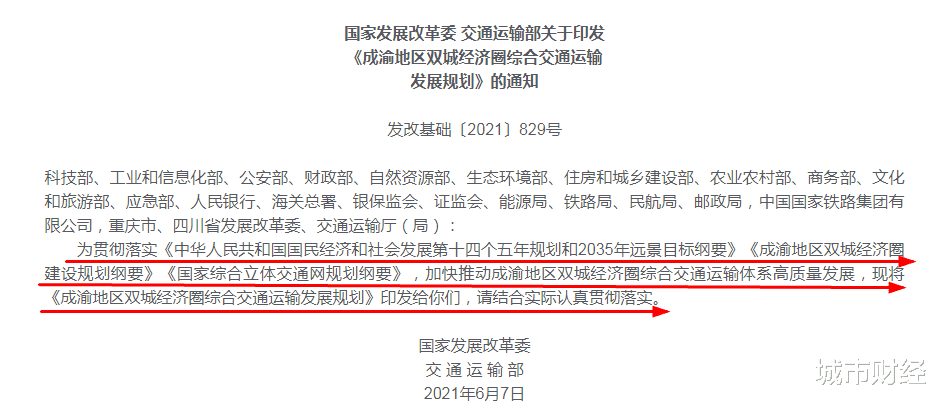

这一战略目标,早在《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》批复时,就已经定下。

过往,成都和重庆从官方到民间,其实都存在不小的竞争角逐,虽然也有合作,但竞争大于合作。

2021年批复的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》则是要让成渝合作大于竞争。如何达到这一目的?

规划提出,要构建双城经济圈、加快两地一体化发展。比如,规划明确提出:

1、推动重庆、成都都市圈相向发展。

2、支持遂宁与潼南、资阳与大足等探索一体规划、成本共担、利益共享的建设模式。

3、推动渝东北、川东北地区一体化发展。推动川南、渝西地区融合发展。

要实现这些协同发展,首先就必须打通交通。规划明确提出,依托成渝北线、中线和南线综合运输通道,夯实成渝主轴发展基础,强化重庆都市圈和成都都市圈互动。

2021年发布的《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》提出:

1、到2035年,基本建成“轨道上的双城经济圈”,轨道交通总规模达到 10000公里以上,其中铁路网规模达到9000公里以上。大宗货物年运量 150万吨以上的大型工矿企业、新建物流园区铁路专用线力争接入比例达到85%,长江干流主要港口基本实现铁路进港。公路通达能力进一步提升,高速公路通车里程达到15000公里以上。

2、成都、重庆两个核心之间,以及这两个核心与圈内其他城市之间,要形成1小时通达,重庆、成都都市圈内享受1小时公交化通勤客运服务。

一句话,就是要让成都和重庆实现交通一体化。这是双城经济圈的先决条件。

提升成都、重庆的能级是过程,最终的目的,是希望通过成都和重庆两座高能级的城市,承担起带动西部发展的重任,成为中国经济第四极,与京津冀、长三角、粤港澳、中部一起,组成东南西北中五足鼎立格局。

一方面,是为了推进共同富裕。

这一点,我在分析中部崛起、东北振兴的文章中,均强调过。

中部崛起,是国家2004年就提出的概念,当年一同提出的还有“东北振兴”。

2021年,中央审议通过并发布了《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》。

在这份文件中:

中部地区作为全国大市场的重要组成部分和空间枢纽,要找准定位,发挥优势,加快建设现代化基础设施体系和现代流通体系,促进长江中游城市群和中原城市群发展,全面推进乡村振兴,积极服务和融入新发展格局。

此外,要把创新作为引领发展的第一动力,以科技创新引领产业发展,形成内陆高水平开放新体制。要坚持走绿色低碳发展新路,加强能源资源的节约集约利用,加强生态建设和治理,实现中部绿色崛起。

2023年,东北振兴二十年之际,中央审议通过了《关于进一步推动新时代东北全面振兴取得新突破若干政策措施的意见》,明确提出:

推动东北振兴是党中央作出的重大战略决策。东北地区资源条件较好,产业基础比较雄厚,区位优势独特,发展潜力巨大,在国家发展大局中具有重要战略地位。今年是东北振兴战略实施20周年,新时代新征程推动东北全面振兴,面临新的重大机遇,制定出台一揽子支持政策,对于进一步坚定信心,充分发挥东北比较优势,推动东北走出一条高质量发展、可持续振兴的新路,具有重要意义。

东北振兴、中部崛起、西部大开发、成渝地区双城经济圈,再加上长三角一体化发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设。

显然中央在释放一个强烈信号:

华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北,一个也不能少。

按照美国管理学家彼得曾经提出的木桶理论,一个木桶究竟能装多少水,取决于最短的那块木板。

要实现共同富裕,显然最要紧的,就是将最短的短板补齐,而中部、西部、东北,便是短板所在。

另一方面,则是努力实现战略备份。

去年9月份,新华社播发了国务院发布的《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》,文件第二大类第四条明确写着:

引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移,加大对革命老区、边境地区、资源枯竭地区等政策倾斜,促进区域间就业均衡发展。

这则文件引发了无限遐想。

在新的世界格局与形势下,从国家战略安全考虑,管理层希望打造一个强大的、繁荣的西南地区作为中国的大后方。

要知道,抗日战争期间,中国大后方的西南地区,保存了中国最后一点工业实力,为最后的翻身仗提供了希望与保障。

在如今不确定的环境下,尤其是如今秩序颠乱世道中,西南地区依旧是中国的战略保障,西南地区的繁华对中国尤为重要。

所以,过去一些年,西南地区,尤其是成都和重庆,利好不断。

第一,将成渝地区双城经济圈的战略重要性,拉升到了与京津冀、长三角、粤港澳几乎齐平的高度。

今年8月份国务院发布的《关于推动城市高质量发展的意见》明确提到:

支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区城市群打造世界级城市群,推动成渝地区双城经济圈、长江中游城市群等成为高质量发展增长极,增强中西部和东北的城市群、都市圈对区域协调发展的支撑作用,促进城市间定位错位互补、设施互联互通、治理联动协作。

第二,成都成为中国大陆第三个双机场城市。重庆的第二机场也已经获批。

第三,2019年还调整了陆海新通道,三条通道中两条以重庆为起点,一条以成都为起点。

以重庆、成都为起点将西部城市与大海相连,意图不言自明。这是要让北部湾成为西南地区的出海口。

不断给予成都、重庆利好,目的很明确,就是想以成渝为引擎,带动西南地区崛起,让西南地区富裕起来,成为中国经济第四极,成为中国大后方的战略备份。

第四,在促进产业从东南沿海转向内陆的问题上,中央特意发布了《承接产业转移示范区管理办法》。

这份文件,乍一看,很多人可能以为又是创造出了一个新概念而已,但事实上,这是一份意义非常重大的文件。

简单来说,这是对过去几年来,中国的诸多制造业产业链转移到国外地区的一份思考性文件和应对产业继续外流的方法。

同时,还能达到对中西部和东北地区经济落后地区进行产业对口帮扶的效果。

可谓一石二鸟。

《承接产业转移示范区管理办法》明确提出:

将进一步规范承接产业转移示范区建设发展,充分发挥示范区示范带动作用,推动中西部和东北地区有力有序有效承接国内外产业转移,提升产业链供应链发展和安全水平。

《办法》还明确,这样的示范区,要在中西部和东北地区批复20个左右,本着成熟一个批复一个的原则,并且原则上每个省(区、市)不超过 1 个

对成渝的支持如此,全球最快高铁率先落地成渝,也就见怪不怪了。

评论列表