“大家好,我叫韦东奕,这是我的账号。”

这条仅有4秒钟、三句话的短视频,让韦东奕以涨粉2400万的成绩,被世界纪录认证机构(WRCA)认证为“72小时内抖音学术领域涨粉最快者”。这项与数学研究毫无关联的“成就”,将这位北大数学教授再次推向热搜中心。

经历若干天的账号风波后,面对媒体,韦东奕用一句话亮明了自己的态度——“不会再对外做任何回应。”当记者问及这波舆论是否对他造成影响时,韦东奕给出了肯定的回答。

这场始于4秒视频的造神运动,经历了从理性崇拜到非理性狂欢的异化。评论区从高考祈福许愿池,逐渐演变为“拜神”现场:“韦神”被P上文昌帝君神袍,“业务范围”扩展至高考全科乃至国防科技;牙科机构借韦东奕的缺牙问题制造“牙齿健康”话题引流,部分自媒体甚至指责北大“忽视学者健康”,迫使校方公开澄清“韦东奕每年体检,牙病持续治疗中”。 而评论区刷“保佑考公考研上岸”的网友,他们未必关心韦东奕的最新学术进展,只是需要一个可被消费的精神符号来缓解现实焦虑。

当顶尖学者被推入大众视野,面临的不仅是关注度飙升,更是学术生态的潜在威胁。学者过度曝光可能导致这些危机——研究时间被商业活动挤占、学术成果被娱乐化解读、个人形象被符号化消费。正如北大呼吁“保护学者宁静环境”,真正的学术突破从来诞生于安静思考,而非聚光灯下的喧嚣,这也是韦东奕对账号运营保持距离的原因。

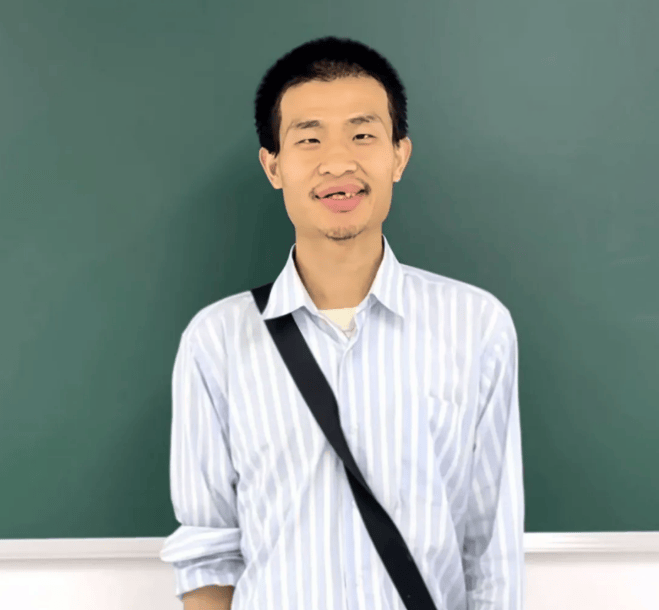

时间拉回至2021年,那个被媒体捕捉的画面里,韦东奕手提矿泉水瓶、拎着塑料袋装的白馒头,凌乱的头发下是与年龄不符的腼腆。当记者请他为高考生送祝福时,他低头笑出褶皱:“加油!欢迎来北大。我也不会说别的。”这简单、朴素的言行,恰恰是他不善言辞、专注学术本性的真实流露。其不修边幅的外表与生活上的极简主义,与他耀眼的数学成就形成了巨大反差——这位曾在国际顶尖数学竞赛中横扫金牌,研究领域涉及艰深的流体力学数学理论等课题并取得重要进展(获得奖金100万元)的青年学者,其内在蕴藏的数学才华深不可测。这和金庸武侠世界中那位深藏不露、武功盖世的“扫地僧”形象的极为相似——外表毫不起眼,甚至有些落魄,内里却蕴藏着常人难以企及的深厚功力。于是,“韦神”、“数学扫地僧”的称号不胫而走,成为大众对他最直观的认知标签。

我们推崇韦东奕这样的学者固然没错,但不应将其“扫地僧”形象符号化甚至神化,当其朴素形象被赋予过多脱离实际的象征意义时,“祛魅”显得尤为必要。社会要建立更健康的学术传播生态,一方面需鼓励学者通过正规渠道普及知识,避免其思想在娱乐化平台中被曲解;另一方面,公众的关注焦点应回归学术成果本身,而非过度聚焦于学者个人生活的细节。

给天才以孤独,才是社会成熟的标志。

从爱因斯坦拒绝出任以色列总统,到佩雷尔曼拒领菲尔兹奖,学术史反复证明:伟大的思想,往往是在甘坐“冷板凳”的沉静岁月里淬炼而成。

当我们停止用热搜次数丈量学者价值,不再以娱乐化方式消费学术人格,或许才能看见未名湖畔那个真实的身影——不是流量狂欢中的“神”,而是一个在数学王国里执着前行的旅人。