主力走了,路标也烧了,留下的人只知道一句话:别让火种灭了。 1934年秋,赣南的山风格外凉,吹过空荡荡的营地。项英手里那份残缺的命令,边缘已被汗浸得发软。他身边,不是一支完整的大军,而是一万六千多个分散在八省十五区的“火点”。山外,是几十万敌军拉起的铁丝网和炮口,他们的计划简单明了:三个月,把这些火星子,彻底捂灭。

我们熟知长征的壮阔,却常遗忘“留下”的艰险。长征是 mobility(运动)的史诗,而南方三年,是 persistence(坚守)的绝唱。没有战略转移的回旋余地,没有沿途群众的箪食壶浆,有的只是被重重锁死的山林,和日复一日“如何活下去”的拷问。这是一场没有观众、没有掌声、甚至看不到终点的生存实验。 他们的故事,剥离了宏大的叙事框架,直指人类意志力的核心:在绝对的逆境中,“存续”本身,就是最伟大的胜利。

中央红军出发后,留给项英的是一盘死棋。电台很快损坏,与中央的联系彻底中断。他那一长串显赫的头衔——中央分局书记、军区司令员兼政委——此刻毫无意义。他真正拥有的,是山里逐渐见底的粮袋,是战士们脚上磨烂的草鞋,是地图上那些被敌军蓝色箭头层层包裹的红色区域。

最初的战术是悲壮的,也是惨痛的。为掩护主力转移,部分部队奉命坚守山头,打起了正规阵地战。炮弹削平了山头,鲜血浸红了泥土,有限的兵力在消耗战中急速萎缩。“不能再这么下去了!” 陈毅找到项英,他的伤口在恶化,但眼神灼人。“把自己打碎了,渗到泥土里去,让他们抓不着!”

游击战的浪漫想象,在现实的粗粝面前不堪一击。首要的敌人,不是枪炮,是饥饿。 敌人的封锁严密到“计口售盐”,连火柴都运不进山。战士们长期缺盐,浑身浮肿,伤口溃烂化脓。没有药品,只能用土法:把火药撒在伤口上点燃,用短暂的灼烧来“消毒”,那撕心裂肺的痛楚,成了许多人记忆里最清晰的烙印。

比身体更煎熬的,是精神的孤寂与迷茫。 藏在阴冷的岩洞里,听着山外敌军的搜山号子,有人会低声问:“我们还在等什么?能等到吗?” 项英的处理方式,今日看来极具深意。他没有空喊口号,而是召集大家,在油灯或月光下,反复讲革命一定会胜利的道理,分析局势。 然后,他会平静地宣布:“有实在想不通、要走的同志,我们发三块大洋路费。你们放心走,不记名,不追究,以后还是兄弟。”

真有人拿了钱,下山去。但更多的人,去而复返。山外的世界,悬赏“赤匪”的布告贴满大街小巷,保甲连坐让陌生人不敢收留一个外乡人。那三块大洋,买不到生路。 对比之下,山里虽然苦,但至少还有背靠背的战友,还有一个“我们”。这种残酷的“比较”,让留下的人心志反而愈发坚韧。

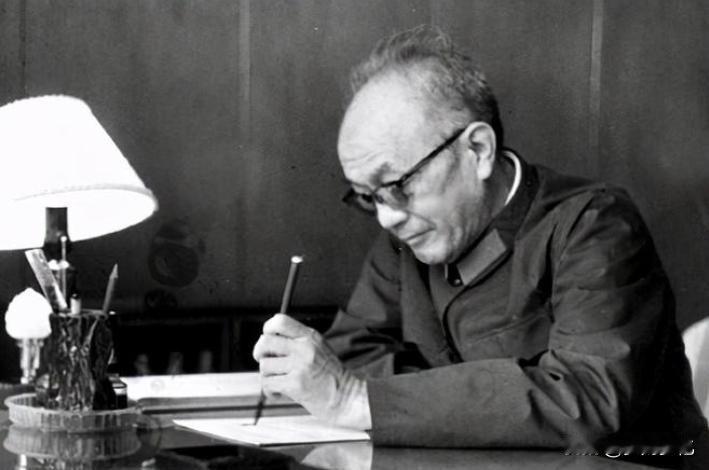

项英与陈毅,这两位性格迥异的领导者,在绝境中构成了完美的互补。陈毅性情豪迈,果敢善断,是那把刺破封锁的“矛”;项英沉稳细致,意志如钢,是那面凝聚队伍的“盾”。陈毅常带队在前方穿梭突击,项英则在后方筹粮治伤、巩固组织。

抗战全面爆发,国共再度合作。当分散各地的游击队接到“下山改编”的指令时,许多战士第一反应是不信,是警惕。他们用了三年时间学习如何“消失”,如何不信任山外的世界。走出山林的过程,本身就是一次小心翼翼的试探。

而当这些衣衫褴褛、面黄肌瘦却眼神锐利如鹰的战士们,一队队集结起来时,带来的是一种无声的震撼。 蒋介石方面看到这份名单和实力统计时,内心无疑是复杂的。他们曾经宣称已被“彻底剿灭”的力量,不仅完整存在,而且骨架坚实,经验老辣。

南方三年游击战,在军事史上是一个奇迹,在人类精神史上则是一座丰碑。它告诉我们:最强大的力量,有时并非来自于轰轰烈烈的进攻,而是来自于沉默的、近乎固执的“存在”。 那些战士们,在失去一切外部支援、看不到任何希望曙光的至暗时刻,凭借对信念最朴素的坚守,凭借对战友最原始的情义,完成了“存活”这个看似简单却无比艰难的任务。

这或许能给今天的我们以启示:面对任何艰难险阻,“存续下去”本身就是一种强大的战略。 守住核心,保住根基,哪怕暂时沉默如磐石,一旦春风拂过,便能滋养出参天大树。历史记住了远征的辉煌,也理应铭记坚守的伟大。

#历史深度 #南方三年游击战 #新四军 #信念的力量 #逆境生存 #历史细节 #人物故事