衡量一个社会的养老压力,老年抚养比是关键指标。

传统算法通常将老年人口(通常为65岁及以上)与劳动年龄人口(15-64岁)简单对比。

然而,这种算法存在明显缺陷:它忽略了不同国家的实际退休年龄差异,也将大量在校学生和未就业者计入“抚养者”行列。

本文采用的算法进行了重要改进:劳动人口限定为男性23-60岁、女性23-55岁,老年人口年龄相应顺延。

这种方法更贴近现实——它聚焦于实际参与社会生产的核心劳动力群体,更能真实反映在职人员面临的养老压力。

其优点在于:既考虑了各国实际退休制度,又排除了潜在但未就业的“劳动人口”,使负担测量更加精准。

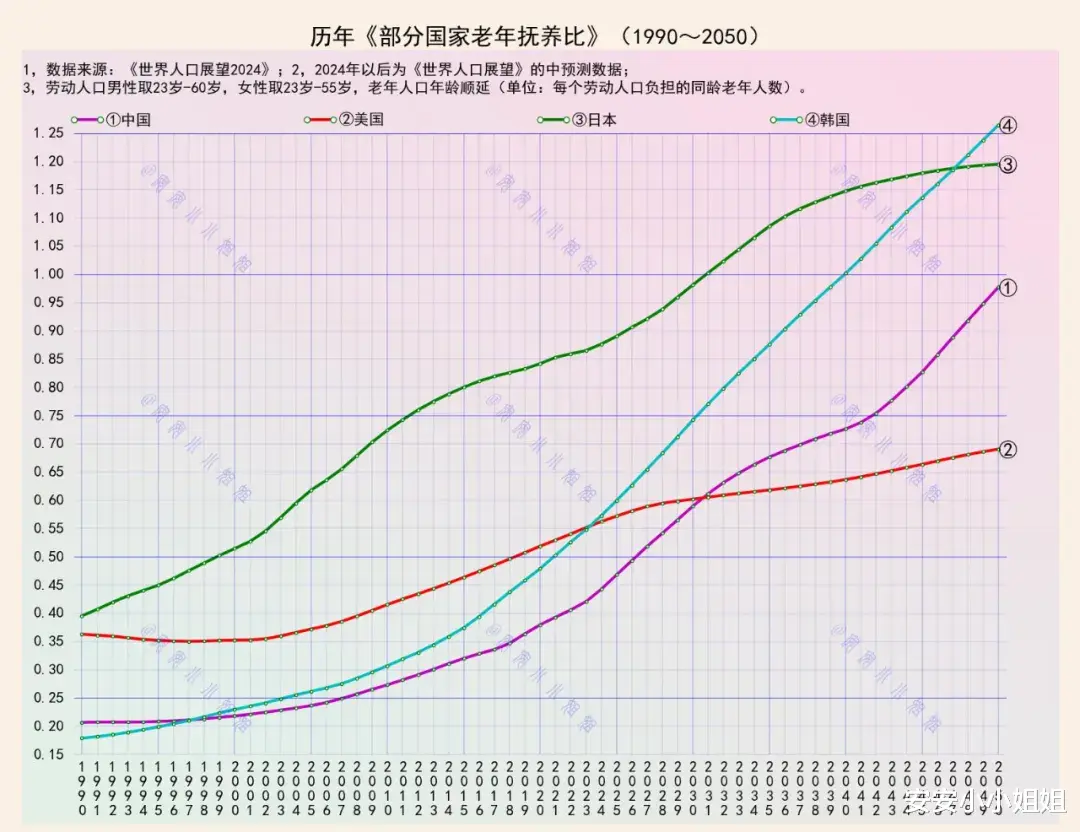

基于这一改进算法,观察1990至2050年间中国、美国、日本、韩国的老年抚养比变化,我们看到的是四幅截然不同却又相互关联的人口图景。

日本:超老龄化社会的先行者

日本的曲线最为震撼。早在1990年,其抚养比已接近0.25(即每4名劳动者抚养1名老人),是四国中起点最高的。

随后三十年,这条曲线几乎一路陡峭上行,预示了一场无可回避的人口结构革命。

作为全球老龄化程度最高的国家之一,日本经历了长期低生育率和人均寿命持续延深的双重挤压。

到2050年,预计其抚养比将突破1.0大关,如果男性60岁退休、女性55岁退休,意味着在职者与退休者数量几乎达到1:1。

这不仅是养老金的挑战,更是整个社会经济活力、医疗照护体系的全方位考验。

韩国:后来居上的“老化速度冠军”

韩国的轨迹最为陡峭。1990年,其抚养比仅为0.15左右,是四国中养老压力最轻的。

然而,随后三十年,特别是进入21世纪后,韩国生育率断崖式下跌至全球最低水平,导致其老龄化速度后来居上。

图中曲线显示,韩国从2030年左右开始反超日本,到2050年将攀升至四国最高点。

这清晰地展示了一个经济体在快速工业化、城镇化后,若无有效应对,人口结构可能发生何等剧烈的变化。

韩国正经历着“压缩式老龄化”,其社会转型的剧烈程度世所罕见。

中国:规模与速度的双重挑战

中国的曲线呈现出独特的轨迹。在1990年至2010年间,受益于庞大劳动年龄人口和生育政策带来的人口结构年轻化“红利期”,抚养比长期维持在较低水平(低于0.3)。

然而,拐点大约出现在2015年后,曲线开始以惊人斜率抬升。这是数十年来生育率下降的滞后效应开始显现,伴随着人均寿命延长。

到2050年,中国抚养比预计将超过1,意味着每1名23岁到60岁(女性55岁)劳动者需负担1名老人60岁(女性55岁)以上的老人。

中国面临的挑战尤为特殊:人口基数巨大,老龄化速度极快,“未富先老”的特征明显,社会保障体系将承受空前压力。

美国:相对平缓的渐进式调整

与东亚三国相比,美国的曲线最为平缓。

虽然也从1990年的约0.18稳步上升至2050年预估的0.4左右,但波动幅度远小于其他三国。

这得益于多种因素:相对较高的生育率(在发达国家中)、长期稳定的移民流入补充了劳动力,以及弹性更强的退休制度。

美国的老龄化是渐进式的,为社会政策调整和经济转型留下了更充裕的缓冲空间。

这四条曲线共同揭示了一个严峻的现实:全球主要经济体正不可逆转地驶向老龄化深水区。

东亚社会(日、韩、中)由于生育率持续低迷和寿命延长,面临的养老压力尤为急迫。不同轨迹背后,是各国人口历史、社会政策、经济模式的深刻烙印。