“你看妈妈买的金手镯好看吗?”

男孩放学回家,妈妈各种献殷勤,并且炫耀戴在自己手上的金手镯。

孩子问“你哪里有钱买,贷款吗?”

妈妈理直气壮的说“我没有,你有啊!”

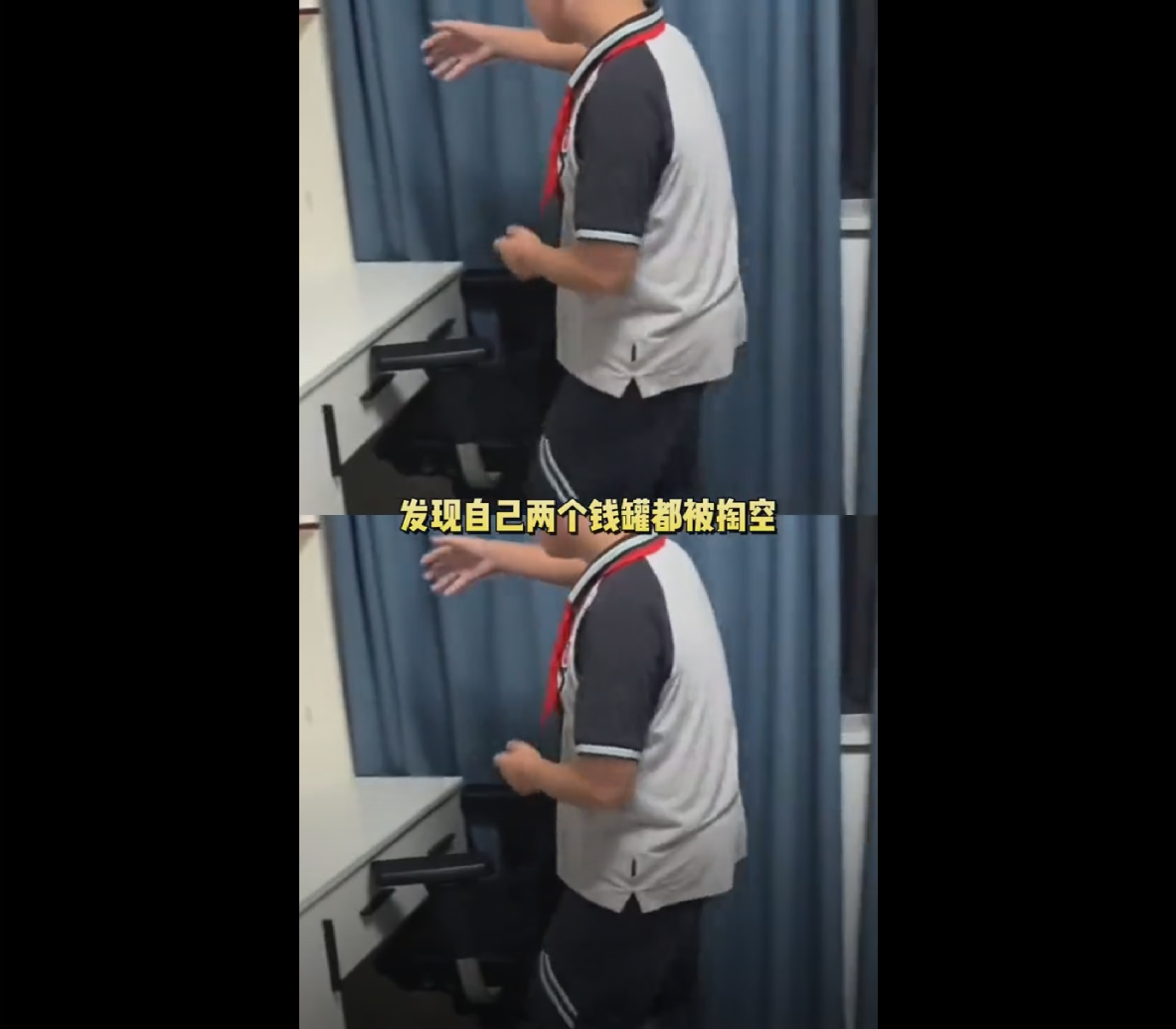

这时孩子反应过来,疯了似的重进房间,小猪钱罐被砸碎了,不锈钢存钱盒被割开了,辛苦存下的三万多块,被妈妈花剩一千多。

孩子母亲在旁边开心的笑,父亲在旁边拍摄,他们就是想看孩子到底是什么反应。

不论这对父母此刻是想试探孩子的底线,还是纯粹想“恶作剧”。

这一刻他们可能都没有想到,花掉的这三万多,买的不是手上金灿灿的手镯,而是亲手敲碎了孩子对父母的信任。

当她砸开孩子存钱罐,把孩子崩溃的那一刻,亲子间信任的裂缝就难以修复,就算花上十年,也很难。

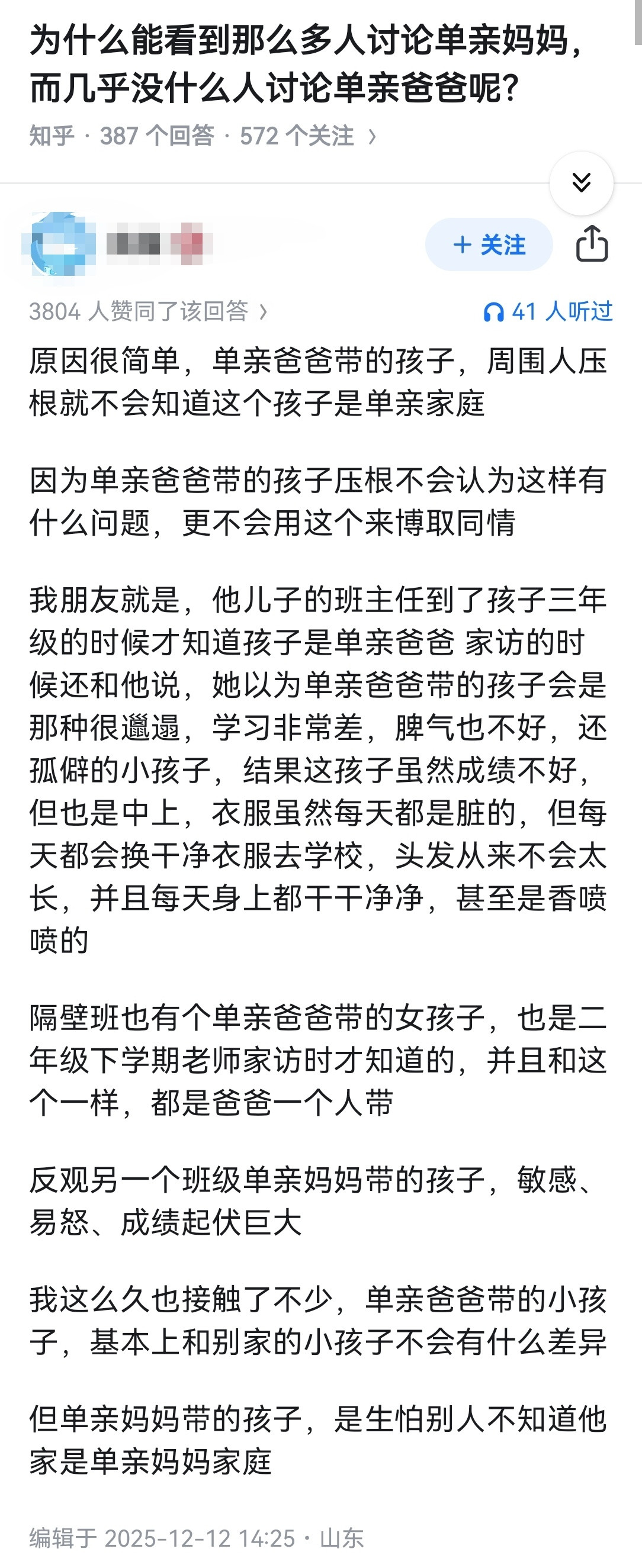

家长眼中的“小事”,孩子的“天塌了”关于亲子信任,很家长都会认为孩子是血脉相连的,怎么会不信任呢,却不知这是陷入了亲子信任的认知误区。

1️⃣孩子小,不懂信任

很多家长认为,孩子还小,哪里懂得什么叫做信任,却忽略了孩子对于“信任”一词的定义会更加纯粹。

你说过会保护的东西,不能随便拿走

你答应过的事情,不能不算数

孩子能够自己存在三万,说明母亲在此之前,是让孩子管理自己的钱,而孩子全信了,他自己也不知道,这份信任会成为父母“取乐”的工具。

对于父母而言,三万或许只是一件首饰的钱,但对孩子而言,那是对“承诺”和“安全”的全部认知。

2️⃣孩子崩溃的不是钱,而是丢失了“被尊重”的安全感

有一位朋友说过,自己攒了小半年的零花钱,想给妈妈买一条裙子,结果被妈妈看到了,她笑着拿去买菜了,还跟亲戚说:“孩子还小,哪懂怎么管钱。”

直至长大以后,她都难以完全对别人放下心防,哪怕是最亲近的人,总担心自己珍视的东西莫名其妙就被夺走了。

其实,孩子想要的,不是多少的钱,而是那种“我说的话你会认真听,我珍重的东西你会帮我一起护着”的感觉。

当家长 一次次打破信任,孩子就会慢慢将敞开的心关上,要再敞开心扉难于登天。

1️⃣关键期的伤害会影响孩子一生的信任底色

儿童心理学家埃里克森曾经提出“心理社会发展阶段理论”,理论指出:

1~3岁是孩子建立“自主性”与“信任感”的关键期,父母频繁违背承诺,会让孩子觉得世界不可靠。

6~12岁的孩子如果缺乏尊重和信任,孩子容易陷入“我不值得被信任”的自卑。

或许家长认为的“玩笑话”,在孩子的心中已经种下不尊重、不信任的种子,生根发芽后,孩子的“不信任”会伴随一生。

2️⃣孩子会用“隐藏”去避免二次伤害

当孩子遭遇了信任危机以后,他或许会在短时间内“崩溃”,或者表现出很从容,无所谓的样子。

但接下来,孩子就会尝试用各种方式去“隐藏”自己,这是孩子对信任破碎后的本能防御,他们会封闭自己,隔绝可能的伤害。

哪怕以后家长再弥补,孩子也会难以卸下防备。

有的家长会说,孩子似乎从小跟我就没有信任可言,所以一直以来都跟孩子之间存在“代沟”,其实并非如此。

亲子信任不是天生的,是需要后期搭建的,正是因为如此,才会在破碎以后更难修复。

而家长搭建亲子信任的核心,是要摒弃“家长权威”,用“换位思考”来获取孩子的信任,这样的亲子关系会更加亲密。

1️⃣让目标认同与信任进行关联

家长认可并参与孩子的目标,就算是小事,都会让孩子觉得家长对自己目标的支持,就是对自己的认可。

这种方式会增强孩子对家长的信任,而不少家长会以“我对你好”来否定孩子的目标,这只会让他们觉得家长不理解自己,以后也不会分享自己的想法。

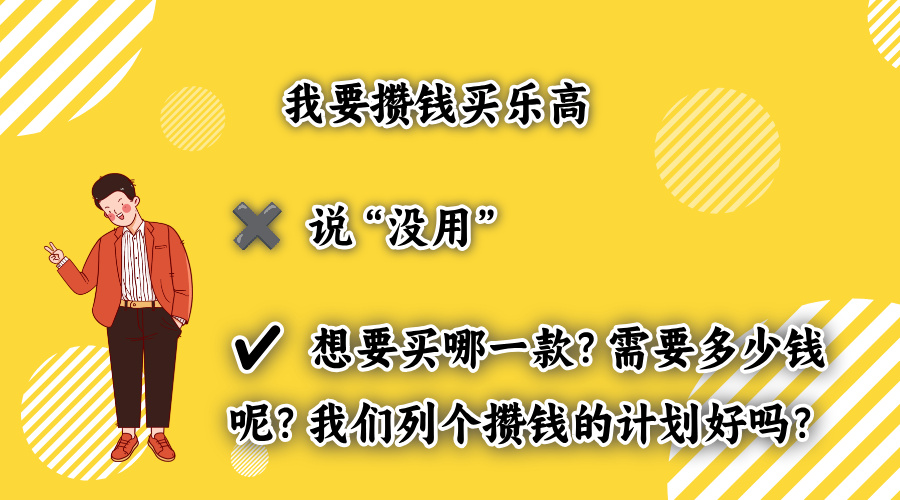

所以,孩子定下的目标,家长可以陪着规划,不要轻易去否定,以此逐步搭建信任的框架,例如:

孩子说要“攒钱买乐高”,家长先别急着否定“没用”,而是可以尝试问问“想要买哪一款?需要多少钱呢?我们列个攒钱的计划好吗?”

当孩子成功的根据这一规划攒到钱,买到自己想要的乐高,他会更加信任自己的妈妈。

这个方法可以让孩子学会延迟满足,甚至会让孩子主动分享自己完成目标的进度,亲子信任会在共同规划中加深

2️⃣爽约的“情绪伤害”大于“事件本身”

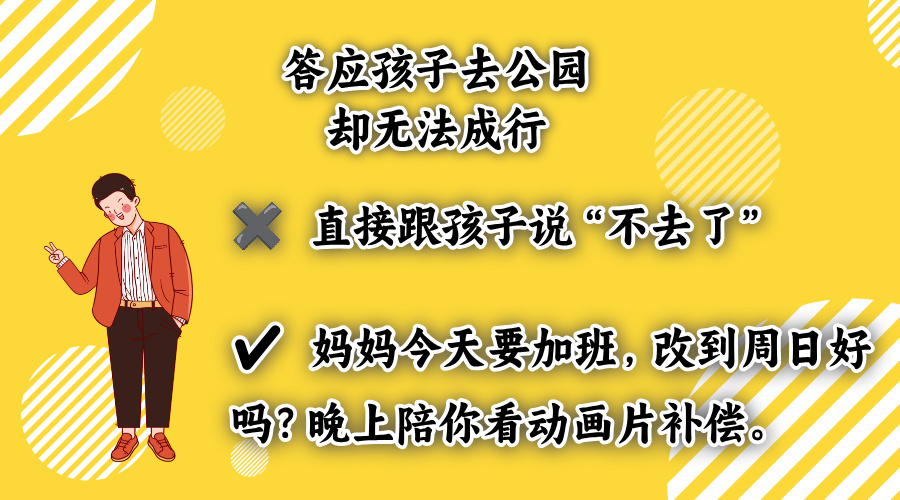

不少家长试过因为爽约,让孩子下一次再也不相信家长的承诺了吧。

孩子对家长爽约的不满,其核心不是“没有做成某件事”,而是“自己期待被忽视”。

家长爽约时候的态度,会直接影响到孩子的情绪反应,主动沟通并且尝试补救,能够将孩子的信任伤害降低,反之会让孩子觉得自己不重要。

当你答应了陪孩子去公园,却临时有事的时候,别直接跟孩子说“不去了”。

而是可以坦诚说“妈妈今天要加班,改到周日好吗?晚上陪你看动画片补偿。”

主动沟通+方案弥补的方式,可以让孩子感受到“重视”,直接爽约不解释,只会让孩子觉得妈妈说话不算话,我的期待并不重要。

3️⃣错误处理要慎重,遵从“情绪优先原则”

孩子在犯错以后,会先产生“害怕”、“愧疚”等情绪,此时家长如果先批评,那么孩子的注意力会放在“对抗情绪”上面,而不是“解决问题”。

只有家长先共情接纳情绪,孩子才会愿意听家长的引导,从而信任家长,相信父母不会因为自己犯错就不爱自己。

孩子打碎了花瓶,不要先批评“不小心”,而是可以先问问孩子“吓坏了吗?有没有受伤”,等孩子情绪稳定以后,再一起分析如何避免的问题。

孩子情绪存在是必然的,如果家长没有产生共情,孩子会认为自己“做什么都是错的”,长此以往,他们会想办法掩盖“错误”,影响孩子一生。

孩子也是一个独立的个体,与父母之间信任的建立也是很难的。

金手镯会贬值,但孩子的信任是不会的,孩子心理信任破碎的疤痕会一直存在。

家长们,别人你以为的“小事”,成为了孩子一辈子的心理阴影,也别让你一时的“玩笑”,毁掉本应最亲密的亲子关系。

孩子长大以后,可能会忘掉很多事情,但一定会记得你是否真正尊重过他,又是否好好守护过他的信任。