如果不是被诸葛亮骂死,大概读者们也未必能记住王朗这个“皓首匹夫,苍髯老贼”,因为王朗在小说里实在算不上主要人物,也没有什么高光时刻。虽然他在小说里出场很早,而且露脸的机会也不少。

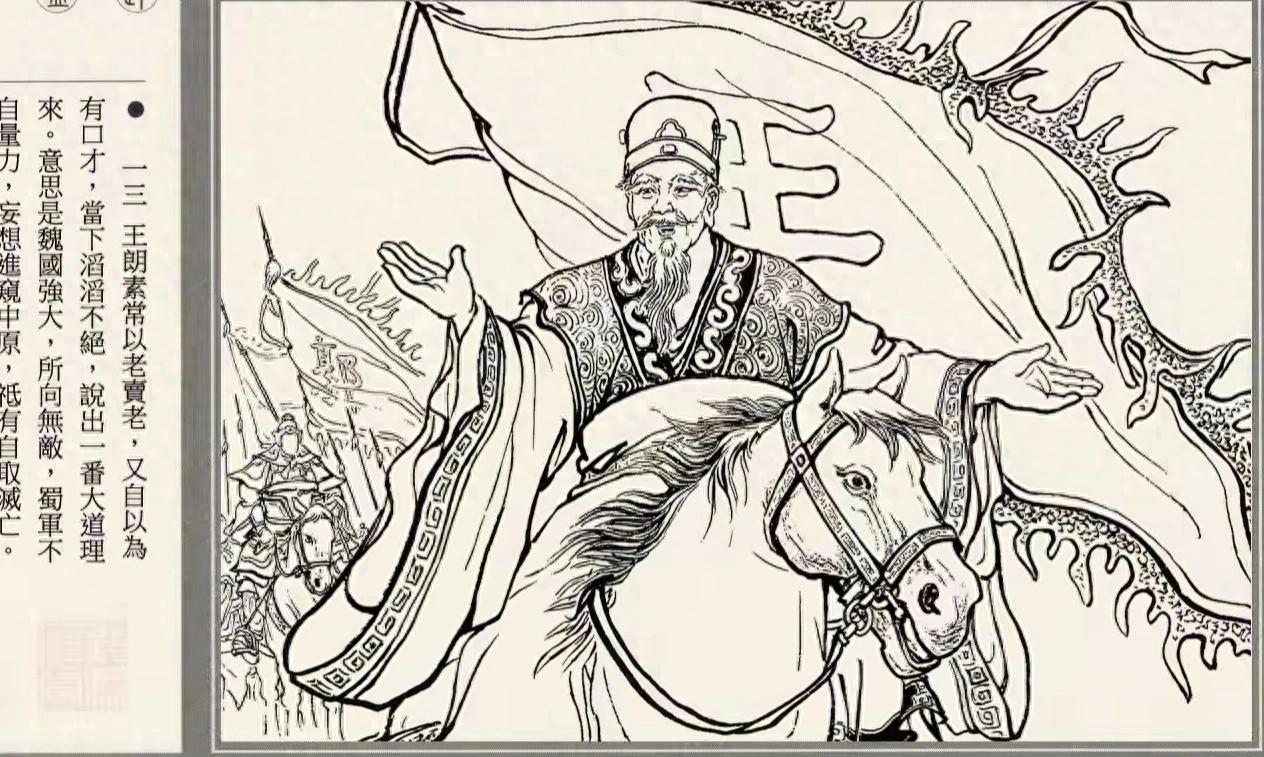

起初王朗官拜会稽太守,也是妥妥的一方诸侯,不过他没有响应除暴讨董的行动,反而助纣为虐,与劫掠百姓的严白虎为伍,对抗孙策。

敢与小霸王孙策为敌,王朗的确有些资本,他手下大将周昕可敌黄盖,他自己武艺也不弱,能与太史慈鏖战,而且,东吴的重要谋士虞翻当时也在他手下 。

虽然有几个能人辅佐,但当王朗在谋略方面还是有些欠缺,被孙策用虚张声势、引蛇出洞之计夺了会稽,王朗领着残兵败将逃往海边,成了流寇。

此后,大约二十年时间里,王朗几乎销声匿迹,直到建安十五年,才再次出现,当时他已经已经弃武从文,成为了曹操手下的一名文官,正在铜雀台的落成庆典上进献诗章,为曹操歌功颂德。

时有王朗、钟繇、王粲、陈琳一班文官,进献诗章。诗中多有称颂曹操功德巍巍、合当受命之意。

战场敢拼命的武将,突然变成了拍马溜须的文官,转折不可谓不大。

转型后的王朗虽然很卖力,但并没有得到曹操的重用。

又过了十年,王朗才正式进入职业巅峰期,因为他抓住了一个机会。

建安二十五年,曹操病死,曹丕继魏王位,封王朗为御史大夫,与他同时受封的平级官员还有贾诩和华歆。

贾诩一直都是曹丕的支持者,曾经暗示过曹操立储必须立长子;华歆则在曹丕继位时,提前讨来天子诏书,保证了曹丕继承王位的合法性。

曹丕继位前,王朗为他做过什么,小说里没有写。

但是在曹丕篡汉这件事上,王朗绝对是冲在前面的急先锋,对于不肯禅位的汉献帝,王朗心狠手辣,是他伙同华歆等人逼迫汉献帝献出玉玺,写下禅位的诏书。

王朗以目视华歆。歆纵步向前,扯住龙袍,变色而言曰:“许与不许,早发一言!”

由此推断,王朗应该很早就在曹丕身上下了注,很幸运,他赌对了。

投桃报李,曹丕称帝后,立刻封王朗为司空,位列三公,而跟随曹操多年的大谋士刘晔当时才只是尚书。

曹丕短命,只当了七年皇帝就死了,但之后的曹睿时代,王朗依然位列三公,而且很有话语权。

他和华歆趁着诸葛亮行反间计,曹睿对司马懿产生怀疑的机会,落井下石,把司马懿挤出了曹魏集团的权力中心。

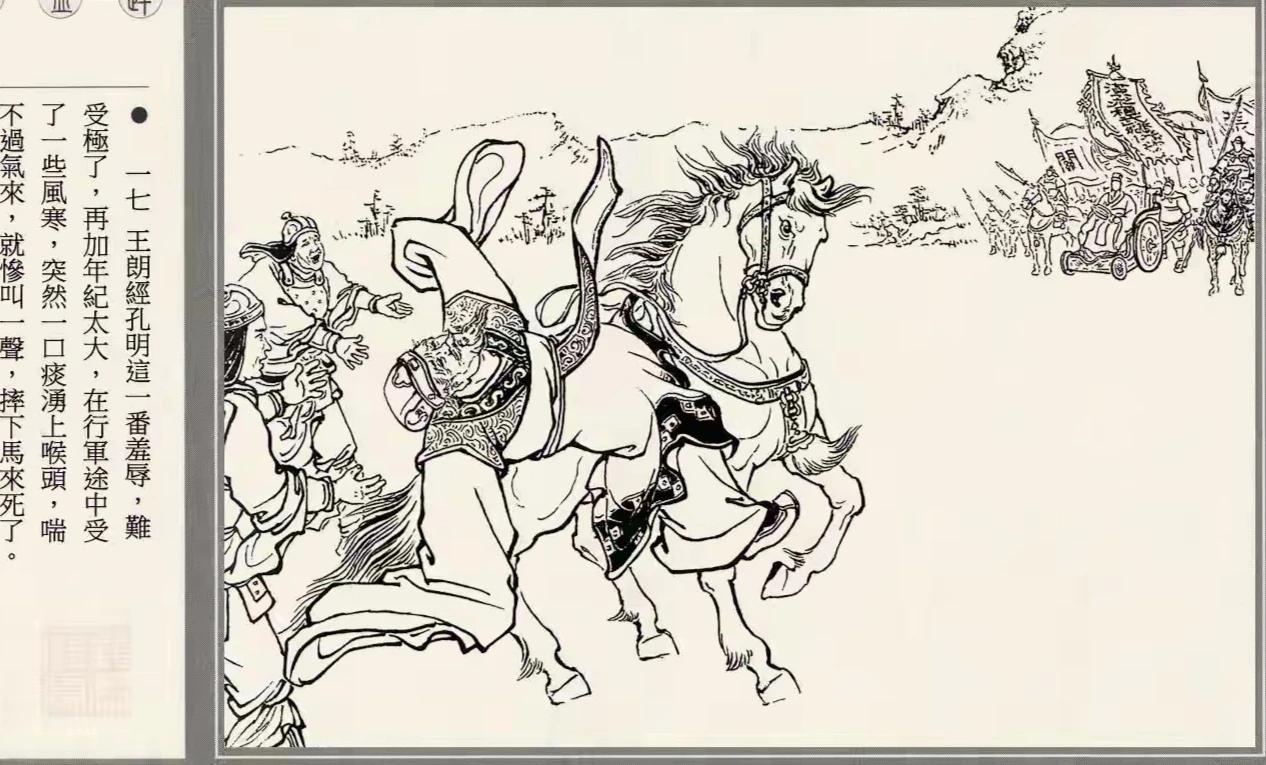

此后,七十多岁的老王朗,大概是官运亨通后得意忘形,已经几十年没上过战场的他,居然毛遂自荐,要作为军师,跟着曹真去西征,对手是诸葛亮。

王朗曰:“将军乃社稷之臣,不可固辞。老臣虽驽钝,愿随将军一往。”睿从之,遂拜曹真为大都督,赐节钺;命郭淮为副都督,王朗为军师。朗时年已七十六岁矣。

年轻力壮的时候,连孙策都斗不过,垂垂老矣了,竟然要与当时从无败绩的诸葛亮为敌,真不知道王朗哪来的勇气和底气,估计多半是老糊涂了。

不仅要上前线,王朗还要打头阵,他要舌战曾经舌战过群儒的诸葛亮,而且信心爆棚。

朗曰:“来日可严整队伍,大展旌旗。老夫自出,只用一席话,管教诸葛亮拱手而降,蜀兵不战自退。”

于是,王朗就此走上了黄泉路。

(参考三国演义,图片均来自网络)