社会经济发展与生育率之间的关系,是现代人口学研究中最引人深思的命题之一。

传统理论认为,随着国家富裕程度提高、教育水平提升和城市化进程加速,生育率会呈现下降趋势。

然而,这一关系并非简单的线性对应,不同国家在相似经济发展水平下呈现出迥异的生育模式,背后反映的是文化传统、家庭政策、社会支持体系等深层因素的复杂互动。

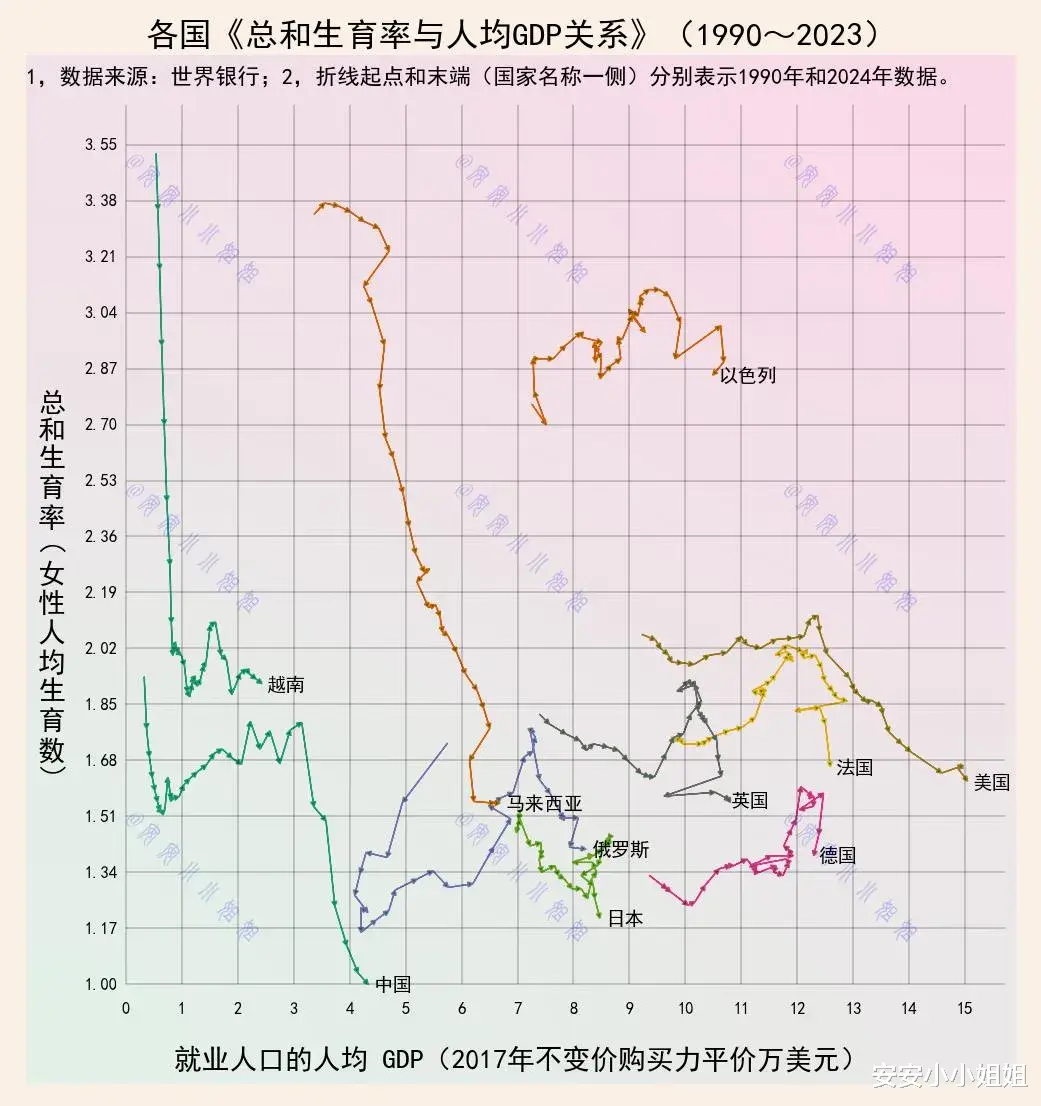

观察1990年至2023年间中国、美国和以色列三国总和生育率随人均GDP变化的关系图,我们可以清晰地看到三条截然不同的发展轨迹,它们共同勾勒出一幅关于现代人生育选择的丰富图景。

中国:经济起飞与生育率陡降

中国的轨迹在图中最为陡峭。1990年,当人均GDP尚处于较低水平时,中国的总和生育率约为2.1,接近更替水平。

随后的三十余年,伴随着经济的高速增长,人均GDP显著提升,而生育率却呈现持续快速下降的态势。到2023年,当中国已成为世界第二大经济体时,其生育率却降至1.0左右的极低水平。

这一剧烈变化背后是多重因素的叠加。经济起飞阶段,大规模的城镇化进程将大量农村人口吸纳进入城市,高昂的住房、教育和医疗成本显著提高了养育子女的经济负担。

同时,女性受教育程度和劳动参与率的大幅提升,也改变了传统的家庭观念和生育决策。

特别值得注意的是,生育政策在特定历史时期的强力执行,加速了生育观念的转变,即便政策后期逐步放开,长期形成的低生育文化也已难以逆转。

美国:相对平稳的渐进式下降

美国的轨迹则显得平缓许多。1990年,美国的总和生育率与中国相近,约为2.1,但随着人均GDP的增长,其下降速度远慢于中国。到2023年,美国生育率维持在1.7左右,虽低于更替水平,但远高于许多发达经济体。

这种相对韧性得益于美国的多元社会结构。首先,美国接收的移民群体通常具有较高的生育意愿,为整体生育率提供了支撑。

其次,相对灵活的劳动市场制度和多样化的就业形式,为职业与家庭的平衡提供了更多可能。

此外,美国社会对宗教价值观的包容性,以及不同地区、阶层间生育文化的差异性,共同构成了一个更为多元的生育图景。

然而,2008年金融危机后生育率的明显下滑也表明,经济不确定性仍是影响美国家庭生育决策的关键因素。

以色列:高生育率与经济发展并存

最令人瞩目的当属以色列的轨迹。1990年,以色列的总和生育率高达2.8,随着人均GDP的增长,其生育率虽有波动,但始终保持在较高水平。

到2023年,当以色列人均GDP已位居世界前列时,其生育率仍维持在3.0附近,在发达国家中独树一帜。

以色列的例外情况有其深刻根源。深厚的宗教传统和家族文化对生育持积极鼓励态度,特别是正统犹太教和阿拉伯裔群体保持着较高生育率。

同时,以色列政府构建了全面的家庭支持体系,包括丰厚的生育补贴、广泛的育儿机构覆盖和较长的带薪产假,显著降低了家庭的养育成本。

此外,集体主义的文化氛围和国家安全战略中对人口增长的重视,共同塑造了一个鼓励生育的社会环境。

三国经验的启示

中、美、以三国的经验共同表明,经济发展确实会改变人们的生育决策,但这种改变的方向和程度受到社会制度、文化传统和政策选择的深刻调节。简单的“越富裕,生育越少”的线性思维难以解释复杂的现实。

中国的案例显示了经济社会转型的剧烈程度如何导致生育率的快速下滑;美国则代表了在市场主导下,多元社会结构对生育率的支撑作用。

而以色列证明,当文化传统与积极的家庭政策形成合力,完全可以在经济发达阶段维持较高的生育水平。