白宫,这座凝聚美国精神、镌刻国家记忆的举世瞩目历史性建筑,毫无争议地屹立于美国最重要的历史文化坐标之巅。

作为权力中枢的象征,它见证了历届总统的治国理政,承载了无数重大外交活动的庄严时刻,从国事访问到历史性条约签署,从国家庆典到危机决策,其恢弘的厅堂与走廊始终回响着塑造美国乃至世界进程的声音。

自建成之日起,白宫便是美国历史最鲜活、最不可分割的组成部分,其地位之崇高,早已超越建筑实体本身,成为国家身份与连续性的永恒标志。

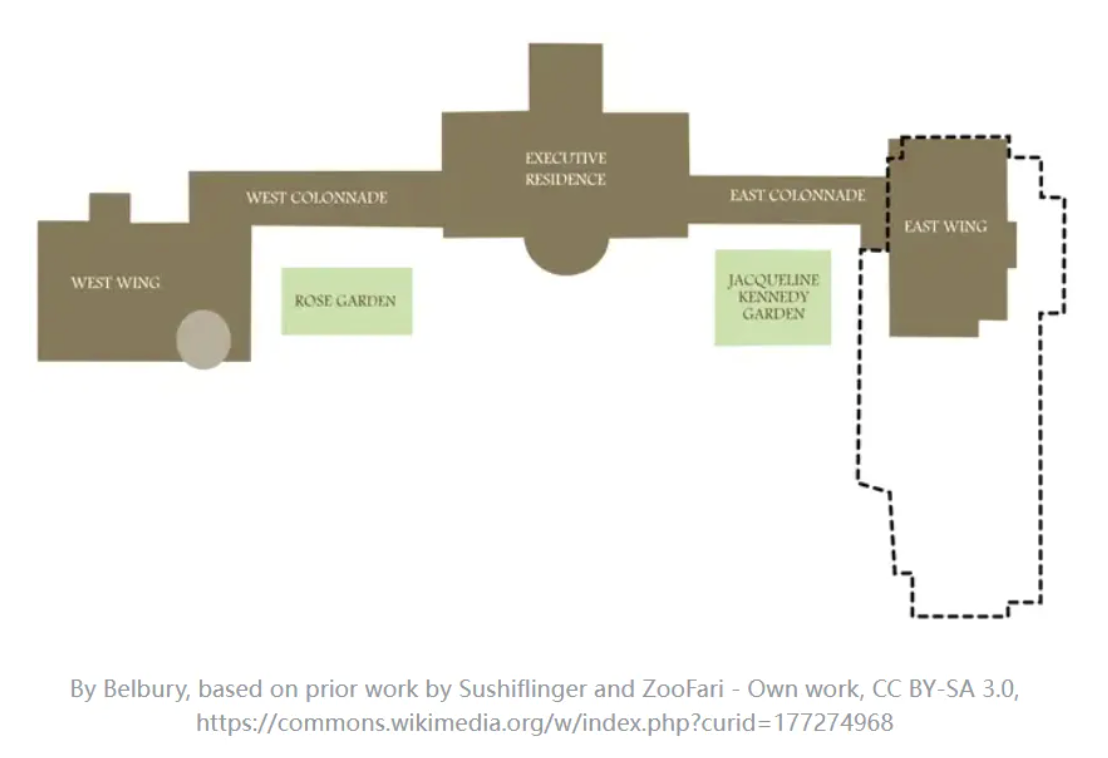

10月23日,白宫具有重要历史价值的东翼部分已被彻底拆除,这一举动推翻了特朗普任内所做出的‘保护白宫建筑主体不受损坏’的公开承诺。

尽管白宫作为美国首屈一指的历史文化建筑,具有不可估量的历史价值与象征意义,但此次拆除并未采用精细化的手工拆解或渐进式保护措施,而是直接动用了大型工程机械进场施工。

拆除过程中,重型机械对建筑结构进行了高强度破坏性作业,其操作方式简单直接,未体现出对历史建筑应有的敬畏与谨慎,与白宫作为历史文化遗产所应受到的保护标准存在显著背离。”

白宫作为美国的标志物,三分之一的历史就此消失。

卫星图看的更明显,下面是去年8月28日和今年10月23日,白宫的卫星拍摄对比图。

白宫作为美国国家象征与公共财产,其所有权归属全体美国人民,总统仅依法享有使用权。

然而,特朗普政府在未充分考量历史文化遗产保护责任与公众利益的前提下,对白宫东翼实施了拆除作业。

此举的合理性备受质疑,尤其鉴于其公开宣称的改建目的——将原东翼区域重建为面积达8360平方米的宴会厅。该体量不仅远超原东翼建筑规模,更显著大于白宫现存主体中央大楼与西翼的总面积(约5100平方米)。这种空间比例的剧烈失衡,直接破坏了白宫建筑群原有的对称美学与历史风貌,使其呈现出突兀的视觉形态,甚至可能迫使未来对西翼采取重建措施以恢复协调性。

自10月20日拆除工程启动以来,美国社会涌现出广泛且强烈的反对声浪。为回应公众质疑,特朗普政府于拆除次日公布了宴会厅设计方案的效果图,但该举措未能有效消解围绕项目合理性、历史保护及程序正当性的争议。

关于白宫东翼拆除及后续改建工程所涉资金问题,相关操作引发了广泛争议。特朗普以竞选期间司法部侵犯其合法权益为由,向司法部提出行政索赔申请,索赔金额高达2.3亿美元。

经其任命的司法部长审核后,该索赔请求被认定为合理并获签字批准,最终由时任总统特朗普签署生效,完成赔偿程序。

从形式上看,该流程符合既有法律框架,但其中蕴含的程序争议与潜在利益冲突引发了公众的深度质疑。

为回应社会关切并化解舆论压力,特朗普公开承诺该笔赔偿金将定向用于慈善捐赠或白宫修复工程,以此规避国会拨款程序的制约。

与此同时,针对白宫东翼拆除及宴会厅建设项目,特朗普亦宣称将自行承担全部费用,试图以此理由消解公众疑虑。

此类操作实质上绕开了国会审议与财政监管的传统路径,通过行政赔偿金的定向使用,实现了对重大公共工程资金的自主调配。

值得注意的是,该资金流转机制存在循环嵌套特征:通过司法索赔获取资金,再以公益捐赠名义投向具有争议性的建设项目,由此形成闭环路径。

此举虽在程序层面未突破现行法律框架,但其创新性操作方式引发了对是否存在利用法律程序漏洞、规避常规审批流程的质疑……真不愧是玩舆论起家的美国总统。